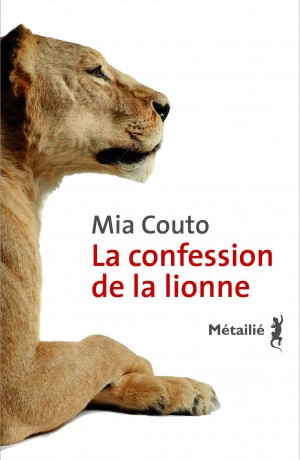

Lorsque le chasseur Arcanjo Baleiro arrive à Kulumani pour tuer les lions mangeurs d’hommes qui ravagent la région, il se trouve pris dans des relations complexes et énigmatiques, où se mêlent faits, légendes et mythes. Une jeune femme du village, Mariamar, a sa théorie sur l’origine et la nature des attaques des bêtes. Sa sœur, Silência, en a été la dernière victime. L’aventure est racontée par ces deux voix, le chasseur et la jeune fille, au fil des pages on découvre leurs histoires respectives.

La rencontre avec les bêtes sauvages amène tous les personnages à se confronter avec eux-mêmes, avec leurs fantasmes et leurs fautes. La crise met à nu les contradictions de la communauté, les rapports de pouvoir, tout autant que la force, parfois libératrice, parfois oppressive, de leurs traditions et de leurs croyances.

L’auteur a vécu cette situation de très près lors d’un de ses chantiers. Ses fréquentes visites sur le théâtre du drame lui ont suggéré l’histoire inspirée de faits et de personnages réels qu’il rapporte ici.

Clair, rapide, déconcertant, Mia Couto montre à travers ses personnages forts et complexes la domination impitoyable sur les femmes, la misère des hommes, la dureté de la pénurie et des paysages.

Un grand roman dans la lignée de L’Accordeur de silences.

-

"S'inscrivant dans la lignée de L'accordeur de silences ("Suites"), le nouveau roman de Mia Couto est une magnifique fable, dont l'âpreté est adoucie par une langue poétique, luxuriante et enchantée, à l'inventivité folle." in le magazine Page des Libraires.Sarah Gastel

-

En terre d'Afrique, la vérité n'est pas là où on l'attend, elle n'est pas noire ou blanche, elle n'est pas éclatante et victorieuse, elle est insaisissable, elle se dérobe, arbore plusieurs visages pour mieux nous piéger, chacun la porte en son âme et conscience. Mia Couto, conteur et sorcier, fait une nouvelle fois de son Mozambique natal le théâtre de cette histoire ensorcelante. Deux voix s'élèvent sur la Savane et partent sur les traces des lions mangeurs d'hommes : Celle d'Arcanjo, chasseur de lions et celle de Mariamar, soeur de la dernière victime des fauves. Un roman magnifique entre dure réalité et croyances et légendes africaines. Absolument envoûtant.

-

"Au moyen de récits où abondent les métaphores poétiques et les néologismes, l'auteur dynamite la langue portugaise et la réinvente." Lire l'article ici

Nassima MaallouRevue Ex Nihilo -

"Il ne faut pas manquer La Confession de la Lionne qui pose un regard lucide sur la terre africaine et ses cultures." Lire l'article iciMuriel MingauLe Populaire du Centre

-

"Comme toujours, chez cet auteur nourri par la magie de l'enfance, briseuse de frontières et ancrée dans le présent, le silence est d'or, jusque dans l'écriture, chantante et soudain recueillie." Lire l'article iciMarine LandrotTélérama

-

"Je suis le résultat de contradictions profondes: je suis un scientifique qui écrit, un écrivain dans une société rurale, un Blanc dans un pays d'Africains." Lire l'entretien ici

Julie TorteroloActualitté -

"Sans effets, dans une langue décapée par la grandeur-même de ce qu'elle nomme, Mia Couto nous embarque dans cet univers où hommes et femmes, chasseur et lionne ne se distinguent que par la magie du récit." Lire l'article iciAlain NicolasL'Humanité

-

"Mia Couto, merveilleux conteur à la prose luxuriante, compose un récit à l'atmosphère ambiguë, où les frontières sont ténues entre le mythe et la réalité, les vivants et les morts, l'homme et l'animal." Lire l'article iciJeanne de MénibusLe Figaro Magazine

-

"Si l'histoire rappelle celle des lions de Tsavo de John Henry Patterson, elle est relatée ici avec un regard plus africain, plus authentique et plus complexe." Lire l'article ici.Philippe ViboudGrand Gibier

-

"Ce type est un fauve. Sa griffe s'est aiguisée avec le temps, découpant, de livre en livre, une œuvre unique, féministe, tout en mélancolie et en colère sépia." Lire l'article iciCatherine SimonLe Monde des livres

-

"La confession de la lionne, récit à deux voix qui se font écho, le chasseur et la jeune fille, est un livre envoûtant dans lequel, tradition, mythes et croyances viennent se heurter frontalement aux lois de la brousse. Un très bon roman à découvrir sans tarder." Lire l'article iciVirginie NeufvilleBlog Fragments de lecture...

-

"Mia Couto, monument littéraire africain. [...] Le génie de l'écrivain mozambicain tient dans ses phrases courtes qui, par le choix d'un mot, transforment le quotidien en une poésie." Lire l'article iciPierre CochezLa Croix

-

"L'œuvre de Mia Couto est de celles qui comptent: par ce qu'elle dit et par sa forme, par l'équilibre que l'écrivain, ou plutôt le poète, invente pour dire à la fois le monde qui l'entoure et l’épaisseur de sa perception." Lire l'article iciHugo PradelleLa Quinzaine littéraire

-

"Mia Couto n'a pas son pareil pour brouiller la frontière entre la raison et la superstition, l'éveil et le rêve, la vie et la mort." Lire l'article iciFabien MollonJeune Afrique

Dieu a déjà été femme. Avant de s’exiler loin de sa création et quand il ne s’appelait pas encore Nungu, l’actuel Seigneur de l’Univers ressemblait à toutes les mères de ce monde. En ce temps-là, nous parlions la même langue des mers, de la terre et des cieux. Mon grand-père dit que ce royaume est mort depuis longtemps. Mais il subsiste, quelque part en nous, le souvenir de cette époque lointaine. Survivent les illusions et les certitudes qui, dans notre village de Kulumani, sont transmises de génération en génération. On sait tous, par exemple, que le ciel n’est pas encore achevé. Ce sont les femmes qui, depuis des millénaires, tissent pas à pas ce voile infini. Quand leurs ventres s’arrondissent, une part de ciel se surajoute. À l’inverse, quand elles perdent un enfant, ce morceau de firmament dépérit à nouveau.

Sans doute pour cette raison ma mère, Hanifa Assulua, n’a-t-elle pas cessé de contempler les nuages pendant l’enterrement de sa fille aînée. Ma sœur, Silência, a été la dernière victime des lions qui, depuis quelques semaines, tourmentent notre communauté.

Parce qu’elle est morte défigurée, on a placé ce qui restait de son corps sur le côté gauche, la tête tournée vers le levant et les pieds vers le sud. Pendant la cérémonie, maman avait l’air de danser : d’innombrables fois, elle s’est inclinée sur une cruche faite de ses propres mains. Elle a aspergé d’eau la terre alentour qu’elle a ensuite tassée de ses pieds, avec le même balancement que celui qui sème.

Au retour de l’enterrement, il y avait trop de ciel dans les yeux de ma pauvre mère. Le chemin jusqu’à la maison n’était que de quelques pas : le cimetière familial se trouvait aux environs du village. Hanifa a fait un bref passage par le fleuve Lideia pour les bains purificateurs tandis que, légère- ment en retrait, j’effaçais les traces qui menaient à la tombe.

– Secouez les pieds, les poussières aiment voyager.

Sur le sol sacré de notre cimetière figurait une croix en plus pour montrer que nous étions distincts, parmi les musulmans et les païens. Aujourd’hui je sais : on place une stèle sur les morts, non par respect mais par peur. Nous avons peur qu’ils reviennent. Avec le temps, cette peur devient plus grande que la saudade.

Tous les parents respectèrent le commandement : le sentier du retour fut bien différent de celui utilisé à l’aller. Cependant l’image poisseuse ne me sortait pas de la tête : le corps de Silência hissé sur les épaules, enveloppé de tissus blancs qui ondoyaient comme des ailes brisées.

Sur le seuil de notre porte, maman a regardé la maison comme si elle l’accusait : tellement vivante, tellement ancienne, tellement éternelle. Notre maison différait des autres paillotes. Elle était en ciment, avec des toits en zinc, équipée de chambres, d’un salon et d’une cuisine inté-rieure. Des tapis jonchaient le sol et des rideaux poussiéreux pendaient aux fenêtres. Nous aussi, nous étions différents des autres habitants de Kulumani. Ma mère surtout, Hanifa Assulua, était différente, assimilée et fille d’assimilée. Au retour de l’enterrement, je remarquai comme elle était belle : même avec les cheveux rasés, en obédience au deuil, son visage surmontait la tristesse. L’espace d’un instant, elle me fixa comme si elle mesurait combien je lui étais précieuse. Je crus qu’il y avait une tendresse maternelle dans ce regard. Il n’en était rien. Un autre sentiment dessina ses mots.

– Tu n’auras jamais à passer par des tristesses de mère.

– S’il vous plaît, maman, je viens juste de perdre ma sœur, dis-je.

– Tu ne perdras jamais une fille. C’est Dieu qui l’a voulu ainsi.

Et elle tourna les talons. Une fois pieds nus, elle franchit la porte et se plongea dans son lit. On peut enterrer une fille, oui. Elle l’avait déjà fait auparavant. Mais on ne revient jamais de cet adieu. Nul ne requiert davantage l’attention d’une mère qu’un enfant mort.

Mon père pria alors les pleureuses de se retirer de notre cour. Il pénétra dans la pénombre de la maison et se pencha sur sa femme pour lui demander :

– Pourquoi est-ce que tu t’es rasé les cheveux ? On n’est pas chrétiens ?

Hanifa haussa les épaules. Là précisément, elle n’était rien du tout. La lamentation des pleureuses avait pris fin et elle ne savait pas faire avec un aussi vaste silence.

– Et qu’est-ce qu’on fait maintenant, ntwangu ?

Comme toutes les femmes de Kulumani, elle appelait son mari ntwangu. Son mari s’appelait Genito Serafim Mpepe. Mais, par respect, sa femme ne s’adressait jamais à lui par son nom. Nous étions assimilés certes, mais nous appartenions trop à Kulumani. Tout notre présent était constitué de passé. À ce moment-là, se blottissant contre elle, son mari lui parla avec une douceur dont elle n’avait pas l’habitude, chaque mot un nuage réparant les cieux.

– Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? Bon, maintenant… maintenant, on vit.

– Je ne sais plus vivre, ntwangu.

- Personne ne sait. Mais c’est ça que notre fille nous demande : qu’on

– Ne me parle pas de ce que notre fille a demandé. Tu ne m’as jamais écoutée.

– Pas maintenant ! Pas maintenant, ma femme.

– Tu n’as pas compris ma question : qu’est-ce qu’on fait avec la partie de notre fille qu’on n’a pas enterrée ?

– Je ne veux pas parler de ça. Dormons.

Elle se redressa, en appui sur un coude. Ses yeux étaient déchirés comme ceux d’un noyé.

– Mais notre Silência…

– Chut, tais-toi ! Tu as oublié qu’on ne peut plus jamais prononcer le nom de notre fille ?

– Il faut que je sache : quelles parties du corps a-t-on enterrées ?

– Je t’ai déjà dit de te taire, ma femme.

Un bruissement de feuille dans sa voix : mon père luttait avec des démons intérieurs. Le sac ensanglanté contenant les restes de sa fille dégoulinait encore dans sa mémoire. Et, à nouveau, le souvenir inensevelissable l’assaillit : le tumulte des voix et des cris d’émoi qui l’avaient réveillé à l’aube précédente. Genito Mpepe avait traversé la cour, devinant la tragédie. Quelques instants auparavant, il avait entendu les lions rôder autour de la maison. Brusquement, des rugisse- ments, des cris et des lamentations s’étaient fondus dans le vide, le monde s’écroulant en lambeaux : plus rien ne restait en son sein. Il faut n’avoir jamais vécu pour oublier autant.

– Le cœur ? s’enquit à nouveau Hanifa.

– Tu recommences ? Je ne t’ai pas dit de te taire ?

– On a enterré le cœur ? Tu sais bien ce qu’on fait avec le cœur…

Mon père respira profondément, il contempla les vieux vêtements accrochés à l’intérieur du toit. Il ne se sentit pas différent de ces habits, tombant informes et sans âme dans le vide. Il reprit d’une voix douce à présent :

- Pense ainsi : il n’y a pas de tombe pour un

– Je ne veux pas écouter, je vais sortir.

– Sortir ?

– Je pars chercher ce qui reste de notre fille par là dans la brousse.

– Tu n’iras pas. Tu ne sortiras pas de cette maison.

– Personne ne m’en empêchera.

Elle allait sortir de chez elle, oui, emprunter les chemins où les humains ne s’aventurent plus, ses pieds saigneraient, ses yeux brûleraient à la rencontre du Soleil, mais elle irait chercher ce qui restait de Silência, son enfant éternelle. Lui barrant le passage, son mari menaça :

– Je vais t’attacher avec une corde, comme on fait aux bêtes.

– Oui, attache-moi. Ça fait longtemps que je suis une bête. Ça fait longtemps que tu dors avec une bête dans ton lit…

Le sujet était clos : en silence, Hanifa passa ses bras autour de ses jambes comme si elle voulait s’abandonner au sommeil.

– Tu vas dormir par terre ? questionna Genito.

Elle allongea son corps sur le sol, la tête posée sur la pierre. Son intention était d’écouter les entrailles du monde. Les femmes de Kulumani connaissent des secrets. Elles savent, par exemple, qu’à l’intérieur du ventre maternel, les bébés changent de position à un certain moment. Partout dans le monde, ils tournent sur eux- mêmes, obéissant à une voix unique et tellurique. Il se produit la même chose avec les morts : au cours d’une même nuit – et cela ne peut se produire que cette nuit-là – ils reçoivent l’ordre de se retourner dans le ventre de la terre. Des lumières, un tourbillon de poussières argentées se dégagent alors à la surface des tombes. Celui qui dort l’oreille contre le sol entend cette circonvolution des trépassés. Pour cette raison que Genito ignorait, Hanifa refusa lit et oreiller. Allongée sur le sol, elle resta à écouter la terre. Sa fille ne tarderait pas à se faire sentir. Peut-être même les jumelles, Uminha et Igualita, les anciennes défuntes, lui remettraient des messages de l’autre côté du monde, qui sait ?

Son mari ne se coucha pas : il savait qu’une longue nuit l’attendait. Le souvenir du corps dilacéré de sa fille chasse- rait son sommeil. Le rugissement du lion résonnerait en lui, déchirant le temps. Il resta un moment sur la terrasse à scruter le noir. Cette quiétude lui apporterait peut-être du repos. Mais le silence est un œuf à l’envers : la coquille appartient aux autres, mais c’est nous qui nous brisons.

Un doute le tourmentait : comment cette tragédie était- elle arrivée ? Sa fille avait-elle quitté la maison au milieu de la nuit ? Et si tel était le cas, avait-elle l’intention de mettre fin à sa vie ? Ou au contraire, le lion avait-il envahi l’espace domestique, plus à la manière d’un voleur que d’une bête sauvage ?

Soudain, le monde entier vola en éclats : des pas furtifs biffèrent la tranquillité de la brousse. Le cœur de Genito bondit dans sa poitrine. Il se produisait ce qui arrive toujours : les lions venaient manger les restes du jour précédent.

Brusquement, comme s’il était possédé, l’homme se mit à hurler en courant en rond :

– Je sais que vous êtes là, fils du démon ! Montrez-vous, je veux vous voir sortir de la brousse, vous êtes vantumi va vanu !

Depuis la fenêtre, je le vis dans ce délire agité, vociférant contre les hommes-lions, les vantumi va vanu. Soudain, il tomba désemparé comme si on lui avait brisé les genoux. Il releva lentement le visage et vit des ailes noires de chauve- souris l’embrasser. On n’entendait aucun bruit, pas une feuille ni une aile ne crépitaient au-dessus de sa tête. Genito Mpepe était pisteur, il connaissait les signes imperceptibles de la savane. Très souvent, il m’avait dit : seuls les humains connaissent le silence. Pour les autres bêtes, le monde ne se tait jamais et les herbes qui poussent comme les pétales qui éclosent font un énorme bruit. Dans la brousse, les bêtes vivent à l’oreille. Être une bête : c’était ce que mon père désirait à cette heure. Et, loin des humains, retourner dans sa tanière, s’endormir sans peine ni culpabilité.

– Je sais que vous êtes là !

Cette fois, ses paroles ne charriaient plus de colère. L’enrouement seul altérait sa voix. Répétant les insultes, il retourna chez lui pour se réfugier dans la chambre. Sa femme était toujours recroquevillée par terre, telle qu’il l’avait laissée. Quand il rajusta sa couverture, Hanifa Assulua, ensommeillée, serra fougueusement le corps de son mari et cria :

– Faisons l’amour !

– Maintenant ?

– Oui, maintenant !

– Tu délires complètement, Hanifa. Tu ne sais pas ce que tu dis.

– Tu me refuses, mon mari ? Tu ne veux pas le faire tout de suite là avec moi ?

– Tu sais qu’on ne peut pas. On est en deuil, le village en serait sali.

– C’est ça que je veux : salir le village, salir le monde.

– Hanifa, écoute bien : le temps va passer, on oubliera. Les gens oublient même qu’ils sont vivants.

– Ça fait longtemps que je ne vis plus. Maintenant, j’ai cessé d’être une personne.

Mon père la regarda, sans la reconnaître. Sa femme n’avait jamais parlé ainsi. D’ailleurs, elle ne parlait presque pas. Elle avait toujours été contenue, maintenue dans l’ombre. Après la mort des jumelles, elle n’avait plus prononcé un mot. De sorte que son mari lui demandait de temps en temps :

– Tu es vivante, Hanifa Assulua ?

Pourtant, ce n’était pas la parole qui était rare. La vie était devenue pour elle une langue étrangère. Une fois encore, son épouse se prédisposait à cette absence, pensa Genito sans remarquer qu’Hanifa se déshabillait dans le noir. Une fois nue, elle l’enlaça par-derrière et Genito Mpepe succomba à cette étreinte de serpent. Il semblait vaincu, quand brusquement, secouant sa femme, il sortit précipitamment dans la cour extérieure. Et il disparut aussitôt dans le noir.

Dans le vide de la chambre, ma mère se livra à des caresses osées comme si son mari était réellement devant elle. Cette fois, elle commandait, chevauchant sa propre croupe, dansant sur le feu. Elle transpirait et gémissait :

– Ne t’arrête pas, Genito ! Ne t’arrête pas !

Ce fut alors qu’elle sentit l’odeur de la sueur. Acide et intense, comme celle des bêtes. Puis elle entendit le rugisse- ment. Ma mère s’aperçut alors que ce n’était pas son mari qui était sur elle, mais une bête sauvage, assoiffée de son sang. Pendant l’acte amoureux, Genito Mpepe s’était transformé en un fauve qui la dévorait littéralement. Dissoute dans l’avidité de l’autre, elle demeurait paralysée à la merci de ses appétits félins.

Je suis folle, pensa-t-elle, tandis qu’elle fermait les yeux et inspirait profondément. Mais lorsqu’elle sentit la griffe déchirer son cou, Hanifa s’époumona tellement que, l’espace d’un instant, elle ne sut pas si c’était de douleur ou de plaisir. Mon père se précipita, sans soupçonner ce qui se passait. Son épouse passa la porte en sens contraire et Genito fut incapable d’éviter qu’elle ne débarque dans la cour en une course démente.

Si elle avait été maîtresse de sa volonté, notre mère se serait enfuie au loin, en une course sans fin. Mais Kulu- mani était un endroit fermé, cerné par la géographie et atro- phié par la peur. Une fois encore, Hanifa Assulua s’arrêta à l’entrée du terrain, près de la clôture d’épineux qui nous protégeaient de la brousse. Elle porta les mains à sa tête, les fit glisser sur son visage comme si elle écartait une toile d’araignée :

– J’ai tué cet endroit ! J’ai tué Kulumani !

Voici ce que le village dirait : la femme de Genito Serafim Mpepe n’avait pas laissé le sol refroidir. Du sexe un jour de deuil, quand le village était encore chaud : il n’y avait pas de pire contamination. En faisant l’amour ce jour-là – et qui plus est en faisant l’amour avec elle-même –, Hanifa Assulua avait offensé tous nos ancêtres.

De retour dans son lit, ma pauvre mère endura la nuit, voguant entre le sommeil et la veille. À l’aube, elle sentit les pas endormis de Genito Mpepe.

– Tu t’es levé tôt, mon mari ?

Tous les matins notre mère devançait le Soleil : elle ramassait du bois, allait chercher de l’eau, allumait le feu, préparait à manger, travaillait à la machamba*, ravivait l’argile, elle faisait tout ça toute seule. Maintenant, sans raison apparente, son mari partageait-il avec elle le poids de la réalité ?

– J’ai une nouvelle, annonça gravement Genito Mpepe.

– Une nouvelle ? Tu sais, ntwangu : à Kulumani, toute nouvelle est un hululement d’hibou.

– Des gens vont arriver. Des étrangers.

– Des gens ? De vrais gens ?

– Ils viennent de la capitale.

Ma mère se tut, revenant sur son étonnement. Son mari inventait. Des siècles que n’arrivaient plus là ni nouvelles ni étrangers…

– Depuis combien de temps tu sais ?

– Quelques jours.

– Tu sais que c’est un péché.

– Quoi ?

– C’est dangereux de connaître des nouvelles, c’est un péché de répandre des nouvelles. Tu crois que Dieu nous pardonnera ?

Sans attendre la réponse, Hanifa agita les bras comme si elle repoussait les fantômes, s’enchevêtrant dans les feuillages qui l’entouraient. Elle porta la main à son épaule et confirma que le sang coulait.

– Qu’est-ce qui s’est passé, ntwangu ? Qui m’a griffée ?

– Personne. Les épines, ce sont les épines de l’acacia. Je dois élaguer cet arbre.

– Ce n’est pas l’arbre. Quelqu’un m’a griffée. Regarde mon épaule : ce sont des griffures, quelqu’un m’a égratignée.

Et ils se disputèrent. Mais ils avaient tous les deux raison. Dans le village, même les plantes avaient des griffes. À Kulumani, tout ce qui est vivant est entraîné à mordre. Les oiseaux dévorent le ciel, les branches déchirent les nuages, la pluie mord la terre, les morts utilisent leurs dents pour se venger du destin. Hagards, les yeux d’Hanifa patrouillèrent dans le bois. Une peur de gazelle se refléta sur son visage.

– Il y a quelqu’un dans le noir, ntwangu.

– Calme-toi, ma femme.

– Il y a quelqu’un qui nous écoute. Rentrons.

Les premières lueurs du jour commençaient à poindre : on pourrait bientôt circuler dans la maison sans l’aide de la veilleuse. Sur l’armoire, la lampe à pétrole, le xipefo, tremblotait encore. Soudain, Hanifa ressentit la douce illu- sion d’avoir une lune dans sa cuisine. Puisqu’elle n’avait pas eu droit au soleil, il lui restait un toit baigné de lune. Elle prit confiance et pensa à défier son mari, en proclamant haut et fort :

– Je ne veux plus aucun de tes parents ici. Aujourd’hui, ils accourent pour les condoléances. Demain, quand je serai veuve, ils courront encore plus vite pour tout me voler.

Elle ne dit rien, pourtant. Elle se considérait déjà veuve. Il ne restait plus à Genito Mpepe qu’à se convaincre de sa propre absence.

– Mon mari : ce sont vraiment des personnes, ceux qui vont arriver ?

– Oui, ça en est.

– Tu en es sûr ?

– Des personnes authentifiées, des personnes de nais- sance. Il y aura parmi elles un chasseur.

Le seau qu’elle avait à la main gauche tomba, l’eau déferla dans la cour. Le balai dans la main d’Hanifa était maintenant une épée repoussant des démons.

– Un chasseur ? demanda-t-elle dans un murmure.

– C’est lui, c’est celui-là même auquel tu penses : le chasseur mulâtre.

Tout d’abord, sa femme demeura immobile. Subite- ment, la décision s’empara d’elle-même : elle arrangea ses savates aux pieds, se couvrit la tête avec un foulard et proclama ses adieux.

– Où vas-tu, ma femme ?

– Je ne sais pas, je vais faire ce que tu n’as jamais fait. Je vais sur la route, je vais l’embusquer, je vais tuer ce chasseur. Cet homme ne doit pas arriver à Kulumani.

– Ne sois pas folle, ma femme. On a besoin que ces maudits lions soient tués.

– Tu ne comprends pas, ntwangu ? Cet homme va emmener Mariamar, il va emmener ma dernière fille en ville.

– Tu préfères que Mariamar soit tuée par des lions ?

Sa femme ne répondit pas. Préférer n’était pas un verbe fait pour elle. Comment peut-on préférer quand on n’a jamais appris à vouloir ?

– Si tu ne me laisses par sortir maintenant, je jure que je vais m’enfuir.

Son mari la prit par les poignets et la poussa contre la vieille armoire, renversant la veilleuse. Hanifa vit sa petite lune se défaire en flammes bleutées, disséminées sur le sol de la cuisine.

– Il faut que j’arrête ce mulâtre, soupira-t-elle, vaincue.

Je décidai alors d’intervenir, pour défendre ma mère. En me voyant sortir de la pénombre, les furies redoublèrent chez mon père : il leva le bras prêt à imposer son royaume.

– Vous allez me frapper, père ?

Il me fixa perplexe : chaque fois que la colère se mani- feste, mes yeux s’éclaircissent, incandescents. Genito Mpepe baissa la tête, incapable de me regarder en face.

– Vous savez qui a appelé le chasseur ? demandai-je.

– Tout le monde sait : ceux du projet, ceux de l’entre- prise, répondit mon père.

– Ce n’est pas vrai. Ce sont les lions qui ont appelé le chasseur. Et vous savez qui a appelé les lions ?

– Je ne répondrai pas.

– C’est moi. C’est moi qui ai appelé les lions.

– Je vais te dire une chose, écoute bien, déclara notre père fâché. Ne me regarde pas quand je parle. Ou tu n’as plus de respect ?

Je baissai les yeux, comme font les femmes de Kulumani. Et je fus à nouveau sa fille tandis que Genito recouvrait l’autorité qui lui avait échappé pour quelques instants.

– Je veux que tu sois enfermée ici quand ce chasseur arri- vera. Tu entends ?

– Oui.

– Tant que ces gens seront à Kulumani, tu ne montres pas le bout de ton nez dehors.

Le silence se réinstalla dans la chambre. Maman et moi, nous nous sommes assises par terre comme si c’était le dernier endroit au monde. J’ai touché son épaule, esquissant un geste de réconfort. Elle s’est écartée. En un instant, l’ordre de l’univers était recomposé : nous, les femmes, par terre ; notre père rentrant et sortant de la cuisine, montrant que toute la maison lui appartenait. À nouveau, nous nous gouvernions par ces lois que ni Dieu n’enseigne ni l’Homme n’explique. Soudain, Genito Mpepe s’arrêta au milieu de la cour, ouvrit les bras et proclama :

– Je sais quelle est la solution : on laisse ce mulâtre entrer, on le laisse tuer les lions. Mais après on ne le laisse pas partir.

– Vous allez le tuer ? demandai-je craintivement.

– Je suis homme à tuer des gens ? C’est toi qui vas le tuer.

– Moi ?

– Ce sont les lions que tu as appelés qui vont le tuer.