Comment peut-on survivre lorsqu’on a été prénommé Hannibal par un père historien ? Vaincu dès le départ, notre héros, lui aussi historien, n’a jamais été à la hauteur des rêves de son géniteur. Chassé de l’université, il a sombré dans l’alcoolisme et la lamentation paranoïaque. À la mort de son père, il hérite de trois boîtes au contenu hétéroclite. Au milieu des journaux intimes et des souvenirs de l’enfance se cache le début d’un plan machiavélique qui va pousser Aníbal vers des personnages excentriques et d’anciennes amours.

Névrosé, plein de ressentiment, entraîné vers des aventures inattendues, Aníbal découvre la duplicité des tours que joue parfois la génétique. Il se retrouve alors plus proche de son père qu’il ne l’a jamais été de son vivant. Sa colère cède la place à l’empathie tandis que tout nous donne à penser que ce que nous haïssons le plus est peut-être la vision de ce que nous n’arriverons pas à être.

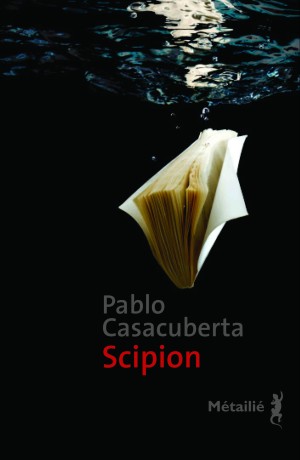

Un roman original où un sens du comique exceptionnel se déploie dans des plans et des rythmes variés, une littérature rare. Un plaisir de lecture absolument délectable.

« Un héritage piégé donne naissance à un grand roman qui se développe entre la vérité maquillée qu’on adore et la vérité sans éclat qui retient les ombres. Deux territoires, un même paysage : éblouissant, vraiment, messieurs les lecteurs. » La Nueva España

-

"Merci pour la découverte. C'est très surprenant et très beau ce roman de transmission, d'héritage. Le genre de roman qu'on ne peut lire sans s'impliquer et avoir un retour sur sa vie, son expérience. On oscille entre l'intime et le burlesque, ce qui donne un mélange étrange et légèrement dérangeant que j'apprécie. Je n'aime pas les romans écrit d'une seule couleur, d'un seul ton, j'aime être surprise et ce fut le cas ici!"Aurélie Janssens

-

"Un roman merveilleusement drôle et ingénieux, qui se savoure de la première à la dernière page"Christophe Gilquin

-

Scipion dans le best of des romans 2015 ici

Gilles HeuréTélérama.fr -

"Scipion, le superbe roman de Pablo Casacuberta, parvient à renouveler, avec talent et une jubilation communicative, la vieille rengaine oedipienne de la relation père-fils en s'appuyant sur un sens très aigu des situations drolatiques."Lire l'article iciPierre LemaîtreLe Monde des livres

-

"Par un des plus grands auteurs d'Amérique latine." Lire l'article ici

Marc GadmerFemme actuelle -

"Le texte, comme dans les meilleurs Philip Roth, explore les notions de réussite et de filiation, en bousculant toujours la conscience de l'histoire vécue, pour multiplier dans le même temps les coups de théâtre intimes, historiques et romanesques." Lire l'article iciVictor PouchetLe Magazine littéraire

-

" (...) comment un adolescent de quarante ans peut prendre sa revanche et devenir le héros d'un livre, c'est ce que ces aventures très romanesques nous prouvent." Lire l'article ici

Christian RoinatEspaces latinos -

"Un roman ambitieux, alerte, sarcastique, vivifiant." Lire l'article iciDominique AussenacLe Matricule des anges

-

"Un roman décalé et très intelligent, probablement le premier roman noir jouant sur la psycho-généalogie." Lire l'article iciThibaut KaeserL'Echo (Suisse)

-

"A chaque fois que nous affrontons un autre être humain, et que nous insistons sur ce qui nous différencie de lui, nous fuyons l'idée que tout le monde est à peu près semblable." Lire l'entretien iciEntretien d'Ariane SingerTransfuge

-

"Avec une écriture recherchée mais sans être pompeuse, alternant humour, ironie et tendresse, jouant sur les codes de l'anti-héros, ce roman sur la filiation et la quête d'identité se dévore !" Article à lire ici.Blog Clara et les mots

-

"Scipion, de l'Uruguayen Pablo Casacuberta, réussit, par son comique et sa subtilité, à renouveler le roman d'un fils grandi dans l'ombre de son père." Article à lire ici.Marc SéfarisTransfuge

-

"Racontée avec un humour à l'anglo-saxonne, cette quête fait du roman de Pablo Casacuberta un pur régal, de bout en bout." Lire l'article iciGilles HeuréTélérama

-

"J’ai été conquise par le style de l’auteur, par son aptitude à nous faire passer du comique au tragique. C’est tour à tour émouvant et inquiétant. Un auteur que je vais suivre de près." Lire l'article iciBlog Rêver Livres

-

"Dans le livre, drôle et décalé, de Pablo Casacuberta, une des voix nouvelles les plus intéressantes de la littérature sud américaine, il n'y a qu'un vainqueur, le lecteur." Lire l'article iciAlain NicolasL'Humanité

-

Lire l'article iciBaptiste TouvereyBooks

-

"Entre Spirou et les héritiers de Franquin et L'Héritage infernal de Charles Trenet, le roman a pour thème principal la façon, ironique et dramatique, dont le héros se tire de son héritage, aussi bien matériel qu'immatériel." Article à lire iciMathieu LindonLibération

-

"Un roman attachant, tour à tour comique et grave, où transparaît, derrière une écriture parfaitement maîtrisée, l'oeil du photographe et vidéaste qu'est aussi l'Uruguayen Pablo Casacuberta."Article à lire iciAlexis LiebaertMarianne

-

"Un splendide roman anti-œdipien où les puissances du faux cartographient les contours d’une vérité perplexe : au cœur du cerveau – en abyme – du fils loge le père vénérant, revenant énervant." Lire l'article ici Lire l'interview de Pablo Casacuberta iciDidier BazySite La Cause littéraire

-

"un jeu de miroirs délicieusement pensé." Article à lire iciFanny del VoltaPoint de vue

-

"un sens aigu de la tragi-comédie" Article à lire iciVéronique RossignolLivres Hebdo

Jolie fille. Je la regardai manier son interminable trousseau de clés, qu’elle palpait une à une avec ses doigts blancs, comme si elle était aveugle, mais son front incliné et une longue boucle de cheveux m’empêchaient de bien voir ses yeux. Elle écarta les deux dernières clés dorées de la série et s’attarda sur une autre, un peu rouillée, qui paraissait en acier. Alors, elle releva la tête.

– Maintenant, je me rappelle : c’est celle-là, dit-elle en me regardant dans les yeux, en proie à une joie soudaine. Je fus bien obligé de constater que sa joie me réjouissait tout autant, bien que la découverte de cette clé ne parvînt pas à dissiper mon malaise. L’idée d’avoir été contraint de faire appel à son aide et de prendre rendez-vous pour pouvoir entrer dans une maison qui aurait dû m’appartenir depuis toujours continuait de m’irriter au point de me provoquer des crampes à l’estomac.

– Vous me laissez ouvrir ? me demanda-t-elle encore souriante, en tenant la clé en l’air.

Autant que je me souvienne, c’était la première marque d’authentique considération que j’aie jamais reçue sur le seuil de cette maison.

– Je vous en prie, répondis-je. Je voulais être derrière elle pendant que nous entrerions et avoir ainsi l’occasion de revoir sa nuque, ses omoplates à peine saillantes, ainsi que ses jambes très blanches, dont j’avais eu un fugace aperçu de la délicatesse lorsque nous avions monté le perron du jardin.

Elle fit tourner la clé. Pendant que je la regardais ouvrir la porte et faire un pas à l’intérieur, je m’appuyai sur le seuil pour respirer une dernière bouffée d’air frais. Dès l’instant où sa main avait actionné le pêne, j’avais été assailli par l’odeur caractéristique du vestibule, cette puanteur de renfermé, de torchon humide, de médicaments, que chevauchaient les innombrables poussières pelucheuses des livres, telle une horde de cavaliers invisibles, et ces vieux relents de pourriture et de parfum, de teinturier et de sueur, de fruit gâté et d’anis, bref : l’odeur inimitable du professeur.

– Il y a quelques années, quand votre père a voulu mettre la maison en vente, il m’a dit qu’il me donnait une clé qui n’était pas dorée, justement pour qu’elle soit facile à identifier, expliqua la jeune femme encore en proie à l’enthousiasme. Mais vous pouvez imaginer ce qu’est l’activité mouvementée d’une agence immobilière. On a tous les jours une centaine de clés et on finit par oublier laquelle est la bonne.

J’eus un moment l’idée de lui conseiller l’ingénieux artifice consistant à les marquer, mesure qu’aurait prise n’importe quel individu un tant soit peu rationnel après une première journée de travail. Mais je me rappelai aussitôt l’intérêt soutenu avec lequel, un moment plus tôt, je l’avais vue manier entre ses doigts l’énorme trousseau de clés, avec une lenteur quasi amoureuse qui m’avait tenu quelques minutes en haleine, aussi décidai-je de ne pas priver ses futurs clients de ce petit instant de suspense.

Pesait également, dans ma tiède disposition à lui faciliter la tâche, la longue série de contrariétés que j’avais dû supporter pour être ici : me présenter de bonne heure à l’agence, prouver mon lien de parenté avec le défunt, et expliquer une fois de plus pourquoi diable je n’avais pas la clé de la maison de mon propre père, alors que ma sœur l’avait, elle qui vivait en Belgique, très loin de moi, ou de la maison, raison pour laquelle j’avais besoin que l’agence daigne m’en permettre l’accès, bref, tout un rituel auquel j’avais déjà dû me plier deux fois depuis la mort du professeur, face à des employés distincts mais tout aussi indifférents l’un que l’autre, et qui, en l’absence d’instructions de ma sœur à ce sujet, n’avaient pas voulu céder d’un pouce.

À cette nouvelle occasion, la présence de la responsable des visites, que je n’avais pas rencontrée jusque-là, allégeait un peu mon humiliation, car non seulement je trouvais cette femme éminemment agréable, mais en plus elle avait le bon goût de ne pas me regarder avec condescendance, de ne pas parler sans cesse et de ne pas poser de questions qui m’auraient obligé à manifester ma complète ignorance des dispositions testamentaires du professeur. Cette réserve de la jeune femme me dispensait aussi d’évoquer la façon tyrannique avec laquelle ma sœur, absente du pays depuis toujours, s’accrochait à ce qu’elle appelait “les dernières volontés” de mon père. Il s’agissait là d’une espèce de terme technique ne servant en réalité qu’à rappeler à tous que le professeur ne se serait jamais contenté d’avoir une seule dernière volonté, comme tout bon chrétien, mais toute une somme de volontés, divisée en chapitres précédés de quelque épigraphe de Pline le Jeune ou de Thucydide.

Quoi qu’il en soit, j’avais décidé de me comporter en cette circonstance avec la plus grande dignité possible. Après tout, je venais accomplir la part de ces volontés qui me concernait : recueillir les trois misérables boîtes que, dans un ultime et spectaculaire accès de générosité, le professeur m’avait léguées. Par ailleurs, qu’il ait fallu deux longues années avant que je puisse concrétiser cette formalité ôtait toute hypothétique tonalité émotive à ce dernier geste inclus dans son testament, où avait été laborieusement inscrit : “Dans la penderie de la chambre jouxtant la bibliothèque, je laisse pour Aníbal trois boîtes contenant des éléments que j’ai jugés pertinents pour son développement.”

Peut-être est-il important de préciser, pour que l’on comprenne à quel point ce “développement” en question était d’actualité à ce moment de mon récit, qu’à cette époque j’avais déjà trente-huit ans. Autrement dit, presque un adolescent. Dans une certaine mesure, la façon enthousiaste et quasi fébrile qu’avait le professeur de souhaiter “développer” son fils, son très cher et décevant Aníbal, avec le désir secret qu’il atteignît un jour la grandeur de l’autre, le Hannibal célèbre et donc réellement digne de sa prédilection – c’est-à-dire Hannibal Barca, 247-183 av. jc, celui qui avait eu l’idée d’introduire ces maudits éléphants dans les guerres puniques et dont l’ascension et la chute à la tête des Carthaginois m’avaient été rabâchées comme origine de mon prénom –, aurait pu être presque émouvante, comme sont émouvantes toutes les formes extrêmes de l’espoir, si je n’avais été justement l’Aníbal d’ici-bas, l’Aníbal si chichement mentionné dans le testament, et non pas le Carthaginois. C’était cette distance abyssale entre ce que l’on espérait de moi et ce que j’avais fini par être qui faisait que cet heureux développement venait encore à propos, alors que je peignais des cheveux blancs et que la main de Dieu m’avait lâché depuis des années.

– Il y a beaucoup de poussière, personne ne vient faire le ménage ? demandai-je.

Je voulais ainsi suggérer mine de rien que ma sœur ne s’acquittait pas des fameuses obligations qu’elle invoquait avec tant d’insistance en parlant des “exécuteurs testamentaires de la fondation”.

– Une femme de ménage vient tous les quatre mois, répondit la fille en fronçant les sourcils.

Quelque chose, peut-être la combinaison de l’odeur et de ma présence dans le salon, semblait avoir réussi à l’extraire d’une sorte de léthargie sentimentale et à ce qu’elle se rende compte, peut-être pour la première fois consciemment, qu’il était un peu étrange qu’elle ait dû venir m’ouvrir la maison de mon propre père, ce qu’elle n’avait pu faire qu’après réception d’un courrier envoyé de la lointaine Belgique, lequel avait été infructueusement sollicité plus d’une fois, et que peut-être, seulement peut-être, cette séquence d’ordres et de contrordres cachait un fruit pourri invisible à l’œil nu.

Ce froncement de sourcils, si aigu et si féminin, qui accompagnait son interrogation, me permit de constater une fois de plus que c’était une jolie fille. Mais tout de suite je pensai que cette expression, “jolie fille”, aurait plutôt été celle du professeur. Je rencontrais souvent dans mon discours intérieur des vestiges de sa personnalité, des traces que je tentais d’acculer dans un coin et de cribler de balles comme s’il s’agissait de rats de terrain vague, car chacune de ces découvertes ranimait en moi l’ancestrale indignation que son influence m’inspirait. Le professeur n’aurait jamais dit qu’une femme était “mignonne” ou “belle”. Une telle déclaration lui eût fait courir le risque de perdre de la hauteur. En revanche, dire “c’est une jolie fille” constituait une forme atténuée et condescendante de l’éloge, une qualité qu’il reconnaissait au lieu de la célébrer, et dont l’énoncé ne suggérait pas un degré supérieur d’implication sentimentale. Pour défier cette attitude distante, qui avait été le tourment de mon enfance, je m’imaginai un instant dans cette pièce, par terre avec la jeune femme de l’agence, nus tous les deux et nous vautrant joyeusement sur le tapis tandis que la poussière des maudits dix mille volumes de la bibliothèque tomberait sur nous comme neige sur la campagne. Un tremblement de mon visage, provoqué par cette impudente transe amoureuse, dut me trahir, car la fille se tourna brusquement vers moi. Ne pouvant que remarquer l’agitation qui palpitait sur mes traits, elle me dit, rougissante :

– À vrai dire, il faudrait nettoyer plus souvent, mais la somme que nous verse la fondation est à peine suffisante. Excusez-nous.

– Ne vous inquiétez pas, faites ce que vous pouvez, dis-je avec grande indulgence, comme si j’étais en position de l’excuser, le regard ailleurs, en m’efforçant d’afficher une grande familiarité avec l’agence et avec la maison, c’est-à-dire en me conduisant comme un authentique membre de la famille.

Nous nous engageâmes alors dans le long couloir du rez-de-chaussée avant de monter l’escalier en bois et de passer devant la bibliothèque. Pendant le trajet, je me rappelai, histoire de me tourmenter, que j’habitais dans une pension où je devais partager ma chambre avec un vieillard sénile – tellement sénile qu’à deux reprises, pour prendre un exemple, il avait jugé bon de déféquer au centre de la pièce, directement sur le parquet – tandis que la maison paternelle, pour l’heure inhabitée, qui aurait dû être ma résidence naturelle, m’était interdite à cause d’artifices juridiques embrouillés, et était administrée depuis deux ans avec un zèle intraitable, s’agissant de m’empêcher d’accéder à ses innombrables biens, mais avec beaucoup de laxisme quant aux moyens d’éviter que les fameux et si souvent cités incunables fussent dévorés par les vers ou les souris, festin évident vu la quantité presque irrespirable de poussière de papier dans l’air.

Qu’ils les bouffent tous, pensai-je avec amertume. Qu’ils commencent par les œuvres d’Hérodote et poursuivent par celles de chaque misérable historien qui s’est interposé entre la Préhistoire et le professeur, y compris les trente-deux volumes de sa plume, que j’imaginai encore pullulant sur son bureau comme des larves de mouche, sillonnés de traits et bouillonnant de notes en marge. Qu’ils les bouffent page à page, particulièrement son cher En lisant Gibbon, livre que, jusqu’au jour même de sa mort, il a sûrement dû continuer de griffonner en marge, “dans la perspective de futures rééditions”.

Nous entrâmes alors dans la pièce voisine de la bibliothèque. Près de la porte, contre une armoire métallique, la penderie mentionnée dans le testament laissait clairement apercevoir mes boîtes. Je les reconnus aussitôt, car elles étaient marquées de chaque côté visible par un feutre de couleur vive, comme si doutant encore que je sache lire mon nom, le professeur avait tenu à me faciliter la tâche en traçant des lettres de la taille du pouce et de couleur rouge sang. Je pris ces boîtes et tentai de les empiler sur mes bras comme pour m’échapper en courant avec le butin, mais je compris vite que c’était impossible car le volume des boîtes m’en aurait empêché. Je pensai également que fuir ainsi sans prendre le temps d’examiner un tant soit peu leur contenu risquait de me faire passer aux yeux de la fille pour un voleur ou un fugitif, en tout cas pour un individu privé pour quelque raison du droit de faire un usage normal et extensif de l’horaire qui lui avait été assigné, c’est-à-dire de profiter à sa guise du laps de temps entre quatre et cinq heures pile, car il faut dire que telle était la généreuse portion d’après-midi qui avait été destinée à mon libre arbitre. Après deux petites années de démarches pour pouvoir entrer dans la maison, on m’accordait finalement une heure complète, avec toutes ses minutes, de rencontre avec le vaste monde fleuri de mon père, une misérable heure à laquelle je n’aurais jamais renoncé, fût-ce par une légitime réaction de dépit, car j’avais décidé, quelques mois après sa mort, de faire un effort pour cesser de me battre, au moins avec son souvenir, aussi m’étais-je efforcé, dans la mesure du possible, de faire en sorte que les deux obscures clauses de son testament concernant ma personne ne sapent pas ma détermination. Jouissant donc de la prérogative de gérer en tant que propriétaire ces trois boîtes, qui de toute évidence semblaient être tout ce qu’il me reviendrait de gérer de l’héritage de mon père, je résolus de m’asseoir à la table placée sous la fenêtre, avec la plus grande de ces boîtes, de prendre un coupe-papier dans un vase de Murano et de trancher avec solennité le ruban qui la scellait.

– Vous souhaitez un moment d’intimité ? me demanda subitement la fille après avoir suivi mes manœuvres quelques instants en silence.

Bien sûr que oui, pensai-je en levant les yeux vers elle, conscient de loger dans ce mot, intimité, beaucoup plus le désir de frôler du dos de ma main la mèche de cheveux châtains qui lui couvrait partiellement l’œil, que l’humiliante besogne archéologique à laquelle le professeur m’avait condamné depuis l’au-delà.

– Non, non, restez. Ce sera plus facile pour moi, répondis-je en suggérant de nouveau par le ton de ma voix que je traversais cette situation avec la plus grande simplicité.

– Comme vous voulez, dit-elle, et elle s’avança vers l’autre fenêtre dont elle tira le rideau, laissant la lumière inonder soudain la pièce. Puis elle resta là, le regard perdu dans le jardin.

Au travail, me dis-je. En soulevant le couvercle en carton, la première chose que la boîte me révéla fut un morceau de tissu violet que je mis un moment à reconnaître. Ce ne fut qu’après l’avoir complètement déplié hors de la boîte que cette espèce de relique, si triste qu’elle en rayonnait presque, prit des allures d’apparition, comme si elle avait atterri sur la table sous l’effet d’une lointaine invocation spirite. Il s’agissait de la première panoplie confectionnée pour moi : un déguisement de guerrier étrusque, avec ceinturon de cuir et boucle en carton doré, frappée de la devise Eca cepen tuthiu tuch icu tevr, en étrusque original, ce qui, selon le souvenir que j’en gardais de mes onze ans, signifiait au pied de la lettre : “Le grand prêtre présente ses hommages au dieu lunaire.”

Aujourd’hui encore la boucle était énorme. Le jour où j’avais étrenné ce déguisement à la fête de l’école pour laquelle on me l’avait confectionné, je m’étais senti obligé d’expliquer que c’était un “costume de Romain” – ce qui aurait horrifié mon père s’il avait pu m’entendre. Et à l’inévitable question sur l’inscription de la boucle, j’avais décidé de répondre avec la même décontraction aux curieux que ces mots transcrits avec tant de précision n’étaient que des “gribouillages”. Ce jour-là resta particulièrement gravé dans ma mémoire, non tant parce que l’opiniâtreté disproportionnée du professeur avait rendu mon déguisement plus ou moins ridicule que celui de mes camarades, mais plutôt parce que, en apercevant son signe de salut dans les rangs des parents, j’avais eu pour la première fois l’impression qu’il était fier de moi.

Maintenant que je le levais devant mes yeux, ce déguisement me paraissait minuscule, tapageur et historiquement imprécis, car le ceinturon ne correspondait pas du tout à l’image des Étrusques que j’avais dans ma tête d’adulte. L’état du costume trahissait son implication dans une longue série de courses en sac, ce dont témoignaient des lignes d’éclaboussures de boue qui maculaient le haut. Il paraissait pourtant confectionné la veille : les coutures étaient intactes, bordées par ma tante Almita que mon père avait chargée de la partie la plus exténuante, car, comme on peut l’imaginer, le professeur ne se serait jamais permis d’intervenir de ses propres mains dans le travail de coupe et de confection ; restait aussi fièrement à sa place une boule de tissu où devait s’accrocher une toge, absente de la boîte, que mon père, je m’en souviens, avait exigée en lin, et surtout ce large ceinturon, disproportionné, comme celui d’un boxeur.

Je m’interrompis un moment, en essayant de ne pas attirer l’attention de la fille, pour me demander ce que diable je ressentais. J’avais vu pour la dernière fois ce morceau de tissu le lendemain de cette lointaine fête costumée, lorsque les maîtresses nous avaient renvoyés à la maison le bulletin de notes à la main et que j’étais resté caché dans le jardin jusqu’à la tombée de la nuit en espérant que cette ruse me permettrait d’éviter la remise du bulletin à mon père, ou du moins de différer sa déception en constatant que je n’étais pas le premier ni le deuxième de la classe, mais le septième. Ce soir-là, lorsque l’heure de la vérité eut sonné, le professeur m’avait dit que ce costume n’était pas destiné à n’importe quel enfant, mais à “un enfant à la hauteur des circonstances”. Puis, je me rappelle qu’il ne parla plus pendant un long moment. Finalement, il se leva et dit, sur le pas de la porte, comme si l’affaire avait été subitement tranchée par son honorable sénat intérieur : “Nous verrons à qui nous allons l’offrir.”

De sorte que dans l’examen de ce costume auquel je me livrais, plusieurs notes se faisaient entendre à l’unisson. D’une part, c’était émouvant de savoir que mon père l’avait gardé pendant trois décennies, hors de ma vue et de celle de quiconque, même si j’ignorais encore pour quel motif. Il était clair que la seule présence de ce costume dans la boîte suggérait une certaine forme de réhabilitation, car en fin de compte ce petit accoutrement revenait à son légitime propriétaire. D’autre part, le soin qu’il avait mis à le plier et à le conserver pendant la moitié de sa vie confirmait que mon père n’avait jamais perçu l’intense détestation que ce costume m’avait inspirée dès le premier jour, c’est-à-dire non seulement la fois où je l’avais porté en public, mais aussi bien avant, depuis l’après-midi où il avait été conçu, m’obligeant à assister aux longues et laborieuses recherches historiques d’où il procédait, et cela en souriant nerveusement tandis que j’enviais en secret mes camarades de classe, ces heureux gamins que leurs parents, indifférents à la gloire, déguisaient en cow-boys en recourant à l’artifice maladroit mais spontané d’un simple chapeau. J’avais alors une attitude ambivalente avec ces enfants car, bien que le professeur m’eût inculqué que c’étaient là des déguisements “triviaux”, j’avais commencé à pressentir que mon père, ma sœur Berta et moi, avec la vingtaine de livres dispersés autour de la tante Almita et de sa diligente machine à coudre, étions infiniment plus ridicules que n’importe quel autre enfant au monde, quelle que fût sa tenue vestimentaire.

Il y avait, je voulais le croire, un message implicite dans la restitution de ce costume, un message qui demandait à être déchiffré. Était-ce une manière de dire : “Je n’aurais jamais dû te faire croire que je l’avais offert à quelqu’un d’autre” ? Ou peut-être : “J’ai encore l’espoir que tu puisses devenir un bon Étrusque” ? Qui sait. Ou bien, tout simplement : “C’est maintenant ton tour de garder cette cochonnerie.” Quoi qu’il en soit, une telle incertitude était bizarre, car le professeur avait toujours fait en sorte que ses messages soient clairs comme de l’eau de roche. “J’aurais mieux fait de ne pas avoir d’enfants”, un de ses refrains préférés, n’avait pas besoin de dessin. “Votre mère nous a abandonnés parce qu’elle en avait assez de vivre avec des bêtes”, cet autre reproche formulé de façon plus sporadique, était lui aussi d’une signification diaphane. C’est pourquoi l’apparition aujourd’hui de ce chiffon violet m’intriguait et me remplissait de perplexité.

Il me fallut quelques instants pour remarquer que mes yeux étaient baignés de larmes. Je ne m’en rendis compte qu’au moment où je perçus que la fille de l’agence, tout en s’efforçant d’observer discrètement le jardin, ne pouvait s’empêcher de me jeter des regards furtifs. C’est la multiplication de ces regards qui me permit de découvrir que je pleurais. Ce fut une de ces constatations auxquelles on aboutit comme si nos yeux étaient ceux d’un autre. Comme si on commençait à remarquer que les yeux d’un passager assis à côté de nous dans un train se remplissent de larmes sans que nous sachions pourquoi. C’est ainsi que je me sentais, incarnant en même temps ce passager en question et son voisin intrigué, incapable d’exhumer ce sentiment pour l’observer en pleine lumière, mais pressentant qu’il s’agissait d’un tubercule tordu, piétiné et desséché.

Une de ces larmes, que je tentais de ravaler, allez savoir par quel usage inédit de la glande lacrymale, finit par se détacher de l’œil et par glisser sur ma joue pour venir se perdre dans ma barbe naissante. Comme je ne voulais pas porter mes mains au visage, l’autre œil laissa lui aussi échapper une larme, qui se traîna plus lentement en laissant une longue trace humide sur ma joue. J’aurais voulu être n’importe où sauf ici. Même la chambre misérable de ma pension aurait été un endroit plus propice pour fondre en larmes que cette pièce de mon père, à la fois si familière et si lointaine. Le regard de Lucas, le vieillard sénile qui rendait ma vie quotidienne insupportable, m’aurait moins pesé que la présence d’un seul de ces milliers de livres de la bibliothèque, qui semblaient surveiller et juger chacun de mes gestes.

– Tenez, entendis-je près de moi. La fille, qui me regardait consternée, me tendait un mouchoir. Pour accroître encore plus mon embarras, le mouchoir en question était rose avec un motif fleuri couleur lilas.

– Merci, dis-je, incapable de la regarder dans les yeux. Quelques instants plus tôt je m’imaginais en train de la posséder par terre, entre les piles de dossiers, et deux minutes après, à cause de ce misérable petit costume, je pleurais devant elle comme un gamin. Je séchai mes larmes en prenant soin de ne pas abîmer le mouchoir.

– Permettez-moi de vous dire que je vous comprends, de tout cœur, me dit la demoiselle quand je le lui rendis. Mon père est mort quelques mois avant le vôtre. Ils ont été veillés au même funérarium. Je le sais parce que j’ai assisté à la veillée funèbre du professeur, envoyée par l’agence, mais aussi parce que j’avais de l’estime pour lui. Je regrette de n’avoir pas fait votre connaissance à ce moment-là, si je me rappelle bien vous n’avez pas pu venir à l’enterrement pour des raisons de santé. Mais comme je vous le disais, il y a presque trois ans que mon père est parti lui aussi. Et il ne se passe pas un jour sans qu’il revienne dans la conversation.

Elle expliqua tout cela d’une traite et baissa les yeux. J’en profitai pour respirer profondément. Mon Dieu !, pensai-je, cette fille languide, chargée de clés, à qui je souriais en toute innocence il y a quelques minutes, possède une fiche complète sur mon père et sur moi ! Non seulement elle avait de “l’estime” pour le professeur, mais elle avait assisté à son enterrement, avec assez de présence d’esprit pour remarquer que le fils du défunt n’avait pas participé à la cérémonie pour des raisons qu’elle qualifiait, avec une grande élégance elliptique, de “santé”, mais dont il était facile de deviner qu’elle connaissait le fin mot, probablement de la bouche de Berta, qui, si elle l’avait pu, aurait clamé dans un mégaphone aux centaines d’universitaires, d’hommes de lettres et de fonctionnaires présents, qu’Aníbal, l’expérience ratée du professeur, ne se trouvait pas dans cette si digne assistance, parce qu’il était soûl comme un tonneau et peut-être même couché, comme cela lui était déjà arrivé, justement sur un campus, au fond d’un fossé. Berta eût trouvé dans ces mots l’écho idéal à laisser vibrer derrière elle en montant dans son avion pour la Belgique, départ qui avait sans doute eu lieu à peine une minute après avoir établi, en détail et devant notaire, les rituels d’humiliation auxquels j’allais être soumis dorénavant, de telle sorte qu’ils s’accordent strictement aux vœux du professeur, que Berta avait respectés comme des ordres.

La fille avait relevé la tête, cette fois avec plus de décision. Je me rendis compte alors qu’en me livrant ainsi au suivi erratique de son lien avec ma famille, j’avais oublié qu’elle venait en réalité de mentionner une perte dans la sienne, amenée en outre dans la conversation avec l’intention sincère de me consoler. Et ce souvenir l’avait visiblement attristée.

– Je suis désolé pour votre père, lui dis-je avec beaucoup de retard et en agitant une main avec maladresse. C’est comme ça. Un jour, ils ne sont plus là.

Cette bêtise que j’avais fini par proférer ne sembla pas lui déplaire, car elle acquiesça vaguement et regarda ses mains en silence. Puis, elle tenta de m’offrir une espèce de sourire, qui se figea à mi-course et s’évanouit.

– Ça me fait de la peine que vous ayez dû attendre si longtemps pour pouvoir retrouver vos affaires, dit-elle après sa longue pause méditative.

– Bon, je ne dirais pas que j’ai “dû attendre”. Je dirais qu’en réalité on m’a fait attendre exprès, pour des raisons qui, dans une large mesure, m’échappent encore, mais qui ont été spécifiées par écrit sur plusieurs documents, des raisons pour lesquelles la fondation, et tout particulièrement ma sœur, vient tout juste de me permettre de prendre connaissance de la phrase qui concerne ces trois boîtes. – Je la vis suivre mon doigt jusqu’à ce qu’il frôle celle qui était ouverte sur la table. – J’imagine que ce que je dis n’a pour vous rien d’une nouveauté.

Je ne sais pourquoi, me revint en tête le propos maladroit par lequel j’avais tenté, quelques minutes plus tôt, d’accuser réception de sa solidarité : “C’est comme ça. Un jour, ils ne sont plus là.” Je la regardai de nouveau dans les yeux en me demandant à qui je faisais allusion par ce pluriel. Aux parents ? Aux êtres aimés ? Peut-être crut-elle que mon regard interrogatif l’impliquait parmi les responsables de mes privations, car elle releva la tête et se mit à parler avec fébrilité :

– À ce moment-là, comme j’étais nouvelle dans l’agence, je n’avais aucune idée des dispositions prises avec les avocats et les exécuteurs testamentaires. Je sais que le notaire a cherché à vous joindre pendant deux semaines et qu’il y a renoncé. Il m’a semblé qu’il n’avait pas fait beaucoup d’efforts, mais pensez qu’à cette époque, je travaillais depuis moins d’un an à ce poste et que personne ne se souciait de me demander mon avis. Pourtant cette affaire me tenait particulièrement à cœur, car… vous ne savez peut-être pas que la personne à avoir mis en contact votre père avec l’agence, eh bien, il se trouve que c’est moi.

– Mais… vous paraissez très jeune, dis-je en recourant de nouveau au modèle de galanterie du professeur. Il adorait faire remarquer aux autres qu’ils étaient jeunes. Cependant, il s’arrangeait pour qu’on ne déduise pas de cette remarque qu’il était vieux, mais plus “expérimenté”.

– Oui, en fait j’avais été son étudiante pendant un semestre, deux ans plus tôt. En cours, il introduisait souvent des questions de sa vie personnelle et il avait une fois mentionné incidemment qu’il voulait faire estimer sa maison. Il nous a alors raconté des anecdotes amusantes sur l’histoire de la maison, qu’il a reliée, je m’en souviens, dans son style si particulier, à l’histoire de la guerre entre Rome et Carthage…

Je ne pus alors que m’abstraire de ses paroles et imaginer l’illustre, le gigantesque professeur Brener, debout, face à une rangée d’étudiantes transportées, décrivant sur un ton onctueux et hypnotique une noble demeure nord-africaine, magique et opportune transfiguration de la sienne : ah, jeunes filles, quelle maison ! Ces treilles aux grappes de raisin charnu, ces fleurs qui offrent leur généreux nectar aux colibris chatoyants… Ah, jeunes filles, aimez-moi, venez butiner mes sucs secrets, explorez, connaissez de fond en comble cette humble demeure qui est vôtre… ne sentez-vous pas comme sont formidables le souffle du printemps, le ciel diaphane, l’être humain dans sa plénitude, moi-même ? Est-il possible qu’un homme comme moi, avec cet amour pour les choses de ce monde, ait pu être abandonné par une femme, ah ! si froide et toujours distante, me laissant deux jeunes enfants à charge, une femme si peu enthousiasmée par le royaume des idées et de l’histoire ? Au fait, je vous ai dit que je voulais mettre ma maison en vente ? L’une d’entre vous travaillerait-elle, par hasard, dans une agence immobilière ?

Assez, me dis-je. Je dus refouler ce monologue, craignant que le bruit de mon esprit se mette, par sa franche extravagance, à résonner dans toute la pièce, outre que son tintement m’empêchait de prêter attention au témoignage de la fille, dont j’avais perdu quelques phrases en chemin.

– … si je me souviens bien il a fini par établir, de façon brillante, une relation entre sa maison et la campagne de Scipion contre les Carthaginois. Son cours avait cette qualité. On sortait de la salle avec la sensation d’avoir juste écouté un rapport sur la vie personnelle du professeur, et pourtant on finissait mystérieusement par avoir une idée très complète sur le sujet, par exemple sur ce que Scipion voulait faire et ce qu’il avait réussi.

– Vaincre Hannibal, marmonnai-je avec amertume.

– Pardon ?

Elle me regarda un instant, brusquement arrachée à son panégyrique extatique.

– Ce que Scipion a réussi en l’an 202, c’est vaincre Hannibal. Puis il a décimé les armées des peuples qui l’avaient soutenu et soumis les Carthaginois à un régime d’oppression et de servitude. Hannibal a vécu dix-neuf années de plus, borgne, humilié et seul. Je connais cette histoire assez bien, entre autres choses parce que je lui dois mon prénom.

– Ah, mais oui, c’est vrai que vous vous appelez Aníbal. Et aussi, d’après votre sœur, vous êtes historien, n’est-ce pas ?

– Oui, j’ai fait des études d’histoire et pendant quelques années de la recherche avec le professeur. Et puis, il y a déjà longtemps, j’ai quitté le métier, dis-je en baissant les yeux et le volume de ma voix, sur un ton qui s’efforçait de clore le sujet une bonne fois pour toutes. Mais la fille s’embarquait inexorablement pour un voyage dans ce semestre doré où le lyrisme de Brener l’avait bercée, elle plissa les yeux, rêveuse, et pencha la tête de côté. D’une certaine manière, elle faisait de moi le dépositaire de l’affection rémanente qu’elle avait portée au professeur. C’était un don qui ne me revenait pas, mais moi, misérable comme toujours, j’étais tout disposé à recevoir de bon gré ce modeste flux d’amour.

– Vous avez abandonné le métier ? Ah, vous dites cela avec une telle résolution ! J’aimerais bien pouvoir en dire autant. Moi, en revanche, je sens que j’ai trahi mes rêves, je me suis mise à travailler et je suis devenue peu à peu ce que je m’étais promis de ne jamais devenir. Une employée. Au début, je suis entrée à l’agence pour financer mes études. Puis, comme cela arrive souvent, j’ai perdu le sens des priorités, et j’ai finalement cédé à la facilité. Et voilà où j’en suis aujourd’hui.

Elle devait penser, me figurai-je, que ce bref compte rendu de la trahison de ses rêves allait ouvrir rien de moins qu’une brèche dans mon cœur. Pourtant, je la voyais fermement plantée devant moi, bien habillée, souriante et lumineuse, laissant en l’air à chaque geste un sillage de sa peau parfumée : sous quelque angle qu’on la regarde, elle était l’image éclatante de la santé. Par ailleurs, elle était une personne qui éprouvait encore de la tendresse pour ses rêves inaccomplis. Quel individu sain d’esprit pouvait ressentir de la peine pour elle ? Et puis, à quels rêves faisait-elle allusion ? À un ou deux allègres semestres de causeries comme s’il s’agissait de soirées pour jeunes filles auxquelles, j’imagine, ne manquaient qu’une carafe de limonade et un plateau de petits-fours ? Devais-je donc m’apitoyer sur la perte de ces soirées de pur papotage domestique, alors que moi j’avais passé ma jeunesse à dévorer, livre après livre, ces classiques dont le contenu n’intéressait apparemment personne ? En quoi étais-je coupable si mon sens de l’histoire différait de celui du professeur par une petite nuance, qu’il tenait pour secondaire, et qui faisait que pour moi les données historiques étaient plus importantes que les envolées lyriques ? Bien sûr, bien sûr qu’il était plus théâtral de captiver une classe entière de naïfs en disant que Néron jouait de la lyre pendant que Rome brûlait ! Le fait que l’anecdote fût fausse n’était qu’une petite saleté dans l’œil du récit, petite saleté que mon père délogeait prestement par un élégant et bref clignement d’yeux.

Et comme il prenait plaisir, le professeur, depuis ma prime jeunesse, chaque fois que dans la collision entre les deux modalités du récit, je sortais perdant, ridiculisé par ses arguments et exposé à la pitié générale ! “Pauvre petit, entendais-je parfois dire dans mon dos, il y met du sien, il a la fougue de la jeunesse, mais il lui manque le génie de Brener : il a beau faire, il n’est qu’un rat de bibliothèque. Un gratte-papier. En plus, il paraît qu’il s’est mis à boire. On l’a vu une ou deux fois dans son cagibi d’assistant sortir du tiroir un de ces flacons en métal… Comment on appelle ça ? Une flasque ? Oui, une flasque… Si au moins il avait le talent de sa sœur Berta… Tu l’as entendue parler de Byzance maintenant qu’elle est titulaire ? Ah, c’est tout un poème ! Quel plaisir de l’écouter disserter, on a l’impression de survoler les minarets des premières mosquées !” Est-il important de savoir que les premières mosquées n’avaient pas de minaret ? Allons donc ! Le plaisir avec Berta Brener, c’est de l’entendre jouer de la lyre et chanter ce monde lointain de rêves que nous avons tous oublié, même la fille au trousseau de clés !

– Vous n’avez peut-être pas perdu grand-chose, finis-je par lui répondre à l’issue de ma longue diatribe intérieure. Et j’ajoutai, en m’efforçant de sourire : j’ai l’impression que vous êtes plus heureuse dans votre travail actuel. Regardez-vous donc. Vous avez vu beaucoup d’historiens heureux ?

– À vrai dire, seulement le professeur Brener. Mais je n’ai jamais vu votre sœur dans un contexte universitaire. Nous avons juste échangé quelques mots à l’enterrement, ensuite je l’ai croisée à la réunion qui a eu lieu entre elle, l’agence et les exécuteurs testamentaires de la fondation. C’est logique qu’en de telles circonstances elle n’ait pas paru particulièrement joyeuse, mais des gens à la faculté disaient qu’elle avait hérité de l’humeur joviale de son père. Et vous, vous ne donniez pas de cours ? Depuis que nous sommes entrés, j’ai l’impression de vous avoir déjà vu.

Ah ! Est-ce que je donnais des cours ? J’aurais tellement aimé ! Mais l’absurde condition préalable au statut de professeur, un ou deux ouvrages publiés pour pouvoir monter sur l’estrade, m’en empêchait. Et il fallait voir l’acharnement avec lequel mon père faisait avorter chacune de mes tentatives. J’avais commencé, en essayant de frapper un grand coup, par Rites funéraires pendant les campagnes de Cyrus, une monographie qu’il rejeta après en avoir lu trois chapitres à peine, jugeant que le sujet était “trop spécifique, trop technique et trop ennuyeux”. Bien sûr, puisque le texte comportait – il faut le dire – quelques données ! Après quoi, j’avais ébauché un autre projet de livre : Preuves historiques pour et contre l’existence matérielle de Troie, un texte qui lui parut “une attaque hargneuse et gratuite contre L’Iliade”, parce que, je suppose, Achille y était mentionné moins d’une fois par paragraphe, seule fréquence lyriquement acceptable pour le professeur. Et quand j’ai tenté très timidement : Conception et distribution des services dans les bains publics selon les strates sociales de la Rome classique, sa réponse fut d’emblée un éclat de rire. “Tu ne préférerais pas, par exemple : Mesures des clous utilisés en travaux de menuiserie selon les strates sociales à Byzance ? Ou encore : Différents usages de la figue dans les recettes du banquet romain selon Pétrone, et que dirais-tu de… ?” Ainsi de suite pendant plus de trois heures interminables, au cours desquelles il venait de son bureau jusqu’à mon clapier pour énoncer une nouvelle et stupide variante et repartait en riant dans le couloir, sans se priver bien sûr de partager la bonne blague avec les collègues ou les étudiants qu’il croisait.

En regardant maintenant la fille de l’agence, je me réjouissais qu’elle fût passée par la faculté à une époque plus récente, quand j’avais déjà abandonné tout projet d’enseignement, car au moins avais-je la consolation qu’elle ne se fût pas sentie obligée, assaillie dans le couloir et entourée par la clique du département, de saluer par son rire ces sarcasmes académiques. Mais il était tout aussi clair que si elle m’avait connu au moment de son entrée à l’université, alors que j’avais déjà déménagé dans cette pension – ce taudis où je gagnais mon sporadique pain en tapant des thèses d’étudiants en droit ou en notariat –, son impression aurait sûrement été aussi négative que si elle m’avait vu être l’objet des railleries du professeur, ou peut-être pire, car à ce moment-là j’avais commencé à boire une eau-de-vie qui était, sauf pour ses effets, une pure punition, et je sombrais dans un laisser-aller croissant. Et puis il faut bien l’avouer : le pire, au sujet des ragots qui circulaient dans les couloirs de la faculté, est que la plupart étaient vrais. En tout cas, cette cuite que je commençais à cultiver tous les jours à trois heures de l’après-midi m’aidait à chasser ou du moins à distraire l’inexorable insomnie qui me tenaillait depuis l’adolescence et parfois même à oublier la présence de Lucas dans ma chambre, cette espèce de malédiction incarnée par un colocataire, qui m’était tombée dessus le jour même où j’avais décidé d’abandonner la maison paternelle. C’était un vieillard un peu trompeur, car bien qu’il frôlât à peine les soixante-quinze ans, il semblait complètement et irrémissiblement sénile. Presque toujours sale et négligé, il passait de la contemplation vide, quasi catatonique, de mes étagères, à de subites et fébriles explosions verbales qui pouvaient durer cinq ou six minutes, mais se produisaient plusieurs fois par jour, dans lesquelles son discours se centrait sur l’énumération circulaire des raisons pour lesquelles il était, protestait-il, “enfermé”. Je l’écoutais en silence, n’intervenant que pour éviter ses débordements les plus extrêmes, comme cette habitude déjà citée de repousser ses ennemis par le subterfuge consistant à déféquer régulièrement au centre de la pièce, et j’assistais à ces atrocités en buvant des gorgées de cette eau-de-vie que parfois seulement, dans mes bons jours, je nuançais d’un demi-citron, et je finissais épuisé et ivre, en me sentant tout aussi sénile que le vieillard.

“Voilà, mademoiselle, c’était ça et rien d’autre, ces raisons de santé auxquelles vous avez fait allusion il y a un moment”, fus-je brusquement tenté de lui dire. Mais je n’en fis rien, notamment parce que cette description, à première vue si sommaire et concrète, n’aurait pas rendu justice à ma maladie la plus intime et authentique, à la souffrance prolongée qui m’avait cloué au lit, même le jour où la Fondation Brener faisait entrer le cercueil de mon père à la Rotonde des Hommes Illustres, c’est-à-dire la douleur aiguë et incessante qui me forait la poitrine, cette sensation d’être en train de mourir à petit feu, comme si m’était retiré soir et matin un dé à coudre de ma substance vitale, une dose minimale mais constante, qui finissait par entraîner une perte considérable, comparable à une amputation. C’était un mal si profond que même la présence permanente de cette flasque – je la portais jour et nuit comme un talisman – ne pouvait adoucir, car chaque jour passé dans ces limbes était en soi une petite éternité. Et même à l’époque des derniers spasmes de ma vie universitaire, dans le cas improbable où la fille de l’agence aurait vu ma silhouette se traîner dans le couloir menant à la salle des professeurs, elle n’aurait croisé qu’une espèce de fantôme, une ombre desséchée, ressemblant vaguement au professeur Brener.

– En revanche, je ne me rappelle pas votre visage, lui dis-je à la fin, et je peux vous assurer que j’ai une bonne mémoire. Jamais, au grand jamais, je n’aurais pu oublier votre visage, conclus-je en m’efforçant de reprendre mon souffle dans l’accalmie de ce déferlement d’amertume et d’en profiter pour faire une pauvre tentative de galanterie.

– Excusez-moi, je suis en train de vous distraire dans un moment très personnel. Vous avez à peine pu sortir un objet de la boîte. Je suis désolée de vous déranger. Je me laisse emporter par l’effet de ma présence ici. C’est pour moi un endroit presque sacré, dit-elle avec tristesse avant de retourner dans son coin.

Je souris en silence. C’était sans aucun doute une gentille fille. Elle m’avait prêté son mouchoir ; elle m’avait traité comme si Aníbal Brener devait être traité d’une certaine manière, et même comme s’il devait être bien traité ; elle m’avait jugé comme un digne dépositaire de ces boîtes et avait manifesté au moins une certaine perplexité en apprenant qu’il m’avait fallu quatre échanges de lettres avant d’être autorisé à les recueillir. Que demander de plus ? Qu’elle commence à fouiller elle-même ces boîtes, avec ses petits doigts blancs, et me prévienne à l’apparition de chaque nouvelle machine infernale du professeur, afin que je puisse me mettre à couvert avant que n’explose sa charge mortelle ? Qu’elle me dise de loin : “Attention, petit costume étrusque”, ou pire : “Attention, exemplaire complètement raturé de Conception et distribution des services dans les bains publics…”, et ainsi de suite pendant une heure interminable, de sorte que je puisse à chaque nouvel affront enfouir la tête sous terre. Dans une certaine mesure, c’est ce qu’elle finit par faire, car une seconde après elle pointa timidement le doigt vers la boîte et dit :

– Ah, regardez cette merveille que vous avez dans la boîte !

Cette merveille, découvris-je, était Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain, dans l’édition abrégée en un volume de Saunders, un efficace compilateur qui avait réussi à condenser le meilleur des sept tomes de Gibbon en un seul volume gros comme un poing sans pour autant en supprimer le lyrisme, prouesse qui avait sûrement dû le contraindre à laisser de côté une part substantielle de données, d’événements et de faits ponctuels. Je dis “sûrement” par fanfaronnade irresponsable, car je n’avais pas alors assez d’éléments pour en être certain, puisque en réalité – et c’était là un des chevaux de bataille de mon père – je n’avais jamais eu le courage, la présence d’esprit ou simplement le loisir nécessaire pour lire les sept tomes de Gibbon dans leur version originale anglaise, une espèce de rite insupportable que mon père considérait comme essentiel pour que les vieillards de la tribu académique puissent considérer avec un minimum de sérieux quiconque postulait au titre d’historien.

Je n’avais jamais pu me soumettre à un tel engagement, à cette espèce de circoncision indispensable pour entrer dans la loge du professeur, et pour aggraver les choses j’avais eu le culot, l’audace, l’imprudence de me montrer réfractaire au culte généralisé de Gibbon, non qu’il y eût en lui quelque chose de blâmable – car la figure de Gibbon présentait peut-être beaucoup plus que des péchés concrets susceptibles de l’assombrir, une étonnante carence de péchés, une absence du désir dans toutes les acceptions du terme, une privation qu’il semblait vouloir compenser en ajoutant à son récit, à la manière du professeur, musique, couleur et drame – mais parce que en réalité chaque page que j’avais tenté de lire, d’abord dans l’édition anglaise, puis dans celle de Saunders, m’avait donné l’impression d’être écrite directement par mon père, mot à mot, et de cacher entre les lignes un plan secret de ses aspirations. Sa prose et celle de Gibbon partageaient les mêmes tics de conférencier de café, la même tartuferie, le même entortillement, de sorte que toute tentative de dépasser les cinquante premières pages, dans les deux éditions, avait été exténuante et m’avait plongé dans le type d’échec qui excitait au plus haut point le professeur, constituant à ses yeux la démonstration que je n’avais pas ce qu’il appelait “la fibre de l’histoire”, quelle que fût par ailleurs la signification de cette odieuse formule.

Alors, on pouvait de nouveau entrevoir deux messages implicites dans l’apparition de ce cadeau inattendu. En tout premier lieu, ce que mon père laissait entre mes mains n’était pas l’édition complète de Gibbon, tacitement déclarée impropre à mon éternelle et incurable adolescence, mais celle qu’il considérait plus adaptée à mes facultés, c’est-à-dire la version abrégée de Saunders. Ensuite, il m’offrait le livre qui m’avait le plus irrité dans la vie, comme profitant de la circonstance de sa mort pour trancher une polémique restée en suspens et avoir finalement, comme toujours, le dernier mot.

– Moi aussi, j’ai les larmes aux yeux, dit soudain la fille, sans oser s’éloigner de son coin. Je ne peux pas m’empêcher de me rappeler qu’il disait toujours : “Ce qu’on ne trouve pas dans l’œuvre de Gibbon n’existe tout simplement pas.” Je me suis toujours reproché de ne pas m’être attaquée à cette lecture. Vous voyez ? Je vous l’ai déjà dit. Je suis là, dans la maison de mon maître, habillée comme une employée et honteuse, confrontée aux défis que je n’ai pas relevés. J’imagine la fierté que vous devez ressentir d’hériter du livre de Gibbon des mains du professeur. Ce doit être pour vous comme une décoration.

Elle prononça ces derniers mots sur un ton véritablement exalté. Je ne pus qu’admirer l’omnipotence de mon père. Il réussissait à faire fleurir la culpabilité chez une personne lointaine, quasi inconnue de lui, et cela deux ans après sa mort. Un véritable prodige d’ingénierie sentimentale.

– Oh, Gibbon, vous savez… fis-je en regardant la fille avec l’envie subite de l’embrasser, impulsion à laquelle bien sûr je ne cédai pas.

– Quoi ? réagit-elle avec une nervosité presque émouvante. Vous n’aimez pas Gibbon ?

– Gibbon est le plus grand historien depuis Pline le Jeune. Le plus investi dans son œuvre, le plus pointu, le plus lyrique. Et pourtant, comme vous l’avez deviné, je n’arrive pas à l’aimer. Dès que je commence à le lire, j’abandonne au bout de vingt ou trente pages, dis-je sur un ton messianique en faisant un pas vers elle, ce qui ne fit qu’accroître sa nervosité.

– Mais je ne comprends pas… vous dites que c’est le plus grand… comment ça se fait que vous ne l’aimiez pas ? finit-elle en murmurant, comme si le professeur pouvait nous entendre.

Cette façon de baisser la voix me parut franchement charmante. Que pouvais-je lui dire ? Allais-je céder à la tentation de me livrer à une de mes inutiles diatribes ? Et pourtant, la candeur de son regard méritait au moins une réponse.

– Écoutez… Comment vous appelez-vous ? demandai-je sur un ton un peu fébrile.

Elle hésita un instant, car je m’étais rapproché un peu plus de son corps, juste assez pour que cette réduction de la distance se remarque.

– Alicia… Alicia Storiacci, balbutia-t-elle.

– Bon, écoutez, Alicia. Imaginez que nous ouvrions ce livre qui, vous le savez, n’est pas l’original de Gibbon, mais une version abrégée et donc très épurée de ses traditionnels ornements. On va faire une expérience. Dites-moi un numéro de page, je le cherche et on regarde si dans le premier paragraphe nous trouvons une figure du discours que nous pourrions qualifier de poétique. Qu’est-ce que vous en dites ?

– Je ne comprends pas bien… Que cherchez-vous à prouver ?

– Allez, soyez gentille, dites-moi un numéro de page.

– N’importe lequel ? Je ne sais pas, moi… Cent soixante-dix-sept ?

– Parfait. Cherchons. Cent soixante-dix-sept. Voilà, je prends une phrase au hasard et je lis : “Pendant tout ce processus, Fausta sacrifia ses sentiments filiaux à ses devoirs conjugaux.” Qu’est-ce que vous en pensez ? À première vue, vous trouvez qu’on peut faire cette réflexion, si légère qu’elle semble, à propos de sentiments, filiaux ou de tout autre nature, quand il s’agit de personnes mortes depuis mille sept cents ans, sans donner libre cours à la fantaisie ? Bien sûr, l’histoire est beaucoup plus fascinante si on l’écrit ainsi, mais…

– Mais… si ce n’est pas comme ça, que devient l’Histoire ? Juste de longues listes de données et de chiffres ? Comment va-t-on expliquer les actions des personnages si on n’essaie pas de comprendre leurs motivations ?

– Eh bien, c’est précisément là un premier pas pour la réconciliation avec la vérité : reconnaître que souvent on ne comprend pas les motivations de ceux qui sont vivants et près de nous, et accepter alors que statuer sur les raisons des absents ou des morts lointains suppose un gigantesque acte de foi. On va faire quelque chose. Choisissez une autre page.

– Je crois que j’ai compris ce que vous vouliez dire. C’est très bien, merci.

– Allez, dis-je en levant la main d’un geste un peu frénétique. Soyez indulgente avec un homme en deuil. Un deuil tardif, mais un deuil tout de même. Donnez-moi un autre numéro de page. Je veux juste vous montrer l’énorme fréquence de ce genre d’excès.

Elle regardait de biais la porte de la pièce. Elle paraissait en proie à un malaise croissant, comme si à la prochaine étape de mon escalade j’allais à coup sûr lui arracher ses vêtements et la culbuter. Elle hésita encore un instant et soupira.

– Quatre cent quatre-vingt-douze, dit-elle enfin. Je la regardai alors dans les yeux d’un air complice, comme si en acceptant de participer à mon exultante expérience, elle me permettait de pratiquer une sorte de conjuration, visant à exorciser et à expulser, fût-ce pour cinq minutes, l’esprit qui semblait nous guetter derrière chaque livre.

– Très bien. Passez-moi le livre. Quatre cent quatre-vingt-neuf… quatre-vingt-dix… quatre-vingt-onze… quatre cents…

En atteignant la page en question, je découvris une mince bande adhésive posée près des coutures de la reliure. Cette bande collait à la page une petite feuille de papier de soie, beaucoup plus fine que les pages du livre et d’une taille inférieure.

Ce papier, couvert d’un bord à l’autre d’une écriture bigarrée, était rédigé de la manière suivante :

Cher Aníbal,

Tu vas te demander pourquoi justement Gibbon. Simple petite charade pour m’assurer que tu auras enfin entrepris de le lire.

Tu te seras aussi probablement demandé pourquoi mon testament, étant donné l’affection que je t’ai toujours portée, te mentionne si peu. Berta a sa vie, un mari, des enfants et un avenir. Toi, tu es dépourvu de tout cela. Et, en plus, tu as ton problème.

Pour éviter des désagréments à ta sœur, j’ai établi deux testaments. L’un d’eux ne concerne que toi et j’ai voulu qu’il te soit communiqué une fois que Berta aurait regagné sa patrie d’adoption.

Maître Manzini t’expliquera les conditions. Ne t’irrite pas de ces détails. D’une façon ou d’une autre, nous sommes tous conditionnés.

Avec toute mon affection.

Papa

J’étais stupéfait. Je regardai la fille un instant et je relus deux fois cette note. Toute mon affection, charade, Manzini, désagréments, problème, conditionnés : il y avait çà et là des mots sur lesquels le flux de la lecture achoppait, comme si le cours d’une rivière affrontait des rochers brillants qui fendaient brusquement les eaux, en produisant un murmure chantant et un choc inattendu des courants. Qui était ce “papa” qui avait écrit la lettre ? L’écriture était incontestablement celle du professeur, car on y trouvait son classique A majuscule, grand et élancé, comme une maison suisse avec un toit à deux pentes, et qui sur la feuille n’avait été utilisé que pour le deuxième mot, “Aníbal” précisément ; la graphie légère et irrégulière, caractéristique d’un universitaire habitué à écrire trois ou quatre notes à la fois et qui ne peut freiner sa main pour jouer les calligraphes ; l’écriture penchée, tendue vers l’avant, comme si un vent particulier soufflait dans le dos de chaque lettre ; le trait imaginaire des lignes au parallélisme approximatif. Tout dans cette note était professoral et hâtif.

Et tandis que ces appréciations formelles nouaient le faisceau central de ma pensée, derrière, depuis ma nuque, on percevait une rumeur de nuages noirs. Je voulais articuler une parole, mais n’arrivais qu’à frotter ma langue contre la face interne des dents, de droite à gauche, de gauche à droite, tel un Carthaginois passant en revue, sous un ciel plombé, une poignée de soldats tremblants avant une terrible bataille. Incisives, canines, prémolaires : prêtes ? Ces murailles vont bientôt trembler ! Les pierres des catapultes, la poix bouillante et l’huile vont s’abattre sur elles ! Nous allons subir le siège féroce de Scipion et nos pauvres occupations quotidiennes devront passer au second plan ! Remettez à plus tard les noces et les deuils, le cœur devra différer ses urgences et courir derrière la faim et la guerre !

Carthage ? Scipion ? Mais à quoi pensais-je donc ? Ces phrases, que personne n’avait convoquées, semblaient m’arriver d’une de ces chroniques qui m’avaient brûlé les cils et consumé le meilleur de ma jeunesse. Vu mon désespoir croissant, je trouvais probablement plus de protection dans leur tonalité de parchemin que dans la simple contemplation de la situation que je devais à présent affronter seul. En tout cas, cet incongru bourdonnement de bataille obscurcissait tout raisonnement possible. Par moments, une question paraissait émerger des profondeurs pour se perdre l’instant d’après dans les ténèbres. Que signifiait ce mot de “charade” ? Quelle sorte de “désagréments” voulait-il éviter à Berta ? Quand pensait-il que j’allais découvrir ce message ? Quelques jours après l’enterrement, quand ma sœur aurait quitté le pays ? Des mois plus tard, en le découvrant à la fin de l’Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain ? Avait-il prévu, avec une anticipation machiavélique, la longue chaîne de contretemps qui m’avaient tenu à l’écart de cette maison pendant deux longues années ? Subitement, je me sentis nauséeux.

– Alicia… écoutez… lui dis-je, comme si le prénom de cette fille était pour moi le plus familier du monde. Vous connaissez cet avocat, un dénommé Manzini ?

– Manzini. Oui. Je crois qu’il travaille pour la fondation. Pourquoi ? Il est cité dans votre lettre ? Je l’ai vu dans des réunions à l’agence. Que dit cette note ?

Elle me regardait avec une véritable inquiétude, car je suppose que mon visage devait être agité comme une colonie anarchique de muscles en pleine contorsion.

– La note. Ah, oui. – En fait j’avais une respiration haletante, de sorte que je dus faire un réel effort pour lui répondre. – Des trucs, des trucs sur Gibbon et quelques détails sur le testament. Ah ! Ces boîtes… comme elles sont lourdes. À vrai dire, je me sens un peu patraque. C’est juste un malaise passager. Dites-moi, Alicia, vous seriez assez gentille pour m’appeler un taxi ?

Je prononçai ces mots sur un ton un peu aristocratique, comme un vieux comte à la santé déclinante s’adressant à sa gouvernante – un rôle qui allait bien à la jeune Alicia avec son grand trousseau de clés – et se plaignant de la goutte ou de la mélancolie en laissant échapper quelques stoïques plaintes. Le fait est que j’avais à peine entamé ce rôle involontaire d’un sujet digne d’un vrai testament que je sentis ma vue se brouiller. Cette matinée avait été riche en attentes, en pressentiments et en émotions, et mes jambes accusaient maintenant le passage de ce véritable embouteillage d’événements par un tremblement des articulations. Je fis quelques pas et m’écroulai sur une bergère en cuir, une espèce de divan que le professeur avait toujours pompeusement appelé le “lit turc”.

En attendant que l’âme revienne dans mon corps, je m’efforçai de récapituler la situation, en laissant pour l’instant ces sombres et involontaires images de bataille hors du tableau de mes sentiments. Deux doigts sur les paupières, je pressai un moment mes globes oculaires. Dégage, Scipion, invoquai-je. Je dois avant tout réfléchir à la raison pour laquelle mon père a rédigé deux versions de son testament, l’une publique et l’autre privée. Ce serait là le premier point. Bon. D’abord, donc, appeler Manzini. Je dois examiner ce qu’il y a encore dans la première boîte et dans les deux autres, car leur contenu semble avoir été pensé dans un esprit quasi chirurgical, pensai-je ensuite, et je m’arrêtai pour déglutir. Ce mot “chirurgical” me restait en travers du larynx et je dus le déloger en me raclant la gorge. Deuxièmement, examiner les boîtes. Tout va bien. Lucides. Nous réfléchissons avec clarté. Nous gérons la situation avec fermeté. Nous devons comprendre comment le professeur a eu le temps, la présence d’esprit et assez de prévoyance, en apprenant que sa propre mort était proche, pour laisser tant de dispositions légales embrouillées, établies pour la postérité. Cela tient peut-être au premier point. J’y reviens : Manzini. Nous devons écrire à Berta, me dis-je subitement. En usant de ce pluriel, “nous devons”, j’incluais tacitement Berta elle-même, car je tenais pour acquis depuis toujours qu’en toute occasion où quelque chose concernant le professeur devait être communiqué, la personne avec laquelle il fallait en parler était Berta. Mais dès que je pus débroussailler l’origine de ce mot, je me rendis compte que le professeur, dans une rare exception à ses tendances habituelles, avait privé Berta de la connaissance de cet aspect particulier de sa volonté – ou dans ce cas, avec plus de justice que jamais, de “ses volontés”, puisqu’il y avait au moins deux séries de dispositions différentes, chacune cachée à l’autre destinataire et apparemment excluantes. Bon. Il valait mieux ne pas écrire à Berta. Ce qui limitait alors les choses à faire à une rencontre avec Manzini et à l’exploration, quand j’aurais retrouvé mon calme, du contenu des boîtes. Voilà. Manzini et les boîtes. Et après ? Qu’allais-je en faire ? Les emporter à la pension, dans ma chambre, au risque que Lucas farfouille dedans chaque fois que je serais absent ? L’idée me sembla aberrante. Mais que pouvais-je faire d’autre ? Louer un hôtel particulier en attendant de connaître le montant et les conditions de mon improbable héritage ? Je ne savais même pas si mon père avait laissé des dettes et, bien que les reliquats financiers de sa vie professionnelle relèvent en principe de la responsabilité de la fondation, je savais que maintenir le niveau de “séduction” dont le professeur avait fait étalage toute sa vie était certainement d’un coût élevé, de sorte que je ne devais pas espérer qu’il eût laissé une grande fortune. Tout va bien, Aníbal, me dis-je de nouveau. Nous réfléchissons de façon claire et exhaustive. Je ne voulus pas revenir, une fois de plus, sur l’origine de ce nouveau pluriel. Je devais consacrer toute ma réserve rationnelle à l’analyse froide des prérogatives et des tâches qui m’attendaient. De toute façon, après avoir trouvé dans la boîte ce costume d’Étrusque, je n’écartais pas que ce testament-surprise ne fût qu’une nouvelle liste tordue d’expériences sentimentales, concoctées par mon père pour pouvoir assister depuis l’au-delà à une dernière représentation d’Aníbal, son interminable comédie de prédilection. Je toussai encore et déglutis, cette fois avec grande difficulté, comme si ma gorge était de plus en plus éloignée.

– Excusez-moi, mais vous avez l’air très mal. Vous voulez que j’appelle un médecin ? me dit la fille, qui avait posé le trousseau de clés sur la table pour venir s’asseoir près de moi, devant le “lit turc”. Elle ne semblait plus du tout me craindre. En la voyant ainsi libérée de toutes ses appréhensions à l’égard de ma proximité physique, je fus bien obligé de diagnostiquer que je devais avoir l’air réellement malade.

– J’ai une petite baisse de tension, c’est tout… C’est… la tension. Dites-moi… dites-moi, Alicia… Vous me donneriez… vous pourriez me donnez… la main ?

Il en fut ainsi. Mon dernier souvenir de ce moment de la matinée est que, contre toute attente, elle me donna effectivement la main.