Par un soir de grand vent, un inconnu franchit le seuil d’une milonga, ces boîtes à tango de Buenos Aires. C’est là que va commencer la carrière d’Enrique Pracánico, mythique joueur de bandonéon désormais “disparu” comme tant d’autres. Le péronisme triomphe, les “trains culturels” sillonnent la pampa… Bientôt, les coups d’Etats vont se succéder jusqu’à l’effroyable guerre de tous contre tous qui marquera au fer rouge l’Argentine des généraux.

Lorsque Pracánico invite à quelques pas de danse la sublime Elba Eva, l’épouse d’un des représentants les plus éminents de l’oligarchie, il ne sait pas comment tournera cette histoire.

Mais qui donc nous raconte cet amour où se mêlent le génie musical des faubourgs populaires, une organisation d’extrême droite et une chambre reconstituée dans un hôtel particulier rongé par l’oubli ?

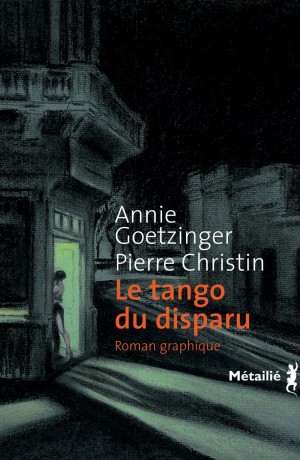

Ce roman graphique avait été publié en 1988 chez Flammarion.

-

« Comme il est spécifié sur la couverture il s’agit donc d’un "Roman graphique"… un genre dont j’ignore tout mais qui, à la lecture de cet ouvrage, me donne envie de creuser et d’en découvrir d’autres…

Celui-ci est véritablement une pépite tant l’écriture et le dessin sont ici en parfaite osmose et se mettent mutuellement en valeur. »William IrigoyenLE POING ET LA PLUME -

« Leur composition complémentaire exprime ce que l’image et les mots suggèrent, l’harmonie ténébreuse d’une histoire de notre temps. »

Bernard DaguerreLETTRES D’AQUITAINE -

« Voici un "roman graphique" positivement admirable. […] Le trait au crayon de Goetzinger, éblouissant de pureté et de gravité, traduit comme nul autre le désir furtif et les ombres fuyantes, inaccessibles, foudroyants. »

SENSO -

« Le tango rythme un éblouissant dessin, comme sorti des ombres. »

TGV MAGAZINE -

« Une histoire mêlant suspense et sentiments, comme cette musique à la fois nerveuse et nonchalante, comme ces danseurs qui se toisent et s’abandonnent. »

Yves GittonX ROADS

Merci à Graciela Schneyer pour son attention, à ses parents pour leur accueil, à Jordi Borja pour ses conseils, à Sylvia, à Angel Maria Bellia au bandonéon ainsi qu’aux autres musiciens du bar « Sur » et d’ailleurs, à Ernesto Armus producteur et conteur, à Clyde Orlando, à Victor Mora, à « Pichuco. »

Merci enfin aux innombrables auteurs et compositeurs de tango qui nous ont accompagnés en esprit tout au long de notre séjour à Buenos Aires.

Bandoneón de mis recuerdos…

Viejo amigo envuelto en pena…

Bandonéon de mes souvenirs…

Vieil ami nimbé de chagrin…

Tango

Quand il est entré pour la première fois, personne ne l’a remarqué.

Il s’est assis seul dans un coin mal éclairé, sans quitter son feutre noir.

Il est resté comme ça, à écouter l’orchestre qui jouait une milonga banale. On ne s’occupait pas de lui.

Il faut dire que des bars comme celui-là, à l’époque, il y en avait presque à tous les coins de rue.

Des orchestres par dizaines, des musiciens par centaines, des nouveau tangos inventés tous les jours…

De chaque esquina où se trouvait une boîte dans ce genre sortait de la musique jusque tard dans la nuit.

Sans un sou, sou, il était arrivé à pied de la gare du Retiro. Le « pampero » soufflait violemment. Des branches d’acacias géants tombaient par terre. Personne ne le connaissait à l’époque. Il restait là, dans la chaleur étouffante qui montait du Rio de la Plata, silencieux. Quand son tour est venu, il a pris son instrument, un instrument d’occasion pas mal fatigué.

Et il a commencé à jouer. Le premier thème qu’il a choisi avec le pianiste, c’était « Recuerdo ».

« Recuerdo », c’est un tango en trois parties difficile à jouer pour les bandonéonistes. Beaucoup de rythme. Beaucoup de vélocité. Une mélodie compliquée. Une variation finale très technique. Et beaucoup de sentiment aussi. « Recuerdo », ça veut dire souvenir. C’était une blague entre musiciens quand un client leur demandait de le jouer. On disait : « Oui, oui, on s’en souviendra. » Et on ne le jouait jamais…

Mais lui, quand il a commencé, tout le monde s’est arrêté de parler. Dehors, le « pampero » soufflait toujours. D’autres branches aux fleurs bleues tombaient avec des grands bruits dans une atmosphère de serre brisée.

Il soufflait, le vent, comme soufflait l’air sous ses doigts lorsqu’il dépliait son instrument.

Quand il a eu fini, après ce passage de la fin tout en notes piquées, légères, où tant d’autres s’emmêlaient les doigts, le silence a continué.

Les applaudissements, c’est venu juste après, et ça a duré tard dans la nuit.

Un nom qui a disparu, pourtant. Par une autre nuit de « pampero » sur le Rio de la Plata. Avec l’arrivée d’une Ford Falcon. Disparu parce qu’il le fallait. Oui, il le fallait.

Mais en ce temps-là, Enrique Pracánico était loin de penser à une Ford Falcon. Il était jeune encore, très jeune même…

Il a remercié poliment le pianiste qui n’était pourtant pas très bon. Et il est reparti comme il était venu.

Dans la nuit, au milieu de la bourrasque qui tournoyait au-dessus de son feutre noir.

Chapitre II

No queremos la democracia liberal de antes,

donde el que tenía era todo y el que no tenía era nada.

Queremos una democracia social.

Queremos producir, consumir, disfrutar o sufrir,

pero todos por igual, sin preferencias para nadie.

Nous ne voulons pas de la démocratie libérale d’avant,

où celui qui possédait était tout et celui qui ne possédait pas n’était rien.

Nous voulons une démocratie sociale.

Nous voulons produire, consommer, profiter ou souffrir

en étant tous égaux, sans préférence à l’égard de quiconque.

Perón

Il habitait une chambre dans une pension de la rue Sarmiento. Une chambre qu’il a gardée toute sa vie.

La pension a disparu mais la chambre existe toujours.

Tous les matins, il la quittait avec des partitions sous le bras et il traversait la ville à pied, cuadra après cuadra…

C’était le sommet du péronisme à ce moment-là. Des visages du Président et d’Evita partout sur les murs. Leurs voix dans les rues, à la radio, l’impression que les choses changeaient, allaient changer. Il y avait des affiches de propagande incroyables, du genre « avant nous », « après nous. »

Tout ce qui venait avant le péronisme était cruel. Tout ce qui venait après, merveilleux. On allait humaniser le capital et le faire marcher main dans la main avec le travail.

Des bâtiments allaient sortir de terre partout sur le territoire. Des maternités, des crèches, des hôpitaux… Oui, des hôpitaux… Évidemment personne ne pouvait savoir à quoi ils serviraient un jour…

Lui, il était peut-être un peu péroniste, comme tous ceux qui n’avaient rien à perdre…

Peut-être… parce que c’était surtout un indépendant, une espèce d’anarcho-syndicaliste attardé.

A l’époque, de toute façon, il ne parlait pas beaucoup de ces choses-là.

A vrai dire, il ne parlait pas beaucoup, sauf avec son bandonéon.

Dès le début, il est apparu comme un type très exigeant. Avec le petit orchestre qu’il avait monté peu après son arrivée, les répétitions se faisaient dans une bicoque des faubourgs pas chauffée.

Tout le monde était d’accord pour dire qu’il avait une oreille fabuleuse, un style n’appartenant qu’à lui, quelque chose qui réunissait les qualités de ses deux plus grands prédécesseurs au bandonéon. La virtuosité aérienne de Pedro Maffia. La profondeur retenue de Pedro Laurenz. Pour lui comme pour eux, l’instrument était pareil à un prolongement du corps.

Mais son point faible, c’était la théorie, le contrepoint, les arrangements. Il avait tendance à jouer un peu « à la parrilla » comme on disait… Un peu à la façon dont on fait griller une pièce de bœuf, en improvisant selon les circonstances mais en se débrouillant pour que ce soit servi à point…

Avec qui avait-il appris à jouer ? Ça non plus il n’en parlait jamais. C’est seulement beaucoup plus tard qu’il a prononcé le nom du vieux maestro Vallarino.

Et c’est encore plus tard que certains ont chuchoté qu’Enrique Pracánico avait retrouvé le maestro déchu dans une prison. Celle où l’avaient conduit les dettes extravagantes à cause desquelles il avait dû quitter Buenos Aires pour Rosario dans les années quarante.

Quant à Enrique… Rien n’a jamais été confirmé officiellement. Mais lui, ce n’était pas des dettes qui l’avaient emmené derrière les barreaux.

On a parlé d’un coup de couteau dans la nuit.

Ou d’un coup de feu.

Un autre homme serait resté sur le carreau, là-haut, le long du Parana aux eaux mauves.

Pracánico, lui, avait une terrible cicatrice à la poitrine. Mais ça non plus il n’en parlait jamais.

Toujours est-il que son style aurait très bien pu découler de celui du maestro Vallarino. Brio. Facilité. Charme. Émotion.

Chapitre III

El tango es la voz de un mundo en formación, levadura de todo, fermentación de todo.

Le tango, c’est la voix d’un monde en formation, levain et fermentation de tout le reste.

Ramón Gómez de la Sema,

Interpretación del Tango.

Ça, c’est l’orchestre d’Enrique Pracánico. Le premier. Celui avec lequel il va connaître la gloire. Durant de longues années sa composition ne changera presque pas.

Lui, c’est Hermenegildo Gagliardi… Né à La Boca, le quartier du port où s’est inventé le tango argentin.

Petit-fils d’immigrés italiens. Fils d’un des premiers grands tanguistes des années vingt, l’inoubliable Leonardo Gagliardi.

Il a longtemps habité au croisement des rues Suarez et Necochea, jadis fameuses. Aujourd’hui, il est toujours dans le quartier. Mais La Boca, c’est comme Gagliardi. Complètement tombé, tout ça. A demi mort.

Pauvre Hermenegildo… C’était un grand virtuose. Maintenant, toutes les nuits il traîne dans San Telmo avec son étui de violon à la main. Depuis son hémiplégie, on lui paye seulement à boire.

Mais on ne le laisse plus jamais jouer. Alors il repart dans la nuit pour l’oubli de La Boca, les maisons recouvertes de tôle ondulée, les remugles du port envasé et désertique.

Lui, c’est « El Inglès » C’était son surnom, ça, l’« Anglais ». De son vrai nom, Raimundo Cooke.

Son père, ses frères, ses cousins… Tous travaillaient à la brasserie de Quilmes. Il était né à trois pas de là.

Un type sérieux « El Inglès », même très jeune. La brasserie, ça ne lui disait rien. Alors il s’est présenté à toutes sortes de concours, il a remporté des tas de prix… Et c’est comme ça qu’il a fini par devenir violoniste.

Un type sérieux, vraiment. Il jouait très bien aux échecs. Maintenant c’est un vieux bonhomme qui pousse du bois dans les jardins publics de Quilmes où il habite toujours près de la brasserie.

Lui, ah lui, c’est autre chose ! Alejandro Sznaider. Fils de juifs d’Europe Centrale.

Son père, musicien aussi, avait été tué au cours d’un pogrom dans un village misérable sur les marches de l’empire austro-hongrois.

Alejandro arrive tout enfant à Buenos Aires avec sa mère et son oncle qui ouvre un magasin de vêtements près de la gare de Once.

Il deviendra un porteño des pieds à la tête, un amoureux fou de cette ville qu’il connaît dans ses moindres recoins. Il deviendra aussi un musicien hors de pair. Conservatoire. Capable de retranscrire Bach pour le bandonéon et de transformer la marche de Radetzky en milonga pathétique. Rigoureux, formaliste, il va canaliser la force un peu sauvage d’Enrique…

Les deux hommes ont l’habitude de marcher interminablement durant la nuit les soirs où ils composent.

Vois-tu Enrique, c’est ça l’esprit de Buenos Aires. Se promener dans la ville en rêvant à sa géométrie mystérieuse. Comparer l’imperceptible variation architecturale d’un pan coupé d’esquina…

Rêver sur une silhouette de femme pressée qui passe derrière les « palos borrachos » bordant l’avenue et qui disparaît sporadiquement derrière leur panse pleine d’eau.

C’est de ça que vient notre musique, Enrique. Elle est ordonnée, répétitive, obsessionnelle comme cette ville au carré qui pourrait se démultiplier à l’infini…

…Changeante comme chacun de ces coins de rues… Parfois grotesque comme nos braves ivrognes pâles aux fleurs merveilleuses et au corps difforme… Parfois mystérieuse et peut-être même dangereuse comme cette silhouette de femme qui disparaît là-bas.

Alejandro Sznaider est devenu aveugle. Il habite toujours à Florès, pas très loin de la maison d’Enrique. La maison disparue d’Enrique.

Il n’y a plus qu’un trou, là-bas, maintenant.

Mais malgré sa cécité et son grand âge, le maestro Sznaider joue toujours, dans sa ville aimée et ailleurs dans le monde. Il mourra en composant un nouveau tango derrière son piano, Alejandro le vieux juif porteno.

Où mourra Tibaldo Iraolagoitia, le deuxième bandonéon de l’orchestre ? Peut-être bien devant la maison de Gardel où il couche au milieu des détritus, sous des bombages punks déjà à demi effacés

Le quartier de l’ancien marché d’El Abasto, désertique, hanté par des vents puants où le bruit joyeux de foules disparues n’est plus qu’imperceptible.

Vieille haleine de bouges oubliés, mûrisseries de bananes poussiéreuses, pavements en damiers soulevés comme si les morts jouaient aux dominos sous la rue…

Il n’en a pas toujours été ainsi. Dans le temps c’était un endroit plein de vie. Iraolagoitia père était conducteur de tramway, la maman marchande de légumes.

Tibaldo se coiffait à la glostora, portait des costumes d’un goût horrible et buvait sec.

Tout jeune, il avait accompagné le convoi mortuaire de Carlos Gardel jusqu’au cimetière de la Chacarita.

Il disait que c’était ce jour-là qu’il avait décidé de devenir musicien et chaque année il allait mettre un œillet sur la tombe de son modèle.

Qui ira mettre un œillet sur la tombe du misérable Tibaldo Iraolagoitia lorsque par une nuit glaciale du mois d’août il restera inerte sur les damiers édentés d’El Abasto ?

Personne, on s’en doute.

Pas plus que sur celle d’Averbal de Galarreta.

Celui-là, il est retourné mourir dans la pampa où il était né, à Mar Chiquita, sur la route de Córdoba.

Il avait connu les vieux payadores de l’époque héroïque, ces espèces de trouvères gaucho qui déclamaient leurs poèmes à travers les grands espaces sauvages.

Et puis il avait fait partie d’orchestres de demoiselles, personne n’a jamais su comment ni pourquoi c’était possible avec sa gueule de vaquero taillée à la serpe. Un fameux bassiste Averbal… Il a joué aussi longtemps qu’il a pu décrocher du travail. C’est la crise du tango qui l’a fait repartir, presque octogénaire.

Il paraît qu’il se contentait de regarder ces petits nuages parfaits qui défilent au-dessus de l’immensité de la pampa. Il avait l’air heureux.

C’est seulement après sa mort que le lac de Mar Chiquita a commencé à monter inexorablement, jour après jour, année après année. Désormais, la tombe d’Averbal est sous cinq mètres d’eau. Il n’y a pas d’œillets pour la signaler…

Là, un peu à l’écart, c’est « El Tuerca. » Ulises Echagüe. Le chanteur de l’orchestre. « El Tuerca » c’est du lunfardo, du verlan, de l’argot de notre ville. Et ça veut dire un fana de bagnoles.

Les bagnoles… A part chanter de sa formidable voix de basse, il n’y avait que ça qui l’intéressait, El Tuerca. Son entrée dans l’orchestre d’Enrique…

Tout un programme ! Il a défoncé avec sa camionnette de livraison la moitié de l’esquina où se faisaient les répétitions ! Pulvérisé, le piano d’Alejandro, un vieux Steinway auquel il tenait comme à la prunelle de ses pauvres yeux !

Ce n’était que le premier des accidents de voiture d’El Tuerca. Mais comment aurait-on pu en vouloir au bon géant de Mataderos?

Un jour, il y a eu un autre accident… celui d’une « Grande Routière Torino » dont El Tuerca était si fier… Quelque chose d’horrible… horrible… Mais il ne faut pas parler de ça.

Ulises le colosse avait vu le jour juste à côté des abattoirs et toute sa famille travaillait là-bas. Lui, il était le plus petit et il livrait de la viande au détail. Musicalement nul, El Tuerca. Il chantait d’oreille. Pensait que Rimsky-Korsakov était deux et croyait que les triples croches étaient des instruments de boucherie dont il ignorait l’usage. Mais il avait une voix qui allait complètement renouveler l’après-Gardel. Probablement sans le savoir, Ulises a contribué au merveilleux équilibre musical de l’orchestre d’Enrique Pracánico.

Il connaissait tous les tangos écrits en lunfardo. Il chantait avec beaucoup d’énergie. C’était toute la force populaire de Buenos Aires qui se trouvait derrière sa voix. Et ça contrebalançait le côté savant des compositions d’Alejandro, le brio éblouissant du bandonéon d’Enrique lui-même. Bien entendu, c’est un autre homme qui a créé la véritable alchimie permettant à tous ces cléments musicaux disparates de se fondre en quelque chose d’unique. Mais le moment de parler de cet homme n’est pas venu. Pas encore.

Quoique… Toutes ces salades sur le tango musique populaire, tous ces petits clercs marxistes qui écrivent des trucs définitifs là-dessus, c’est énervant. El Tuerca, évidemment qu’il gueulait comme les bestiaux de Mataderos ratiboisés par ses grands frères dans une odeur de sang fade, horrible, une odeur de mort toujours présente dans le tango… Une odeur de sang et de mort pareille à celle qui planait sur sa « Grande Routière Torino » passée à l’équarrissage… mais il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas…

Seulement voilà, El Tuerca, ce n’est pas la seule voix d’une ville comme Buenos Aires. Le raffinement de ceux que les petits clercs appellent les bourgeois fait aussi partie d’une musique toujours plus savante, imbibée de jeux verbaux, pétrie d’avant-gardisme.

Dans les années cinquante, le temps des vieux tanguistes quasi analphabètes comme Leonardo Gagliardi est fini bien fini.

Mais aujourd’hui, c’est peut-être le temps du tango lui-même qui est fini, bien fini.

El Tuerca est au chômage depuis plus de dix ans. A part les « refrituras » les repiquages de ses vieux disques, il n’a plus rien pour vivre. Comme tant d’autres, une seule chose lui reste de sa splendeur passée.

Sa belle et grosse bagnole… Ce que la peinture en fait tenir ensemble plutôt, au bout de tant d’années… Ulises Echagüe, l’un des plus grands successeurs de Gardel, l’une des plus belles voix du tango, Ulises Echagüe est devenu chauffeur de taxi.

Oui, comme tant d’autres dans cette ville ruinée, saignée à blanc, ravaudée comme un vieux tissu, où tout se bricole et rien ne se fabrique, Buenos Aires splendide et pitoyable…

Sacré El Tuerca ! Il a quand même eu son nom une fois de plus dans « Clarín » la semaine dernière. Pas comme chanteur. Mais, histoire de changer, comme chauffard. Il a refusé de laisser passer un colectivo bondé. Boum ! Le bus a été s’écrabouiller contre une vitrine de la rue Suipacha.

Une fois de plus, comme toujours, El Tuerca s’en est sorti sans une égratignure. Et qui pourrait lui en vouloir, à l’ancien chauffeur-livreur des abattoirs de Mataderos ?

Qui pourrait lui en vouloir même lorsqu’il tue quelqu’un dans sa « Grande Routière Torino » ratiboisée comme si el le était passée à l’équarrissage ? El Tuerca sera innocent jusqu’à la fin de ses jours.

D’ailleurs, tout le monde est peut-être innocent. Ou alors tout le monde est coupable. C’est réversible, selon le point de vue qu’on occupe, selon le moment où l’on juge, selon la couleur dont on peint l’événement, selon le sens bien différent que peut prendre un lieu en fonction de celui qui l’occupe.

Ainsi cette autre voiture, une Ford Falcon avançant silencieusement au milieu des branches d’acacia brisées par une nuit de « pampero »… Venait-elle chercher un innocent, victime d’une dénonciation sans fondement ? Auquel cas, elle était coupable.

Venait-elle au contraire chercher un coupable, par exemple un homme susceptible de laisser sur le carreau un autre homme mortellement blessé ? Auquel cas, elle était innocente.

Ce genre de chose, seules les eaux d’un fleuve, mauves et douces comme celles du Parana, jaunes et sournoises comme celles du Rio de la Plata, pourraient y avoir réponse.

Et peut-être aussi ces petits nuages parfaits qui s’en vont défiler au-dessus de l’immensité de la pampa après être passés au-dessus de la ville sans s’y arrêter.