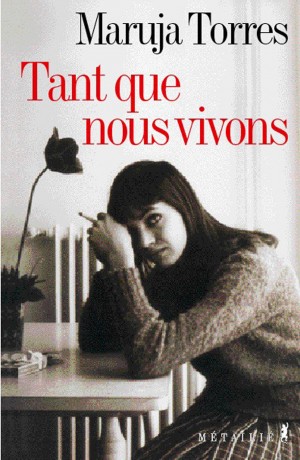

En ce jour de la Toussaint, Judith marche dans Barcelone vers son rendez-vous avec Regina Dalmau, la célèbre romancière qu'elle admire de façon obsessionnelle. Avec l'ingénuité de ses vingt ans, elle est persuadée que celle-ci va reconnaître son talent littéraire et l'aider à fuir sa banlieue populaire. Judith ignore que Regina, à l'approche de la cinquantaine, se pose des questions sur son succès et le sens de ce qu'elle écrit. Judith est engagée comme secrétaire. Sa présence va obliger Regina à affronter les véritables raisons de la crise qu'elle traverse et à chercher, dans un passé qu'elle a mis sous clef, le souvenir de celle qui a guidé ses pas d'écrivain. Dans cette histoire d'admiration, de jalousie, de vérité et de mensonge, de haine et d'amour, trois femmes sont à la recherche de leur identité et de leur place dans le monde. Maruja Torres décrit avec subtilité et justesse les liens qui se tissent entre les femmes à travers les générations et au-delà des liens du sang, ainsi que la façon dont se transmettent les expériences vitales les plus fondatrices.

Prix Planeta 2000, ce roman a eu un très grand succès en Espagne.

-

Judith, fille d'un pauvre quartier périphérique de Barcelone, déteste le programme que la vie lui tend. Etre vendeuse de téléphones portables ou de vêtements de sport dans l'une des tristes boutiques si banalement alignées dans la rue marchande de sa triste banlieue lui inspire un profond dégoût. Elle rêve d'être écrivain, et se dit qu'elle y arrivera, coûte que coûte. Son modèle ? Regina Dalmau, romancière à succès... La jeune obstinée fait tout ce qu'elle peut pour rencontrer cette dernière, puis entrer à son service. Or la riche mais solitaire romancière est justement dans une mauvaise passe. Jugeant que cette petite tombe à point, elle l'engage sur-le-champ... Et c'est parti pour un roman aux dialogues enlevés, où sont renvoyés dos à dos les peurs, envies, défaites, secrets et ambitions de femmes de tête de deux générations. Et même de trois générations. Car Regina aussi a eu un maître, jadis : une certaine Teresa, écrivain au succès très relatif mais qui lui a donné deux ou trois conseils éthiques qu'elle n'a pas su respecter. En résumé : sois toi-même, trouve ta force à l'intérieur de toi, n'écoute pas les flatteurs, ne suis pas les modes... Et si tout n'était pas dit. Si, en se regardant dans le miroir que lui tend la jeune Judith, Regina trouvait la force de rompre avec ses habitudes, et par exemple de suivre enfin les sains conseils de Teresa... Prix Planeta 2000, ce roman dynamique et subtile analyse d'une plume vive les liens de la transmission, le passage de relais entre les générations. Tant que nous vivons... vivons !, nous glisse l'auteur à l'oreille.Pascale HaubrugeLE SOIR

-

Voici un livre dont il faut saluer la finesse. Déjà couronné de succès en Espagne, récompensé par le prix Planeta en 2000, " Tant que nous vivons " a la subtilité d'un tissu aux reflets changeants, et nous laisse mi-rêveurs, mi-amers. Judit vit à Barcelone, et elle méprise le monde dont elle est issue, sa banlieue lépreuse, sa famille sans ambition, sa pauvreté avilissante. Elle sublime son amertume par une vénération démesurée pour l'élégante, la riche, la brillante Regina Dalmau, l'écrivain célèbre qu'elle voudrait être. Au seuil de la cinquantaine, Regina doute de son écriture et du sens de sa vie. Elle rencontre Judit et l'engage comme secrétaire. Entre la jeune fille avide et la femme mûre et lassée se nouent des liens ambigus, où la jalousie se mêle à l'attachement, le mensonge à la confiance. Leurs relations, toujours plus intimes et complexes, ramènent Regina vers son passé, et l'obligent à affronter le souvenir de celle qui fut son maître en écriture. Maruja Torres est espagnole, elle a 60 ans, c'est son deuxième roman traduit en français, et c'est un joli coup. On se demande tour à tour si elle a été cette jeune fille ambitieuse, ou si elle a pu devenir cet écrivain fatigué. L'âpreté discrète de son style dresse un portrait sensible des relations entre générations, sans jamais glisser dans la facilité. Chez elle, des jeux de pouvoir délicatement pervers se dessinent en filigrane derrière l'amour, et la naïveté peut se faire manipulatrice sans penser à mal. Au cœur du roman, l'idée de transmission : l'émancipation passe par l'abandon et la trahison des maîtres, mais le bonheur, lui, se cache dans la réconciliation avec ses origines. Régalons-nous de ce texte intelligent.Claire RostanELLE

-

« Torres, dont le roman a obtenu le respecté prix Planeta en Espagne, ausculte, avec finesse et intelligence, les liens qui au-delà du sang façonnent les êtres aussi fatalement que l'ADN. Une réussite. »Myriam PerfettiMARIANNE

Regina

1

Aujourd'hui, sa vie commence. Pour la première fois, quelqu'un l'attend.

Judit n'est pas venue au monde pour se parer de vêtements bon marché. On ne la surprendra jamais chez Zara, à enfiler une ribambelle d'habits dans les cabines, et on ne la verra pas non plus lutter avec une foule de filles de son âge pendant les soldes d'un grand magasin. Judit a le don ou le malheur de mépriser ce qui est faux. Elle ne veut pas, si elle ne peut pas. C'est pour ça qu'elle ne s'habille pas : elle se déguise. Parce que seul la satisfait ce qui est authentique et, comme elle manque de tout, elle se l'invente. De cette privation absolue naît sa force, s'alimente sa foi. Sa foi, qu'elle serre entre ses dents jusqu'à ce que le froid prématuré d'un mois de novembre qui ressemble à janvier lui transperce les gencives. C'est le matin de la Toussaint, et Judit va à la rencontre de Regina Dalmau.

Elle s'éloigne en descendant la rue aussi vite qu'elle peut, et laisse derrière elle les grands ensembles dont elle a toujours peur de ne pas savoir sortir, transformée en rouille ou en une tache sur le plafond, en un élément de plus dans l'asymétrie des bâtiments qui s'entassent en haut de la pente et qui semblent s'appuyer les uns sur les autres pour se protéger du délabrement. Elle passe devant plusieurs graffitis. Les gens du voisinage sont toujours en lutte : contre ce qu'ils considèrent injuste, contre les autorités, contre les guerres qui se déroulent dans des pays lointains qu'ils ne connaissent que par les journaux télévisés… Judit a assez à faire avec elle-même.

Au bout de la rue elle tourne à droite, dépasse le marché et traverse la chaussée en direction de la promenade. Elle marche sous les palmiers et les platanes, contourne la station de métro, une conquête de l'unité des riverains, comme la toiture métallique qui sert d'abri aux vieux, et l'aire de jeux pour les enfants. Avec les rares espaces verts et les passages surélevés qui ont remplacé les carrefours autrefois dangereux, la promenade, qui regorge de petits commerces, constitue une des fiertés du quartier. Pour Judit, en revanche, elle représente le brutal constat de ses barrières. Ici pourrait se dérouler son avenir, dans le grouillement insignifiant d'une classe moyenne qui prétend transformer la banlieue en une imitation de la vraie ville.

Si on lui posait la question à la télévision, dans un de ces concours pour gagner des millions qu'elle trouve honteux, elle pourrait réciter par cœur la liste des vitrines qui s'alignent des deux côtés de l'avenue. Agences immobilières, magasins de téléphonie, d'électronique, de location de cassettes vidéo, de matériel de bureau, de photocopies et service de fax ; les vieilles merceries et les caves à vin sont maintenant des commerces de vêtements de sport et d'appareils de gymnastique, des ateliers de tatouage et de piercing ; les parfumeries ont été agrandies pour loger des présentoirs réservés à des marques étrangères et même des salons d'épilation, massage et pose de faux ongles, et des cabines de bronzage aux UV ; les magasins de confection se sont changés en boutique ? aux prétentions ingénues, qui vendent aux gens du quartier et affichent des noms comme Melany's ou Bibiana's ; et les maisons qui, auparavant, proposaient aux riverains des meubles bon marché, payables à crédit, incluent aujourd'hui l'assistance d'un décorateur d'intérieurs dans cet "achat de tout le nécessaire pour votre foyer, finançable selon des termes à négocier". L'unique vieux bistrot qui reste, dans une maison à un seul niveau avec une treille sur la terrasse, mourra en même temps que la clientèle qui a plus ou moins le même âge que lui et qui lui est encore fidèle ; les établissements de restauration rapide abondent.

Comme Judit déteste ce paysage, qu'elle pourrait décrire en détail les yeux fermés ! Elle l'a parcouru en cherchant du travail, avec le secret espoir de ne pas en trouver. Elle a été emballeuse de cadeaux pour les fêtes, démarcheuse de polices d'assurances, elle s'est occupée d'enfants dans une crèche, a essayé de devenir experte en informatique et a fait visiter des appartements pour le compte d'une agence. Elle s'enorgueillit d'avoir échoué dans toutes ces tentatives et c'est pour ça qu aujourd'hui elle avance sur la promenade, sans regarder sur les côtés, poussée par sa haine de tout ce qui l'entoure depuis ses premiers souvenirs. Rocío, sa mère, et Paco, son frère aîné, n'ont jamais pénétré dans ses pensées, ils ne peuvent pas comprendre son rejet, ils ne la connaissent pas. Et ils la comprendraient encore moins s'ils la connaissaient bien. Elle non plus ne comprend pas leur conformisme, le bonheur que ça leur procure d'être comme ils sont, de faire ce qu ils font et de se trouver là où ils se trouvent.

Judit se maintient à égale distance entre les deux comme si elle était prisonnière d'un iceberg. Paco fait l'amour avec Inés, sa fiancée, dans la chambre qu'il a toujours occupée depuis son enfance ; ils travaillent tous les deux comme infirmiers dans le même hôpital public, et ils font des économies pour payer l'apport personnel de leur appartement et demander le crédit qui leur permettra, s'ils conservent leur emploi, de se marier avant d'avoir trente ans et de rester près de leurs familles respectives ; leur avenir est sans complications, sans aspirations qu'ils ne puissent pas réaliser. Pour sa part, Rocío a sauté d'une déception à l'autre, dans sa lutte ouvrière, sans perdre ses convictions ni son envie de parvenir à un monde plus juste ; elle a des amis qui sont comme elle, elle a son centre culturel, ses réunions, son vermouth du dimanche, sa solidarité, son histoire. Judit n'a ni futur ni passé.

Quand elle trouve du travail, un de ces emplois d'intérim qui lui font perdre tellement de temps, Judit refrène à peine l'irritation que provoquent en elle les gamines qui, comme elle, ont vingt ans, même moins, et qui tous les matins se rendent, pâles et banales, à leurs postes d'employées de bureau, de vendeuses, d'enquêteuses ou autres, vêtues de jupes courtes et ordinaires et de petits pulls qui leur laissent le nombril à l'air y compris l'hiver, lestées de sacs à dos et montées sur des chaussures à plate-forme qui les mènent à leur but à l'allure du bétail. Judit, entre autres choses, ne leur pardonne pas d'avoir banalisé le noir, qui est pour elle l'unique couleur qui ne ment pas et qui lui permet de se déguiser tout en rêvant de s'habiller comme la femme qu'elle aimerait être.

Judit, quand elle va certains dimanches à la vraie ville, dont son quartier n'est qu'une excroissance, a pour habitude de fureter dans les stands de livres d'occasion du marché de Sant Antoni, à la recherche de bonne littérature à bas prix. Elle y tombe amoureuse de vieux magazines féminins et réussit à se les faire offrir par les vendeurs ; ces Lecturas et Garbo en bichromie avec des croquis stylisés de Balenciaga, de Pertegaz, de Pedro Rodriguez, avec des dessins de femmes éthérées, tracées avec l'extrême délicatesse de contours que seule une plume affilée et trempée dans l'encre est capable de suggérer. Comme elle n'a pas d'argent pour copier ces modèles - elle ne pourrait même pas être cliente chez Zara, au cas où ça lui dirait de l'être - elle se cramponne à son déguisement, à son masque, de l'instant où elle se lève à celui où elle se couche, jour après jour. Ses vêtements ne sont pas toujours les mêmes, question d'hygiène ; mais ils se ressemblent vraiment beaucoup, question de style.

De la tête aux pieds, Judit est une touche de noir, couleur dévaluée par l'insistance de ses contemporaines à l'arborer n'importe comment, et qu'elle essaie d'ennoblir avec ses excentricités. En attendant l'autobus près de la place et en regardant la statue dénudée du monument à la première République ("Les républiques se promènent toujours à poil et les monarchies en manteau d'hermine", a l'habitude de commenter sa mère), elle a des doutes sur son extravagant uniforme et elle se demande si on ne va pas la prendre pour une jeune veuve, ou une orpheline, une de plus parmi les nombreux parents qui se préparent à explorer les cimetières jusqu'à ce qu'ils trouvent des tombes de proches à honorer. Il n'y a pas de danger, se rassure-t-elle. Quel genre de veuve ou d'orpheline se rendrait au cimetière en tenant contre sa poitrine un volumineux classeur d'écolier, au lieu d'un bouquet de chrysanthèmes ?

Si nous l'entendions parler, beaucoup plus que son apparence, c'est sa voix profonde et rude qui nous paraîtrait surprenante : comme la voix d'un visiteur qui en sait plus qu'il ne dit et qui parle peu pour cacher ce qu'il sait. Sa voix marque des distances et la défend, autant que son apparence, dans sa lutte solitaire pour ouvrir une brèche dans l'iceberg.

Cette matinée a un caractère sacré, fondateur, et Judit se l'est appropriée en sautant de son lit. Elle a très peu dormi, comme toujours, pas pour les raisons qui l'exaltent habituellement, mais à cause du trouble qu'elle ressent depuis que Regina Dalmau lui a donné rendez-vous chez elle et lui a fait retrouver la foi dans les miracles. Depuis qu'elle croit qu'elle peut renverser les barrières.

Sauter de son lit pleine d'espoir et courir pieds nus vers la salle de bains : comme dans les publicités pour le chauffage qui passent à la télé mais dans une version infime. Chez elle on dispose juste de deux ou trois radiateurs électriques qu'on allume quand on ne peut pas faire autrement, et Judit s'est habituée, depuis toute petite, à vivre avec l'air humide qui traverse la fragile structure des immeubles en apportant un parfum cru de romarin et de caoutchouc brûlé, l'odeur de la montagne et des déchets de la ville. Derrière le quartier, entre les immeubles qui s'étagent sans grâce sur un des versants nord-est de la sierra de Collserola, se détache le vieux donjon sous la protection duquel se sont déroulés bien des goûters de son enfance. Tous les jours, pendant qu'elle se brosse les dents, Judit sent sur sa nuque le paysage de garrigue qui se trouve derrière et qui s'estompe vers le pays de l'intérieur, terre inconnue, avec d'autres noyaux urbains qui lui sont indifférents parce qu'elle se projette dans la direction contraire, vers la ville promise qui existe loin de l'appartement de soixante mètres carrés, au-delà de la sombre réalité qui se présente sous ses yeux chaque fois qu'elle enlève le linge de l'étendoir.

Si sa mère idolâtre son appartement et son quartier, tant mieux pour elle, pense Judit, qui a grandi en se déplaçant avec précaution au milieu de meubles et d'objets soigneusement répartis et disposés avec exactitude pour exploiter au maximum l'espace exigu. Une prouesse, répète Rocío chaque fois que ça lui prend d'installer un nouvel engin pliable ou de loger une étagère, encore un exploit de la classe ouvrière, car c'est ça que nous sommes, des ouvriers, et fiers de l'être. Rocío est toujours en lutte, année après année, pour l'assainissement de la zone industrielle, pour la démolition de l'usine d'asphalte, pour un bout d'espace vert, pour un marché, pour une école publique, pour une crèche…

Aujourd'hui, Judit a senti sous ses pieds nus la volupté des carreaux froids et, une fois sous la douche, elle n'a pas prêté attention au bric-à-brac qui tous les jours offense son bon goût, comme les trois récipients en plastique collés contre le mur (installés par son frère, héritier du fanatisme maternel pour le bricolage) qui contiennent du gel blanc nacré, du shampooing vert pistache et de la crème adoucissante couleur cerise, et qui sentent le désodorisant bas de gamme. Elle a même ignoré les sacs de toile à poches multiples que Rocío utilise pour tout ranger, faute de place pour des armoires, et les crochets où s'entassent robes de chambre, serviettes et bonnets en plastique.

Dans sa propre chambre il y a tout juste la place pour le divan-lit, une bibliothèque en aggloméré tellement bourrée de livres qu'elle s'est effondrée il y a quelques jours (Paco a dû étayer les rayonnages avec des briques: "Imagine que tu meures écrasée par le poids de la culture", lui a-t-il dit, mais sans se moquer ; chez elle, en tout cas, on respecte les livres) et la table de nuit où Judit conserve les échantillons de parfums dont on lui fait parfois cadeau et qu'elle utilise avec autant de plaisir que de parcimonie. Elle s'est assise sur son lit, habillée, maquillée et parfumée, et elle a senti la caresse sensuelle d'une intimité peu fréquente ; Rocío est partie de bonne heure et comme une fusée vers le centre culturel, pour aider aux préparations d'une nouvelle fête de solidarité avec un malheureux pays africain de plus, et Paco dort dans sa chambre, récupérant d'une nuit de garde à l'hôpital et conservant au repos cet air d'adolescent attardé qui lui fait apprécier chacune de ses journées.

C'est à ce moment-là, avant de partir, qu'elle s'est demandé si elle pouvait se permettre d'emporter quelques-uns de ses textes, pour les soumettre au jugement de Regina. Pas ses carnets d'observations quotidiennes que, par pudeur, elle ne lui montrera jamais ; peut-être une de ses nouvelles, les écrits dont elle se sent le plus fière. Elle a décidé de laisser ça pour une prochaine occasion, pour quand Regina Dalmau le lui demandera d'elle-même, ce qui arrivera vite, elle n'a aucun doute là-dessus. Aujourd'hui elle emporte seulement un classeur avec les meilleures pièces de sa précieuse collection de coupures de journaux, dont le sujet central est la femme qui, depuis des années, est son guide et son étoile.

Telle que nous la voyons, avec ses cheveux courts et gominés plaqués en arrière et son manteau serré dont dépassent tout juste les pointes de ses bottillons vernis, la peau très pâle et le visage anguleux, elle fait plus âgée qu'elle n'est, et une partie d'elle l'est en effet, mais pas celle qui arbore comme unique trait de vivacité le rouge écarlate de ses lèvres et le vernis à ongles qu'on distingue sous la dentelle ajourée de ses gants. Non, les symptômes de ce qui pourrait être une véritable maturité, la plénitude d'une conduite régie par le bon sens, se cachent dans les plis de ce que Judit ne montre pas : c'est un amer mélange de déception et d'espoir. Les échecs qu'elle a subis chaque fois qu'elle a essayé de faire plaisir aux autres (répondre aux efforts de sa mère pour qu'elle participe à l'action sociale du centre culturel, accepter l'aide de son frère pour suivre, sans succès, un stage ou un autre) lui ont laissé un arrière-goût de floraison avortée, et les fois où elle a cédé, où elle n'a pas agi à son idée, elle s'est sentie comme une athlète forcée de courir avec une entorse ; ou, ce qui est pire - car c'est la vérité qu'elle se refuse à accepter - comme une jeune fille de vingt ans qui doit se jeter à l'eau et qui, paralysée, voit son avenir se transformer en passé sans cesser de la menacer.

Autant que de la jouissance d'un bien-être qui ne figure pas dans sa carte génétique, elle a la nostalgie du luxe qui a existé loin d'elle et avant sa naissance, d'une certaine notion d'élégance dont elle a seulement entendu parler, et c'est pour ça que son déguisement (y compris sa jupe longue et ajustée et son chandail moulant, cachés par son manteau), qu'elle imagine débordant de classe, est surtout anachronique : entre existentialiste française et vamp de film mexicain. Peut-être aussi s' habille-t-elle comme ça parce qu'elle ne supporte pas que sa mère, qui fêtera bientôt ses cinquante ans, continue à se pomponner comme une jeunette. Rocío est infatigable ; employée aux cuisines de l'aéroport, couturière et repasseuse à l'occasion, militant pour le quartier (son activité, pense Judit, c'est la façon dont se manifeste sa résignation), toujours à raccourcir et à enjoliver les vieux vêtements qu'on lui donne pour les adapter à son optimisme de patio sévillan.

Elle ne le reconnaîtra jamais, mais quand Judit farfouille dans les boutiques de fripes à la recherche d'éléments à associer avec classe, elle n'est pas bien différente de sa génitrice qui tire profit des restes des autres.

Le moteur qui la pousse c'est l'ambition. Pas une ambition quelconque, l'envie générique d'argent, de notoriété et de pouvoir qui à un moment ou un autre nous anime tous, mais l'ambition très concrète d'être quelqu'un doté d'une telle singularité qu'elle efface pour toujours le lieu de ses origines et l'hérédité de son sang. Elle veut se réinventer, ou plutôt on pourrait dire qu'elle veut se réincarner, et ce qu'il y a de frappant dans sa détermination c'est qu'elle sait en qui et a l'intuition du comment, et seul le temps qui s'écoulera jusqu'à ce qu'elle y parvienne occupe la toute petite parcelle de ses pensées consacrée au doute.

Si Judit était une gamine simple, elle aurait voulu naître jolie pour vivre sans avoir à pousser de portes ni à imaginer de stratégies, sans autre aspiration que d'accepter les délices successives qu'on lui offrirait pour incarner la fantaisie des autres. La beauté, si elle suit le sens du courant, est l'opposé de l'entorse chez l'athlète : elle vous fait voler.

Comme elle n'est pas simple, Judit sait, tout d'abord, qu'elle n'est pas belle, pas en tout cas à la façon de Conxita Martínez, la plus jolie fille du quartier, qui en moins d'un an est passée d'un modeste studio de la radio locale à la présentation d'une émission du matin à la télévision régionale, et qui anime maintenant un magazine quotidien à très forte audience en début d'après-midi. Elle sait aussi qu'il est beaucoup plus important d'être interviewée qu'intervieweuse : être présente sur toutes les chaînes de télévision, à toutes les radios, dans tous les journaux. Être admirée, aimée par des gens qui ne vous connaissent pas. Et plus encore : être crue. Tout comme Judit croit en la femme avec qui elle a rendez-vous.

Elle a choisi Regina Dalmau, elle l'a découpée, collée sur des feuilles de papier blanc. Elle l'a lue, observée à distance, comme on observe de nos jours ceux qui ont une vie publique, avec la conviction que tout leur être fait partie du spectacle, qu'il n'y a pas de terrain privé, aussi secret soit-il, qui échappe au regard des autres. Elle l'a classée, cataloguée, embaumée. Qui elle est, ce qu'elle fait, comment elle s'habille, comment elle parle, comment elle pense, comment elle rit : le résultat est là, dans le classeur d'écolier qu'elle serre sous son bras. Un jour, Judit sera comme elle.

Le 73 tarde à apparaître. Elle aura peut-être de la chance, l'autobus arrivera vide, et personne ne montera dans le véhicule pendant le reste du parcours jusqu'au terminus, place de la Bonanova. Comme ça, Judit avancera sans obstacles ni témoins, sans interruptions, et ce 73 qu'elle utilise ses plus mauvais jours comme un vice secret ne sera pas un simple autobus; ce sera un navire, une flèche surgie du néant pour la conduire vers le commencement lumineux de sa vie à travers ce qu'elle appelle la zone morte. Si sa mère ou, bien pire, son frère Paco, savaient comment elle perd son temps (à leur avis, que Judit, bien entendu, ne partage pas) chaque fois qu'elle s'échappe dans son autre monde, comment elle rôde sur la promenade de Sant Gervasi, comment elle traîne sur la place, avant de marcher dans la rue Muntaner en prêtant attention à chacun des signes distinctifs de cette autre ville à laquelle elle aspire. S'ils pouvaient deviner comme elle se perd loin dans cette région, comme elle fuit la niche que les siens croient lui avoir assignée pour le futur.

Les habitants de son quartier disposent, depuis quelques années et grâce à une autre de ces batailles collectives auxquelles Rocío a participé avec enthousiasme, d'assez de moyens de transport pour se déplacer rapidement vers ce qu'ils appellent tous la ville ; mais il existe seulement une route, longue et sinueuse, pour parvenir aux antipodes. Un ami sociologue de Rocío, qui fréquente le centre culturel, dit que le 73 réalise la traversée la plus intersociale de Barcelone, mais Judit n'a pas eu besoin d'étudier, seulement de regarder, pour savoir que chaque fois qu'elle le prend c'est comme si elle sortait d'un film de Ken Loach pour atterrir dans un autre avec Tom Hanks et Meg Ryan. Elle n'a jamais dit à personne que les jours où elle disparaît de chez elle avec l'excuse d'aller chercher du travail, ou en faisant semblant d'en avoir, elle se glisse en réalité dans le 73 pour se rendre dans cette ville à l'architecture recherchée, aux grilles et aux jardins pompeux, aux magasins chers et aux vitrines de luxe. La ville à laquelle elle aimerait appartenir.

L'autobus arrive, enfin, essoufflé. Judit monte, il est presque vide. Deux gamines mulâtres, assises à l'un des derniers rangs, rient et jacassent dans un espagnol empâté. Le conducteur a un journal de sports plié sur les cuisses. Encore un qui ne veut pas être ici, pense Judit.

La zone morte. Judit n'est jamais allée à l'étranger, mais elle imagine que certaines frontières ne sont pas comme une ligne qu'on traverse après avoir rempli les formalités nécessaires, et qu'elles constituent plutôt une pérégrination angoissante similaire à celle qu'elle réalise sur cette piste qui serpente, parsemée de places qui sont comme des étranglements, ou comme des nœuds, et sur les bords de laquelle il n'y a pas d'endroit où s'abriter. Les gens qui montent dans l'autobus semblent émerger du néant, et ils sont engloutis par le néant quand ils descendent, car au-delà de l'asphalte et des rares ensembles de mobilier urbain qui forment ce qui n'est qu'une artère aménagée pour que les véhicules circulent rapidement d'un point à un autre (les gens peuvent l'appeler promenade mais ça n'est qu'une conduite d'air), il n'y a pas de référence vivante à laquelle se raccrocher, il n'y a pas de magasins, ni de bars ni de tabacs ni de banques ou de caisses d'épargne, seulement quelque chose d'impalpable qui transmet, en creux, l'idée d'un ordre supérieur où toute individualité se dilue.

À droite s'étendent, sur des kilomètres, des dispensaires et des hôpitaux (son frère travaille dans l'un d'eux), des institutions publiques pour personnes âgées, un complexe sportif qu'une dense barrière de cyprès dissimule soudain au regard, des terrains encore en friches et de nouveaux immeubles à moitié construits, avec leurs grues gigantesques. Judit imagine que les établissements hospitaliers et gériatriques sont comme d'énormes boîtes à outils bien rangées, chaque clé anglaise à sa place, pas une scie ni une tenaille ni un marteau hors de sa case, et que les gens, les bénéficiaires passifs d'une telle organisation, sont entassés comme des vis dans les compartiments qu'on leur a adjugés. De l'autre côté, sur sa gauche, dans la partie inférieure des collines qui dominent la ville, définitivement coupées en deux par la piste, Barcelone se précipite et s'apaise, se ramasse et se presse jusqu'à la mer. Il y a là un autre monde mais, de l'autobus, Judit ne peut pas le voir.

Elle ne rentre jamais chez elle par le 73. Elle rentre en métro, et c'est le voyage souterrain, clandestin comme la confession d'un échec, qui seul lui permet de revenir. Si elle devait rentrer par la même ligne d'autobus, à découvert, elle ne pourrait pas le supporter. Elle ne pourrait pas laisser derrière elle l'église de la Bonanova et la place JF-Kennedy et affronter les mains vides l'aride perspective de béton, de rambardes métalliques et de passages surélevés, ni faire le tour de la place Karl-Marx, avec ses inutiles parterres idylliques auxquels les piétons ne peuvent accéder qu'en risquant leur peau en esquivant les voitures, ce qui, selon la formule de sa mère, Rocío, constitue une métaphore parfaite de la révolution.

Non, elle n'est pas capable d'utiliser le 73 pour parcourir la zone morte en sens inverse, soumise à la torture de voir ce qu'elle perd à mesure qu'elle avance, en remâchant la défaite que ça représente de se trouver déposée de nouveau, comme un bout de bois sur la plage, devant la statue de la première République.

Dans l'autobus, en ce matin de la Toussaint, Judit savoure l'itinéraire qui l'éloigne de son quartier. Au fur et à mesure qu'elle approche de son but, elle peut voir la masse du Tibidabo qui se déplace sur l'horizon, comme si le monde se retournait pour lui offrir un accès adéquat. Le 73 est une bulle qui lutte pour sortir de l'exclusion et quand, enfin, il s'arrête sur la place de la Bonanova, Judit sort du véhicule comme si elle descendait de l'avion qui la ramène à la patrie de son cœur. Ici, choses et apparences ne font qu'un, comme dans son quartier, mais à l'extrême opposé. Le beau paysage est l'indice de la belle vie.

Tout près, pour la première fois, quelqu'un d'important l'attend.