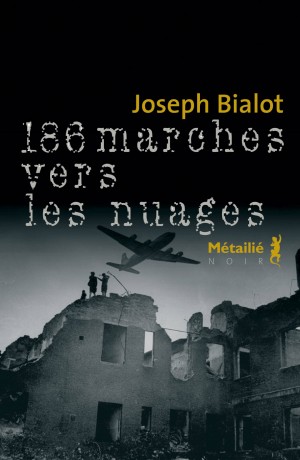

Bert Waldeck a passé onze années dans des camps nazis au titre de schutzhäftling, détenu de sécurité enfermé sans jugement. Il a survécu au naufrage des bateaux-cages, bourrés de déportés, coulés par les Anglais, début mai 1945. Il retrouve Berlin, sa ville natale.

Un officier américain le recrute pour l’aider à retrouver un certain Hans Steiner, capitaine ss recherché comme criminel de guerre qui a été son ami d’enfance.

Au cours de cette recherche, Bert va se rendre compte qu’il n’est qu’un instrument manipulé entre les mains des gi’s et que le but de son travail n’a rien à voir avec le châtiment des ss.

Et Bert va se révolter…

186 marches vers les nuages est à la fois un roman historique et un roman d’espionnage dans une ville qui fut une grande capitale dont, au début du récit, il ne reste rien. Et la guerre froide pointe son nez à l’horizon…

-

« Un roman à découvrir absolument »- Claude Le Nocher -

ACTION-SUSPENSE.com

-

- Jean-Marc Laherrère

-

ACTU-DU-NOIR.com

-

CARNETS DE SEL

-

« Ce texte, à la charnière du roman noir et du roman d’espionnage, revisite plusieurs "petites" histoires que la grande avait oubliées. »Pierre GauyatLIBERTE HEBDO -

« 186 marches vers les nuages de Joseph Bialot est un excellent polar, mais bien davantage tant les informations qu’il donne sur le système concentrationnaire nazi sont nombreuses et variées. […] Passionnant et richement documenté. »

Jean-Pierre Victor

LE PATRIOTE RESISTANT -

« Joseph Bialot, auteur du bouleversant C’est en hiver que les jours rallongent, sur sa déportation à Auschwitz, renoue avec le polar noir et le roman d’espionnage. »

Michel Vagner

L’EST REPUBLICAIN -

« Un superbe roman, un hymne à la mémoire et à la dignité retrouvées. »

Yonnel LiegeoisNOUVELLE VIE OUVRIERE -

« Une lecture à dévorer sans modération. »

Henri MinczelesACTUALITE JUIVE -

« Un style vif, une ironie sèche et une surprenante légèreté de l’écriture au beau milieu de la tragédie. »

Guy KonopnickiMARIANNE -

« Dans ce cours et dense roman, le personnage principal, Bert Waldeck, est un ex-flic allemand, survivant des camps et de l’un des navires prisons des SS qui furent coulés par l’aviation anglaise en mai 1945, faisant des milliers de morts. Un épisode peu connu de la guerre. Passionné d’histoire, Bialot avoue avoir ignorer les raisons de ce drame. […] A bientôt quatre-vingt-six ans, Joseph Bialot affirme avoir sept livres en cours d’écriture. Quand on salue sa vigueur, cet homme chaleureux et drôle rétorque : "J’ai une maladie mortelle, c’est mon âge !" Longue vie, Monsieur Bialot. »

Bruno CortyLE FIGARO LITTERAIRE -

« Il est remarquable de voir avec quel brio cet auteur, né en 1923, renouvelle son inspiration en s’attaquant cette fois au roman d’espionnage. »

Alain Beuve-Méry

LE MONDE DES LIVRES -

« C’est le Berlin des décombres de 1945-1946 que Bialot a choisi comme territoire romanesque de ces 186 marches vers les nuages. […] le roman de Bialot vaut le détour, ne serait-ce que par la plongée dans l’univers de la répression politique pratiquée par les nazis. »

François EychartL’HUMANITE

– Au secours ! Je me noie !

La vague de mazout enflammé roule sur la mer, se dirige droit sur moi. Il me reste un choix simple : mourir grillé ou noyé. Le rouleau de braises fonce en avant. Je lève les bras pour me protéger.

– Au secours !

Une fois encore, je m’éveille en hurlant. Une fois encore, mes souvenirs prennent feu dans ma tête.

Je m’efforce de laisser passer l’orage en contrôlant ma respiration.

De profondes inspirations laissent mon cœur retrouver son rythme de vivant. Non, je ne suis plus bouclé dans la cale du Cap Arcona. Cette fois, ce ne sont pas les obus balancés par les chasseurs de Sa Majesté britannique, ni la tempête ardente qui balaie la Baltique, mes empêcheurs de dormir en rond. Mes voisins, aux sphincters en délire, ne me prennent plus pour cible. Eux aussi m’ont oublié.

Aujourd’hui, ce n’est que la pluie qui sonne le réveil. Le crépitement de l’eau sur le Nissen* m’a tiré de mon cauchemar. A croire que ce chien ne peut plus se passer de moi. Chaque aube, il revient faire un tour dans ma tête pour s’assurer que je n’ai rien oublié. Nuit après nuit, il est là, immuable, dans le paquet de violences qui se bousculent dans mon cerveau.

En Allemand de l’an 1945, je sais ce que la force en liberté peut faire lorsqu’elle élimine le frein de la raison. Oui, je sais même, depuis peu, ce que donne le mariage du feu et des vagues qui s’abattent sur des naufragés. J’ai eu le privilège de barboter dans les eaux froides de la baie de Lübeck, le 3 mai 1945, lorsque la raf, oui, la raf, pas la Luftwaffe, a envoyé par le fond les milliers de déportés entassés dans les navires-cages des ss.

La panique a fait entendre sa voix. Un cri sans fin, un gigantesque râle d’animal égorgé, surgi de la cale du Cap Arcona, monte vers les écoutilles cadenassées. Un hurlement fou s’est abattu sur les hommes entassés dans le fond du navire avec, en contrepoint, la rafale de sons ternes qui cognent sur la coque du bateau. Plus aucun moyen d’expression n’existe soudain en dehors de cette accumulation sonore : un vacarme de marteau-pilon déclenché par des objets inconnus jouant du tam-tam sur le métal de la nef dans un bruit de crécelle.

Je n’existe plus.

Je ne suis plus que ce spasme qui sort de ma gorge dans la cascade des tonnerres qui m’enveloppent tout entier. Le bateau, les prisonniers qu’il transporte, les gardes sont devenus fracas, résonances, échos ; des vibrations qui ne s’arrêtent plus, se heurtent, rebondissent sur les carcasses et transforment en tambourins humains les milliers de zombies embarqués de force sur le Cap Arcona. Avec parfois, en brefs intermèdes, une rafale de mitraillette qui ajoute un nouveau signe de ponctuation à la peur. Sans doute un garde débordé.

Je n’existe plus. Bert Waldeck n’est plus un individu mais une parcelle de cette gigantesque terreur qui ravage les hommes. Ce n’est pas ma peau qui tremble en solo mais tout mon squelette, mes muscles, mes nerfs. Les squelettes, les muscles et les nerfs de mes compagnons ne forment plus que ce silence de deuil hurlé sans musique. D’instinct, je prends la position fœtale, geste inutile pour assurer ma sauvegarde. Geste oublié de petit enfant, mouvement d’impuissance qui revient sans contrôle.

Un paquet de merde m’arrive en plein visage. Encore un crétin qui a renversé une des tinettes installées, par les gardes, dans les tripes du navire. C’est une gifle chaude, gluante, avec cette odeur indélébile qui s’incruste en moi, cette horreur métabolisée par toute ma carcasse.

Bert Waldeck n’existe plus. Je ne suis plus que ce paquet de matières fécales nageant dans l’eau glacée. Une des tôles du paquebot a sans doute cédé et je reçois, maintenant, les vagues dans le dos. Une main gigantesque me soulève, me tire, me jette. Je crie, prie, insulte, balance mes poings au hasard. Je nage. Balancé par une fronde maniée par un colosse invisible, je suis sorti des soutes de ma prison. Je barbote dans la Baltique, nouveau liquide amniotique qui me relance dans la vie.

Homme libre, toujours tu chériras la mer !

C’est un poète français qui a écrit cette énormité. Un petit reste de mes études lorsque j’étais encore un être humain, un ignorant qui ne savait pas ce que devient cet incommensurable chaudron de flotte salée lorsqu’il porte à ébullition des carcasses humaines. Curieuse soupe ! Tout se désintègre, tout. Même l’air ambiant n’est plus que la détonation géante de centaines de tonnerres qui se rencontrent, se heurtent, se tuent dans un souffle de brasier vaste comme le désespoir, avec, autour de vous, cent, mille morceaux de chair humaine s’essayant à

un crawl mortel. Vous l’aimez comment, votre prochain ? A point ? Saignant ? Bleu ? Vous n’avez même plus l’embarras du choix. La mort en libre-service se charge de l’essentiel. Mangez ! La guerre s’occupera du reste.

Les vagues de flammes, le ressac, les soubresauts des flots soulevés par les explosions, le pointillé mortel tracé sur l’eau par les tirs des chasseurs anglais après une amorce de piqué, et les mêmes avions en ressource pour retrouver de l’altitude me saluent chaque matin. Tout se mêle, s’enchevêtre, pour former une image inédite de la disparition pour l’ancien interné que je suis, pur produit aryen des camps de mon ex-Führer. Oui, je ne suis qu’un interné. Un prisonnier heureux puisque non juif. C’est chez moi, chez moi, que tout s’est passé. Je n’ai pas eu, comme les Français, les Italiens, les Espagnols et autres, l’avantage de visiter l’Europe en wagons plombés avant d’arriver devant ma mort. En dehors des triomphes militaires, la grande majorité des Allemands ont crevé chez eux. Encore un privilège de la race. En attendant, je flotte…

La Baltique en feu… A croire que l’eau est devenue pétrole ou essence.

C’est un tourbillon affamé. Sa langue torride de tamanoir dévore tout ce qu’elle trouve sur son passage, ce n’est plus qu’un typhon drapé dans une fureur irrésistible. Dans un ballet dont la mort est le chorégraphe, il pivote sur lui-même, derviche tourneur en folie qui enfle, gonfle et entraîne les débris qui couvrent les flots, hommes, planches, panneaux divers. Tout flambe. L’ouragan se transforme en pieuvre. Ses centaines de tentacules devenus des pièges, impossibles à éviter, s’emparent de tout ce qui passe à proximité, le happent, le hachent, l’avalent.

Je nage. Du moins, j’essaye. Un homme, deux, cinquante, dansent autour de moi, engloutis dans cette valse liquide jamais vue. Les cris sont devenus muets. Les rescapés du naufrage hurlent. C’est certain, ces bouches déployées, ces rictus des faces ne peuvent être que des hurlements. Inaudibles. Les doigts incandescents happent un corps, une tête, un bras, les avalent. Le rideau tombe. Provisoirement. Un nouveau vol de la raf se pointe. Nouveaux tirs. Nouveaux impacts. Nouvelles fumées. Les obus, tirés par les canons des chasseurs, font des pointes sur la crête des flots, enlacent un crâne. La mort gémit, la vie n’est plus qu’un chuchotement en morse orchestré par les heurts du métal sur la chair humaine. Des traits rouges soulignent et ponctuent la danse macabre des zincs anglais.

Les clercs présentent l’enfer comme un océan ardent. Faux, l’enfer religieux n’existe pas. Jamais un prêtre n’a rencontré ce maelström balayant les navires qui s’enfoncent avec leurs cargaisons de bagnards. La mort au ralenti. La mort à toute vitesse. Vingt-quatre images/secondes, cent vingt, cent cinquante ? Cette salope décide seule de son rythme.

Sur l’horizon, cul en l’air, ses hélices brassant le vide, le plus petit des trois vaisseaux attaqués par les Anglais disparaît à son tour.

Je surnage, m’accroche aux épaves qui passent à ma portée. Ma frousse enfle encore, je crois que je n’ai plus conscience de ce qui se passe réellement autour de moi, plus rien ne compte, seulement mon instinct de survie. Mes sens potentialisent toutes mes perceptions de la mer en feu, garnie de poupées flottantes, jusqu’aux sons stridents et sourds qui tonnent à mes oreilles. Jamais mon odorat n’oubliera cette puanteur de chair brûlée mêlée à l’odeur du mazout et à ce bouquet de relents impossibles à identifier. Je bois la tasse. Le goût du sang se mêle à l’amertume du mazout saupoudré de sel. Seule la mort est capable d’un assaisonnement pareil.

Quelque chose de chaud me saisit par la taille. Je dégage le bras qui m’enlace, celui d’un corps au crâne rasé qui barbote près de moi. Sa tête s’enfonce, il avale de l’eau, refait surface, crache, tousse, s’étouffe. Il revient à la charge, m’empoigne. Nous allons couler tous les deux. Je saisis le morceau de bois qui flotte près de moi. Je frappe, frappe, frappe. L’eau devient rouge autour de moi. Je suis seul de nouveau. Pas longtemps. Une autre marionnette, vêtue du même pyjama des camps, essaye de me harponner. Même motif, même punition. Son regard ne s’efface plus de ma mémoire. Je me dis, pour me consoler, qu’il ne reflétait que ma propre image, celle d’un pantin de chair ne vivant plus que par réflexes.

Comment ai-je atteint le rivage ? Dieu seul le sait. Mais il y a trop longtemps qu’il est aux abonnés absents pour que je m’inquiète de son opinion.

Je ne me souviens que d’une chose, le tremblement de ma carcasse, cette vibration impossible à bloquer, ce claquement de dents, musique macabre, cet instrument à la percussion incontrôlable. Revient le nuage de fumée arrivé du large. Il m’enveloppe, me câline, m’oblige à cracher mes poumons dans une toux incoercible. J’émerge de la brume dans une démarche chancelante, coupée de chutes, sur la rive jonchée de débris de bois, de métal et de corps sans vie.

Dernier éclair, la barque attachée dans un hangar donnant sur un petit estuaire. Je me suis hissé à bord. Mon évanouissement, dû à mon épuisement, m’a sans doute sauvé la vie. Me voyant immobile, les ss, en patrouille dans la baie, m’ont certainement cru mort. Cinq jours avant la fin de la guerre, personne ne comptait plus les humains sans vie en Allemagne. Et les gentlemen aux runes mortelles avaient autre chose à faire que de chiffrer les pertes des navires coulés dans la baie de Lübeck, la plupart des superhommes du iiie Reich restaient pressés de trouver un vêtement civil pour se protéger de ce qui les attendait si les Yvan, qui déboulaient de l’est, mettaient la main sur eux.

Je secoue la tête, geste automatique du réveil pour effacer ce que j’ai vécu. Je dois oublier hier pour vivre aujourd’hui. Oublier ? Ça et le reste ? J’irai demander une pommade contre l’oubli dans une pharmacie, s’il en existe encore une intacte dans l’Allemagne de 1945.

La couverture rabattue sur mon crâne dénudé, j’essaye de me rendormir dans ce bâtiment à demi détruit par les combats de l’an passé.

Les ruines ont été déblayées et la partie valide de la bâtisse est comble.

L’utilisation des baraques de l’armée américaine a été une nécessité vitale pour abriter une partie des réfugiés en route vers on ne sait où, cherchant on ne sait quoi, attitude banale de tous ceux qui obéissaient sans réfléchir quand leur univers s’écroulait. Comportement standard de tous les enrégimentés, des paumés, de tous les Petit Poucet sans cailloux, isolés du reste des hommes, sans slogans, sans cris-rythmes, lorsque, sans préavis, les chefs qui ordonnaient, fussent-ils des tueurs, disparaissaient. L’univers devient si vaste que les guignols à l’abandon ne savent plus où se diriger. Dieu, les guides, les führers, les caudillos et autres tortionnaires n’ont pas été inventés pour les chiens.

-100x150.jpg)