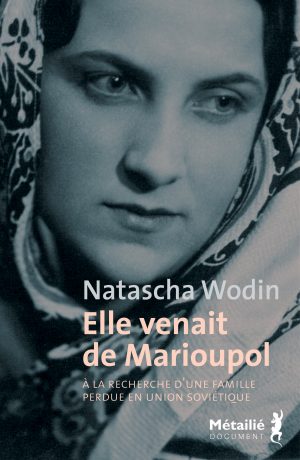

À la recherche d’une famille perdue en Union soviétique

À l’ouverture des archives de l’Union soviétique, Natascha Wodin, obsédée par le souvenir de sa mère qui s’est suicidée à 40 ans, entame des recherches pour reconstituer son histoire. Déportée d’Ukraine au cours de la Seconde Guerre mondiale, sa mère a été envoyée dans un camp de travail en Allemagne, pays où ses parents ont ensuite été contraints de rester sous peine d’être traités comme des collaborateurs du nazisme s’ils étaient retournés dans leur pays d’origine, sort rencontré par plus de 20 millions de personnes – non juives – exploitées comme esclaves par l’industrie et l’agriculture allemandes.

Le récit suit le rythme des recherches de l’auteur et leurs difficultés. Il y a les fausses pistes, la lenteur administrative des services concernés en Ukraine et en Russie, les témoins disparus ou survivants, ceux qui ne savent pas mais sont prêts à inventer… L’auteur finit par reconstituer non seulement l’histoire de sa mère, mais aussi celle d’une famille entière sur tout un siècle. Les événements historiques sont présents, mais, dit-elle : « Je ne les raconte que s’ils avaient un rôle dans le destin de ma mère. Pour moi la littérature se trouve surtout dans les béances du destin, ces béances renferment le secret qui est à la fois l’objet de mon écriture et ce qui me fascine en elle. Le secret est la terre nourricière de la littérature. »

« Ce livre est comme une miniature qui montre les fractures catastrophiques du xxe siècle, mais avec une puissante force existentielle. » Die Zeit

PRIX DE LA FOIRE DU LIVRE DE LEIPZIG 2017 – PRIX ALFRED DÖBLIN 2015

-

« Inestimable trésor, ultime pièce du puzzle familial, ces cahiers racontent, de l'intérieur, un siècle chaotique où s'enchevêtrent le quotidien d'une bourgeoisie polyglotte à Marioupol, la révolution bolchevique, l'Holodomor, le goulag et les déportations de l'Allemagne nazie. Sidérant. »Aurélie CartonLa Chronique d'Amnesty International

-

"Un livre à lire sans attendre dans cette période difficile pour relativiser et canaliser nos émotions."Site Encres vagabondes

-

"Un récit aussi captivant que bouleversant."Valérie ZerguineFemme actuelle senior

-

Ecouter le podcast de l'émission iciRonan ManuelRadio Rennes

-

Ecouter le podcast de l'émission ici (à partir de 42:06)Radio Judaïca Strasbourg - Passé-présent

-

"Ce récit prenant est une machine à remonter le temps dans l’histoire européenne, un voyage à travers des pays qui ont disparu, et des frontières qui ont changé."Adélaïde RobaultCa m'intéresse santé

-

"Un morceau d’histoire bouleversant."Frédérique FanchetteLibération

Si j’ai tapé le nom de ma mère dans le moteur de recherche de l’internet russe, c’était un peu par jeu. Au fil des décennies, j’avais essayé à maintes reprises de retrouver sa trace, j’avais écrit à la Croix-Rouge et à d’autres services d’investigation, à des archives et à des instituts de recherche compétents, à des personnes en Ukraine et à Moscou qui m’étaient complètement étrangères, j’avais consulté des listes de victimes et des fichiers jaunis, mais je n’avais jamais réussi à trouver la moindre trace, une preuve aussi vague soit-elle de sa vie en Ukraine, de son existence avant ma naissance.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, à l’âge de vingt-trois ans, elle avait été déportée avec mon père pour du travail forcé, de Marioupol en Allemagne, et je savais seulement que tous deux travaillaient dans une usine d’armement du groupe Flick à Leipzig. Onze ans après la fin de la guerre, ma mère avait mis fin à ses jours dans une petite ville ouest-allemande, non loin d’un lotissement pour étrangers apatrides, comme on appelait alors les anciens travailleurs forcés. À part ma sœur et moi, il n’y avait probablement pas une seule personne au monde qui la connaissait encore. Et même nous, ma sœur et moi, nous ne l’avions pas vraiment connue. Nous étions des enfants, ma sœur venait d’avoir quatre ans, j’en avais dix, quand un jour d’octobre 1956 elle avait quitté sans un mot l’appartement et n’était jamais revenue. Dans mon souvenir, elle n’était plus qu’une ombre, une sensation plutôt qu’un souvenir.

J’avais abandonné depuis longtemps mes recherches. Elle était née il y avait plus de quatre-vingt-dix ans et n’en avait vécu que trente-six, et pas des années quelconques : elle avait vécu pendant la guerre civile, les purges et les famines en Union soviétique, les années de la Seconde Guerre mondiale et du national-socialisme. Elle avait été broyée par deux dictatures, celle de Staline en Ukraine d’abord, puis celle de Hitler en Allemagne. Il était illusoire de vouloir retrouver, des décennies plus tard, dans l’océan des victimes oubliées, la trace d’une jeune femme dont je ne connaissais pas grand-chose de plus que le nom.

Quand j’ai entré ce nom dans l’internet russe par une nuit d’été de 2013, le moteur de recherche m’a livré immédiatement un résultat. Ma stupéfaction n’a duré que quelques secondes. Ma prospection avait toujours été compliquée par le fait que le nom de ma mère était un nom ukrainien très commun, il y avait des centaines, probablement des milliers d’Ukrainiennes qui s’appelaient comme elle. Certes, la personne indiquée sur l’écran portait aussi le nom du père de ma mère, c’était aussi une Evguénia Iakovlevna Ivachtchenko, mais Iakov, le nom du père de ma mère, était lui aussi tellement répandu que ma découverte ne signifiait rien. J’ai ouvert le lien et j’ai lu : Ivachtchenko, Evguénia Iakovlevna, née en 1920, à Marioupol. J’ai fixé le résultat sur l’écran, il m’a fixé en retour. Je savais peu de choses de ma mère, mais je savais qu’elle était née en 1920 à Marioupol. Était-ce possible que dans une petite ville comme Marioupol à l’époque, deux filles soient venues au monde la même année avec les mêmes prénoms et noms, avec des pères qui s’appelaient tous deux Iakov ?

Le russe avait beau être ma langue maternelle, que je n’avais jamais complètement perdue au cours de ma vie et que je pratiquais presque tous les jours depuis mon déménagement à Berlin après la réunification, je ne savais pas si je lisais vraiment le nom de ma mère sur l’écran ou si ce nom surgissait devant moi comme un

mirage dans ce désert que formait pour moi l’internet russe. On y parlait un russe que je ressentais presque comme une langue étrangère, une novlangue qui se modifiait à toute vitesse, produisant constamment un nouveau vocabulaire, mélangée quotidiennement à de nouveaux américanismes, dont les origines étaient souvent à peine reconnaissables après la transcription en cyrillique. Sur mon écran, le site qui me regardait à présent avait lui aussi un nom anglais, il s’appelait “Azov’s Greeks”. Je savais que Marioupol était situé sur la mer d’Azov, mais d’où venaient tout à coup les Grecs d’Azov ? Jamais auparavant je n’avais entendu parler d’un rapport quelconque entre l’Ukraine et la Grèce. Si j’avais été anglaise, j’aurais pu dire avec beaucoup de pertinence : It’s all Greek to me.

À cette époque, je ne savais à peu près rien de Marioupol. En cherchant ma mère, je n’avais jamais eu l’idée de me renseigner sur la ville dont elle était originaire. Marioupol, qui pendant quarante ans s’était appelé Jdanov et n’avait retrouvé son ancien nom qu’après l’effondrement de l’Union soviétique, restait pour moi un lieu intérieur que je n’exposais jamais à la lumière de la réalité. Depuis toujours, j’étais à l’aise avec des approximations, avec mes propres images et représentations du monde. La réalité extérieure menaçait cette maison intérieure et c’est pourquoi je l’évitais autant que possible.

Mon image originelle de Marioupol était marquée par le fait que, dans mon enfance, personne ne faisait la distinction entre les différents États de l’Union soviétique, tous les habitants de leurs quinze républiques étaient considérés comme des Russes. Bien que la Russie ait émergé au Moyen Âge de l’Ukraine, de Kiev la russe, qu’on appelait le berceau de la Russie, la mère de toutes les villes russes, mes parents eux aussi parlaient de l’Ukraine comme si elle faisait partie de la Russie – le plus grand pays du monde, disait mon père, un vaste empire qui s’étend de l’Alaska à la Pologne et occupe un sixième de la surface de la terre. L’Allemagne en comparaison n’était qu’une petite tache sur la carte.

La langue ukrainienne pour moi était le russe, et quand j’imaginais ma mère dans son ancienne vie à Marioupol, je la voyais toujours dans la neige russe. Elle marchait dans son manteau gris démodé, avec son col et ses revers de velours, le seul manteau que j’avais jamais vu sur elle, à travers des rues sombres et glacées, dans une sorte d’espace incommensurable, fouetté depuis des siècles par une tempête de neige. La neige sibérienne qui couvrait toute la Russie et Marioupol aussi, l’empire inquiétant du froid éternel où régnaient les communistes.

Mon idée enfantine de la ville natale de ma mère a survécu des décennies dans ma chambre noire intérieure. Alors même que je savais depuis longtemps que la Russie et l’Ukraine étaient deux pays différents et que l’Ukraine n’avait absolument rien à voir avec la Sibérie, mon Marioupol restait intact – bien que je ne sois même pas sûre que ma mère vienne vraiment de cette ville ou si je lui avais attribué Marioupol parce que le nom me plaisait tant. Parfois, je me demandais même s’il y avait une ville nommée ainsi ou si c’était une de mes inventions, comme tant d’autres choses qui avaient trait à mes origines.

Un jour, alors qu’en feuilletant le journal je tombais sur le supplément sportif et que je voulais déjà continuer, mon regard s’est arrêté sur le mot Marioupol. J’ai lu qu’une équipe de football allemande s’était rendue en Ukraine pour jouer contre Illichivets Marioupol. Le simple fait que la ville avait une équipe de foot a eu un effet si dégrisant que mon Marioupol intérieur a commencé à se décomposer comme un champignon pourri. Rien au monde ne m’intéressait moins que le football, mais c’est grâce à lui que je me suis heurtée pour la première fois au Marioupol réel. J’ai appris que c’était une ville au climat remarquablement doux, une ville portuaire sur la mer d’Azov, la mer la plus plate et la plus chaude du monde. Il était question de longues et larges plages de sable, de vignobles et de champs de tournesols infinis. Les footballeurs allemands souffraient des températures estivales qui approchaient les quarante degrés. La réalité m’a paru beaucoup plus irréelle que l’idée que j’en avais. Pour la première fois depuis sa mort, ma mère devenait une personne extérieure à moi. Plutôt que dans la neige, je la voyais soudain marcher dans une rue de Marioupol, vêtue d’une robe d’été légère et lumineuse, les bras et les jambes nus, les pieds dans des sandales. Une jeune fille qui n’avait pas grandi dans l’endroit le plus froid et le plus sombre du monde mais près de la Crimée, au bord d’une mer chaude du Sud, sous un ciel peut-être semblable à celui de l’Adriatique italienne. Rien ne me semblait plus inconciliable que ma mère et le Sud, ma mère et le soleil et la mer. J’ai dû transférer toutes mes idées de sa vie dans une température différente, sous un climat différent. L’inconnu ancien s’était transformé en un inconnu nouveau.

Une image réelle de Marioupol l’hiver, à l’époque où ma mère y vivait, m’a été fournie des années plus tard par une nouvelle russe dont j’ai oublié le titre :

De la neige mouillée est tombée derrière la fenêtre de l’hôtel Palmyra. Des centaines de pas plus loin, la mer, dont je n’ose pas dire qu’elle mugissait. Elle gargouillait, elle râlait, la mer plate, insignifiante, ennuyeuse. Pressée contre l’eau, la petite ville de Marioupol qui n’avait l’air de rien, avec son église polonaise et sa synagogue juive. Avec son port puant, ses hangars de stockage, avec la tente trouée d’un cirque ambulant sur la plage, avec ses tavernes grecques et sa lanterne faible et solitaire à l’entrée de l’hôtel mentionné.

J’ai eu l’impression qu’un message intime sur ma mère m’était adressé. Elle avait vu tout cela de ses propres yeux. Sans doute était-elle passée près de l’hôtel Palmyra, peut-être dans son manteau gris, peut-être dans la même neige mouillée, en respirant la puanteur du port.

Sur la page Internet où je me trouvais à présent, j’ai appris de nouvelles choses étonnantes sur Marioupol. À l’époque où ma mère y était née, la ville était encore très imprégnée de culture grecque. Au XVIIIe siècle, la Grande Catherine l’avait offerte aux Grecs chrétiens de l’ancien khanat de Crimée. Ce n’est qu’au milieu du XIXe siècle que d’autres ethnies avaient eu à nouveau l’autorisation de s’installer dans l’ancienne Marioypoli. Aujourd’hui encore, une minorité grecque vit dans la ville, et le nom de ma mère, pour une raison quelconque, m’avait conduite à un forum pour les Ukrainiens d’origine grecque. Il me venait un soupçon vague. Je n’avais qu’un souvenir très mince, à peine encore lisible, de ce que ma mère m’avait raconté sur sa vie en Ukraine, mais je me souvenais que sa mère était italienne. Bien sûr, après tout ce temps, je ne savais plus si c’était vraiment un souvenir ou un dépôt aléatoire dans mon cerveau. Peut-être, et c’est ce qui me semblait le plus vraisemblable, m’étais-je imaginé, enfant, une grand-mère italienne pour la tisser à mes mensonges et mes aventures, peut-être que la grandmère italienne était née du désir, ardent autrefois, de sortir de ma peau russo-ukrainienne, d’être autre chose que ce que j’étais. À présent, je me demandais si mes souvenirs n’étaient faux que dans la mesure où la mère de ma mère n’était pas italienne mais grecque. N’étaitce pas évident au vu de ce que j’apprenais maintenant, et seulement maintenant, sur Marioupol ? La Grecque dans ma mémoire s’était-elle imperceptiblement transformée, au cours du temps, en Italienne, peut-être parce que l’Italie, au temps de ma jeunesse déjà, était devenue un lieu de nostalgie ?

Il me semblait que j’entrais dans une nouvelle obscurité de mes origines, comme si je m’enracinais soudain dans un sol plus étranger encore, définitivement inconnaissable.

Je fixais le nom de ma mère sur l’écran et j’avais le sentiment que l’identité provisoire que je m’étais bricolée au cours de ma vie crevait comme une bulle de savon. Pendant un moment, tout s’est décomposé autour de moi. Je me rassurais en pensant que les racines grecques de cette Evguénia Iakovlevna Ivachtchenko que je venais de trouver n’avaient d’importance pour moi que dans la mesure où elles prouvaient que cette femme ne pouvait pas être ma mère. Jamais, j’en étais sûre, je n’avais entendu ma mère prononcer le mot greki, dans notre monde de baraquements misérable et clos sur lui-même, le mot serait resté suspendu comme une chose exotique et exceptionnelle – bien que je puisse difficilement croire que ma mère n’ait jamais évoqué le passé grec de sa ville natale, après tout les informations historiques du forum m’apprenaient que la culture grecque était encore très présente à Marioupol quand elle y vivait.

Je n’en attendais rien, trop souvent mes investigations n’avaient pas abouti, mais comme “Azov’s Greeks” offrait aussi une plateforme de recherche de parents, j’ai quand même décidé de laisser un message. Pour pouvoir écrire quelque chose, je devais d’abord m’inscrire. Je n’avais jamais fait cela sur un site russe auparavant, il me semblait peu probable que je puisse surmonter cet obstacle technique, mais à ma grande surprise, tout s’est passé très simplement, beaucoup plus simplement que sur les sites allemands. Au bout d’une minute seulement, l’accès était activé.

Je ne pouvais pas écrire beaucoup plus dans la fenêtre de requête que le nom de ma mère et sa ville natale. Le nom de son père, Iakovlevna, indiquait que son père s’appelait Iakov, mais je ne savais plus le nom de jeune fille de sa mère. Ele avait eu un frère et une sœur, mais je ne connaissais pas leurs noms non plus. Je possédais un certificat de mariage ukrainien qui montrait que ma mère avait épousé mon père en juillet 1943 dans Marioupol occupé par les troupes allemandes. Sur une carte de travail délivrée par l’office du travail de Leipzig, il était écrit qu’elle avait été déportée avec mon père en Allemagne en 1944. C’est tout ce que j’avais sur elle.

Et la question était de savoir qui je cherchais en vérité. Il était pour ainsi dire exclu que son frère et sa sœur soient encore en vie, à moins d’avoir atteint un âge biblique. Même leurs enfants, s’ils en avaient eu, mes cousines et cousins potentiels, devaient avoir un âge avancé, comme moi. Il était très peu probable qu’ils aient connu ma mère et il était douteux qu’ils soient au courant de son existence ou que quelqu’un leur ait parlé d’elle. Autrefois, et même des décennies après, il était dangereux d’être le parent de quelqu’un comme ma mère, qui s’était peut-être laissé volontairement déporter en Allemagne ou qui du moins n’avait pas réussi à échapper au travail forcé pour l’ennemi, par un suicide s’il le fallait, comme Staline l’avait exigé des vrais patriotes. À l’époque, on ne parlait pas à ses enfants de tels parents qui étaient considérés comme des traîtres à la patrie, on ne voulait pas les mettre en danger.

Autrefois, mes doigts devaient s’habituer à taper des textes russes sur un clavier en cyrillique et à chercher péniblement les caractères. À présent, grâce à un merveilleux logiciel, je pouvais taper les textes sur le clavier latin habituel et le logiciel convertissait automatiquement les caractères latins en cyrillique. Certes, je doutais de pouvoir transférer mon message tapé dans le programme de translittération sur le site russe, le chemin me semblait trop long, mais après les quelques clics de souris habituels, il a bondi pour de bon sur la page de “Azov’s Greeks”. J’ai ajouté mon adresse courriel sous le texte et je l’ai envoyé, sans savoir où il atterrirait. Peut-être dans un lieu mort quelconque, dans un néant électronique où personne ne découvrirait ma bouteille à la mer.

Depuis quelques semaines, j’avais pris mes quartiers de travail dans le Mecklembourg. Je partageais le petit appartement sur le lac Schaal avec une amie, nous l’occupions en alternance. Cette année, presque tout l’été sur le lac était pour moi. Gilla était comédienne, elle était plongée jusqu’au cou dans un projet théâtral quelque part à l’étranger et ne reviendrait qu’en septembre. Je venais de terminer un livre et je paressais. Je ne me souvenais pas d’une époque où j’avais fait cela plus d’une demi-journée. Mes matériaux faisaient impitoyablement la queue et ne m’autorisaient aucun répit, me rappelant de plus en plus à mon temps de vie limité. Normalement, dès que j’avais terminé un livre, j’en commençais un nouveau dès le lendemain, je ne tenais pas plus longtemps sans l’écriture, sans la lutte avec les mots. C’est ainsi que s’était écoulée la plus grande partie de ma vie, et je l’avais à peine remarqué. À présent, je n’avais plus qu’une envie : rester assise sur le balcon, sentir le léger mouvement de l’air sur ma peau, et regarder le lac d’un bleu estival. Vers le soir, quand la chaleur avait diminué, je marchais avec mes bâtons de marche nordique le long de l’eau où, dans les zones humides isolées, d’énormes nuages de moustiques affamés se jetaient sur moi. Sur le chemin du retour, j’achetais mon dîner chez le pêcheur où on trouvait des corégones blancs frais et des ombles du lac.

La frontière interallemande traversait autrefois le lac Schaal. Une partie du lac appartenait au Mecklembourg, l’autre au Schleswig-Holstein. Quelques kilomètres plus loin, on passait près d’un panneau où était écrit : L’Allemagne et l’Europe étaient divisées ici jusqu’au 18 novembre 1989, 16h. Dans l’ancienne zone frontalière fermée, du côté est, la flore et la faune avaient eu plus de quarante ans pour développer leur vie propre, presque aucunement perturbée par l’espèce humaine qui n’existait ici que sous la forme de soldats frontaliers. Après la chute du mur, le paysage sauvage avait été déclaré réserve naturelle et ajouté à la liste internationale des réserves de biosphère de l’UNESCO : une contrée sauvage administrée, où s’était installée entre-temps l’élite bio de Hambourg. Pour les citadins écologistes qui s’y installaient ou venaient le week-end dans leurs appartements de vacances, des magasins bio avaient ouvert, des restaurants bio, des marchés bio réguliers étaient organisés, pour 50 euros on pouvait acquérir une action pour la protection des grues, on trouvait sur place un centre d’avenir homme-nature. La plupart du temps, on ne croisait les anciens habitants est-allemands que dans les supermarchés Penny ou Lidl, ils étaient devenus des étrangers, des rôdeurs dans leur propre monde où ils habitaient maintenant des maisons est-allemandes rénovées.

Par la grande fenêtre panoramique de mon appartement, je ne voyais que le lac. Toute la journée, je me sentais un peu ivre à force de regarder l’eau bleue qui me semblait sans fond, d’une profondeur infinie et fraîche, dans laquelle on ne cesserait jamais de s’enfoncer et de boire. Au loin les rires et les cris des enfants qui s’ébattaient dans l’eau. Les vacances scolaires, les sons et les odeurs, toute la splendeur d’un été d’enfance que l’on croyait sans fin. Heureusement, les bateaux à moteur étaient interdits, le lac était la propriété de nombreux oiseaux aquatiques qui vivaient là, de temps en temps on voyait seulement passer une barque solitaire ou un bateau avec une petite voile blanche. Les hirondelles volaient par centaines à travers les airs, parfois si bas qu’elles m’effleuraient presque du bout de leurs ailes, tandis que je m’asseyais avec un livre sur le balcon et lisais ou regardais l’eau, à la surface de laquelle dansaient d’innombrables miroirs qui se jetaient l’un à l’autre des reflets argentés. Des oies sauvages traçaient dans le ciel des figures géométriques, des martinets se pourchassaient, exécutant dans les airs des jeux sauvages et étranges. Au crépuscule, le concert des oiseaux marins commençait, les canards bavardaient, les cygnes chantaient, les grues sonnaient de la trompette et, venant des champs où elles trouvaient leur nourriture, se réunissaient pour la nuit sur le lac. Un aigle de mer surgissait parfois, il flottait au-dessus des eaux, immobile, ses ailes puissantes déployées, la majesté du lac, la terreur des poissons et des autres animaux. Une fois, m’avait-on raconté, on avait pu observer de la rive un aigle de mer déchirer une grue. C’était en hiver, une des grues, qui dormaient debout dans l’eau peu profonde parce qu’elles y étaient protégées de leurs ennemis, avait eu ses pattes gelées dans le lac pendant son sommeil. Quand un aigle s’était abattu sur elle, elle n’avait pas pu fuir et avait été déchiquetée, prisonnière de la glace.

J’étais tellement amoureuse de cet été au bord du lac que je n’arrivais pas à dormir. Parfois je restais toute la nuit sur le balcon, je me baignais dans l’air rafraîchi, je regardais le rayon lumineux que la lune jetait sur l’eau sombre, et je ne me lassais pas du silence dans lequel de temps à autre un oiseau invisible, caché parmi les roseaux sombres, produisait un son doux et somnolent. Des levers de soleil comme sur ce lac, je n’en avais encore jamais vu ailleurs. Ils s’annonçaient dès trois heures du matin à l’horizon, d’abord comme un rosissement à peine perceptible du ciel au-dessus de l’eau, qui se transformait progressivement en une orgie lumineuse d’une beauté irréelle. Je m’étonnais que tout le monde soit endormi, que personne à part moi ne semble assister à ce spectacle cosmique. Le ciel brûlait de toutes ses couleurs, du vert clair à l’or, du violet au rouge flamboyant, chaque jour différent, chaque jour nouveau : des spectacles de lumière, des tableaux surréalistes que le soleil faisait surgir dans le ciel et dont je suivais la métamorphose minutieuse à partir de mon balcon, comme d’une loge quelque part dans l’univers, étourdie par les cris de panique des oiseaux aquatiques qui semblaient attendre une apocalypse, un événement sans précédent bien au-delà des perceptions humaines. Les couleurs s’épaississaient, explosaient, puis elles commençaient à s’estomper, à s’éteindre doucement, à passer progressivement dans la lumière blanche, éblouissante, qui se répandait peu à peu sur le lac. Les animaux se taisaient, le danger était écarté, une longue journée d’été commençait. Je quittais le grand vieux fauteuil que j’avais poussé sur le balcon, je me brossais les dents et je rejoignais ma chambre face à l’ouest, dont j’avais couvert les fenêtres d’une toile de store colorée pour me protéger de la lumière du jour et de la chaleur. Même pendant mon sommeil, j’entendais encore le silence et je faisais des rêves lucides et épiques. Quand je me réveillais vers midi, je sautais tout de suite du lit et je courais en chemise de nuit à la fenêtre de l’autre chambre, pour enfin revoir le lac et son éclat bleu.

Depuis ma recherche sur le site “Azov’s Greeks”, presque une semaine s’était écoulée. J’avais déjà oublié cette histoire quand j’ai reçu un courriel avec des caractères illisibles dans le champ de l’expéditeur. Je recevais souvent des courriels de correspondants russes, mais cette fois mon service de messagerie ne reconnaissait pas les lettres cyrilliques. Un certain Konstantine, avec un nom de famille grec, me demandait de lui donner plus de détails sur ma mère. On s’efforcerait alors de m’aider, mais il fallait d’abord en savoir plus sur la personne concernée.

Je n’étais jamais allée aussi loin dans ma recherche. Un homme à Marioupol était prêt et avait les moyens de m’aider, si je lui donnais plus d’indications sur ma mère. Sauf que je ne pouvais pas lui donner ces détails, car j’avais déjà dit tout ce que je savais. Pour une raison quelconque, j’ai eu honte de savoir si peu de choses sur ma mère, comme si c’était un signe d’incompétence, une marque d’infamie. Et en même temps, c’était comme si je venais d’apprendre quelque chose de nouveau sur elle. J’avais l’impression de pouvoir regarder Marioupol avec les yeux de cet étranger, un ancien voisin de ma mère qui serait passé tous les jours près de sa maison, qui me conduirait dans les rues qu’elle avait traversées, qui regarderait les maisons, les arbres, les places qu’elle avait vus autrefois, la mer d’Azov et les tavernes grecques qui existaient peut-être encore. En réalité, il ne restait plus grand-chose du Marioupol où elle avait vécu. La Wehrmacht allemande l’avait largement réduit en ruine et en cendres pendant la guerre.

J’ai remercié ce sympathique Konstantine au nom de famille grec pour son aide et j’ai transmis mes salutations à Marioupol, tandis que ma mère, ai-je pensé, après ce nouvel échec, sombrait définitivement et pour toujours dans les ténèbres.