“On vivait à Salzbourg, si cette ville qui est un décor de théâtre enseignait quelque chose, c’était que le regard risquait toujours de déraper, de s’écarter de son but. Cette ville si belle libérait complètement ses habitants de la peur de l’échec. Métamorphose blasphématoire, amour de là banqueroute, et dans ce glissement mille fois imposé de la perfection au mauvais goût la nostalgie croissait. Sur le tapis volant son désir d’horizons lointains, le fils ne supportait pas les faubourgs.”

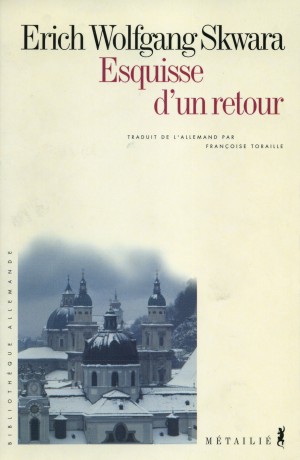

Personnage central de ce récit, la ville de Salzbourg est l’objet de l’amour désespéré et malheureux de l’auteur. Adolescent, il a échappé à son étroitesse étouffante et essayé de trouver un ailleurs (Paris, les Etats-Unis) qui soit aussi un chez-soi, une alternative à ce pays natal qu’il fuit. Il a trouvé la mise à distance de l’écriture et nous raconte les tentatives de retour, réelles ou imaginaires, qui ponctuent ce texte sans complaisance ni dans son propos ni dans son style.

-

« A suivre absolument. »Ruth ValentiniLE NOUVEL OBSERVATEUR

-

« Une écriture poétique et très délicatement cruelle. »Fabrice GabrielLES INROCKUPTIBLES

1

La simple habitude de revoir nuit après nuit la lumière du soleil ne nous prouve pas pour autant qu'il se lève le matin, disait notre professeur de mathématiques, il pourrait se faire que nous demeurions un beau jour dans l'obscurité, seule la vraisemblance s'oppose à cette idée, il se risquait sur les chemins de la logique et ne nous atteignait pas. La classe riait, tant les pensées qu'il exprimait étaient coupées du réel, les vraisemblances nous suffisaient. Il y avait des lois naturelles, des lois universelles, qui nous rassuraient tout à fait. Le fils lui non plus n'avait pas besoin de preuves, il quittait l'école, rien ne le retenait. La plupart des gens perdent leur temps rien qu'en voulant apprendre quelque chose, disait le professeur d'allemand, ils finiront quand même dans la peau de petits négociants minables. Mais le professeur d'allemand avait la réputation d'être un esprit caustique, personne ne se sentait bien en sa présence, seul le fils faisait exception et l'aimait. Quoi qu'il en soit, le professeur d'allemand est mort prématurément d'une maladie horrible; Dieu nous punit de notre vivant, dit la mère, et les bonnes actions ne sont récompensées qu'au ciel. Chacun était d'un avis différent, les phases se dressaient comme les arbres de la forêt sous lesquels cheminaient des chuchotements secrets, des pensées interdites ; le fils devait y retrouver sa route. Il y avait bien sûr les chemins balisés qu'empruntaient les foules, ce n'étaient sans doute pas les voies les plus mauvaises, mais la contradiction croissait dans le cœur du fils. Il parcourait marécage, terrain sablonneux ou envahi par les ronces et ses traces s'effaçaient derrière lui. Il se retrouva ainsi et beaucoup trop vite "absent au monde", apprit par cœur des vers, comme ils venaient, le nombre démesuré de ces phrases se précipita sur les hommes, les saisit et les anéantit, grande marée effroyable. Le professeur de mathématiques n'avait rien de commun avec ses semblables, il jouait du piano, passant chaque jour trois heures devant son instrument, toujours prêt pour le concert qu'il ne donnerait jamais, il lui arrivait même de jouer et de chanter à ses élèves des extraits d'opéras de Wagner. Alors, le professeur de mathématiques n'était plus le même, sa voix de ténor était prise d'un tremblement triomphal, mais les élèves, eux, restaient les mêmes, la métamorphose n'était pas contagieuse. La classe éclatait de rire, lors de telles prestations le silence n'était jamais parfait, le ténor terminait son air dans la souffrance, l'accompagnant d'arpèges timides, en tout cas, seuls les méchants ne savent pas de chants, disait la mère, et le professeur était bon. Il aidait le fils qui refusait de penser selon les mathématiques à survivre sur le champ de bataille des systèmes algébriques, il lui lançait des notes salvatrices et si le fils réussit son baccalauréat, c'est sans doute seulement parce que le professeur lui avait dicté réponses et solutions. Tu n'as pas besoin de la science, lui avait-il dit un jour en le croisant dans l'escalier, pourquoi devrais-je te torturer avec, tu as d'autres aptitudes, tu as de la chance que je m'en rende compte. Tu feras autre chose dans la vie.

C'était une façon claire de dire que l'école était loin d'être la vie. Mais cette vie, quelle était donc sa durée, brève ou longue? Aller chaque jour à l'école, en passant par des rues poussiéreuses et laides, c'était un effort, une contrainte assez pesants, qui aurait pu exiger en plus travail et même succès, la présence physique devait suffire. Ce cadre de vie épuisa très tôt ce fils, l'inconsciente conscience du temps le fatigua; il ne resta guère de place pour la réussite, le but à atteindre. Un fardeau, non pas pour lui-même, mais pour ceux qui poussent la préoccupation jusqu'au ridicule et se noient dans les détails qui n'ont de sens que pour les bilans. Sur le chemin de l'école, on pouvait rêver que derrière le toit de plus d'une maison, on découvrait la mer.

Le professeur de mathématiques n'était pas le seul à être musicien, la mère l'était tout autant, elle pouvait chanter à mi-voix des dimanches entiers, rien que pour elle, souvent les larmes lui venaient aux yeux, elle avait un joli brin de voix. C'étaient des airs tristes, des banalités tirées d'opérettes qui laissaient le fils indifférent. Il blessait la mère en lui ordonnant d'un ton brusque de ne pas chanter de telles âneries. Elle pleurait alors sans retenue du manque de cœur de son fils unique incapable de comprendre la sensibilité de sa mère. " On peut tomber malade de sensibilité ", disait-elle volontiers, le fils l'écoutait avec ennui, il pensait fièvre, cataplasmes. La mère aimait l'opérette, pays de ses souvenirs, tiédeur fadasse dans la parenthèse de l'entre-deux-guerres, enfance et jeunesse dans l'humilité la plus démunie, quand, à Vienne, la jeune fille parcourait à pied le chemin qui, de la Graumanngasse où vivaient les petites gens, empruntant la ceinture, la Mariahilferstrasse et le Ring, un trajet certes un peu compliqué, mais agréable, menait au théâtre de l'Urania. Elle économisait ainsi le prix du tramway pour s'offrir, à force d'accumuler les pièces jaunes, une place de cinéma ou même une entrée à l'Opéra comique. Au bout de cinq minutes, Bach l'ennuyait, toujours le même air disait la mère, disait l'Autriche tout entière. Mozart est enjoué, Schubert sentimental, on vivait au pays de la musique, on savait de quoi il retournait. Mais à quoi bon parler de cela, l'art est un passe-temps et la vie réclame le sérieux des boutiquiers et des employés. Le fils, qui vivait dans les nuages, aurait beaucoup à apprendre pour faire son chemin dans la vie, disait la mère en guise d'avertissement. Il lui faudrait avant tout avoir les pieds sur terre. On vivait à Salzbourg, si cette ville qui est un décor de théâtre enseignait quelque chose, c'était que le regard risquait toujours de déraper, de s'écarter de son but. Cette ville si belle libérait complètement ses habitants de la peur de l'échec. Métamorphose blasphématoire, amour de la banqueroute, et dans ce glissement mille fois imposé de la perfection au mauvais goût la nostalgie croissait.

Sur le tapis volant de son désir d'horizons lointains, le fils ne supportait pas les faubourgs. La chaîne des montagnes, charmante ou tragique, ne séparait que plus douloureusement du Sud, de Florence et de la Toscane, d'accomplissements tentés ou esquissés à Salzbourg qui ne parvenaient pas pour autant à se réaliser. Cela ne dépendait pas seulement des architectes, mais aussi des éléments humains de l'édifice. Les maisons des faubourgs, éléments indissociables de la scène principale, étaient inlassablement grises, brunes ou jaunes, avec des vitres sales. Les gamins des rues y traçaient de leurs doigts excitants des paroles obscènes. Les détritus tourbillonnaient sur les trottoirs, même si dans cette ville tout ce qui se voyait était chaque jour nettoyé. Pourtant rien ne brillait. Dans les arrière-cours, les femmes battaient des tapis de médiocre qualité, faisant de grands moulinets de bras comme pour administrer des corrections d'un cœur haineux. Le fils méprisait leur force physique. Il avait peine à imaginer ces femelles la nuit dans les bras de leurs maris. Mais les hommes ne pouvaient pas davantage être des amants. Son dégoût des corps des femmes était si grand qu'il décida de ne jamais toucher une fille de sa ville. Le samedi, des seaux d'eau entouraient les voitures en stationnement, c'était le moment où juges et procureurs, médecins, directeurs de banque et proviseurs de lycées lavaient leurs autos, les lustraient pour économiser les quelques schillings qu'on leur aurait réclamés à la station service. De la sorte, on gagnait en richesse et perdait en dignité. Bientôt, pour le fils, être économe signifia brader la dignité humaine. Ce concept imprécis le troublait, il vivait dans le pays qui permettait le moins de comprendre et d'éprouver ce terme. Ici tout, même la dignité humaine, devenait synonyme d'esprit de classe et de caste, il fallait s'éloigner à toutes jambes, fuir au plus vite, mais le fils était un enfant livré jusqu'à nouvel ordre sans défense à son pays natal.

Tout près de l'appartement neuf dans lequel on s'était installé peu de temps auparavant se trouvait la gare. On avait quitté la maison patricienne vieille de sept siècles où il avait passé son enfance, en plein centre-ville, la mère y avait été locataire pendant plus de trente ans, on était désormais propriétaire de l'appartement que l'on habitait. On était inscrit au cadastre, finie la période où l'on était seulement toléré, la mère soulignait la différence. Dans l'immeuble neuf vivaient quelques centaines de personnes, plus de soixante familles, dans la cave des couloirs se ramifiaient et conservèrent une trace de mystère jusqu a ce que le fils atteigne ses treize ans. On était à dix minutes de la gare, en vélo il en fallait trois. Le fils aimait la gare à sa manière, tout comme les ivrognes et les prostitués l'aimaient à leur manière eux aussi. En tout cas, ils étaient les seuls en dehors du fils à passer de longs moments sur les quais et dans les halls hideux, la gare était le territoire de cette communauté fidèle car les voyageurs passaient en toute hâte, la gare n'avait pas été créée pour eux. Parmi les ivrognes, les prostitués, le fils au milieu, des policiers faisaient leur ronde à intervalles irréguliers, en général des sans-grades avec une seule étoile au revers, mais aucune complicité ne se forgeait entre les damnés de la gare. Le fils trouvait cela injuste, il espérait un salut, au moins un sourire de connivence, il faisait le premier pas en distribuant à tout va des signes de tête. Mais les ivrognes se défiaient de lui, les prostitués lui faisaient des grimaces et les policiers l'ignoraient froidement avec l'insolence du pouvoir. Peu à peu, le fils comprit qu'il ne vivait pas au pays des salutations cordiales, mais à ce moment-là il ignorait encore tout de cette ville, patrie de la calomnie mauvaise et sournoise, de l'hypocrisie tous azimuts; il se tourna vers les trains express. On aurait dit que les voitures vertes et bleues des rapides se moquaient de la nostalgie du lointain qu'éprouvait celui qui restait, le garçon immobile qu'il était. Les trains ne s'arrêtaient jamais plus de vingt minutes à Salzbourg, gare frontalière et nœud ferroviaire. Nœud ferroviaire, évêché, ville de Mozart, enfer. Condamné à rester, le fils ressentait sa situation comme un enfer.

Le rituel des départs, le lent démarrage des lourds wagons pesant sur leurs quatre essieux le mettait à la torture. Sous les toits surplombant les quais pendaient des tiges métalliques auxquelles étaient accrochées trois lampes blanches. Lorsqu'on n'attendait pas de départ, les lumières restaient éteintes. Mais quand un départ approchait, d'abord s'allumait la première, blanche et ronde, douce, elle n'éblouissait pas, puis venaient le second et le troisième signal. Au troisième, les contrôleurs refermaient les portières des wagons, parfois des retardataires chargés de bagages couraient vers le train. Des cheminots tapaient sur les roues avec des marteaux aux longs manches et dégageaient les mâchoires des freins, les moteurs des locomotives électriques ronronnaient. Au beau milieu, derrière des vitres en verre dépoli protégées par des grillages, vacillait une lumière bleue et menaçante. Une tête de mort et deux tibias croisés ou parfois seulement deux éclairs peints attention, haute tension, danger de mort. Selon la destination du train, l'annonce était faite seulement en allemand ou dans les trois langues. Nous vous souhaitons un agréable voyage! Coup de sifflet du chef de gare, le train s'ébranlait. Aux chemins de fer, ce sont presque tous des communistes, disait le grand-père. On avait gavé le fils de la peur des communistes, comme s'ils avaient tous été des assassins d'enfants. Celui qui n'est rien et ne sait rien faire, il finit à la poste ou aux chemins de fer, disaient les Autrichiens. Mais en même temps, ils s'efforçaient d'obtenir les postes de fonctionnaires et leur sécurité. La ville de Salzbourg regorgeait de slogans dont les rimes masquaient habilement l'imbécillité et l'abjection. Le fils mettrait longtemps à déceler la bassesse et à se faire son propre jugement; celui qui sa vie durant n'y parvenait pas était considéré comme un bon citoyen. La seule chance de salut pour le fils, c'était peut-être l'esprit de contradiction.

Les locomotives entraînaient sans protester les wagons des trains rapides à travers l'Europe. Pour le fils, en ce temps-là, l'Europe c'était le monde. Des wagons bleus et rouges, chemins de fers allemands, mais l'Allemagne ne l'attirait pas, c'était un pays qu'il fallait traverser pour arriver au plus vite en France. L'autre trajet durait plus longtemps et longeait des montagnes fastidieuses, des villages fastidieux, l'ennuyeuse Suisse. CFF, Chemins de fer fédéraux suisses, des wagons d'express semblables à des trains de banlieue, rarement divisés en compartiments, comme si la Suisse voulait afficher sa sociabilité, ainsi que l'avait dit un jour le professeur d'allemand. Mais pour ce qui était de l'Allemagne, alors là, non merci transit. La SNCF, voitures vertes et brillantes d'aluminium du Mozart-Express, la douce France, que les trains roulant vers l'Ouest n'étaient pas les seuls à avoir comme but. FS, Ferrovie dello Stato, les vieux wagons pleins de douceur aux rivets gros comme le poing il fallait faire preuve d'amour et ne pas compter son temps pour atteindre Venise. Là-bas était la mer et le cœur s'ouvrait. L'Autriche haïssait l'Italie, vieille habitude que cette haine des Italiens. Ils nous ont par deux fois trahis, ils nous ont ravi le Tyrol du Sud, voilà ce que l'on pouvait entendre, et suivait l'insulte lancée sans même y penser qui les comparait à des lapins et que tout le monde comprend, mais le fils ne la prononçait jamais. Les Autrichiens les disaient tous, ces paroles infâmes, vieux et jeunes, même les professeurs, les éducateurs de la jeunesse, parlaient ainsi. Devenir adulte pour un enfant, c'est découvrir le dégoût. Certes, l'enfant ne savait que peu de choses de l'histoire récente, les programmes scolaires n'étaient pas conçus de manière à ressasser les crimes commis, les grands maugréaient que sais-tu donc, toi? Le garçon entendait dans le meilleur des cas des opinions, mais il ne les examinait pas, elles le lassaient. Il trouverait sa vie durant trop fatigant de vérifier l'exactitude d'un concept, d'un chiffre, d'ouvrir une encyclopédie, de consulter une statistique - l'approximation lui suffisait, car il pressentait que même ce qui est précis n'est qu'approximatif. C'est ainsi qu'il ne savait que par bribes comment et quand l'Italie avait trahi les Autrichiens, mais la mère était allée avec le fils à Rome et à Capri quand il avait quatorze ans, et même plus tôt, il avait alors tout juste huit ans, elle l'avait emmené à Florence et en vacances au bord de l'Adriatique. Les Autrichiens n'allaient-ils pas tous dans le pays de leurs ennemis, y profitant de leurs vacances annuelles tout en se répandant en critiques, s'abaissant pour n'être plus que de misérables mauvaises herbes en transhumance. Dès ce tout premier voyage, le fils encore petit avait en se jouant appris à nager et à faire du vélo, deux activités qu'il avait toujours refusé de pratiquer chez lui, et lors du second voyage il était tombé amoureux d'un jeune Italien prénommé Giovanni. C'était son premier amour, ils échangèrent des marques de tendresse tolérées avec bienveillance par les parents italiens, alors que sa propre mère n'osait plus guère se montrer dans le hall de l'hôtel tant elle avait honte de son fils dévoyé. A la suite de cet été au bord de la mer, des lettres enflammées se croisèrent. Le dévoyé apprit l'italien comme en transes, il sentait la trahison envers sa patrie nordique croître de manière inexorable; tout semblait y mener depuis longtemps. Et comme pesait peu en comparaison le fait que l'Italie avait trahi ces lourdauds d'Autrichiens, en temps de guerre de surcroît. Quiconque est jamais parti

vers le sud en franchissant le Brenner comprend sans mots, il sait: au-delà du Brenner, quand on va vers le sud, la lumière est méditerranéenne, ce n'est pas une terre volée à l'Autriche. Il se peut qu'un temps une contrée méridionale volée ait appartenu à l'Autriche, et même qu'elle ait été acquise de manière légitime, jadis, dans cet empire de contes de fées. L'empereur mort, la lumière change sur le Brenner. Quoi que vous puissiez dire, déclara le fils au professeur d'histoire, vae victis est une loi de l'histoire, je méprise les gémissements du perdant. Quel peuple est-ce donc, ce peuple autrichien dont les plaintes se perpétuent de génération en génération? La défaite, plus que la victoire, exige la dignité. La mère fut alors convoquée à l'école, elle en revint les yeux rouges. Elle exhorta en sanglotant le fils à aimer la patrie d'un amour reconnaissant, cette patrie dont elle prétendait qu'elle lui permettait d'être un enfant et de devenir un homme. Partout sur terre des enfants grandissaient, partout les paroles de la mère trouvaient une justification douteuse. Les traits las de cette femme portaient les stigmates de l'amour de la patrie, la poussière de l'angoisse de nuits sous les bombardements lui avait laissé sa pâleur blafarde en guise de maquillage. La fierté patriotique des mères abusées était sincère, ce qui emplissait le fils d'effroi. Ce pays, qu'avait-il fait pour les hommes qui l'habitaient? Certes, on vivait désormais dans un confort tout à fait acceptable. Mais ce confort résultait de l'oubli réussi de sa propre faute et d'une assiduité stupide dont même des bœufs auraient pu faire preuve. Les morts de la guerre mondiale, dont les noms funèbres étaient parfois prononcés, ne manquaient pas aux fils, eux qui étaient nés plus tard. La voix du sang n'existe pas, blasphémait le fils. Il n'y avait pas non plus, vacillante dans les jeunes têtes, de curiosité pour leurs ancêtres, ces non-parents défunts, aucun oiseau de mort ne croassait pour rappeler leur souvenir. Si c'était cruel, c'est simplement que la cruauté avait sa place dans un monde vieillissant qui se rajeunissait.