1943, dans un palace à Berlin. Poussés par le rationnement et les bombardements, tout ce que la ville compte de diplomates, de généraux, d’hommes d’affaires ou de héros de retour du champ de bataille se retrouvent dans ce lieu au luxe suranné, comme dans un ultime refuge. Plus personne ne croit à la victoire. Au milieu de tous ces hommes brillent Tilli, une femme facile mais désargentée, et Lisa Dorn, égérie du Führer pour qui la foule envahit encore chaque soir le théâtre.

C’est elle que va rencontrer Martin Richter, l’étudiant révolté, le téméraire opposant au régime, poursuivi par la Gestapo. Guidée par lui, elle va ouvrir les yeux sur la réalité et la barbarie du nazisme. Osera-t-elle l’aider dans sa fuite et sa folle aventure ?

Tandis que les bombes font vaciller les vieux murs, l’étau se resserre autour des protagonistes, en ce lieu où chacun règle ses comptes et s’apprête à acquitter le prix des exactions commises pendant la guerre.

Roman d’anticipation, le livre raconte avec un réalisme surprenant ce que personne en Allemagne n’aurait osé imaginer en 1943.

-

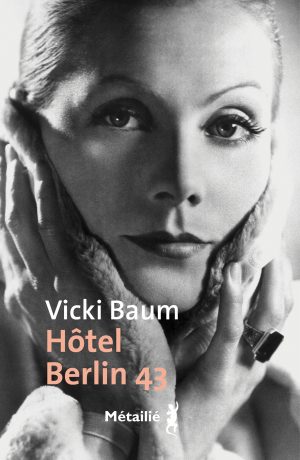

Portrait de Vicki Baum : " Vicki Baum, une Autrichienne à Hollywood. "Christine FerniotTélérama

-

« À la fois théâtral dans sa composition et dynamique par son écriture, Hôtel Berlin 43 n'a rien d'une bluette comme le Lac aux dames, écrit par Vicki Baum en 1927. II décrit un monde en décomposition, l'histoire en marche, une micro-société qui s'étripe dans un lieu confiné. Le tableau impitoyable et prémonitoire d'un pays qui explose de toutes parts. »Christine FerniotTélérama

-

« Conçu comme un huis clos, ce roman séduit par sa maîtrise et sa précision. »Mireille DescombesLe Temps (Suisse)

-

"Une rencontre improbable et romanesque dans une ambiance délétère de fin du monde..."Sandrine PoissonnierParis Normandie

-

"Digne d’un Han Fallada par son réalisme et son objectivité, ce récit révèle une incroyable clairvoyance à l’heure où tout était encore en suspens."Lyse MenanteauPage des libraires - Librairie Le Matoulu

-

"Il faut redécouvrir Vicki Baum, et Hôtel Berlin 43 offre l’occasion de la connaître au sommet de son talent."Christophe MercierLes Lettres françaises

-

"Hôtel Berlin 43 n’est pas seulement l’un des romans les plus étonnants jamais écrits sur les derniers mois du IIIe Reich, mais aussi l’un des plus visionnaires."Isabelle LortholaryRevue des Deux Mondes

-

Lire la chronique iciSite Encres vagabondes

-

"Ce roman, qui devait donner du courage à ceux qui l’ont lu en son temps, est aussi un roman original auquel l’Histoire donna raison après coup, et qui étonne aujourd’hui ceux qui croyaient connaître Vicki Baum."Jean-Luc TiessetSite En attendant Nadeau

-

Lire la chronique iciBlog Voyages au fil des pages

-

"Magistral !"Isabelle MityHistoria

-

Lire l'extrait iciSite Actualitté

Herr Schmidt essayait de caler un escabeau dans l’étroitesse de l’espace se trouvant derrière le bureau et de suspendre le tableau qui s’était décroché du mur au premier crépitement léger de la défense antiaérienne.

“C’est la troisième fois qu’il tombe en deux semaines”, dit-il en le relevant, essuyant la vitre de sa manche. C’était un portrait officiel du Führer dans toute sa gloire d’où avait été gommé le petit sourire suffisant esquissé par la bouche molle, on avait ciselé le nez ordinaire en des traits plus nobles et doté les yeux bouffis d’un feu visionnaire. Cette version du visage du Führer était devenue si populaire en Europe que les gens avaient oublié à quoi celui-ci ressemblait réellement. C’était une ruse ancienne utilisée par tous les gouvernants, de César à Napoléon.

L’ayant considéré avec un certain dégoût, Schmidt grimpa sur la petite échelle et se mit en quête d’un endroit où planter son clou. “Ce mur a tellement de trous qu’il ne supportera pas un raid aérien de plus”, marmonna-t-il. Tenant quelques clous tordus entre ses lèvres, il en redressa un de son marteau. Il était difficile de se procurer des clous neufs.

“Ils n’y arriveront pas, cette nuit ; pas avec notre magnifique défense aérienne”, dit Ahlsen, employé à la réception ; il portait l’insigne du parti et tenait ses informations des éditoriaux de Goebbels dans Das Reich. Herr Kliebert surgit de derrière sa cloison de verre pour surveiller la scène. Kliebert était très doué pour surveiller le travail des autres. Ancien maire d’une ville moyenne, il avait pris sa retraite sous la République de Weimar puis observé la montée des nazis avec une timide appréhension. Maintenant que les plus jeunes étaient tous appelés à l’armée, on l’avait extrait de sa naphtaline, ainsi que sa pesante dignité démodée à la prince Albert, et il restait à présent collé derrière le bureau de l’hôtel, employé inefficace à la réception. Il y avait des vieux messieurs qui essaimaient dans tout l’hôtel ; malades, invalides, inaptes à la virile et noble tâche de remporter la guerre. Schmidt était le seul relativement jeune et c’était sur lui que retombaient la plupart des obligations qui auraient été attribuées à ceux qui n’étaient plus là. Mais lui aussi venait d’être convoqué pour une visite médicale. Il enfonçait sa colère à coups de marteau dans le mur.

“Du temps de mon père, c’était Bismarck qui était accroché, et quand j’étais chasseur, c’était le Kaiser. Après l’autre guerre est venue la photo de Hindenburg – et maintenant c’est Hitler. Je me demande qui sera le prochain”, grommela-t-il.

Les sirènes avaient retenti à huit heures moins sept ; la population de Berlin s’était consciencieusement pressée dans les sous-sols et les caves car les règles étaient strictes, et rester dehors, passible d’amende. À l’intérieur de l’hôtel, les clients avaient été conduits dans l’abri équipé qui s’efforçait laborieusement de ressembler à une confortable taverne, une Ratskeller[1]. Il y avait eu le lointain grondement de la défense antiaérienne et quelques détonations éparses, comme un géant qui aurait lancé sa boule dans un bowling géant ; les fenêtres avaient tremblé, le tableau était tombé et voilà. Comme lors de chaque alerte aérienne, le couloir semblait étrangement lugubre et déserté. Les lumières avaient été baissées, la radio, coupée, le téléphone restait muet. Le banc des chasseurs était vide car il était ordonné de strictement les cantonner dans l’abri du personnel, derrière la cave ; la boutique du fleuriste était fermée, sa maigre ration de fleurs ayant été vendue en début d’après-midi, et la veuve misérable du stand de journaux, paniquée, avait quitté son poste. Dans ce couloir aux somptueuses colonnes en marbre et en stuc doré se dissimulaient partout les signes du déclin. Sur l’ascenseur il y avait une pancarte “Hors service”. Certains carreaux portaient les traces du dernier raid aérien et, les fenêtres étaient provisoirement couvertes de carton. Quelques lourds rideaux de brocart étaient déchirés et, dans plusieurs fauteuils luxueux et profonds, le rembourrage ressortait car toute réparation était un sérieux problème, dans ce pays usé où le moindre fil, la moindre aiguille étaient devenus un précieux trésor. Le tapis rouge framboise avec son motif ananas était élimé et comportait d’énormes trous sur lesquels Herr Kliebert avait placé des palmiers en pot qui obstruaient désormais le passage. On avait cependant l’espoir qu’un nouveau revêtement serait alloué au sol car il était de première importance que l’hôtel reste présentable. Sous le national-socialisme celui-ci était devenu, plus qu’un hôtel pour clients de passage, une annexe semi-officielle du gouvernement, un confortable îlot à l’écart du reste du pays. C’était là que vivait l’élite hitlérienne ; des officiels séjournant la semaine à Berlin et ne rendant qu’occasionnellement visite à leur famille à la campagne, dans les propriétés anciennes qu’ils avaient acquises récemment avec leur nouvelle fortune ; des industriels évacués de leurs forteresses bombardées ; des privilégiés ayant dû renoncer à vivre dans des quartiers résidentiels devenus presque inaccessibles en raison du manque de voitures ou de taxis mais susceptibles de s’offrir un hôtel au coût exorbitant. Là, les couches supérieures du Troisième Reich pouvaient rencontrer des visiteurs étrangers importants, se mêler à eux, marchander et faire affaire ; c’était le quartier général des Quisling et autres collaborateurs, des banquiers et magnats étrangers importants ainsi que des petits agents véreux. En ces lieux les rumeurs naissaient, les rumeurs mouraient, des promesses étaient faites et rompues, les pays satellites étaient menacés et terrorisés, les pays neutres flattés et cajolés pour faire affaire avec le Reich. Cet hôtel ancien à la réputation vénérable était utilisé par les nazis comme une vitrine de leur Allemagne nouvelle ; c’était un outil de propagande essentiel et par conséquent ses caves étaient bien approvisionnées en bons vins tandis que le reste du pays devait renoncer à ses maigres rations de bière blonde. Dans ses cuisines affluaient encore régulièrement gibier, volaille et poissons tandis que des années de malnutrition avaient ôté aux gens tout instinct, excepté le besoin charognard de chasser, déterrer, chercher, voler, dénicher de la nourriture. Certes, l’hôtel et son personnel âgé désuet conservaient une raideur et une arrogance patriotiques, malgré les trous du tapis et le vent vif menaçant qui soufflait sur la ville…

– Vous savez ce qui s’est passé après le dernier raid, dit Schmidt en descendant de l’échelle. Les immeubles avaient subi de telles secousses que des portraits du Führer continuaient de tomber encore des heures après. Heil Hitler.

Herr Kliebert replongea rapidement dans son habitacle, feignant de n’avoir rien entendu. Mais Ahlsen répondit d’un ton sec :

– Si vous n’apprenez pas à fermer votre clapet, on finira par vous dénoncer et vous n’aurez que ce que vous méritez.

Schmidt suivit le regard que lançait Ahlsen en direction d’une silhouette trapue, vêtue d’un costume bleu cintré, assise près d’une colonne de marbre et de la porte tournante. L’homme était en train de lire un journal et de siroter d’un air absent une bière blonde ; installation immobile dans le couloir de l’hôtel, manifestation relativement anodine du monstre à mille têtes qu’on appelait Gestapo.

– Lui ? dit Schmidt. Mais c’est celui qui me raconte les histoires les plus drôles qui circulent sous le manteau. Prost, Heinrich !

– Prost ! dit Heinrich.

Schmidt prit l’escabeau et s’arrêta pour se lancer dans une petite conversation confidentielle :

– Dites-moi, Heinrich, qu’est-ce qu’il se passe ici ?

– Pourquoi ? Qu’est-ce qu’il devrait se passer ?

– Vous savez bien. Ce détachement de police qui ne cesse de fouiner partout. Ils sont même allés retourner le charbon dans la chaufferie.

– Ah bon ? Je suppose qu’ils cherchent Richter. Quelqu’un a la vague idée qu’il se cacherait par ici.

– Tonnerre de Dieu ! Vous croyez que c’est vrai ?

L’homme de la Gestapo posa son journal, essuya la bière sur ses lèvres et prit un air omniscient.

– Je ne fonctionne pas avec des idées vagues, dit-il. Je m’en tiens aux faits. Et le fait est que même une puce ne saurait se cacher dans cet hôtel, tant que mes hommes et moi nous serons à l’affût.

– C’est bien ce que je disais, Heinrich. Comment un criminel en fuite pourrait-il se cacher ici ?

– D’un autre côté, reprit l’homme de la Gestapo d’un air important, d’un autre côté cette maison est un vrai labyrinthe rempli de personnages extrêmement suspects. Il faut être aux aguets en permanence pour contrôler ces allées et venues d’étrangers à longueur de journée. Regardez la Mission militaire roumaine ; ils ne m’inspirent pas confiance, même si ce sont des officiers. Ou l’orchestre de czardas ! Qu’est-ce que l’hôtel a besoin de danses hongroises ? Ça ne fait que nous compliquer la tâche !

– Vous avez raison ! Heureusement que c’est vous qui êtes en charge. Si Richter essayait de se cacher dans cet hôtel, il n’aurait aucune chance.

– Ne vous inquiétez pas. Où qu’il se dissimule, on l’aura. Il faut éradiquer ce genre de traître.

– Absolument. Bon, je dois y aller. Heil Hitler ! dit Schmidt sans grande conviction, s’éloignant pour remiser l’escabeau dans un placard du sous-sol. Tu as entendu la nouvelle ? C’est plein d’agents de la Gestapo. Ils pensent que Richter se cache ici, dit-il au vieil électricien qui bricolait les câbles sectionnés de l’ascenseur de service.

– J’espère qu’ils ne l’attraperont pas, dit celui-ci d’un ton égal.

– Ils disent que c’était un soldat. Qui s’est battu à Stalingrad. C’est une honte qu’il faille exécuter nos soldats, maintenant.

– Tant qu’ils ne le prendront pas, ils ne pourront pas l’exécuter, dit l’électricien.

Richter, ce n’était qu’un nom griffonné sur les murs ; c’était un murmure, une rumeur, une angoisse, une menace, une pensée au cours d’une nuit d’insomnie, un souhait, un espoir, un mythe. “Vous pouvez tuer Richter – vous ne tuerez pas son esprit !”, cette phrase était écrite sur les immeubles, sur les wagons des métros bondés, sur les bancs des parcs, les bus, sur le piédestal des monuments. Des patrouilles de police circulaient pour les effacer et des gardes étaient postés pour surveiller de nuit les endroits exposés. Mais le lendemain matin, l’inscription reparaissait : “Vous pouvez tuer Richter – vous ne tuerez pas son esprit !”

Les gens lisaient sans oser s’arrêter, jetant un regard de biais, rapide et apeuré. Ils savaient à peine qui était Richter car les informations à son sujet étaient censurées. Pourtant, avec le système de téléphone arabe qui prospère abondamment dans les pays opprimés, tout le monde avait appris qu’il y avait eu une révolte dans l’ancienne et vénérable université de Leipzig : que les leaders de l’émeute avaient été arrêtés et torturés pour pouvoir leur soutirer des informations sur les organisateurs des troubles qui ne cessaient de gagner parmi les étudiants allemands ; et que, refusant de se soumettre, ils avaient été exécutés à la hache. Tous excepté leur leader, Martin Richter, qui avait réussi à s’évader durant son transfert d’une prison à une autre, et qu’on recherchait à présent dans l’hôtel…

Revenu de la remise à outils, Schmidt se dirigea lentement vers la petite table, dans un coin du couloir, où le médecin de l’hôtel jouait au solitaire. Sur la chaise d’à côté étaient disposés sa trousse de secours, des sédatifs, de la morphine et des seringues – au cas où une dame aurait une crise pendant l’alerte, ou si la situation menaçait de s’aggraver.

– Vous avez entendu la nouvelle ? dit Schmidt en faisant halte près de lui. La police perquisitionne l’hôtel ; ils pensent que Richter pourrait se cacher dans ce bâtiment.

– Ce serait stupide de sa part, dit le docteur sans manifester d’intérêt particulier.

Traînant le pied, Schmidt poussa un soupir.

– Oui ? demanda le docteur en rassemblant ses cartes.

– C’est pour mon examen médical, docteur. Il faut que j’y sois à huit heures du matin, dit Schmidt.

– Félicitations, dit le docteur. Moi-même je m’attends à être appelé d’un jour à l’autre.

Il portait le ruban de la croix de fer de la Première Guerre mondiale à la boutonnière d’un manteau civil d’allure anodine. Il avait une jambe raide par suite d’une blessure, un boitement léger, et en voulait au monde entier. L’armée l’avait réformé pour invalidité, cette fois. Le médecin était pacifiste, un pacifiste frustré, certainement, qui avait envie de participer à la guerre.

– Ne me félicitez pas ! J’ai fait l’autre guerre et j’ai eu ma dose. Je sais de quoi il retourne et n’ai aucune envie d’aller en Russie pour être transformé en chair à pâté. Écoutez, docteur, je ne suis pas bon pour le service. J’ai un point douloureux, du côté gauche. Je suis trop vieux pour jouer à ce jeu-là. Mais vous savez comment c’est. Au moment où je voudrai montrer ce point au médecin officiel, je n’aurai plus mal…

– Oui ? dit le docteur.

– Je me disais que vous pourriez me donner quelque chose. Je ne veux pas aller à l’armée. Je suis fatigué. Quelquefois je suis tellement fatigué que j’ai envie de pleurer…

Il avait l’air désespéré. Tous des névrosés, dans ce maudit Herrenvolk, ce peuple de seigneurs, songeait le docteur.

– Non, dit-il. Non, cher monsieur. Pas de digitaline pour vous, pas de caféine qui pourrait vous déclencher de fortes douleurs cardiaques. C’est votre guerre et vous la ferez. N’avez-vous pas crié “Heil Hitler” pendant dix ans et plus ? Vous étiez plein de Kraft durch Freude, de Force par la Joie, à en éclater. Vous vous souvenez de la charmante excursion dans les montagnes bavaroises que vous m’avez racontée ? C’est le moment de payer l’addition.

– Oui… mais c’était différent…

– Certes, c’était différent. C’est toujours différent quand c’est sur vous qu’on s’apprête à tirer.

Le docteur faisait rouler les cartes entre ses doigts tout en regardant la porte tournante où venait d’apparaître une étrange figure. C’était une vieille femme portant de vieilles chaussures d’homme grossières, un uniforme froissé et un casque de gardien de la défense antiaérienne. On eût dit qu’elle venait d’être exhumée après plusieurs années de la tombe où elle avait séjourné. Avançant d’un mouvement mécanique, inhumain, vers la réception, elle déposa une liasse de télégrammes et tendit à Kliebert un bloc pour signature.

– Quoi de neuf ? lui demanda Schmidt.

– On dit que les Tommies ont été refoulés dans la Luneburger Heide ; ils en ont abattu une vingtaine ou une trentaine. Il y a une révolution à New York. Les Russes ont perdu quatre-vingt mille hommes hier ; et ils n’ont toujours pas eu Richter, débita-t-elle avec une totale apathie.

Ayant délivré d’un ton lugubre et monocorde sa ration de bonnes nouvelles, elle remit ses chaussures grossières en branle et disparut. Le docteur se leva et étendit sa jambe raide. Passant devant les grosses flèches rouges qui indiquaient le chemin de l’abri, il arriva après un détour à la réception.

– Un télégramme pour moi ? demanda-t-il.

– Non, rien, dit Ahlsen.

– J’attends un télégramme, vous le savez.

– Oui, bien sûr. Vous me l’avez dit, répondit Ahlsen, se mouchant dans un mouchoir légèrement taché.

– On va me convoquer, observa le docteur. Le télégramme devrait arriver d’une minute à l’autre.

– Parfaitement.

– N’oubliez pas de me le notifier sur-le-champ, dit le docteur avant de retourner à sa table.

La reine de pique le fixait d’un sourire fade. Quelle importance, ce télégramme ? se demanda-t-il, haussant ses épaules anguleuses pour toute réponse. J’ai fait l’autre guerre, aussi ; moi aussi je sais de quoi il retourne et Dieu sait que je n’aime pas trop ça. Mais, bon Dieu, je veux prendre ma part ! Quoi qu’on en dise, ce serait une sortie décente – plutôt que de rester assis dans le hall de ce maudit hôtel à jouer au solitaire en attendant que frappe l’ultime bombe. Tout en réfléchissant, il percevait l’odeur de pourriture douceâtre de l’hôpital, sur le front, et partageait la fébrilité du danger, sentait la sueur couler sur son visage pendant les opérations, entendait les grenades siffler, les jeunes corps tièdes de ses camarades l’entouraient de près, il n’était pas seul, sa jambe n’était pas raide, il n’était pas infirme.

Bonjour – mais comment se fait-il ? se dit-il, jetant un regard vers la porte tournante qui était obstruée.

L’alerte était toujours en cours, il était étonnant qu’un client arrivât de la rue déserte. Mais le jeune aviateur qui poussait la porte d’un geste pressé ne semblait pas conscient de l’alerte. Il marcha vers la réception, ses bottes cliquetant légèrement, un peu trop raide, comme un peu ivre.

– Une chambre avec salle de bains – et ne me dites pas qu’il n’y a pas d’eau chaude, dit-il à Ahlsen.

Il était très jeune, plus petit que la moyenne, la taille aussi fine que celle d’une jeune fille. C’est son visage qui avait attiré l’attention du docteur ; il aurait été mignon avec son air enfantin, imparfaitement achevé, mais ses sourcils et ses cils étaient brûlés et une crème blanchâtre lui recouvrait le menton et la joue gauche. Son visage en paraissait dénudé de façon obscène et ses yeux, malgré leur éclat lumineux, étaient vides et presque blancs ; on eût dit les billes de verre opaque d’un petit garçon. D’une main gauche impatiente, le jeune aviateur frappa ses bottes de ses gants ; la main droite était mal bandée.

– Je regrette, Herr Oberleutnant, dit Ahlsen. Mais toutes les chambres sont hélas prises. Il n’y a pas une seule chambre d’hôtel libre dans tout Berlin, avec les évacués de la Ruhr…

– Écoutez ! dit l’aviateur, se penchant sur le bureau, effleurant de son menton brûlé le visage gris, lisse, d’Ahlsen. Je veux une chambre avec salle de bains, compris ? Je suis le lieutenant Otto Kauders, au cas où vous ne vous souviendriez pas de moi. Alors grouillez-vous.

Le lieutenant Otto Kauders avait été cité dans les journaux pour avoir abattu un grand nombre d’avions ennemis. Il était décoré de la croix de fer.

[1] Un certain nombre de mots figurent en allemand dans la version originale anglaise et ont été laissés ici en allemand également. (Toutes les notes sont de la traductrice.)