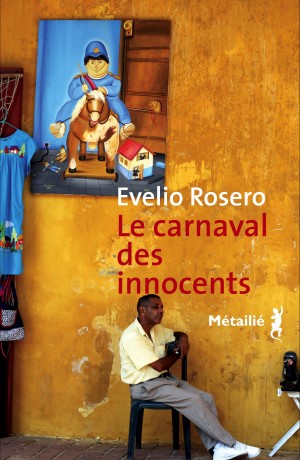

Le docteur Justo Pastor Proceso a tout pour être heureux. Il est gynécologue dans une petite ville du sud de la Colombie, il a une résidence secondaire, une femme coquette, deux filles et un hobby : enquêter sur la véritable histoire de Simón Bolívar.

Pour le carnaval de décembre 1966, il décide de frapper un grand coup en faisant construire un char burlesque qui révélera la face cachée de Simón Bolívar : le Libérateur s’est attribué des victoires sur des champs de bataille où il n’a jamais mis les pieds, a trahi ses amis, menti sans pudeur, enlevé et violé des petites filles à peine nubiles.

Pareille offense au héros national ne passe pas inaperçue : on crie au scandale, les notables se liguent contre lui, on attaque l’atelier à l’arme à feu. Pour couronner le tout, en pleine folie carnavalesque, il découvre que sa femme le trompe (avec un général et quelques autres), ses filles le méprisent et ses amis se servent de lui.

On quitte le vaudeville pour la farce, mais le drame n’est jamais loin. Dans la Colombie de la fin des années 60 on préfère vivre dans le mensonge plutôt que de remettre les mythes en question.

Dans ce roman à la fois ironique et totalement tragique, Evelio Rosero confirme son très grand talent de styliste et de raconteur d’histoires.

« Encore une démonstration du talent magique pour les mots de Rosero, qui atteint là des sommets. » J. J. Armas Marcelo, ABC Cultural

-

"Justo Pastor Procesco est gynécologue à Pasto, petite ville du sud de la Colombie. Il a une femme magnifique mais qui ne semble pas l’aimer et deux filles qui ne lui accordent pas davantage d’intérêt. Passionné par la véritable histoire de Simón Bolívar, il décide de frapper un grand coup pour le carnaval de décembre 1966 : construire un char qui révélerait la vraie nature du Libérateur. Mais offenser ainsi un héro national va lui attirer les foudres de nombreuses personnes.

Le carnaval des innocents est un vaudeville qui se transforme en farce dramatique, le tout bien arrosé d’aguardiente, boisson très populaire à 30 degrés !"

Marie Nawrot -

"En Colombie, on ne plaisante pas avec l'intouchable figure du Général Simón Bolívar. En tentant de démystifier cette légende, le Docteur Justo Pastor Proceso va en faire les frais.

Ce roman très drôle et coloré, magnifiquement écrit cache un véritable drame de société. Une belle surprise !"

-

"C'est chantant, c'est dansant, c'est rythmé, c'est foufou... c'est un roman à l'image de son pays d'action, de son auteur : la Colombie!

Tout commence le 28 décembre, jour de la fête des innocents. Premier jour du carnaval des Noirs et des Blancs de 1966. Un homme, gynécologue, s'apprête à faire une blague à sa femme. Mais il hésite. Mais il le fera tout de même. Mais finalement c'est elle qui lui en fera une et peut-être même deux...

Vous me trouvez hésitante? C'est normal, là, est tout le coeur du texte, dans cette hésitation, dans ce va-et-vient de notre conscience à savoir où se cache la vérité et où commence la farce.Dans une écriture chantante, l'auteur déroule son action autour de ces quelques jours de fêtes. A priori, journées traditionnelles mais pour cette année, journées de forts changements.

Ce sera alors l'occasion pour certains de remettre son couple en question. Pour d'autre, de perdre sa virginité. Pour d'autres encore de voir quelle image de soi l'on renvoie. Enfin, ce sera le moment, le seul et unique, pour remettre en question l'idole nationale : Simon Bolivar...

Une fresque historique, une fable moralisatrice, une farce tragi-comique, un récit de vie d'un homme lambda... Le carnaval des innocents est tout cela à la fois! Roman multiple comme autant de raison de lire!"

Pauline Fouillet -

1966, Colombie. Le carnaval s'apprête à déferler sur la ville de Pasto ! Pour le Dr Proceso, cette mascarade est une opportunité en or il projette de présenter un char dédié à la véritable histoire de Bolivar le Libérateur Obnubilé par son ambition de révéler au peuple le tyran qu'a été Bolivar, pourtant toujours adulé, Proceso va se heurter à des opposants particulièrement retors... Qu'y a-t-il de plus fâcheux que de sentir le potentiel

d'une œuvre sans être en mesure de l'apprécier ? C'est dans ce cas précis que s'illustre Le carnaval des innocents d'Evelio Rosero. Encensée par la critique et une grande partie des lecteurs, l'œuvre de Rosero est assurément un roman engagé et documente Ainsi, la 2nde partie du livre, qui dépeint la révolte de Pasto, est sans surprise la plus réussie, aussi violente que saisissante - personne ne saurait y être insensible. Alors, quel a été l'obstacle ? ll tient en deux mots : les personnages. Non qu'ils soient mal écrits, mais ces anti héros n'ont rien de transcendants malsains, faibles, pervers, cruels... Si la littérature nous a dévoilé une galerie de protagonistes méprisables et pathétiques, ceux-ci sont exempts de toute empathie et n'ont rien de ces « zéros magnifiques » qu'on adore croiser au fil des pages ! A deux exceptions notables (les personnages secondaires du poète Puelles et du sculpteur Arbelaez), aucun ne parvient à susciter un tant soit peu d'intérêt. De ce manque d'estime naît une indifférence totale, brièvement soulagée par cette magistrale seconde partie. Reste que Rosero a le mérite de nous plonger dans une culture méconnue, trop souvent négligée. Le pays et l'Histoire supplantent ainsi les personnages et l'intrigue... Dépaysant pays que cette Colombie dont Rosero brosse une image magnifique et nuancée qui mériterait amplement qu'on s'y intéresse davantage. Je souhaite a chacun que la magie de ce singulier Carnaval des innocents le saisisse. Pour moi, ce fut une expérience certes frustrante et imparfaite mais intense.Chloé Villa

-

"La farce tourne au macabre. Le réjouissant texte d'Evelio Rosero (né à Bogota en 1958) a reçu le prix du meilleur roman colombien en 2014." Lire l'article ici

Dernières Nouvelles d'Alsace -

"Le talent de l’écrivain est de savoir nous rendre palpables l’excitation et la démesure de la fête autant que l’inconscience assumée qui semble saisir toute la ville, tous ses habitants." Lire l'article ici

Marc OssorguineLa Cause littéraire -

"Au fil des pages, le lecteur est emporté par le talent de conteur de Rosero. Non sans humour, maniant l'ironie avec bonheur, Evelio Rosero illustre que parfois le peuple préfère vivre dans un mensonge prestigieux plutôt que de remettre en question l'histoire nationale." Lire l'article ici

Le blog de Danactu-résistance -

"L'excès fonctionne à plein et Evelio Rosero fait tenir ensemble truculence, ironie, tragique, dérision et nous concocte un feu d'artifices saisissant de lucidité." Lire l'article ici

Alphonse CugierLiberté Hebdo -

"Dilettante rincé par la vie, Justo Pastor montre, le temps d'un carnaval, un courage et une détermination qu'il ignorait posséder. « Dans ce pays qui était lui aussi une plaisanterie atroce », son petit blasphème devient geste de résistance." Lire l'article ici

Emilien BernardLe Canard enchaîné -

"Le carnaval des innocents est un excellent roman qui amène le lecteur à réfléchir sur ses obsessions mais aussi sur la représentation des mythes qui nous entourent." Lire l'article ici

Blog Une pause littéraire -

"Chez le Colombien Evelio Rosero, charisme et grandeur d'âme appartiennent au passé. Si tant est qu'ils aient existé un jour. Dans Le Carnaval des innocents, le romancier restaure toutefois temporairement une forme de courage politique." Lire l'article ici

Anaïs HéluinLes Lettres françaises -

"Un univers burlesque dans la grande tradition sud-américaine." Lire l'article ici

Jean-Luc AubarbierL'Essor sarladais -

"Evelio Rosero imagine une farce iconoclaste autour du mythe Bolívar." Lire l'article ici

Véronique RossignolLivres hebdo -

"Magistralement écrit, Le Carnaval des innocents est une surprenante fiction basée sur les travaux de l'historien colombien José Rafael Sañudo, révélant un Bolivar inconnu, despotique et cruel, bien loin de l'image d'Epinal que l'on connaissait." Lire l'article ici

Esther SanchezQué tal París -

"Antipatriotique et irrévérencieux, le nouveau roman d'Evelio Rosero s'attaque à l'Himalaya de la mémoire colombienne : l'icône politique et militaire Simon Bolivar." Lire l'article ici

Benoît LegembleTransfuge

Aide-moi à exhumer l’ombre du docteur Justo Pastor Proceso López, à retrouver la mémoire de ses filles, depuis le jour où la cadette eut sept ans et l’aînée fut déflorée dans l’étable de la ferme, jusqu’à celui de la mort du docteur, tué par la ruade d’un âne en pleine rue, mais parle-moi aussi de l’égarement de sa femme, Primavera Pinzón, chante son amour insoupçonné, donne-moi la force de revenir à ce jour néfaste où le docteur s’est déguisé en singe, en guise de farce inaugurale, résolu à surprendre sa femme par une première frayeur à l’approche du carnaval des Noirs et des Blancs[1]. Quel jour ? Le 28 décembre 1966, jour des Saints Innocents, jour des farces, jour de l’eau et des bains purificateurs, à six heures du matin, un brouillard ténu flottait encore aux portes et aux fenêtres des maisons, s’emmêlait comme des doigts blancs aux saules des carrefours, les âmes dormaient, sauf celle du docteur – qui tournait en rond dans son vaste cabinet, accoutré d’un déguisement de singe qu’il avait fait venir en secret d’un célèbre magasin du Canada : il avait déjà enfilé les jambes et le tronc, ses bras se gonflèrent de muscles et de poils (un pelage hirsute d’authentique orang-outan), et il ne lui restait plus qu’à ceindre l’énorme tête velue qu’il tenait indécis contre son cœur.

La tête de singe entre les mains, il alla se regarder dans le miroir de la salle de bains pour invités du premier étage de sa maison qui en comptait deux, mais avant d’affronter de nouveau son visage bilieux de quinquagénaire, il préféra l’enfoncer d’un coup dans la noire tête de singe doublée de feutre, et il fut presque heureux de découvrir un simien parfait, aux yeux rougis – un voile rougeâtre couvrait les trous des yeux, de sorte que ceux du docteur paraissaient rougis de fureur et regardaient toutes choses à travers une brume pourpre –, et séduit plus encore par la denture simiesque excessive et dangereusement pointue, le pelage en authentique poil de gorille lui parut même dégager une repoussante odeur de singe, et cette certitude pestilentielle, de mâle simiesque, le fit transpirer avec l’accablement d’un mâle humain, il dit “Bonjour” et un dispositif dans la gorge du déguisement modifia son salut, le transformant en un son guttural, une sorte de plainte ou de menace simiesque, une espèce de hom-hom qui effraya le docteur croyant fugacement qu’un authentique singe se trouvait dans sa maison, voire en lui, “on ne sait jamais”, pensa-t-il honteux.

Car il n’avait pas l’habitude de plaisanter de cette manière. En réalité il ne plaisantait avec rien ni personne dans cette ville, qui était à elle seule une plaisanterie perpétuelle, où avaient vécu et trépassé ses ancêtres, dans ce pays qui était aussi une autre plaisanterie atroce, mais plaisanterie quand même, sa ville composée de centaines de plaisanteries petites et grandes dont, volontairement ou non, pâtissaient tous les jours les habitants, les naïfs et les insolents, les lubriques et les coincés, les dormeurs qui à ce moment-là peut-être se réveillaient dans leur lit, consternés de devoir affronter non seulement la plaisanterie de la vie, mais celles aussi du jour des Saints Innocents, particulièrement les plaisanteries humides, car chacun ce jour-là à Pasto avait la liberté de purifier ses voisins, ses amis et ses ennemis, avec un seau d’eau froide, un tuyau d’arrosage, ou en les bombardant avec des ballons remplis d’eau lancés en face ou dans le dos, avec ou sans l’accord de sa victime, et devait en retour accepter de bon gré les autres farces, les pièges et les blagues de gros calibre auxquels il allait être exposé, du plus sage au plus candide, enfants et vieillards, en préambule au carnaval des Noirs et des Blancs.

1

Un 28 décembre, Alcira Sarasti, épouse de son voisin Arcángel de los Ríos, l’avait invité à une fête des Saints Innocents chez elle et lui avait servi des empanadas-surprise fourrées de coton, qu’il mangea imprudemment avec gourmandise, seul et unique innocent, à la différence des autres invités, pour souffrir ensuite d’une atroce douleur d’estomac la nuit entière. De quel poison était donc imbibé ce coton ? D’un révulsif ? D’un astringent ? De cyanure artisanal ? La dévote Alcira Sarasti avait imaginé cette farce tout spécialement pour lui – un homme grand et digne, mais gros et rose comme un cochon de lait : sa bedaine proéminente gâchait ce qui aurait pu être la charmante silhouette d’un quinquagénaire. Je suis sûr, pensa-t-il, que cette bigote me hait depuis que j’ai dit que Dieu était une invention néfaste des hommes.

1

Il détestait les farces et les farceurs. Les craignait-il ? Il les considérait comme des êtres bizarres voués à briser la tranquillité d’autrui, c’étaient en général des hommes et des femmes au visage marqué d’un trait de perfidie, le plissement d’un œil, par exemple, à l’instant précis de la farce – ou de la moquerie, ce qui est pareil –, il n’y a pas de farce sans moquerie pour ce peuple sans imagination, pensa-t-il, des hommes et des femmes qui avaient dû connaître quelque souffrance dans leur enfance, on les reconnaissait à un méchant froncement de sourcils, ce plissement des yeux, la langue humectant les lèvres sibyllines, la voix adéquatement maligne, car la farce fraie avec la médisance, leste le vent d’un mensonge accusateur, une farce – ou une niche – pouvait être plus impitoyable qu’une frayeur mortelle, n’importe quelle frayeur était préférable à une farce, pensa-t-il. Et pourtant, quelques mois plus tôt, lui aussi avait préparé sa farce, celle du singe, comme tout le monde à Pasto, où chacun préparait sa farce pendant l’année pour la faire le 28 décembre, puis la célébrer avec ses variantes pendant les journées de carnaval des 4, 5 et 6 janvier, la supporter, l’exhiber, la recréer dans le paroxysme du jeu, des jets de talc et des serpentins, des chars monumentaux, des flots d’aguardiente[2] et des amours connues et inconnues du carnaval des Noirs et des Blancs.

1

La farce simple du simple singe l’exaltait au point qu’il s’imaginait comme un authentique singe effrayant, le matin de ce 28 décembre, quand il réveillerait par sa noire présence, ses yeux féroces et ses bonds simiesques sa femme et ses deux filles, en les chassant de leur lit, l’une après l’autre, les poursuivant dans toute la maison, bousculant les meubles et renversant les porcelaines, chamboulant l’ordre des choses comme seul un grand singe peut le faire, lui qui justement n’aurait rien fait de tel s’il n’avait été déguisé en singe, épouvantant ses deux filles jusqu’aux larmes – Floridita et Luz de Luna pardonnez-moi, je n’ai pas pu m’en empêcher –, puis, dans l’intimité de la chambre, quand tout aurait indiqué la fin de la farce et qu’il aurait fait mine de se débarrasser de son déguisement, il violerait sa femme, il la prendrait de force, de sa plus douce force, ce qu’il n’avait pas fait depuis des années.

Le docteur Proceso sursauta de nouveau devant son image dans le miroir, à l’idée de se voir couché sur sa propre femme, déguisé en singe, luttant pour la soumettre à sa douce force. Mais quelle douce force ? Cette douce force avait déjà disparu et il se demanda s’il n’aurait pas mieux fait de boire à l’avance une double dose d’aguardiente, pour commettre cette farce ridicule, réellement stupide, pensa-t-il, qui comprenait un viol conjugal, frémit-il, mais que lui arrivait-il ? Lui et sa femme ne partageaient rien, ni au lit, ni sur terre, ni en l’air : l’ennui le plus pénible, celui qui porte des fardeaux de haine, pesait sur eux depuis très longtemps. À cette pensée, devant le miroir, il s’était frappé la poitrine comme le font les singes avant d’affronter un adversaire, mais si lentement et comme à regret que le singe dans le miroir le fit rire puis l’attrista, un singe, pensa-t-il, mort de trouille.

1

Mais le singe reprit du poil de la bête en s’imaginant sortir de chez lui pour s’attirer les bonnes grâces du monde – par sa farce effrayante –, se congratuler avec des gens qu’il ne reconnaissait pas, non par un orgueil imbécile, mais parce qu’il ne se souvenait plus de personne ou presque depuis qu’il avait décidé – jeune médecin de vingt-cinq ans tout juste diplômé – d’écrire à ses moments perdus la véritable biographie dûment documentée du si mal nommé Libérateur Simón Bolívar.

Mais il avait dépassé les cinquante ans sans avoir achevé la biographie. Allait-il mourir dans sa tentative ? Cette farce ingénieuse qui le rapprocherait du monde était indispensable – et, du même coup, l’encouragerait à terminer Le Grand Mensonge de Bolívar ou le mal nommé Libérateur –, il irait par exemple, déguisé en singe, saluer Arcángel de los Ríos, son voisin et adversaire aux échecs, prospère laitier, un des plus riches habitants de Pasto, surnommé don Furibard du Klaxon, poivrot querelleur, mais brave homme quand il avait toute sa tête – n’étaient-ils pas très amis dans leur jeunesse ? –, il entrerait dans les maisons aux portes ouvertes et frapperait aux portes fermées, en exhibant sa tête de singe aux fenêtres, il poursuivrait femmes, fillettes et vieilles, hérisserait les chats et défierait les chiens, forgerait finalement l’histoire d’une farce impeccable à Pasto, ville dont l’histoire était truffée de farces, qu’elles fussent militaires, politiques ou sociales, d’alcôve ou de trottoir, légères comme une plume ou lourdes comme un éléphant, il intimiderait ses victimes l’espace d’un instant éphémère, mais instant de réel effroi : est-ce un vrai singe échappé d’un cirque et qui peut me tuer ? penseraient-ils. N’y avait-il pas eu un camion plein de taureaux qui s’était renversé sur la chaussée et dont le plus furieux s’était rué cornes baissées sur la porte d’un notaire qui s’ouvrait à cet instant sur Jesús Vaca, le vieux secrétaire coiffé de son chapeau qui devait prendre sa retraite trois jours plus tard et dont il ne resta même pas le chapeau ? Oui, tout comme ce taureau furieux, un gorille pouvait très bien se trouver au coin de la rue et plus d’un passant en serait affolé, épouvanté comme un enfant à l’idée d’une fin cruelle entre les mains d’un frère ancestral.

Et ainsi, en effrayant les citoyens dans les rues, il se fraierait un chemin de célébrité jusqu’au centre névralgique de Pasto : les hautes portes de la cathédrale devant lesquelles il s’agenouillerait et prierait comme seul un singe dressé peut le faire, convaincu de la parole de Dieu, repenti, émerveillant les fidèles, scandalisant les curés, car même à l’évêque de Pasto – monseigneur Pedro Nel Montúfar, surnommé la Guêpe, condisciple et ami depuis l’enfance – la farce ne serait pas épargnée, il irait à l’évêché, l’assiègerait, l’attaquerait et, si on le laissait faire, il entrerait déguisé en singe dans le palais du gouvernement, il houspillerait aussi le gouverneur Nino Cántaro, autre condisciple de l’école primaire, mais jamais ami, le premier de la classe, le Crapaud, ce serait formidable de le poursuivre dans les allées du pouvoir, mais les soldats qui gardent le palais ne le laisseraient pas faire, si ça se trouve un de ces crétins penserait sérieusement avoir affaire à un vrai singe affolé dans les rues de Pasto et tirerait non pas une, mais quatre ou cinq fois pour s’assurer de ne pas laisser en vie ce singe paroissien, qui avait osé s’agenouiller.

Non : un singe rebelle, c’était risqué et il est dangereux d’attaquer les autorités déguisé.

1

Il devrait se résoudre à n’être que ce singe immortel agenouillé devant les portes de la cathédrale et là aurait lieu l’instant suprême, le couronnement de la farce : il ôterait sa tête de singe pour montrer à la postérité son vrai visage, celui du docteur Justo Pastor Proceso López, insigne gynécologue, accoucheur de la vie, historien caché, “C’est le docteur Proceso déguisé en gorille”, s’exclameraient les témoins, ajoutant : “L’honorable gynécologue a effrayé tout le monde, son humour n’est pas seulement noir mais multicolore, il a un don, il a scandalisé monseigneur Montúfar, c’est l’un des nôtres”, et comme par magie, il deviendrait un citoyen apprécié à jamais pour sa farce : le mémorable singe priant à genoux devant les portes de la cathédrale, parabole riche en interprétations, pensa-t-il, docilité de la bête sauvage face à la bonté de Dieu, soumission violente à l’autorité céleste, le singe ancêtre de la race humaine prosterné devant les portes de Dieu, un exemple à suivre pour la race humaine, toujours plus stupide, oh, mon Dieu, mon Dieu !

Seigneur Dieu.

Mais une telle prosternation – se dit le docteur –, un gorille priant devant les portes de Dieu, serait considérée par beaucoup comme un grave exemple d’impiété, un coup de pied au catholicisme, une plaisanterie répugnante qui devrait être punie, non seulement par une amende exorbitante, mais par l’excommunication et un blâme public infligé par les représentants des bonnes mœurs, peu importe, conclut-il : la sagesse de la farce finirait par s’imposer à la crétinerie de ses victimes, la nouvelle du déguisement sortirait en première page de l’unique journal de Pasto, très bien analysée par la plume perspicace du philologue Arcaín Chivo – un autre de ses amis d’autrefois –, sociologue et paléontologue, plus connu comme “le Philanthrope”, ex-titulaire d’une chaire d’histoire à l’université et titulaire d’une autre qu’il intitulait avec ironie Philosophie animale, et une photo du docteur déguisé en singe, ou une photo du singe à genoux aux portes de l’église donnerait une idée explicite de cet acte historique, il était sûr que sa femme et ses filles le regarderaient sérieusement pour la première fois de leur vie, il existerait pour elles, ils se réconcilieraient, le monde le convoquerait à l’heure de la causerie quotidienne, il était même possible que le maire de Pasto, Matías Serrano, alias le Manchot de Pasto – qui n’était pas manchot mais un ami à lui, à la différence du gouverneur –, exige par décret qu’il rejoue sa farce dans le défilé des déguisements individuels, et aucune fanfare, aucun groupe, aucun char ne seraient plus dignes de mémoire que son déguisement de chimpanzé priant à genoux pendant le carnaval des Noirs et des Blancs.

1

Le docteur Proceso abandonna le miroir comme s’il sortait d’une cage.

Il alla dans le vaste séjour où les braises de la cheminée étaient encore chaudes, et sur les murs dorés les regards perplexes de ses grands-parents, photographiés assis autour d’un piano, dans l’atmosphère sépia d’une maison d’autrefois, le jugeaient. Lui aussi s’installa dans son fauteuil, une espèce de trône au centre du salon, il voulut croiser les jambes mais en fut empêché par son déguisement volumineux qui lui rappela qu’il était un singe, ce que lui confirma son reflet dans le sous-verre d’une aquarelle représentant sa femme, Primavera Pinzón, en paysanne portant une cruche de lait, telle la laitière de la fable, pensive et sculpturale, rêvant de châteaux en Espagne, pieds nus, mollets ronds et rosés, sa vieille jupe déchirée par les ronces, savamment lacérée par le pinceau du peintre, qui l’avait ouverte presque à hauteur de l’entrejambe, au début de la courbe d’une fesse, près des hanches splendides, ainsi se dressait la belle Primavera, de taille moyenne, tresses dorées, deux cerises unies par la tige en guise de boucle d’oreille, le sourire captieux, l’épaule inclinée sous la cruche, l’ombre fuyante sur le sentier chimérique qui la mènera au village pour y vendre son lait et acheter des poussins, les revendre et acheter une poule puis un cochonnet, les revendre puis ouvrir une étable avec deux vaches et gagner plus d’argent qu’elle n’en avait rêvé – avant que la cruche ne se brise.

Le sous-verre qui protégeait l’aquarelle reflétait son apparence réelle, celle d’un singe en chair et en os, carré dans son fauteuil, un animal méditatif, la tête appuyée dans une main à la manière d’un penseur, mais qu’est-ce que je fais là, déguisé en orang-outan ? se dit-il alarmé, et il se leva, en proie à la prémonition d’une catastrophe, celle d’être ridicule aux yeux des siens : de Luz de Luna âgée de quinze ans, de sa Floridita de sept ans et surtout de sa femme qui se ferait un plaisir de lui rappeler sa farce simiesque toute l’année, d’y faire allusion jour et nuit, non pour s’en réjouir mais pour la railler, soulignant ainsi qu’elle le détestait, il est très probable que je ne sois pas prêt à endosser ce déguisement de singe, mieux vaut laisser tomber tout de suite et jeter à la poubelle cette pauvre tentative de séduction, ou mieux encore le brûler pour qu’il n’en reste pas trace, car comment expliquer un déguisement de gorille tout neuf dans la poubelle ? Qui a porté une telle horreur ? Et pour quoi faire ? Autant de questions que se poseraient tout haut sa femme et la petite Floridita, qui commençait elle aussi à le détester : la dernière fois qu’il avait voulu l’embrasser un soir, pour lui souhaiter paternellement bonne nuit, elle avait détourné la tête en disant, pouah, maman a raison, tu sens la culotte de femme enceinte. Mais qu’est-ce que cette gosse savait de l’odeur des culottes de femmes enceintes ? Et ce vocabulaire ? Bon Dieu, Justo Pastor ! se dit-il. Il était urgent de brûler cette énormité, d’enfiler presto son pyjama et de retourner au lit avec Primavera, qui allait sans doute râler d’être réveillée si tôt, mais serait de toute façon plus chaude que jamais sous les couvertures, l’entrejambe poisseux entrouvert, elle se rendormirait profondément, permettant au doigt savant du gynécologue de parcourir doucement en éventail la pointe des poils et, après une heure de ce léger survol, de descendre vers une lèvre, de l’examiner, de passer comme nonchalamment à l’autre et, après une autre heure d’un intense et presque douloureux va-et-vient, de commencer à s’enfoncer dans cette source et ce précipice de lave que devenait sa femme quand elle dormait, sa bien-aimée – aimée de cette manière, mêlant rêve et réalité –, jusqu’au paroxysme final, celui de Primavera et celui du plus seul que jamais docteur Justo Pastor Proceso López, se masturbant sans bruit près du corps enflammé de sa femme, qui réveillée par de telles audaces se mettrait sûrement à hurler, pensa-t-il, voilà où on en est.

1

Il monta l’escalier, singe méditatif, irrésolu, une main au menton, l’autre grattant le pelage de sa tête, encore plus étonné de lui-même que lorsqu’il se trouvait devant le miroir, il monta comme s’il tombait au premier étage de la maison, où se trouvaient la chambre d’amis, la pièce du repassage, celle des jouets et, la plus éloignée, sa bibliothèque, qui était aussi réservée aux échecs avec sa petite table en bois de rose, les pièces en marbre et les deux chaises vides.

Il y entra et s’immobilisa devant le plateau ; il avait disputé sa dernière partie d’échecs des années plus tôt avec son voisin Arcángel de los Ríos, alias don Furibard du Klaxon, et gagné un pari qu’il ne se rappelait plus. Mais il se souvenait qu’ils avaient recommencé aussitôt une autre partie sans pouvoir la terminer, car ils avaient été interrompus par un tremblement de terre, un bref mais angoissant tremblement de terre qui parcourut la ville, un frisson terrestre qui fit osciller les lampes et craquer les fondations des maisons : les séismes étaient fréquents à Pasto, ville sagement veillée par son volcan en activité, le Galeras millénaire, qui pointait son nez sous les draps au moment où vous vous y attendiez le moins. Ils avaient été dérangés par le tremblement de terre, qui parfois était long, trop long, et laissait sa trace en détruisant des maisons mal construites, mais Dieu sait comment il distribue les séismes, pensa-t-il, comment il les adjuge, comment il répartit les victimes, comment il en finit avec ceux qui doivent finir et comment il épargne ceux qui doivent commencer, mais Dieu est-il vraiment juste ? se demanda-t-il. Dieu, Dieu, le tremblement de terre – comme le cœur du volcan – venait vous déranger aux heures les plus intimes de l’âme, c’était un visiteur insoupçonné, inattendu, inopportun, jamais souhaité, accablant comme la pire des farces, ou la pire frayeur de la ville : de Pasto avec amour pour mes enfants : mon cœur est un volcan, sa farce immémoriale, effroi et farce en même temps, collectivisait les cœurs pendant le séisme, la pensée se scindait au rythme du va-et-vient, les poils de la nuque se hérissaient, les cheveux blanchissaient d’un coup, la dernière fois l’étreinte finale avec Primavera avait été interrompue, le doux final à l’unisson brisé par la faute étrange d’un tremblement de terre, la peur de mourir avait été la plus forte, plus forte que l’étreinte suprême, elle les déchira au zénith de l’étreinte réconciliatrice et n’épousa pas le rythme désespéré de leurs corps – comme pourraient le penser les naïfs – mais les interrompit car la peur de mourir est plus forte que n’importe quel amour.

Telle avait été leur dernière tentative d’aimer et de retomber amoureux.

[1] Le carnaval des Noirs et des Blancs de Pasto, capitale du département de Nariño, est l’un des plus importants et des plus spectaculaires de Colombie. Il se déroule du 2 au 6 janvier. Il a pour lointaine origine une révolte d’esclaves, en 1607, que la Couronne espagnole chercha à maîtriser en accordant un jour de repos et de festivités à la population d’esclaves noirs de la province. C’est le “jour des Noirs”. Le “jour des Blancs” est son contrepoint, dont la légende veut que le tailleur de la ville répandit par surprise du talc sur les clientes d’un salon de coiffure en s’écriant “vive les Blancs” et provoquant une bataille rangée de parfums et de cosmétiques. (Toutes les notes sont du traducteur.)

[2] En Colombie, l’aguardiente est une boisson anisée de 30 degrés faite avec un alcool de canne à sucre, très populaire dans les régions andines.