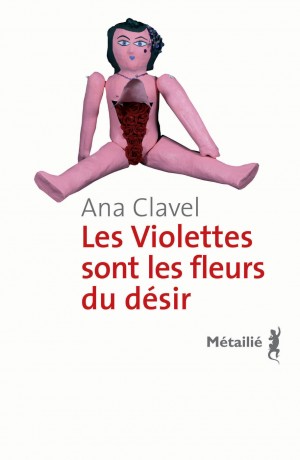

Julián Mercader, héritier d’une fabrique de poupées, éprouve du désir pour sa fille Violeta. Angoissé à l’idée de passer à l’acte, il crée une série de poupées, les Violettes, qui lui servent de substitut. Mais ces Violettes, présentées lors d’une foire internationale, commencent à incarner les fantasmes de nombreux clients qui passent des commandes extravagantes. Le succès de l’entreprise fait de Julián la cible d’une société secrète. Et il finira par découvrir plus pervers que lui…

Ce récit d’une sublimation est remarquable à plusieurs titres. Par son climat mystérieux, captivant, plus suggestif qu’explicite, servi par un art subtil de provoquer le trouble qui n’est pas sans rappeler Cortázar et Nabokov. Mais il l’est surtout par une écriture tenue de bout en bout, souple, insinuante, sans faiblesse ni complaisance. Remarquable aussi le talent d’Ana Clavel d’inscrire mezza-voce, par la bouche de son personnage mais sans jamais alourdir le déroulement de l’intrigue, une méditation poétique sur l’art de Hans Bellmer, le désir, les parfums, la folie. Un roman singulier et délicatement scandaleux.

-

Aux frontières de la philosophie et de l’art – les méditations sur La poupée de Hans Bellmer – ce récit allégorique, érudit, cruel, met à nu les obsessions inquiétantes des hommes.(24 heures)

Claude AmstutzLibrairie Payot (Nyon (Suisse))

-

Karim BenmiloudAMERIQUELATINE.FR

-

Nathalie SixFEMMES.COM

-

«Dans un court roman au titre intrigant, Les violettes sont les fleurs du désir, [Ana Clavel] imagine une pochade autour de la figure de Hans Bellmer, l’artiste surréaliste à l’érotisme provocant. La romancière met en scène les tourments de Julian Mercader, l’héritier d’une fabrique de poupées. Hanté par des rêves incestueux, il tente de sublimer ses pulsions en fabriquant des poupées capables de servir de substituts à ses fantasmes.

Sur cette trame scandaleuse et délicate, Ana Clavel brode un récit d’une haute tenue littéraire couplé à une réflexion intense sur l’art, la folie et la perversion. Un exercice de haute voltige au-dessus du chaos des désirs extrêmes. Une autre façon de témoigner de la force et de l’audace du roman sud-américain. »

Alain Favarger

LA LIBERTE -

« Un roman singulier et délicatement scandaleux. »

Christian Roinat

ESPACES LATINOS -

« EROTIQUE. Sensuel serait plus adéquate pour Les violettes sont les fleurs du désir d’Ana Clavel. Un fabriquant de poupées sublime dans son art des pulsions incestueuses. Roman mystérieux voire déconcertant. Donc mexicain ?

DNA -

« Dans le droit-fil d'hans bellmer et de sa Petite anatomie de l'inconscient physique, Ana Clavel en fait une obsédante et poétique ritournelle. Celle des épanchements de traverse.»

Xavier HoussinLE MONDE DES LIVRES -

« En choisissant la première personne et la suggestion, l’écrivaine Ana Clavel a donné toutes ses chances à cette plongée intime au cœur de la perversité et du malaise, qui n’est pas sans rappeler Nabokov. »

Alain NicolasL’HUMANITE DIMANCHE

1

Le viol commence par le regard. Quiconque se penche sur le puits de ses désirs le sait. Ou contemple ces photographies de poupées torturées, ligotées, chair en floraison emprisonnée et disposée pour le regard de l’homme qui guette dans l’ombre. Je veux dire que l’on peut aussi se pencher à l’extérieur et découvrir, par exemple, dans la photographie d’un corps attaché et sans visage, un signe absolu de reconnaissance : l’appât qui libère les désirs impensés et leur force d’abîme insondable. Car s’ouvrir au désir est une condamnation : tôt ou tard nous chercherons à étancher notre soif – pour en souffrir de nouveau peu après.

Maintenant que tout est passé, que ma vie s’éteint comme une pièce naguère lumineuse qui cède inexorablement la place aux ombres – ou, ce qui est pareil, à la lumière la plus aveuglante –, je me rends compte que tous les philosophes et les penseurs qui ont cherché des exemples pour expliquer le non-sens de notre existence ont laissé dans l’oubli une ombre tutélaire : Tantale, le toujours désirant, condamné à frôler la pomme du bout des lèvres sans jamais pouvoir la dévorer.

Je dois avouer que lorsque j’ai appris son histoire, l’adolescent que j’étais s’est senti troublé, pendant cette matinée pluvieuse en classe, au récit du professeur d’histoire, un homme encore jeune et réservé qui avait sûrement fait ses études dans quelque séminaire. Oubliant que lors du cours précédent il nous avait promis de poursuivre le récit de la guerre de Troie, le professeur Anaya exposa d’une voix à peine audible, en proie à Dieu sait quel délire intérieur, la légende d’un ancien roi de Phrygie, déloyal envers les dieux, pour lequel ceux de l’Olympe avaient imaginé un singulier châtiment : l’immerger jusqu’au cou dans un lac au bord duquel poussaient des arbres chargés de fruits. Tantale souffrait des tourments extrêmes de la soif et de la faim car, dès qu’il voulait boire, l’eau se retirait et s’échappait de ses lèvres, et les branches des arbres s’élevaient chaque fois que sa main était sur le point de les atteindre. Tandis que le professeur racontait la légende, les doigts de la main qu’il gardait enfouie dans une poche de l’imperméable qu’il n’avait pas ôté frottaient délicatement, mais de façon perceptible, ce qui pouvait passer pour d’imaginaires miettes de pain. Et son regard, se portant au-delà des fenêtres protégées par une grille quadrillée d’un fil de fer imitant la ficelle, restait fixe, rivé sur un point inaccessible à la plupart des élèves. En revanche, il suffisait à ceux qui, comme moi, se trouvaient le long du mur contre les vitres, de se redresser un peu et d’étirer légèrement le cou dans la direction de son regard pour découvrir l’objet de son attention.

Au fond des terrains de jeux, précisément dans la galerie de colonnes qui s’étendait entre la remise et le coin des toilettes, trois filles, dans leur strict uniforme des classes de troisième, tentaient d’évacuer l’eau qui refluait à cause de l’obstruction d’une bouche d’égout. C’était pour elles davantage un prétexte à jouer qu’une besogne de toute évidence imposée comme punition. Ainsi se trempaient-elles toutes joyeuses et probablement grelottaient moins de froid que de plaisir sous l’assaut de l’une d’entre elles qui, avec un balai à raclette, éclaboussait les autres par de soudaines vagues. Cette fille qui mouillait ses amies, je me rappelle encore son nom : Susana Garmendia, et son souvenir en cette matinée grise et lubrique reste dans ma mémoire associé à deux moments figés : le regard fasciné du professeur d’histoire qui observe la scène, condamné comme Tantale à se voir entouré d’eau et de nourriture sans pouvoir calmer sa soif et sa faim dévorantes, et l’instant où, avant de permettre à ses deux camarades de prendre leur revanche en l’aspergeant lorsqu’elles parvinrent enfin à s’emparer du balai, Susana Garmendia se dirigea vers une des grosses colonnes de la galerie, s’y appuya du côté exposé au ciel crépitant et se laissa tremper, oubliant le monde de l’école et offrant son visage à la pluie battante qui la frappait comme pour la transpercer. Elle se trouvait à une certaine distance, mais l’expression d’abandon de la fille était perceptible, son sourire invisible, son extase radieuse. Attachée à la colonne, mais sans liens apparents, captive de son propre plaisir.

A vrai dire, je crois que je n’ai jamais vu de près Susana Garmendia. Sa réputation d’adolescente dissipée, que la surveillante générale lui avait faite, avec rapports et exclusions à la clé, associée à son appartenance à la génération des aînés du collège, et son cercle permanent d’amies et de garçons qui recherchaient assidûment sa compagnie, tout cela laissait peu de place à la formation d’une image plus nette : frange raide couleur miel sur une peau bronzée, pull noué à la taille comme un torse aux bras serrés à la naissance des hanches, chaussettes d’une blancheur immaculée sur des mollets qui n’avaient plus rien d’enfantin, mais en conservaient la nostalgie.

Elle était sans aucun doute le fruit le plus convoité du verger. Même pour ceux qui, hissés comme moi sur la pointe des pieds, n’apercevaient guère plus que le feuillage de la branche. Et pour d’autres qui, isolés sur les cimes de leur autorité scolaire, pouvaient l’apprécier dans toute sa juteuse douceur. Quelqu’un, cependant, put tendre la main et cueillir le fruit. J’ai oublié son nom, car en fin de compte ce n’était pas important. Et ce ne l’était pas parce que sa tâche de jardinier n’eût pas été possible sans le consentement préalable de Susana Garmendia. Sans l’obscur et silencieux “Oui” avec lequel elle accepta de le retrouver dans la remise, près des toilettes pour filles, pendant que ses deux éternelles amies faisaient le guet, l’une au bout de la galerie de colonnes, l’autre sous l’arche donnant accès à la cour de récréation. Nul ne sut précisément ce qui s’était passé, si la surveillante générale, soupçonnant quelque chose, avait fait pression sur l’amie postée à l’entrée de la cour pour la rendre nerveuse et obtenir ainsi une délation équivoque et involontaire, ou si l’amie avait agi de son propre chef pour se venger d’un mauvais tour de Susana, toujours est-il que la surveillante générale avait fait irruption dans la remise et surpris Susana avec un garçon, en train de commettre des indécences sans nom.

Tantale s’était moqué des dieux à trois reprises : la première, lorsqu’il révéla à tous vents l’endroit où Zeus cachait sa maîtresse du moment ; la deuxième lorsqu’il déroba sur la table de l’Olympe le nectar et l’ambroisie pour en offrir à ses parents et amis ; la troisième, lorsque, voulant mettre à l’épreuve les pouvoirs des dieux, il les invita à un banquet dont le plat principal était constitué des morceaux de son propre fils, qu’il avait égorgé à l’aube comme un veau de ses étables. A la brutalité

de Tantale les dieux opposèrent un supplice raffiné. Comme pour lui dire qu’avec les dieux on ne plaisantait pas. Susana Garmendia fut exclue sans ménagements. Nous fûmes peu nombreux à la voir partir avec ses affaires, flanquée de ses parents, sous les regards féroces de la surveillante générale, des parents d’élèves et du directeur de l’établissement, qui lui arrachaient par morceaux ce qu’elle gardait de dignité, pour les jeter avec mépris tels des débris sanguinolents et trop vivants. Le collège mit du temps à étouffer les rumeurs et à reprendre sa morne routine scolaire et ses fêtes sportives patriotiques, mais la proximité des examens acheva de disperser les derniers échos qui lacéraient encore la chair et la peau de la mémoire d’une Susana tombée en disgrâce comme un corps supplicié. Le professeur Anaya resta jusqu’à la fin de l’année scolaire, puis demanda sa mutation dans un établissement de la zone ouest.

Bien sûr, je n’ai jamais parlé de l’affaire avec lui. Mais lorsqu’il nous demanda, comme travail de fin d’année, de rédiger une composition sur un personnage ou un événement dont il avait été question en classe, je décidai d’écrire sur Tantale. C’était une rédaction de plusieurs pages, excessivement véhémente, comme les fièvres de l’adolescence, dont le principal mérite, me semble-t-il aujourd’hui, était d’avoir entrevu aussi précocement le véritable supplice de celui qui désire. Plus que l’excellente note que j’obtins, le regard du professeur Anaya – cet instant de gloire quand on se sent reconnu – fut ma plus belle récompense. Je ne vis pas alors, ou ne voulus pas voir, la lueur trouble de ce regard, le découragement de celui qui sait ce qui l’attend : que la soif ne serait jamais étanchée.

Dans cette rédaction de presque quatre pages, d’un style qu’à la relecture je trouve gauche et prétentieux, je parviens à discerner l’ombre ténue de l’adolescent qui, sans le savoir ni le vouloir, se penche sur son propre puits : “… après des milliers de tentatives, Tantale, enfin conscient de l’inutilité de ses efforts, resta immobile malgré la faim et la soif, sans remuer les lèvres pour absorber une gorgée d’eau et sans tendre la main pour atteindre le fruit convoité qui, telle une pierre précieuse, pendait de l’arbre le plus proche. Vaincu, il leva les yeux au ciel. Se repentant, peut-être, il allait implorer le pardon des dieux. Mais c’est alors qu’il découvrit au bout d’une branche un nouveau fruit tremblant, appétissant, qui semblait succulent mais hors d’atteinte. Et il dut maudire et injurier les dieux lorsqu’il comprit que le simple fait de regarder ravivait son tourment dans ses entrailles.”

D’innombrables conséquences découlent du regard. Maintenant je peux l’affirmer avec certitude : tout commence par le regard. Et bien sûr, le viol, celui dont on souffre dans sa chair quand un être ou un corps se prodiguent avec une innocence criminelle.