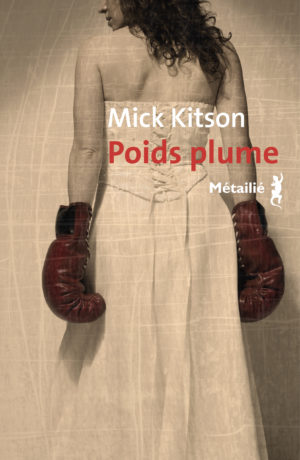

À la fin du XIXe siècle, dans une Angleterre digne de Dickens et des Peaky Blinders, Annie Perry, une petite gitane abandonnée par sa famille, est élevée par un champion de boxe à mains nues, un géant aussi alcoolisé que tendre qui rêve d’ouvrir un pub.

Dans une région qui sent la bière et la boue sèche, qui subit les grèves de l’usine de clous et les caprices des Lords douteux, Annie apprendra que dans la vie il ne faut pas seulement se battre, mais il faut savoir très bien le faire.

Entre coups de poing et coups de cœur, fêtes foraines et matchs de boxe illégaux, une aventure réjouissante où l’art de l’esquive, la souplesse et la rapidité de poids plume d’une héroïne sauvage et attachante l’aideront à contourner la noirceur de la révolution industrielle et la découverte des États-Unis.

Inspiré par l’histoire de son arrière-grand-mère, Mick Kitson signe un roman lumineux où les femmes ne font pas que se défendre, elles se battent.

-

L’héroïne est forte et attachante, un beau portrait d’une époque dans le milieu gitan.David Goulois

-

Quel bonheur de lecture que ce Poids plume !Céline

-

« Un roman vivant, sauvage et passionnant comme la vie au XIXe siècle quand il faut survivre avant de vivre. »Lydie Zannini

-

« POINGS SONNEURS. « Poing » de répit jusqu’au « poing » final, revoilà le fougueux Kitson remontant sur le ring pour cornaquer la lutte des classes. Il vous parle de révolution industrielle, le début de la fin pour la nature et les utopies, le début de la faim pour le gueux et l’ouvrier. C’est la belle Annie qui s’y colle, vendue comme un bijou de famille mis au clou par sa mère à bout de souffle. Il émerge de ce roman une petite musique incroyable, Dickens aurait enfilé les deux boules de cuir du grand Ali, le bruit des coups trainant à nos oreilles, écho de l’injustice « uppercutant » notre fibre humaniste. Ring on Fire et ah ça ira… »Didier

-

« Un roman historique truculent avec une héroïne inoubliable ! Mick Kitson est le digne héritier de Charles Dickens. Il montre les luttes sociales de l'Angleterre de la révolution industrielle en écrivant un roman d'aventure captivant. Un grand plaisir de lecture !! »

-

« Ce roman unique, véritable surprise par l'originalité de son histoire est un merveilleux rayon de soleil et d'espoir qui réchauffe le cœur en cette période si sombre. Dès les premières pages, vous êtes embarqué avec enthousiasme dans les aventures toniques et impétueuses de cette petite rom vendue au plus offrant tant la misère sévit parmi sa communauté. Pour survivre elle n'aura que ses poings et l'art de la boxe que son père adoptif, champion légendaire et généreux va lui enseigner, véritable éducation à la dure fondée sur le respect de l'autre, l'honnêteté et la justice. Roman singulier, portrait rigoureux et vivant de cette révolution industrielle anglaise avec ses villes noircies par la suie et les fumées nocives, l'arrogance et l'égoïsme des nouveaux riches, le mépris d'une aristocratie décadente et cette misère synonyme de maladies, de souffrances, d'illettrisme et de mort. CE LIVRE QUI VOUS MENE PAR LE BOUT DU COEUR, à la fois dur et tendre, vous subjugue par la fougue et l'épaisseur de ses personnages. Comment ne pas admirer Annie, sorte d'Oliver Twist en jupons qui par son courage balaie tous les obstacles d'un destin contraire. Drôle, joueuse, pétillante , sensible , dure , tourbillon de vie , vous entraine avec bonne humeur dans ses combats pour plus de bonheur. Comment résister à ce père bourru, attendrissant, bon gros géant, renfrogné, bagarreur, champion au grand cœur qui qui se sacrifier pour la réussite de sa fille. Irrésistible, différent, surprenant, jubilatoire, enthousiasmant, saisissant, ce roman, vraie pépite est à lui seul l'incarnation du combat de toutes ces femmes qui en dépit des souffrances, de la haine, de la bêtise, du racisme… ont tracé la voix aux femmes d'aujourd'hui allant jusqu'à combattre les hommes sur leur propre terrain. Mais c'est aussi et surtout un grand moment de plaisir qui se dévore avec avidité et sans modération !!! »

-

« Au mitan du 19e siècle, une galerie de personnages se croisent autour du Champion of England, le bar d'une ville industrielle des alentours de Birmingham, tenu par une ancienne gloire du pugilat. Dans les pas d'une jeune femme débrouillarde issue d'une communauté gitane stigmatisée, vendue pour nourrir sa famille, battante par bien des aspects, se déploie une vaste fresque sociale qui souligne les profonds bouleversements à l’œuvre dans cette société de possédants et d'ouvriers des fonderies et des mines. On y suit une route cahotante, mais empruntée avec détermination par cette héroïne attachante, avec une touche de revanche sociale obtenue à la force des poings. »Lucille S.

-

« Grand roman social avec personnages émouvants, perdus et profondément vivants. Mick Kitson nous offre une épopée formidable comme chaque lecteur aime en lire. »Ophélie Drezet

-

"Dans une Angleterre en pleine révolution industrielle, nous suivons une jeune gitane recueillie par une gloire sur le retour de la boxe clandestine. Une aventure humaine pleine de rebondissements et d'aventures qui se lit avec beaucoup d'enthousiasme."Samuel

-

"Entre moultes foires et chopes de bières, la petite boxeuse s'impose sur le ring comme dans la vie avec une gouaille déconcertante. Authentique et attachante, elle marque dans tous les sens du terme ! La petite bombe de cette rentrée littéraire !"Tiphaine Boullet

-

« Une fresque magistrale écrite d’une plume à la fois précise et envoûtante qui nous emporte dans un grand bonheur de lecture. »Céline Gangneux

-

« Ambiance Peaky Blinders assurée, si ce n'est que l'héroïne est une jeune fille fluette qui n'a pas les poings dans ses poches ! Solaire ! »

-

« Annie, jeune fille, est vendue à un célèbre pugiliste par sa famille qui ne peut plus subvenir à ses besoins. Commence alors l’aventure de cette héroïne formidable dans une Angleterre de la fin du XIXe siècle. Un destin que l’on est pas prêt d’oublier, porté par une belle écriture. Un plaisir à lire ! »Camille

-

« Un portrait noir - mais pas désespéré - de la condition enfantine et féminine dans l'Angleterre victorienne, incarné avec panache par une héroïne qui n’a rien à envier à Oliver Twist ou David Copperfield. Une habile mise en lumière du sort des petites gens au 19e siècle, et de celui des Roms en particulier. »Sandra

-

"Un des grands coups de cœur de cette rentrée littéraire !"Christelle Le Botlan

-

"Une fresque magistrale écrite d’une plume à la fois précise et envoûtante qui nous emporte dans un grand bonheur de lecture.Céline GangneuxPage des libraires - Librairie Le Murmure des mots

-

"C’est le coup de cœur, aussi. On n’a pas le temps de comprendre d’où ça vient, le coup est déjà parti, atteignant sa cible, avec une vitesse fulgurante. J’ai pourtant l’habitude, du talent de Mick Kitson [...] Mais la, j’avoue que j’ai fini par terre, essoufflé et sonnée, d’amour." Lire la chronique iciBlog Fairy Stelphique

-

"C’est l’Angleterre de la fin du XIXe siècle, celle des aristocrates véreux, des grèves ouvrières et des pubs tumultueux. On y boit, on y lutte, on s’y bat et on craque pour ce petit bout de femme aussi courageuse qu’attachante."Marion GuilbaudBiba

-

"Une petite gitane galloise vendue à un boxeur et c’est parti pour une histoire formidable, avec autant de bagarres que de tendresse."Stéphanie JanicotLa Croix

-

"Pure fantaisie que ces aventures rythmées et joyeuses d’une gamine intrépide? Non, car l’attachante Annie Perry n’était autre que l’arrière-grand-mère de l’auteur. Bercé par la mythologie familiale, il a composé cette rayonnante ode à la vie, considérée comme l’art d’esquiver les coups."Claire JulliardL'Obs

-

"Une histoire qui sent la boue et le métal chauffé, écrite d’une plume sensorielle empreinte d’humour et de traits d’esprit qui font mouche."Muriel Gallot (Librairie L'Intranquille)Le Journal Du Dimanche

-

"C’est le récit de ce destin sur fonds de lutte sociale en Angleterre avec en toile de fond les grèves des ouvriers ou à l’autre bout, l’univers des lords décadents."Laëtitia Couroussé-Licois (Librairie L'Angle Rouge)Ouest France

-

"Une école de la vie et un beau portrait de femme servi par une langue populaire et gouailleuse."Sandrine PoissonnierParis Normandie

-

"Émouvant et drôle, le récit de Mick Kitson nous plonge dans l’Angleterre du XIXe siècle, société impitoyable où une frêle jeune fille se fait une place à coups de poing."Valérie ZerguineBien dans ma vie

-

"La condition des femmes est évidemment au centre de ce roman dans lequel l’ambiance n’est pas sans rappeler celle de la série Peaky Blinders. Les coups pleuvent, heureusement, il s’agit aussi parfois de coups de cœur et de luttes pour éclaircir l’horizon."Nicolas AguirreTélé Star Jeux

-

"Un roman vivant, sauvage et passionnant."Valérie ZanniniSite Ma(g) Ville

-

"Un récit revigorant"Stéphanie JanicotNotre Temps

-

"Dans ce roman, c'est l'esprit qui frappe et la tendresse qui gagne."Sandrine MarietteELLE

-

"Mick Kitson livre un roman enlevé. Avec son lot de combats et de romance, son héroïne flamboyante et ses seconds rôles attachants, un vrai plaisir de lecture."François MontpezatDernières nouvelles d'Alsace

-

"Entre bagarres et tendresse, [Mick Kitson] compose un somptueux roman à la Dickens."Michel PrimaultFemme actuelle

prologue

Ithan, Pennsylvanie

1906

Jeannie Brand se tenait devant Madame et s’interrogeait sur l’extrême étrangeté d’avoir été appelée à onze heures du matin alors qu’elle se trouvait dans l’arrière-cuisine par une belle journée d’automne. Étonnée d’ailleurs d’être appelée à une heure quelconque.

C’était seulement la seconde fois qu’elle voyait l’intérieur du salon. Et la toute première que Madame lui adressait la parole. La vieille dame ne traitait qu’avec oncle Kenny. Et c’était oncle Kenny qui s’était précipité dans la conserverie où Jeannie sertissait des couvercles sur des bocaux de compote de pommes et qui lui avait crié d’une voix étonnée :

– Jean, Madame désire te parler.

Il avait tendu les mains, aussi perplexe qu’elle devant l’étrangeté de cette demande soudaine, mais il savait que Madame avait commencé à avoir des lubies bizarres au cours des derniers mois. Il avait vu la carriole de l’avocat Sullivan devant la grande maison à trois reprises depuis le début du mois d’octobre.

Il était malgré tout troublé par le fait que l’enfant qu’il avait fait venir un an plus tôt du Fife, où vivait le reste de sa famille, ait été appelée de façon aussi fâcheuse qu’inopinée. Il ne se passait pas grand-chose dans la grande maison dont Madame ne discutât pas avec lui. Mais la vieille dame semblait savoir des choses. Des choses sur les domestiques, la fonderie et les allées et venues dans le village que personne n’aurait pu lui raconter.

Kenny s’arrêta un instant et regarda sa nièce. Elle était grande, plus grande que lui, avec les mêmes yeux vifs étincelants et le même caractère bien trempé que sa propre mère. La semaine dernière encore, la jeune fille s’était battue et avait frappé une grosse Galloise après avoir eu des mots avec elle dans la queue de la boulangerie.

– Sûr qu’elle s’conduit pas comme une dame écossaise, monsieur Ken, avait dit le trappeur Dan White en racontant à Kenny la scène qui s’était déroulée devant lui alors qu’il attendait, perché sur le cabriolet, pendant que Jeannie portait les messages du matin.

Et la jeune fille chantait en déambulant dans la maison. Elle avait une belle voix et elle chantait les chansons de Rabbie Burns, et c’était pour Kenny un plaisir de l’entendre. Cela lui rappelait le petit village perché sur une colline qui dominait le Forth où il avait grandi avant de venir en Amérique, où les hommes travaillaient à la mine pendant que les femmes amidonnaient et blanchissaient le linge dans les champs. La voix de la jeune fille était aussi chaude et délicate qu’une averse d’été, mais Kenny craignait qu’elle n’ennuie Madame en flottant jusqu’au salon depuis les couloirs du bas.

– J’espère seulement qu’elle n’a pas eu vent de ton comportement scandaleux à la boulangerie mardi dernier, avait-il grommelé à Jeannie tout en montant rapidement l’escalier de service alors qu’elle tapotait son tablier pour en ôter la poussière et les copeaux de pomme. Ou alors tu l’agaces à gazouiller toute la sainte journée.

– Elle peut pas être au courant pour la bonne femme de la boulangerie, Kenny… comment elle pourrait ?

– Tu ne la connais pas, fenotte, et c’est ma réputation qui est en jeu. Je me suis porté garant de toi et je t’ai fait venir ici, ne l’oublie pas. – Il la poussa en direction de la porte du salon en disant : – Que Dieu te protège si elle est mécontente, et tu ne lui diras pas que je sais pour la bagarre dans la queue de la boulangerie.

Jeannie frappa et entendit la voix basse et bourrue lui crier depuis l’intérieur :

– Entrez.

Madame était assise devant la fenêtre. Le soleil vif du matin qui brillait derrière elle la transformait en une silhouette au cou fin et élancé avec des cheveux épinglés en chignon serré. Jeannie entra dans la pièce et fit une révérence maladroite.

– Vous désiriez me voir, Madame, dit-elle doucement.

La vieille femme se retourna et son visage fut plongé dans l’ombre.

– Approche, ma fille, dit-elle, et Jeannie s’avança vers elle.

– Viens, et prends mes mains, ordonna Madame. Jeannie eut envie de frissonner lorsqu’elle saisit délicatement les deux choses noueuses et tordues. Elles brillaient comme de l’acajou ciré et chacune d’elles était parcourue de milliers de minuscules cicatrices, pourtant elles semblaient ne rien peser, aussi légères et immatérielles que du duvet d’oie. Les phalanges irrégulières formaient des crêtes semblables à une chaîne de montagnes miniature et, sous la peau tendue couleur de caramel, les vieux os gris saillants luisaient. Tenant les mains de la vieille femme, les doigts blancs et lisses de Jeannie ressemblaient à des fleurs de printemps posées sur un tas de fumier.

Madame dit :

– Elles sont tout ce que j’ai jamais eu, ma fille.

Jeannie tenta de sourire et répondit :

– Oui, Madame.

– Ces deux-là sont bien jolies, mon enfant, reprit Madame. Les miennes étaient comme ça autrefois, il y a longtemps. Z’ont été mon destin et ma chance.

Jeannie scruta le visage de la vieille femme ; ses yeux étaient du même vert foncé effrayant que le bief profond d’un moulin. Elle tenta de se concentrer sur sa façon de parler. Quelle était cette façon de parler ? Cette étrange manière de s’exprimer qu’avait Madame. Ce n’était pas de l’écossais, ni de l’irlandais, ni du gallois. Ce n’était pas de l’américain, et elle n’avait pas non plus le zézaiement des Allemands ou des Hollandais. Elle n’avait pas ce côté chantant et musical des Italiens ni le chevrotement guttural des Juifs. Et elle n’avait pas cet accent traînant et ce rire qu’elle entendait dans la langue des Nègres, ni les intonations pincées et assurées des Anglais.

Madame ferma les yeux puis renversa la tête en arrière et dit, en opinant légèrement du chef :

– J’t’ai vue, Jeannie Brand, cogner la grosse gazille dans la queue de la boulangerie.

Jeannie rougit et se tortilla mais Madame riait, son corps frêle secoué par un râle de ravissement.

– S’est pris une bonne dérouillée, hein ? Tu me rappelles une belle et charmante gazille que j’ai connue longtemps en arrière. Très longtemps.

– Je m’excuse, Madame. J’ai du caractère, c’est vrai. Mais notre Kenny ne sait rien de ce qui s’est passé. Cette fenotte m’asticotait parce que je suis écossaise et j’ai vu rouge. Je suis vraiment désolée pour les ennuis que j’ai pu vous causer, Madame.

Le sourire de Madame laissa voir de belles dents blanches et elle tapota la main de Jeannie.

– Une grosse dondon, celle-là, hein ?

Enhardie par le sourire malicieux de la vieille dame, Jeannie dit :

– C’est bien vrai, Madame, une horrible grosse mégère malpolie. Les méchancetés qu’elle m’a dites, Madame…

– Eh bien, tu as bien fait de lui clouer le bec, gazille. Je parie que t’es rapide avec tes poings. T’as une belle allonge.

Jeannie resta perplexe un instant. La vieille femme reprit :

– T’as rien fait d’mal. Une femme doit se battre parfois. Autant qu’tu saches faire.

Puis la vieille femme se pencha en avant et fixa Jeannie de ses yeux vert foncé. Le soleil du matin chauffait la pièce et des grains de poussière étincelaient dans l’air.

– Que font tes parents ? demanda-t-elle.

– Mon père était mineur, Madame. Il a été tué il y a deux ans quand les puits ont été inondés. Ma mère est morte d’une fièvre l’année suivante et ma p’tite sœur aussi. C’est pour ça que Kenny m’a fait venir ici. Et mille mercis à vous, Madame, de m’avoir permis de venir.

– Kenny est un homme trop bien pour vivre dans ma fonderie et si t’es de sa famille, c’est qu’toi aussi tu dois être quelqu’un d’bien. Tellement mignonne et jolie en plus, le simple fait de t’avoir ici fait du bien à mes vieux yeux. Et puis j’entends tes chansons, mon enfant.

Jeannie porta la main à sa bouche.

– Je m’excuse. Je me tairai si ça vous agace, Madame. Là d’où je viens, on chante tout le temps.

– T’excuse jamais d’aimer la poésie, gazille. Et ne t’excuse jamais d’aimer M. Burns. C’est le plus charmant de tous, avec son pauvre cœur si cruellement brisé. Je parie que c’était une jolie fenotte écossaise comme toi qui l’a trompé, Jeannie Brand.

La jeune fille essaya de sourire mais elle était déconcertée par les propos étranges de la vieille femme et elle fut heureuse quand Madame changea de position et tendit la main en disant :

– Aide-moi à aller jusqu’au fauteuil. J’ai mal partout à force de rester assise ici.

La jeune fille prit Madame par le bras et la soutint tandis qu’elle traversait la pièce à pas lents. Son corps frêle semblait aussi léger que ses mains noueuses et elle paraissait flotter lorsqu’elle s’appuya sur Jeannie pour se laisser guider jusqu’au fauteuil installé devant la cheminée. Il y avait un placard massif en chêne foncé doté d’une porte vitrée étincelante. Et tandis que la vieille femme se posait tel un flocon de neige d’avril, Jeannie jeta un coup d’œil à l’intérieur de la vitrine. Elle n’y vit aucun bibelot ni céramique, pas de porcelaine de Saxe ou du Staffordshire. Au lieu de cela, au centre de la seule étagère, posée soigneusement sur un délicat napperon en lin, se trouvait une petite bague en cuivre. Et à côté, un bout de ruban rouge décoloré. Ces objets paraissaient minuscules par rapport à la taille et au volume de la tablette en verre sur laquelle ils étaient posés, et ils semblaient en suspension dans l’air.

La vieille femme souriait encore quand la jeune fille posa à nouveau son regard sur elle. Dans la pièce tranquille, le côté fenêtre brillait comme de l’or dans les rayons de soleil obliques et il parut soudain spacieux et plein d’une lumière dansante.

Madame dit :

– Va demander à Kenny de nous apporter du thé. J’aimerais avoir une petite conversation avec toi.

Et au moment où Jeannie se dirigeait vers la porte, la vieille femme reprit, à voix haute et à l’air ambiant :

– Je suis la dernière. Il ne me reste plus personne. Ils ne sont plus que des vieilles chansons aujourd’hui.

1

Quand j’étais petiote, je parlais le dialecte du Black Country et je parlais pas beaucoup non plus. Ni à l’époque ni maintenant. On me disait que j’avais mauvais caractère et que j’étais toujours renfrognée, que je me traînais d’un pas lourd, penchée en avant comme un gros cheval de trait hâlant une péniche de charbon. Je marche encore comme ça, mais plus lentement aujourd’hui à cause des années, de mes os douloureux et de mes articulations gonflées qui étaient autrefois pointues et bien tranchantes.

Des fois, on parlait romani sur la route mais de ça non plus, il reste plus rien. Plus rien dans ma façon de parler ni dans ma tête. Renversé et répandu dans les ruelles, dans les bars à bière et sur les champs de foire. Mais dans ma tête il y a toujours des chansons que j’ai apprises un peu partout et elles arrivent par vagues des fois, et des fois, à une expression ou à un son, ou à la façon dont un Américain prononce un mot, je sais qu’il est du Black Country et les mots me reviennent en cascade, tout comme les airs, les bruits et les voix que j’entendais crier et chanter à l’époque où j’étais une petite gazille, quand on m’a vendue et que Billy Perry m’a achetée. Le bruit sourd de la péniche sur le bord du quai. Le chuintement de la corde sur l’angle du pont. Le doux bruit des sabots du vieux cheval de trait sur le chemin. Ma mère qui pleurait le jour où je suis descendue à la foire en tenant la main de notre Tommy.

Avant ce jour-là, au cours des années où ma famille sillonnait les chemins et les champs partout dans le pays, depuis les villes et les villages jusqu’au sommet de la lande et aux forêts, on regardait les taillis disparaître pour servir de bois de mine et de traverses pour les voies ferrées, et les rivières perdre leurs méandres. Il y avait des terrils, des briqueteries et des canaux qui serpentaient à travers les verts pâturages comme le font normalement les haies à la campagne. Des nouveaux bâtiments en brique se construisaient le long du bassin où les canaux se jetaient dans le fleuve, et il y avait plus que de la boue depuis qu’ils avaient fermé les nouvelles écluses. Des hommes muraient les ponceaux et les déversoirs. Puis traînaient et posaient des blocs de grès rouge. Ils creusaient des trous dans le sol pour en extraire du charbon, de l’argile et du sable, et ils faisaient brûler de la chaux dans des fours en pierre qui fumaient et rougeoyaient toute la nuit.

Je vois encore le chemin de terre rouge qu’on a descendu pour aller à la foire l’été après que Big Tom était tombé raide mort sous la pluie battante en essayant de sortir la roulotte d’un fossé rempli d’eau noire avec mes frères Tommy et Tass.

Quand il a basculé comme un arbre coupé, blanc comme du lait et en se griffant la poitrine, ils se sont mis à pousser des gémissements et des hurlements, et avec maman, Benny, Mercy et Charity on a soulevé la toile qu’on tenait au-dessus de nos têtes pour regarder.

La roulotte était de travers et basculait vers l’arrière, et Cobble, le poney, ruait et tirait sur son licol parce qu’il avait peur de tomber dans le fossé avec la carriole. Tommy et Tass s’accrochaient à l’extrémité de la perche qu’ils avaient coincée sous les roues avant et Big Tom était allongé face contre terre avec la pluie qui lui fouettait le dos.

Ce soir-là j’ai eu une vision sous la pluie quand Big Tom est mort. Je savais qu’il était mort et je savais que son âme planait sur nous, et la peur du poney qui roulait de grands yeux affolés en essayant de pas tomber dans le trou ressemblait à notre peur de devoir travailler à la mine en roulant de grands yeux affolés toute notre vie.

Après ça je suis devenue encore plus silencieuse, et moins je parlais, plus je voyais. J’ai appris à planer et à flotter et à voir de quoi il retournait, et je me laissais porter comme du duvet pour voleter et tournoyer au-dessus du monde.

Maman m’avait bien expliqué pourquoi fallait camper à côté d’un houx, faire bon accueil aux roitelets et aux rouges-gorges, elle m’avait dit pour les démangeaisons dans les mains et le nez, et pourquoi fallait essayer de voir un cheval blanc le matin.

Ça s’était passé en avril et, le temps qu’on arrive à la foire, en septembre, les feuilles sur les haies d’aubépine qui bordaient le chemin perdaient leur vert de l’été pour devenir toutes grises et aussi brun-rouge par endroits, et les baies qui pendaient par grappes passaient du vert foncé au rouge éclatant et ça rendait les moineaux complètement marteaux. Les ailes des linottes vrombissaient dans le soleil et les derniers martinets volaient bas avant de s’aventurer dans le ciel immense.

Dans les bois qui surplombaient ce chemin, les feuilles des chênes jaunissaient et les arbres étaient chargés de glands verts, et maman disait que ça annonçait un hiver rude, tous ces glands, ces fruits et ces mûres. En levant les yeux, j’ai vu le dessous de ces feuilles traversées par la lumière du matin alors que je traînais la petite Charity qui braillait et qu’on marchait tous à la queue leu leu derrière maman en direction de la foire, même si on avait pas de cheval à vendre, pas de paniers, pas de rubans, pas de broderies ni rien du tout.

Mais en levant les yeux vers le soleil qui brillait à travers les feuilles et en entendant le raffut des ailes des moineaux, j’ai vu la face cachée du monde et j’ai su que ce jour-là je me rendais quelque part, comme ces martinets savaient qu’ils étaient destinés à faire un voyage.

Quelque part vers la face cachée où le soleil brillait à travers.

On s’est arrêtés et on a mangé toutes les mûres parce qu’à ce moment-là on était morts de faim et maman a attendu, même si elle, elle en pas pris alors qu’elle était maigre mis à part son gros ventre dans lequel un nouveau petiot grandissait.

En bas du chemin, dans cette petite vallée qui s’étendait de chaque côté du canal, des rangées de péniches et d’embarcations étaient amarrées à perte de vue, leurs cheminées crachant de la fumée dans l’air de cette belle matinée à cause des poêles où ils faisaient bouillir de l’eau pour le thé et, devant la loge de l’éclusier au-dessus du bassin, une solide bonne femme étendait du tissu blanc sur une table pour vendre des gâteaux et des petits pains aux bateliers qui allaient à la foire.

Il y avait des gros chevaux de trait attachés dans le champ à côté du canal, chacun au bout d’une corde fixée à un pieu en acier, et un garçon remplissait leurs abreuvoirs avec un seau en cuir qu’il plongeait dans le petit ruisseau coulant depuis la colline. L’eau étincelait tellement au soleil que ça vous obligeait à faire la grimace pour la regarder. Le jour se levait, même si à l’est on apercevait encore un croissant de lune, et alors qu’on continuait de descendre, on voyait les hommes rassemblés en train d’allumer leurs pipes à côté d’une grosse meule de foin frais près du portail ouvert qui donnait sur le champ tout décoré de drapeaux et de banderoles.

Là-bas, il y avait des brasseurs qui faisaient rouler des tonneaux depuis leur charrette pendant que les Clydesdales piaffaient et renâclaient, deux garçons en blouse blanche traditionnelle qui dépliaient des tréteaux en bois, et la grande et grosse gazille vêtue d’un tablier d’un blanc éblouissant qui surveillait l’installation interpellait et insultait les garçons tandis qu’ils s’empressaient de dresser les tables et de mettre des bottes de paille pour servir de sièges.

Dans le champ, le foin venait d’être fauché et il y avait une corde sur des piquets en fer qui marquait l’aire de vente plus une petite estrade en pin jaune fraîchement scié pour le commissaire-priseur. Tout au fond, il y avait les chevaux et les poneys, de toutes sortes et de toutes tailles et tous destinés à être vendus ou échangés le jour venu. Ils étaient parqués derrière des palissades en bois et des haies de noisetiers, et des jeunes garçons d’écurie brossaient des crinières et curaient des sabots.

Je m’y connaissais bien en chevaux à l’époque et il y avait des poneys et des Cobs gallois, des Shires et des Clydesdales, des Connemaras d’Irlande, des Dales et des Fells, des Clevelands et d’énormes Suffolk Punches couleur miel. Il y avait des gros chevaux de halage, des poneys pour tirer les chariots et des petits Cobs pour les enfants de l’aristocratie, des poneys pour les mines et d’autres pour les labours, et aussi des vieux poneys décharnés bons pour les équarrisseurs.

Et tout en bas, la large route qui menait aux écluses et au bassin depuis la ville se remplissait d’un flot croissant de vendeurs et de colporteurs, de laitières et de marchands de tabac, de charrettes à bras bourrées de pommes et de poires, de vendeuses de rubans et de potiers, de chargements de bois de chauffage sur des chariots tirés par des attelages ; il y avait un pêcheur et un marchand de glace qui déplaçaient d’énormes blocs enveloppés dans des sacs sur des carrioles, des chariots colorés décorés de fleurs et de châteaux peints et tirés par des petits poneys robustes, des roulottes et des chariots de spectacle avec des toits de toile verte, des marchands d’articles fantaisie, une charrette de fraises mûres, des clowns et des marionnettistes portant des costumes rayés et des perches peintes, une carriole tirée par des chiens qui se traînait lourdement sous le poids des tonnelets de cidre. Il y avait des soldats en manteaux écarlates et ceintures blanches et des cavaliers avec des plumes sur leurs casques, des dames en belles jupes longues et des filles de ferme avec des tabliers en mousseline. Des filles endimanchées avec des jolis bonnets et des hommes en tricornes et en toques apparaissaient et disparaissaient dans la foule qui s’engouffrait dans cette prairie. J’ai vu une dame s’arrêter, sortir une boîte en argent et inspirer par le nez des épices délicates pour chasser toute cette puanteur, la merde de cheval, les garçons en sueur, les tonnelets ouverts, la vapeur, la fumée et les hommes qui pissaient dans les haies.

Et dans la cuvette qui longeait le ruisseau, une corde délimitait un ring destiné à accueillir les combats de boxe à mains nues qui auraient lieu quand les ventes et les échanges seraient terminés. Il y avait des tentes pour les boxeurs et leurs seconds, et il y avait déjà des bourses accrochées aux pieux à l’endroit où on pariait sur l’issue du combat. Avant même qu’il commence, les gens pensaient déjà à la fin et sortaient leur argent pour avoir les cotes et les conditions des preneurs de paris.

Sur un chariot plat dans le coin le plus éloigné, de la fumée montait déjà d’une forge et le forgeron en tablier de cuir vidait des sacs de charbon tout en actionnant les soufflets, envoyant dériver au-dessus de la prairie des nuages de fumée gris clair qu’on sentait même depuis les hauteurs d’où on regardait, en rang à côté de notre maman.

Y avait Charity, Mercy et moi, Tass, Benny, Tommy et ma mère, qui s’appelait Keziah Loveridge, et nous aussi on était des Loveridge, comme papa, Big Tom Loveridge, on était roms et on voyageait dans une roulotte et les gadjé nous traitaient de gitans, de romanichels et de boumians parce qu’on vivait comme ça, qu’on restait jamais au même endroit, qu’on travaillait le dimanche et qu’on avait pas le droit d’entrer dans une église ou une chapelle.

Nous, les filles, Charity, Mercy et moi, on portait pas de bonnet, les garçons portaient pas de casquette, et on marchait tous pieds nus sur ce chemin poussiéreux. Tass, qui venait juste après Tommy, avait seulement sa chemise de nuit et sa culotte, et Benny, qui venait après lui, portait la culotte en velours côtelé et le gilet de toile dans lesquels il avait dormi la nuit d’avant. Mercy, Charity et moi, on avait des longues robes grises en laine avec des tabliers noués derrière. On marchait en file indienne du plus grand au plus petit derrière maman, et même si elle était veuve que depuis cinq mois, dans deux de plus elle aurait un nouveau petiot à habiller et à nourrir. Tom et Tass portaient tous les deux des ballots sur le dos avec tous les biens qu’on possédait, enveloppés dans les bâches de toile qu’on tendait entre des arbres pour se faire un abri la nuit.

On était tous affamés ces derniers mois, et à errer sur les routes on avait faim tout le temps, faim à en pleurer et faim à en avoir le ventre gonflé, et Mercy pleurait sans arrêt toutes les nuits. La petite Charity pleurait pas et c’était pire, ça voulait dire qu’elle était triste, malade et qu’elle s’affaiblissait.

La dernière fois qu’on avait mangé, c’était deux jours avant, quand la femme d’un fermier nous avait donné du porridge et des pommes fraîches alors qu’on était tous assis sur le bord de la route en face de son portail. C’était une grande ferme imposante de brique rouge avec un toit en ardoise et un jardin avec un mur devant où il y avait des pommiers et les pommes étaient fermes, vertes et sucrées. Cette femme avait eu pitié de nous, toute cette file de Loveridge qui remontait cette route d’un pas lourd sans cheval ni chariot et, ignorant la règle de son mari lui interdisant de donner à manger aux mendiants ou aux vagabonds, elle nous avait apporté une marmite, elle nous avait aussi donné un seau d’eau fraîche et on avait tous eu droit à une pomme verte cueillie du jour.

Depuis que Big Tom était tombé raide mort, maman avait pris l’habitude de mendier et d’accepter à manger et un abri là où on nous le proposait. Notre vieux poney Cobble était lui aussi tombé raide mort sous la pluie un mois plus tard alors qu’on frissonnait tous entassés sous la tente. Big Tom manquait à ce pauvre vieux Cobble, avait dit maman. Il avait dépéri et il était mort de la fièvre du cheval après la disparition de Big Tom et nous aussi on dépérissait, et maman pleurait le soir près du feu. On avait enterré Big Tom à l’extérieur du cimetière de Yaxley parce qu’on faisait pas partie de l’Église et qu’on travaillait le dimanche, et le jeune vicaire avait dit qu’il pouvait pas être enterré en terre consacrée. Et on avait tellement faim qu’on avait fait griller le vieux Cobble sur le feu mais il était dur comme du chien.

On avait monté le camp dans un taillis près de Yaxley et, avec Mercy, on gagnait trois pennies par jour pour effrayer les oiseaux des cultures de pois et d’orge. Tommy et Tass enlevaient les pierres dans un champ et ils recevaient pour ça un shilling par semaine, alors on était restés là-bas à travailler et à vivre au camp jusqu’à ce qu’un soir, je comprenne qu’il allait nous arriver malheur parce que j’avais vu un corbeau au coucher du soleil, et après des hommes armés de gourdins avaient fait irruption dans notre bosquet et nous avaient chassés. Tommy et Tass s’étaient fait fendre le crâne à coups de bâton et on avait abandonné la grosse bouilloire et les vieilles bottes cirées de Big Tom pour nous enfuir dans la nuit. Cette nuit-là, j’avais plané comme un oiseau et j’avais jeté des sorts abominables à ces hommes-là, qui avaient piétiné nos affaires et nous avaient craché dessus en nous chassant de notre taillis.