Au début des années 80, Gabriel est en train de quitter l’enfance dans son quartier populaire de la banlieue de Buenos Aires où l’eau nauséabonde de la rivière qui le traverse prend feu parfois. Il joue avec ses copains, mais quand on joue dans ce quartier, on joue souvent avec la mort. Il a aussi un grand ami qui dort au cimetière et qui boit. Il lui apprend beaucoup de choses sur les tombes.

Gabriel regarde son père qui travaille et ne connaît que des échecs. Mais l’enfance qui se termine laisse derrière elle les amitiés forgées dans le danger et la peur.

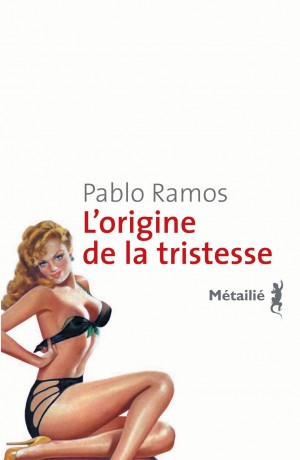

Dans ce premier roman très autobiographique, Pablo Ramos montre d’incontestables dons de narrateur à travers une écriture précise au rythme passionné, il sait aussi que l’humour est plus puissant que l’autocompassion et que si on la laisse vibrer, la vie fait son chemin même là où on ne voit pas d’issue.

-

Un bidonville à Buenos Aires, des enfants confrontés aux réalités chaotiques de la vie : un roman vigoureux, une plume alerte, c'est du meilleur néo-réalisme, touchant, drôle... et triste aussi bien sûr ; bref, c'est un régal.

André Zaradski

-

"Un roman d'apprentissage qui décrit la perte des illusions de l'enfant, une à une. Et pourtant tout cela est décrit avec une drôlerie évidente, de manière musclée, rythmée, dans des épisodes qui tiennent à la fois du Club des cinq (ils sont un peu plus nombreux ici), et du Tunnel de Sabato, autre argentin célèbre."Jean-Pierre HanLES LETTRES FRANCAISES

-

"Largement autobiographique, ce roman échappe aux pièges du misérabilisme grâce à son écriture nerveuse et colorée, et chante davantage le désir et sa vitalité que la frustration et la tristesse."Johanna LuyssenLA FIGARO LITTERAIRE

-

"Un premier roman entre tendresse et brutalité, celle des faits, celle de la vie."Daniel MartinLA MONTAGNE

-

"C'est cru comme de véritables dialogues entre préadolescents. C'est parfois beau comme une fleur sur un énorme tas de fumier. Ecrit dans une belle fureur rythmée: celle de la narration des origines d'une indécrotable tristesse."Jacques SterchiLA LIBERTE

-

"Il faut vraiment quitter l'enfance. Ce départ, c'est l'origine de la tristesse."Stéphane HoffmannMADAME FIGARO

-

"La Pampa des nostalgies. Le Livre de l'Argentin Pablo Ramos, sorte de Louis Pergaud hispanique, plein de larmes et de malice, est une réussite."François CérésaSERIVE LITTERAIRE

-

"Seule la tristesse, qui est ici un sentiment doux, accompagne discrètement la joie d'être en vie."Véronique RossignolLIVRES HEBDO

LE CADEAU

Comme tous les dimanches, il y avait foule dans le bar de l’Uruguayen. J’ai rejoint Rolando, qui, plus qu’assis, semblait affalé sur le comptoir. J’ai grimpé sur un des tabourets et je l’ai un peu secoué.

–Il est k-o, petit, m’a dit l’Uruguayen qui a essuyé un verre avec un torchon crasseux, l’a regardé en transparence, l’a essuyé encore et l’a accroché la tête en bas, comme une chauve-souris, entre les vieux rails en bois qui pendaient

du plafond.

–Rolando, je lui ai dit, tu as oublié pour ma mère ?

L’Uruguayen s’est accroupi et a disparu sous le comptoir ; il en est ressorti avec son torchon mouillé qu’il a pressé contre la nuque de mon ami.

–Hé, la Belle au bois dormant, c’est l’Épervier, le gamin du Noiraud, qui te parle, hé ! C’était pas aujourd’hui que tu devais lui donner son cours ?

–Lècsion number ouane, a dit Rolando comme réveillé en sursaut. Il s’est redressé et a tendu une main vers le plafond avant de retomber.

–Vaut mieux que tu reviennes ce soir, m’a dit l’Uruguayen, il a encore quelques heures de méditation devant lui.

–Oui, mais on a seulement jusqu’à dimanche, j’ai dit, plus pour moi-même que pour répondre à l’Uruguayen. Je me suis retourné vers mon ami et j’ai insisté : Rolando, tu devrais prendre un café, tout en lui donnant plein de petites tapes.

Mon ami a remué la tête pour m’indiquer qu’il était d’accord. Je me suis senti encouragé ; il y avait encore de l’espoir. L’Uruguayen a préparé un double expresso et l’a posé devant moi. Faire en sorte que Rolando l’avale a été un problème en soi, parce que le café était très chaud et que lui n’arrivait même pas à tenir la tête droite. Il ressemblait à ces petits chiens avec un cou à ressort que l’on colle au-dessus du tableau de bord dans les autobus. J’ai essayé de le soutenir pendant que l’Uruguayen, qui avait fait le tour du comptoir, faisait ce qu’il pouvait pour porter la tasse à ses lèvres. Et puis Rolando a eu un geste brusque et il a renversé le café par terre et sur le gilet de l’Uruguayen. Alors, celui-ci s’est énervé : il a attrapé Rolando par les joues, il les a tirées jusqu’à faire disparaître les lèvres, l’a obligé à mettre la tête en arrière et lui a balancé dans le gosier une dose de café chaud à lui faire bouillir les tripes. Rolando a poussé un cri, s’est redressé, s’est appuyé sur le tabouret d’à côté et s’est mis à crier : “Moi, j’ai des livres !” Il a crié quatre fois la même chose, qu’il avait des livres, et l’Uruguayen lui a dit que la seule chose qu’il avait, c’était une cuite monumentale.

Les cris ont contaminé plusieurs des ivrognes, et le bar, jusque-là plutôt tranquille, s’est agité. Deux gardiens, amis de Rolando, se sont indignés et ont assuré qu’il avait bel et bien des livres, et qu’il fallait le traiter avec plus de respect. A l’une des tables, un roulement de dés a provoqué un tumulte et, pendant que quelqu’un récitait la composition de l’équipe d’Argentine lors de la coupe du monde en Angleterre, un long cri de soulagement s’est fait entendre depuis les toilettes, juste à temps pour étouffer le “pédé d’Uruguayen” qu’un autre disait à voix basse. Finalement, un grand roux qu’on surnommait Le Héron a affirmé que la Province orientale de l’Uruguay avait toujours été argentine et qu’il était temps qu’on nous la rende.

–Vous avez intérêt à vous calmer un peu ou j’appelle les flics, a crié l’Uruguayen en frappant plusieurs fois sur le comptoir avec le culot d’une bouteille. Tu vois, gamin, m’a-t-il dit, vivre avec des singes, ça rend con.

–Il en a bu combien ? je lui ai demandé, parce que la seule chose qui m’intéressait, c’était Rolando.

–Ici, deux seulement, m’a-t-il répondu avant de retaper plus fort, mais ce n’était plus vraiment la peine vu que ça s’était calmé. Rien de tel pour calmer les esprits que de parler d’appeler les flics.

–J’espère que ça ne va pas continuer, j’ai dit, plus déprimé que jamais.

–Même s’il le voulait, tu peux être tranquille pour aujourd’hui. A moins que quelqu’un l’invite. Moi, je ne peux pas faire crédit au vice, je n’ai même pas de quoi acheter du lait pour mes gamins.

Je suis sorti du bar pour rentrer chez moi. Il était presque six heures du soir. J’avais envie de pleurer : si c’était comme ça, je n’avais aucune chance d’avoir l’argent pour le cadeau. Dimanche, c’était l’anniversaire de maman, et je n’avais pas l’intention de me résigner à la plante verte entourée d’un ruban rouge que grand-mère nous préparait tous les ans. C’était un anniversaire très spécial pour nous, parce que maman était enceinte. Et moi je voulais lui acheter un pendentif et des créoles en vrai argent que j’avais vus au marché aux puces, mais comme ça coûtait presque trente pesos, le seul à pouvoir m’aider, c’était mon ami Rolando.

J’ai dépassé un pâté de maisons et je me suis arrêté sur la petite place à l’entrée du bidonville de villa Corina, devant le mur qui bordait le cimetière. J’ai trouvé un ballon en caoutchouc crevé, je l’ai mis sur le bon côté pour taper dedans et j’ai essayé de voir si j’arrivais à passer à travers un vieux pneu suspendu à une barre de fer. J’en ai mis quatre sur dix et, quand j’en ai retiré dix, j’en ai mis six. J’ai ramassé le ballon et je me suis assis sur la dernière balançoire encore en bon état.

N’importe qui pouvait prendre une cuite et cela ne voulait rien dire. En plus, Rolando était d’accord pour m’aider. Il me l’avait lui-même proposé quand il m’avait vu demander au marché le prix de ces babioles pour dames. Il était très discret sur son travail et il n’aurait pas proposé une chose pareille à n’importe qui. Mais moi, il me traitait autrement que le reste des gamins, et plus d’une fois il m’avait dit, très sérieusement, qu’il me considérait comme un ami.

Rolando avait dans les cinquante ans et cela en faisait plus de trente qu’il vivait dans les caveaux du cimetière d’Avellaneda. C’était pour ça que presque tout le monde le méprisait. Encore plus quand il était soûl. Mais moi, je pensais que chacun était libre de vivre là où il voulait. Nous, par exemple, qui vivions avec les vivants, ça ne voulait pas dire qu’on vivait mieux. Il était gardien de cimetière et cela signifiait qu’il devait faire briller les bronzes, entretenir les tombes, nettoyer les ossements de ceux qui passaient de la terre à la niche et rassembler au crématorium ce qui pouvait rester d’un défunt pour le verser dans un petit sachet à remettre aux parents du mort. Il fallait aussi savoir attirer une nouvelle clientèle et là était, aux dires de Rolando, le véritable art. Son emploi de gardien lui fournissait, dans les bonnes périodes, de quoi vivre bien. Et il avait toujours du temps de reste, qu’il passait chez l’Uruguayen. J’allais souvent lui rendre visite au bar, où il me racontait toutes les choses mystérieuses

qui s’étaient passées au cimetière. Des choses que ceux qui vivent ailleurs ne peuvent pas voir. Il les racontait avec respect, parce qu’il essayait toujours de comprendre les gens, quoi qu’ils fassent. Comme cette fois où il avait vu un type en train de baiser avec sa fiancée. Au petit matin et à l’intérieur du cimetière. Dit de cette manière, cela semblait plus ou moins banal ; ce qui était effrayant, c’était que ladite fiancée était morte et enterrée de la veille. Les gardiens l’avaient attrapé et ils l’auraient lynché si Rolando ne s’était pas interposé. Ce n’était pas qu’il approuvait

la conduite du type, mais parce qu’il s’était rendu compte que le bonhomme était devenu fou. C’est ce genre d’histoires qui faisaient de lui à mes yeux quelqu’un à part.

Rolando avait des cheveux noirs peignés à la gomina et il était plutôt petit. Il portait une veste bleue et des pantalons trop courts, d’après lui c’était pour éviter de les crotter sur les tombes fraîchement creusées. Il parlait lentement, comme une personne importante, un magistrat ou un professeur, et quand il se mettait à chanter, même s’il chantait faux, il avait une voix de ténor à fendre la terre. Ce n’était ni un fou ni un menteur, encore moins quelqu’un de flippant comme le prétendait mon frère Alejandro. C’était une personne amusante et très bien élevée, qui donnait juste l’impression de vivre dans un autre temps.

Avant de rentrer à la maison, j’ai décidé d’aller jeter un coup d’œil au cimetière, histoire de voir si je m’y habituais un peu. J’ai donné un grand coup de pied dans le ballon en caoutchouc et je me suis lavé les mains dans le caniveau. J’ai marché à l’ombre du mur, j’ai tourné au coin et j’ai continué jusqu’aux grilles blanches de l’entrée principale. Je la jouais très sûr de moi jusqu’au moment où j’ai jeté un coup d’œil à l’intérieur : j’ai senti un frisson dans le dos. J’ai essayé de me donner du courage et j’ai regardé de nouveau, pour examiner tranquillement tout ce que l’on pouvait apercevoir de là. Je me suis dit qu’au moins avec tout ce monde en mouvement d’ici vers l’au-delà, il devait être impossible d’être tout seul. Rolando m’avait dit que pour dissiper la première impression, le mieux c’était de s’imaginer un dimanche dans un petit village. J’ai regardé les cryptes et je me suis dit que c’étaient les petites maisons du village des morts. C’était rassurant de voir qu’on y trouvait tout : des trottoirs, des rues pavées, avec un nom à chaque carrefour et même un feu orange clignotant au-dessus du croisement des deux rues les plus larges. Les constructions étaient de petite taille mais il y avait des arbres et des plates-bandes fleuries. Et même une place principale avec un jardin de croix éclairé par le soleil de l’après-midi. J’ai respiré un grand coup et j’ai observé les sculptures l’une après l’autre. La plus haute, c’était un obélisque bleu ciel, près de l’entrée. Quelques pas plus loin, il y avait une arche de lauriers verts et, en direction des tombeaux, deux anges maigres soufflaient dans des trompettes de bronze et accueillaient des tas de pigeons sur leurs têtes et leurs bras. Je n’aimais pas les pigeons mais je me suis dit que, posés sur les anges, ils n’étaient pas trop mal. Il y avait aussi d’autres sculptures, si bizarres que je ne peux pas les expliquer, et de gros enfants avec des ailes de papillon et le zizi à l’air en train de chanter en regardant le ciel. Le cimetière ressemblait vraiment à un village heureux un dimanche. Sauf qu’au fond, là où le dernier mur d’enceinte était mitoyen de la villa Corina, se dressait un énorme bâtiment en ciment : le monobloc avec les niches.

Pourquoi y rentrer sans Rolando ? Je me suis assis sur un banc à côté de la porte et j’ai demandé l’heure à une dame qui passait chargée de cabas. Elle arborait un tablier de cuisine plein de petits pingouins verts et noirs ; je n’avais jamais vu un tablier aussi moche. Elle a posé les cabas par terre, sorti une montre-bracelet sans bracelet qu’elle m’a mise sous le nez. C’est seulement alors que je me suis rendu compte qu’elle était assez vieille. J’ai regardé l’heure et je lui ai fait un signe qui voulait dire oui. Je ne l’ai pas remercié, pas par manque de bonnes manières mais parce que je me sentais mal à l’aise seul avec elle, qui me regardait, plantée à côté de ses cabas. La dame a sorti une grappe de raisins et me l’a donnée. J’ai pris la grappe et je jure que j’ai fait un effort pour dire quelque chose. Mais je n’y suis pas arrivé. Elle a repris ses sacs et elle est repartie. Les raisins étaient bien doux et cela aurait dû suffire pour remplir de bien-être n’importe qui. Mais moi je me suis senti mal. Je ne peux pas dire pourquoi. Je n’ai jamais su pourquoi je devenais si triste quand il m’arrivait des choses comme ça.

A la maison, c’était jour de barbecue. Il y avait Coco – l’associé de mon père –, sa femme, leur fille, et mon oncle et ma tante qui venaient de se marier. Papa avait allumé le feu sur une plaque en tôle, à côté du gril que nous avions dans le patio. J’ai dit bonjour et je suis allé dans la chambre. Alejandro avait mis l’électrophone à plein volume pour écouter un disque de Pescado Rabioso.

–Hé, m’a-t-il dit (et sa voix se mêlait à celle du flaco Spinetta qui s’égosillait qu’il en avait marre de crier pour Cris et que son âme était comme un arbre solitaire), tu devrais aller faire un tour à l’atelier. J’ai piqué une petite bouteille de muscat des Berges.

J’ai baissé le son de l’Electrolux et je lui ai demandé où il l’avait trouvée. Mon frère l’a joué très sûr de lui et m’a adressé un signe du genre “moins tu en sais, mieux tu te portes”. Alejandro, le mystère, c’est son truc. Il m’a dit qu’il avait caché notre bouteille à l’intérieur du cylindre cassé de la presse hydraulique. Il avait les yeux brillants et on voyait bien qu’avant de la planquer, il s’en était tapé plusieurs gorgées. Je suis sorti, j’ai pris les clés sur la table de la salle à manger et j’ai traversé la rue pour aller à l’atelier.

L’atelier de papa était un local plutôt vaste avec dix établis disposés sur les côtés et, sur le mur du fond, le tour revolver, le four industriel, la presse hydraulique, le bac à vernis et le réservoir d’eau froide qui servait aussi d’urinoir. Il n’y avait pas de toilettes et si l’on voulait faire plus que pipi, il fallait aller dans la maison. Maman protestait toujours à cause de cela. Parce que chaque fois qu’un client avait un besoin pressant, il devait aller à la maison chier dans nos toilettes. Les seuls établis utilisés étaient ceux

de papa, de Coco et d’Alejandro. Les autres dataient de l’époque où l’atelier était rempli de bobineurs payés à l’heure, mais ni mon frère ni moi ne l’avions connu alors.

Dans l’atelier de papa, on bobinait des dynamos, des alternateurs et des démarreurs. Et aussi des bobines de moteurs d’essuie-glaces, même si celles-là étaient une plaisanterie qu’on réparait même dans les plus mauvais ateliers. Un véritable bobineur, disait toujours papa, préférera travailler sur le rotor ou le stator d’une dynamo ou d’un démarreur. Moi j’étais chargé de préparer le maté, parce que tout le monde disait que je n’étais pas fait pour les travaux manuels. Alejandro, en revanche – peut-être parce qu’il avait treize mois de plus que moi –, travaillait comme bobineur au retour de l’école. Il avait son propre établi et ses propres outils de bobineur. Et il se servait même, sous la stricte surveillance de Coco ou de papa, du tour revolver. Et ça, tout le monde n’en était pas capable.

J’ai refermé la porte à clé et sans allumer aucune lampe, en me contentant du peu de soleil qui filtrait par la seule fenêtre, j’ai sorti la bouteille du cylindre cassé. Le cylindre était recouvert de graisse rouge et la bouteille en était maculée. Je l’ai essuyée avec de l’étoupe, l’ai débouchée et ai goûté le vin. Il était très doux, c’était celui que nous appelions “l’Eau trouble”, sans aucun doute le meilleur de tous les vins.

Quand je me suis senti bien en forme, je me suis mis à examiner les calendriers avec les filles à poil. J’ai dû me faire une branlette tout de suite, pour pouvoir ensuite les regarder plus tranquillement. Il y avait des nanas pour tous les goûts, collées sur tous les murs du local. Les deux avec les plus gros lolos étaient près de la porte d’entrée, c’est-à-dire exactement au milieu de l’atelier, devant le tour et le four industriel où l’on chauffait les godets pour fondre l’étain. Elles faisaient la réclame pour du fil de fer gainé de coton et elles étaient de profil, entourées de fil de fer blanc, comme des momies de Cléopâtre montrant leur cul et leurs seins, qui étaient tout ce qu’elles avaient à l’air. Au-dessus de l’établi d’Alejandro, il y en avait une qui était la copie conforme d’Isabel Sarli, en culotte et soutien-gorge, la bouche ouverte comme un poisson. Je pouvais m’imaginer des milliers de choses devant cette bouche peinte en rouge vif. Au-dessus de l’établi de Coco s’étalait le plus gros cul que j’avais jamais vu. Elle faisait la réclame pour la Boulonnerie du Dock. Le cul pointé comme une montagne, elle tournait la tête pour te regarder avec un formidable air de pute, tout en sortant d’une boîte de bonbons en forme de cœur un boulon qu’elle faisait semblant de manger. Au-dessous, en lettres rayées de noir et de jaune, le slogan disait : “Que manges-tu, fillette, des Boulons du Dock ?”

La seule reproduite en plusieurs exemplaires était

une petite maigre, en costume de collégienne mais avec une minijupe et un petit haut qui lui cachait les seins seulement jusqu’à la pointe des tétons. Elle avait des tresses et suçait son pouce. C’était la réclame pour l’atelier de papa, qui s’appelait Los Amigos, et elle était présente en une dizaine d’exemplaires dans tout le local. Maman disait que c’était une honte parce qu’elle aurait pu être sa fille ; c’est-à-dire, la fille de papa ; c’est-à-dire, ma sœur. A cause de ce que disait maman, je n’avais jamais pu me branler avec la petite maigre et j’essayais de ne pas trop la regarder.

Il y avait aussi une Japonaise, les mains entre les jambes et l’air surpris parce qu’un essieu gigantesque essayait de la traverser comme si elle avait été une bobine. La Japonaise était accrochée au-dessus du poster de “River, Champion !” où le numéro 10 Beto Alonso était affublé, juste au niveau de la bouche, d’une bite avec deux couilles poilues dessinées au feutre bleu par mon frère. Alejandro, comme nous tous, était fan d’Arsenal et c’était le seul qui osait défier Coco.

Il y avait tellement de femmes sur les affiches que la tête te tournait. Mais il y en avait une en particulier dont j’étais tombé amoureux. Amoureux pour de vrai. Elle était sur le mur derrière l’établi où l’on rangeait les papiers. C’était une blonde qui faisait la réclame pour les roulements SKF. Elle était délicatement nue, à cheval sur un énorme roulement. Les cheveux dénoués jusqu’à la taille, les lèvres humides entrouvertes et les seins roses couverts de petites gouttes de rosée. Elle avait les yeux tristes, comme si quelqu’un l’avait abandonnée sur ce roulement qu’elle serrait entre ses jambes par crainte de tomber. La photo était si réelle que, où que j’aille, la blonde me suivait du regard. Le plus étrange de l’affiche était que tout en bas, en petites lettres, figurait son nom : “Modèle : Andrea C.”

Je me suis allongé sur l’établi aux papiers et je suis resté un moment à la regarder. J’ai bu une gorgée de vin et j’ai allumé une des cigarettes qu’avec Alejandro nous volions à papa : des Particulares, sans filtre. La fumée âcre m’a fait tousser et, après avoir bu encore un petit coup, j’ai rouvert ma braguette et j’ai commencé à me la caresser doucement. Je sentais le sommeil me gagner et, à mesure que j’accélérais mes caresses, le goût du vin et du tabac me montait à la tête. J’ai vu le visage d’Andrea C. qui semblait changer d’expression comme si elle aussi, elle y prenait plaisir.

–Andrea C., Andrea C., ai-je murmuré à voix basse les dents serrées.

Alors, elle a commencé à bouger. Elle s’est étirée, est descendue du roulement et est sortie de la photo pour se coucher à côté de moi. Sur l’établi aux papiers, elle m’a longuement embrassé et nous nous sommes fait l’amour, tout imprégnés de l’odeur de graisse rouge, entourés des petits morceaux de mica et des copeaux d’étain qui resplendissaient dans l’obscurité.

Vers minuit, j’ai disposé les oreillers et les draps de façon à faire croire que j’étais dans le lit. J’ai dit à mon frère de me couvrir au cas où maman viendrait demander si on avait besoin de quelque chose. Quand maman venait, elle n’allumait pas et elle restait sur le seuil de la porte, surtout depuis que son ventre limitait ses déplacements. Alejandro n’avait qu’à prendre une voix endormie pour lui répondre que non.

–Je vais voir Rolando, je lui ai dit. Je l’ai laissé chez l’Uruguayen et il n’était pas en bon état.

–Toujours fourré avec cet ivrogne, a dit Alejandro.

Je suis sorti de la chambre et j’ai traversé la salle à manger qui était à moitié éclairée. Tout le monde continuait à discuter dans le patio et personne ne m’a remarqué. Une fois dans le couloir, j’ai attrapé la bicyclette, je suis sorti dans la rue et j’ai démarré à toute vitesse.

C’était une de ces jolies nuits des premiers jours de mars. Les rues étaient sombres et le vent agitait lentement la cime des arbres. Pour arriver au bar, j’étais obligé

de passer par le cimetière et j’ai pédalé jusqu’à l’avenue Agüero où j’ai tourné à gauche. J’ai accéléré un peu et j’ai pu distinguer le monobloc des niches qui, avec ses quatre étages, était plus haut que n’importe quelle maison du quartier. J’ai aperçu l’ombre d’un homme tapi près de la porte principale. Je suis monté sur le trottoir d’en face, en évitant les pots de fleurs vides et je suis redescendu sur la chaussée. J’avais fait quelques mètres quand je me suis rendu compte de qui c’était. J’ai freiné en faisant crisser la roue arrière. Songeur, la tête dans les épaules, Rolando se peignait avec les doigts. Je me suis approché lentement, en poussant la bicyclette à côté de moi. Même si cela semble bizarre, j’ai senti que c’était moi qui lui devais une excuse.

–J’ai dû rentrer chez moi, je lui ai expliqué. Tu en tenais une sacrée.

–J’ai rêvé qu’on voulait m’écorcher comme un cochon, m’a répondu Rolando.

Il a ouvert un petit sac en cuir marron qu’il avait près de lui, a sorti une bouteille, a enlevé le bouchon et, en murmurant que c’était de l’eau, il s’est mouillé la tête. Il a sorti son peigne et s’est coiffé en arrière, à la Carlos Gardel.

–Au boulot, a-t-il dit. Au cimetière.

–Mais il est fermé…

–Encore mieux, a-t-il dit, et j’ai cru qu’il commençait à perdre la tête.

–Mais tu peux me dire comment on va rentrer s’il est fermé ?

–Fermé pour les morts et pour les vivants, mais pas pour Rolando.

–Et qu’est-ce que je fais du vélo ?

–On n’a pas idée d’amener un vélocipède dans un cimetière.

–Un quoi ? Si on me le pique, mon vieux va me tuer.

–Mais Rolando est là, a dit mon ami en prenant l’air important, et Rolando est ton ami, n’est-ce pas ? Alors, je ne vois aucune raison de t’en faire.

Il a pris la bicyclette, a traversé l’avenue Agüero, est entré dans une ruelle derrière un fleuriste et en est aussitôt ressorti.

–Voilà, m’a-t-il dit. Et, maintenant, au cimetière.

Nous avons commencé à faire le tour de l’énorme masse. A mon étonnement, nous sommes passés sans nous arrêter devant chacune des portes secondaires. Quand nous avons tourné le second coin et que nous sommes entrés dans la rue de derrière, celle qui est en face du bidonville et où il n’y a plus aucune porte, j’ai su que Rolando avait l’intention d’entrer dans le cimetière par le pire endroit : le monobloc des niches. J’essayais de ne pas le montrer, mais j’avais une trouille terrible. Rolando, lui, marchait nonchalamment, l’air assez heureux, comme inconscient que d’un côté il y avait un cimetière et de l’autre l’obscur campement du bidonville.

Au milieu de l’enceinte, juste au pied d’un gommier, il m’a dit que c’était là. Nous avons grimpé dans l’arbre et, de l’arbre, sauté sur la corniche du mur, d’où saillait un petit balcon comme celui de Roméo et Juliette. Rolando m’a dit qu’autrefois c’était un poste de surveillance. Je n’avais pas envie de lui demander ce qu’on pouvait bien surveiller dans un cimetière mais il devait me raconter plus tard que les postes en question avaient été construits un siècle et quelques avant, pendant l’épidémie de fièvre jaune, quand les premiers habitants du quartier, par ignorance, avaient voulu mettre le feu au cimetière.

Nous nous sommes glissés par la corniche jusqu’au petit balcon. Rolando allait devant et j’ai eu plusieurs fois l’impression qu’il perdait l’équilibre. Quand nous sommes arrivés au poste de surveillance, il haletait comme un chien. Il m’a donné trois tapes dans le dos et s’est attaqué à une petite porte métallique qu’il est arrivé à décoincer. Alors, au milieu de tout ce silence et dans le noir total, nous avons pénétré dans le premier étage du monobloc des niches.

–Rolando, j’ai murmuré.

–Quoi ?

–Où tu es ?

–Ici.

–Où ?

–Devant toi, mon ange.

Il m’a touché et j’ai sursauté.

J’étais mort de peur. On ne voyait rien et l’odeur était insupportable, comme si quelqu’un avait mélangé du déodorant avec de l’eau de javel. Rolando m’a pris par la main et je me suis laissé conduire. Nous avons fait quelques pas et il s’est arrêté brusquement.

–Merde, mais qu’est-ce qu’il y a ? il a dit.

Il y avait que nous marchions comme entravés, en nous tenant comme deux personnes qui se seraient donné la main pour se dire bonjour. Rolando m’a lâché et je me suis accroché à sa veste. J’ai entendu un juron, mais pas question que je lâche. On est arrivés à un escalier et on s’est arrêtés. On a commencé à descendre lentement, en tâtant chaque marche. C’était un escalier en colimaçon. On a tourné trois fois à droite et on est arrivés en bas. Alors j’ai vu une lumière, ténue mais bien nette, tout au bout de ce qui ressemblait à un long corridor.

–Vers la lumière, marche lentement vers la lumière, m’a dit Rolando, et j’ai pensé à ces types qui reviennent de l’au-delà et qui te racontent qu’ils marchaient vers une lumière si puissante qu’elle les aveuglait. Cette lumière-là était minable, mais je suppose qu’elle devait lui ressembler un peu. Rolando m’a de nouveau lâché et je l’ai senti s’éloigner.

–Rolando, merde, je ne peux pas bouger, je me sens paralytique.

–Paralysé, tu veux dire, m’a-t-il répondu et l’idée qu’il était tout près m’a soulagé.

On a continué et, à chaque pas, il était de plus en plus évident que la lumière était la sortie du monobloc des niches. Je pouvais déjà distinguer l’ombre faible de mon ami qui s’allongeait sur le mur. J’ai tendu la main vers le côté et j’ai touché une surface métallique : un vase. J’ai senti entre mes doigts les fleurs baveuses qui, quand je les ai bougées, ont répandu une odeur répugnante. J’ai retiré la main d’un coup et le vase a roulé par terre avec un tintement de cloche.

–Hé, m’a dit Rolando, très nerveux, fais gaffe ou on va finir au trou.

Je n’ai pas pu lui répondre tout de suite parce que je n’avais plus de voix.

–Excuse-moi, j’ai fini par dire, j’avais envie de toucher.

–Mais ce sont des niches ! m’a-t-il répondu d’un ton indigné. Comme des placards remplis de morts. Pourquoi tu veux y toucher ?

On est arrivés à une porte en verre et mon ami m’a dit de me baisser et de rester tranquille, le temps qu’il jette un coup d’œil pour voir si les gardiens en service étaient des amis. Il est sorti et moi, je suis resté, pour la première fois de ma vie, seul dans un cimetière.

Derrière, l’obscurité était pleine de morts empilés et, devant, il y avait la vision des caveaux et des croix au clair de lune. J’ai senti mon estomac qui durcissait comme une pierre. Je ne pouvais pas m’empêcher de faire un bruit effrayant avec ma gorge. Un bruit semblable à celui que font les pigeons quand ils sont rassemblés. J’ai fermé les yeux, j’ai respiré un grand coup et j’ai essayé de penser à Andrea C. Ses doux cheveux sur mon visage, ses cheveux qui sortaient de la photo, agités par une brise marine. Et elle ensuite, toute nue, qui se laissait glisser du roulement sans aucune crainte, confiante dans la main ferme que je lui tendais, souriante parce qu’elle comprenait que j’étais le prince charmant que durant tant d’années elle avait attendu.

–Hé, on y va, m’a dit Rolando et il aurait mieux valu qu’il me flanque un coup de pied au cul, parce que j’ai failli mourir de peur. Pas d’ennemis en vue. Mais qu’est-ce que tu as là ?

J’avais défait ma braguette et, sans m’en rendre compte, j’avais commencé à me caresser.

–Quoi, tu allais te branler ? il m’a demandé.

–Tu ne vois pas que je suis en train de pisser ? Alors, tais-toi, s’il te plaît.

–Tu allais te branler, a dit Rolando.