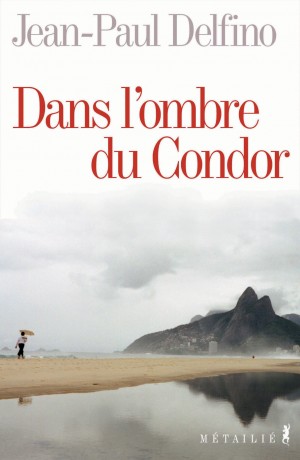

Au début des années 60, Lucina a 16 ans et deux passions, la musique qui, à Rio de Janeiro, est en train de connaître un âge d'or avec la naissance de la bossa nova et la politique, dont Cuba donne une idée très séduisante. Paulo, lui, a 20 ans, il rêve de richesse et de femmes et débute dans un grand journal. Leurs pères sont amis, il s'agit de Joao Domar et de Zumbi, les héros de Corcovado, et ils envisagent pour leurs rejetons un destin heureux et si possible commun. Mais la politique, avec tout ce qu'elle comporte de violence à cette période au Brésil, va vite changer les destinées. Entre 1960 et 1980, dans tout le sud de l'Amérique, la politique c'est le Plan Condor, élaboré par les Etats-Unis, pour mettre en place des gouvernements à leur solde, surtout militaires, et supprimer toute opposition démocratique au nom de la lutte contre le communisme.

Lucina milite dans le mouvement universitaire tout en continuant à s'intéresser à la musique, tandis que Paulo épouse la fille de l'ambassadeur des Etats-Unis et est recruté par la CIA. Lucina subira le sort de nombreux étudiants et musiciens, elle sera torturée, mais Paulo se révèlera plus lucide qu'il n'y paraît.

S'appuyant sur une solide documentation historique, J.P. Delfino nous fait vivre avec talent cette période à travers des personnages attachants, que le lecteur de Corcovado connaît déjà, et cette nouvelle génération plus complexe, et en n'oubliant jamais les règles de la fiction.

Un roman vivant, passionnant, qui marie musique et politique, amour du Brésil et indignation salutaire.

Publié au Brésil Corcovado a connu un très grand succès public et médiatique. Ce deuxième tome sortira en même temps en France et au Brésil.

-

« Ce 2e volet de la saga carioca évoque cette fois le Brésil des années 60 : un pays qui «renaissait à lui-même». Mais l'opération Condor, plan de la CIA pour mettre au pas les démocraties d'Amérique latine sous couvert de lutte contre le communisme va [...] stopper net le Brésil dans son élan. Amoureux inconditionnel du Brésil, J.-P. Delfino lui rend plus que jamais hommage, et justice, dans ce roman passionnant, plein de saveurs et de douleurs. »Delphine PerasLIRE

Sir George Reader lança trois coups de sifflet, dont le dernier sembla retentir pour l'éternité. Il s'éleva de la pelouse martyrisée, tourbillonna dans la fraîcheur de ce mois de juin 1950, monta dans les airs avant d'aller frapper, tous au même instant, les deux cent mille spectateurs agglutinés dans le stade du Maracanã. La messe était dite. Le drame, consommé. Le Brésil ne lèverait pas, sur ses terres, le trophée Jules Rimet de la Coupe du monde de football. Le vieil ennemi de toujours, l'Uruguay, la Celeste, venait de priver tout un peuple de l'immense joie de se retrouver sur le toit du monde.

Dans les tribunes pétrifiées, le silence qui succéda aux coups de sifflet de Sir George Reader fut immédiat. Chacun resta là, interdit, incrédule, la main encore crispée pour certains sur le poste de radio, ne sachant que faire ni que dire. Pendant d'interminables minutes, les supporters ne purent se résoudre à quitter le Maracanã, le plus grand stade de l'histoire de l'humanité, construit dans l'objectif principal de voir le Brésil sacré champion du monde. Personne n'osa croiser le regard de son voisin. La honte et la douleur de la défaite montaient dans les âmes, montaient jusqu'à embuer les yeux, montaient jusqu'à ce que les larmes jaillissent, incontrôlables, dérisoires face au spectacle des joueurs uruguayens emportant la coupe sans se risquer à un tour d'honneur, après une cérémonie de remise du trophée réduite à son plus strict minimum.

Posté au sommet du stade, juste au-dessus de la tribune présidentielle, un urubu noir, gras à souhait, le long cou voûté, semblait se repaître de la tristesse de tout un peuple jeté à bas. Subitement, mais peut-être ne fut-ce qu'une illusion d'optique, les couleurs jaunes et vertes brandies l'instant d'avant pour soutenir les auriverde* de la Seleção s'estompèrent. Un gris de plomb se posa sur la foule, l'englua de toute sa masse, gommant les visages, liant chaque être dans une souffrance commune, muette. Lorsque les joueurs quittèrent définitivement la pelouse, le gris vira au noir profond. Les premiers évanouissements se produisirent, sans cri. Les décisions de suicide, qui se produiraient effectivement dans les jours suivants à travers tout le Brésil, s'imposèrent, pour certains, comme une évidence, l'unique échappatoire possible.

Le stade du Maracanã, gigantesque coquillage de béton armé, venait de se transformer en cimetière des illusions pour la totalité des Brésiliennes et des Brésiliens.

- Ils ont eu que ce qu'ils méritaient. Quand on arrive même pas à marcher, on joue pas au football…

Raide dans son pardessus en poil de chameau, Bartolomeu Zumbi avait parlé sans illusion, persuadé dès la première syllabe prononcée que sa plaisanterie ne ferait sourire personne, pas même lui. João Domar da Cunha, d'ailleurs, ne répondit rien, se contentant d'allumer une énième cigarette. À pas lents, ils quittèrent leur place, le regard douloureusement à terre, parmi la multitude d'anonymes qui, tous, partageaient la même souffrance, le même désespoir.

Une pluie fine se mit à tomber sur Rio de Janeiro. La lumière déclina insensiblement. Sur le toit du Maracanã, l'urubu s'était envolé, abandonnant la coque de béton à son silence.

Les deux hommes hélèrent un taxi, unique tache jaune vif dans la grisaille humide. Le chauffeur ne leur dit pas bonjour, ne leur adressa pas le moindre mot. Le poste de radio éteint, il conduisit son bahut au pas d'enterrement. Quand la pluie se renforça, il ne mit pas en route ses essuie-glaces. Suffisamment de larmes de douleur lui brouillaient la vue, une amertume qui mettrait sans doute des années avant de se dissiper tout à fait.

-100x150.jpg)