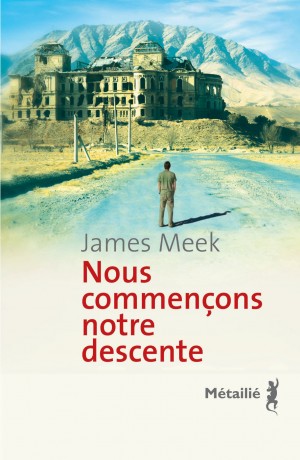

Tout avait pourtant débuté comme un conte de fées moderne : un grand reporter de guerre rencontre à Kaboul une journaliste américaine et commence à écrire un best-seller. De retour à Londres, après un dîner en ville où il a donné une définition très personnelle de la guerre, il a démissionné de son journal, est parti pour New York en première classe, sans bagages, en veste de lin noir, signer son contrat d’édition puis rechercher l’insaisissable Astrid, et il s’est retrouvé sur les territoires les plus sombres de l’imagination.

La descente a vraiment commencé lorsqu’il a appris que la grande maison d’édition avait été rachetée, que son contrat ne serait jamais signé, qu’Astrid habitait à la campagne, à l’autre bout du pays, et que la neige s’est mise à tomber sur sa vie brûlée et son compte en banque à sec.

James Meek écrit un roman de folie et de poursuite de l’espoir et de l’amour au milieu des convulsions politiques internationales.

-

Un livre très bien écrit, sans temps mort où le pire n'est jamais certain. James Meek est diablement cynique et on y prend beaucoup de plaisir.(le choix des libraires)

Isabelle AnomanEspace culturel Leclerc (Limoges) -

Nous commençons notre descente est écrit sur deux temps. Celui de l'homme qui court après une femme et le temps de l'Histoire ou des nations se font justice elles-même à l'autre bout du monde. James Meek a parfaitement maîtrisé l'imbrication de ces deux mouvements turbulents. Dans vingt ans, on lira ce roman comme un récit brillant et lucide de ce début de XXIe siècle. (La Lettre du libraire)

Thomas Coutenceau -

Nous avions adoré Un acte d'amour du brillant auteur écossais. En cette rentrée, il se fait plus "bavard" avec ce roman géopolitico-amoureux sur fond de conflit moyen-oriental, mais sa capicité à nous tenir en haleine reste intacte malgré son personnage en perdition, journaliste de guerre au bord du gouffre qui veut croire que l'amour le sauvera d'un monde obscène.

-

James Meek travaille sur la notion d'engagement. Il nous avait enchantés avec Un acte d'amour, sur fond de révolution bolchévique. Il nous entraîne ici au lendemain du 11 septembre.(Page des libraires)

Nathalie Husser

-

, le 14 novembre 2009Paula JacquesFRANCE INTER Les affinités électives

-

Tifenn DuchatelleFRANCE 2 Télé Matin -

. En présence de David Fauquemberg

Olivier Germain-ThomasFRANCE CULTURE Fort Intérieur -

« Meek est comme un tragédien grec ou l’égal d’un Racine. Son roman met à jour la nature humaine et gratte la chair des passions jusqu’à l’os. Le résultat est d’une justesse sidérante, un de ces romans qui, lorsque les détails s’effacent, laissent une trace impressionniste dans le souvenir d’un lecteur. Une autre merveille. »Benjamin BertonFLUCTUAT.NET -

« Meek a écrit une œuvre à la croisée des mondes littéraires : le thriller estival s'encanaille sans vergogne avec la noble fiction littéraire, le mythe classique se mêle impunément au journalisme d'investigation. Et l'amour dans tout ça ? Meek a pensé à tout, et il est même parvenu, sans trop sombrer dans le pathos, à glisser une bonne dose de (com)passion dans son livre. Une fresque savoureuse. »

Faustine AmoréEVENE.FR -

« Meek lâche une bombe. Qui fait de ce livre-reportage un roman grandiose. »

Adrienne NizetLE SOIR -

« Après la réussite d’Un acte d’amour, James Meek, ancien correspondant de guerre, livre une fable sur l’amour, l’ambition, le journalisme et l’écriture. »

Laurent WolfLE TEMPS -

« James Meek écrit sans fioritures cette saga moderne, émaillée de descriptions et d’aperçus parfois cinglants sur l’enfer et l’absurdité de la guerre. »

Alain FavargerLA LIBERTE -

« Un beau roman puissant de James Meek sur la quête de soi. »Guy DuplatLA LIBRE BELGIQUE -

« Ni le traitement du conflit par les médias occidentaux et les méthodes de guerre utilisées, ni même les personnages du roman ne sont épargnés par l’acuité tantôt douloureuse, tantôt ironique de James Meek. »

Julia DubreuilLA GAZETTE DU NORD - PAS DE CALAIS -

« Une bonne manière de prendre le pouls du monde sans se prendre la tête. »Emily BarnettGLAMOUR -

« Nous commençons notre descente traite de la solitude, des ambitions avortées, des espoirs déçus, de la difficulté, voire de l’impossibilité de communiquer. Entre deux personnes, deux mondes, deux points de vue. De la difficulté à transmettre. […] Meek, contrairement à son anti-héros, n’est pas disposé à écrire pour rien. Son analyse d’un univers qu’il connaît bien est lucide, sa justesse de ton transforme presque certaines scènes en reportages. Il bouscule la question des égo, de la frustration, de l’ambition, sous couvert d’un lyrisme discret.»

Julie CoutuCHRONIC’ART -

« Peut-on raconter notre monde autrement qu'à travers des fictions racoleuses ? La réponse tient dans ce livre : drôle et vivifiante. »

Frédéric ThéobaldLA VIE -

« Déroutante et baroque, une histoire d’amour au bord d’un volcan »Claire JulliardNOUVEL OBSERVATEUR -

« Un roman délicieusement britannique, où l’humour et le cynisme égratignent allègrement le "bien-penser", dans une ambiance américaine qui n’est pas sans rappeler Le Bûcher des vanités, de Tom Wolfe. Politiquement incorrect et totalement réjouissant ! »

Valérie GansMADAME FIGARO -

« Nous commençons notre descente est une aventure fin de siècle, et Adam Kellas le traqueur d'un monde perdu. On peut lire cet étonnant récit, dense et rapide, dont les phrases vous explosent en plein visage comme ces bombes-lumières illuminant les cibles quelques secondes avant l'impact. »

Paulin CésariLE FIGARO MAGAZINE -

« Mordant, à la fois observateur et conteur, James Meek allie à l'économie de ses descriptions un sens accru de la satire sociale ? filtres à travers lesquels le tapage du monde résonne à coup sûr plus fort, saisi dans sa pleine vitesse. »

Emily BarnettLES INROCKUPTIBLES -

« Une histoire d'amour et de guerre dans l'Afghanistan de l'après 11-septembre. [...] Et un regard juste et implacable sur les affres de l'écriture. Impossible à lâcher. »

Tifenn DuchatelleELLE -

« Ce journaliste anglais signe un livre inclassable qui tient du thriller par son rythme haletant et du roman intimiste pour les états d'âme d'un héros mal-aimé. »

Astrid EliardLE FIGARO LITTERAIRE -

« James Meek nous perd dans son récit. De l'aéroport au bourbier irakien, en passant par l'Afghanistan, ce livre est une succession de flash-back, reflet de l'âme tourmentée de son personnage dans un monde qui l'est tout autant. »

Florent BouteillerLA CROIX -

« James Meek sait parler du désarroi, de la mesquinerie, de la lâcheté et de l'espérance. Il parle aussi de tout ce qu'un reporter ne peut pas mettre dans les papiers qu'il envoie au jour le jour. »

Natalie LevisallesLIBERATION -

« Un homme à la recherche de lui-même, perdu dans l'infini désordre du monde. [...]Roman d'amour, Nous commençons notre descente est également une admirable réflexion sur le monde tel qu'il va, ou plutôt tel qu'il ne va pas. »

Franck NouchiLE MONDE DES LIVRES -

James Meek signe un roman complexe sur fond de guerres et d'introspection psychologique. C'est brillant, intelligent, très construit, mais aussi extrêmement cérébral.

Jean-Claude PerrierLIVRES HEBDO

OCTOBRE 2001

1

À quatre heures du matin, il faisait encore nuit. Il restait une heure avant la prière du Fajr. Sarina Najafi se leva, fit sa toilette, s’habilla, déjeuna frugalement de lavash et d’un peu de fromage, puis elle quitta l’appartement familial, situé au dixième étage d’un immeuble moderne, en périphérie sud de la ville iranienne d’Ispahan. Son père, sa mère et ses deux frères dormaient encore à poings fermés. Ils se bornaient à fréquenter la mosquée pour la prière du vendredi et la dévotion de Sarina, alors âgée de quinze ans, n’allait guère au-delà. Mais le directeur de son école tâchait de faire en sorte que la jeune fille trouve grâce aux yeux des Basiji, défenseurs officiels de la révolution islamique, si bien que tout au long de cette semaine-là, Sarina et les six cents autres étudiantes inscrites au lycée Libération de Khorramshahr prieraient cinq fois par jour. De l’avis de Sarina, un avis qu’elle partageait souvent et à voix haute avec ses amies, c’était trop. Bien sûr, les filles avaient tout autant que les garçons le droit de prier, comme l’affirmait le directeur. Mais comment allait-elle pouvoir terminer son projet collectif et préparer son examen d’anglais, avec toutes ces prières et ces réveils si matinaux ?

Sarina prit l’ascenseur pour descendre au rez-de-chaussée. Elle portait par-dessus son manteau lilas préféré un tchador noir qui ne laissait apparaître que son visage et, sur ses épaules, un cartable contenant ses livres de cours et la caméra vidéo qu’elle avait empruntée pour son projet de groupe. Elle tira sur le dessus de son châle, à l’endroit où sa frange têtue ne cessait de se découvrir. Chaque fois que Sarina et ses amies se trouvaient à distance respectable de la mosquée, elles tombaient le tchador. Cinq fois par jour ! Quelle corvée. Elle n’aimait pas l’idée que son cousin Faraj puisse la voir dans cette tenue austère, avec cette manière toute particulière qu’il avait de lui sourire quand ils se croisaient dans la rue.

Dehors, il faisait froid. La lumière crue des lampadaires éclairait la terre nue et le béton. Un grand ensemble flambant neuf, construit pour accueillir les ingénieurs et techniciens qui, comme les parents de Sarina, étaient employés à la centrale nucléaire. Il n’y avait encore ni arbres ni pelouses, mais les appartements étaient vastes et lumineux, au grand bonheur des familles. À un kilomètre de là, Sarina apercevait l’éclat vert des enseignes au néon accrochées sur l’édifice qui faisait office de mosquée temporaire. Une salle de sport, ainsi reconvertie une semaine plus tôt. Un peu plus loin, dissimulée derrière de hauts murs en béton et des rangées de barbelés tranchants comme des rasoirs, se dressait la centrale nucléaire. Le Président avait visité les lieux quelques mois auparavant, prononçant un discours particulièrement inepte, ce qui n’avait pas empêché Asal de murmurer à l’oreille de Sarina qu’elle le trouvait bel homme. Sarina avait frappé le bras de son amie.

En cette heure matinale, il y avait peu de circulation. Couvrant le bruit des rares voitures et celui de ses propres pas, Sarina entendit au loin un son étrange, sourd, profond et rapide, semblable à celui des tours à bois dans la menuiserie de son oncle. Ou comme celui qu’elle avait entendu lorsque le Président était venu. Oui, c’était bien cela : un hélicoptère. Peut-être même plusieurs. Sarina poursuivit son chemin. Peu à peu d’autres filles, sombres fantômes sous leur tchador, envahirent la rue. Le bruit des hélicoptères disparut. Sarina distinguait à présent les ricanements, les murmures de ses camarades. Un “clic” amplifié résonna dans l’air du quartier et les muezzins entamèrent l’appel à la prière.

Une route à quatre voies, flambant neuve, menait tout droit aux portes de la centrale, mais le plus court chemin vers la mosquée traversait un immense terrain vague, puis descendait une rue beaucoup plus étroite, entre deux rangées de villas cossues, où les ingénieurs nucléaires les plus qualifiés logeaient avec leurs familles. Pour le quatrième matin d’affilée, Sarina se joignit au défilé nonchalant et bavard des filles vêtues de noir, progressant par centaines dans l’obscurité d’avant l’aube, s’écoulant comme l’eau d’une rivière à la lumière des lampadaires.

Apercevant Asal, qui l’attendait sur le pas de sa porte, Sarina la salua.

–Allez, viens, traînarde ! s’exclama Asal.

–J’ai horreur de me lever si tôt, répondit Sarina. Tu ne te rends pas compte à quel point c’est mauvais pour ma peau. Tu as entendu les hélicoptères ?

–Oui, s’écria Asal, fascinée, écarquillant ses jolis yeux.

Telle fut l’ultime parole que Sarina devait l’entendre prononcer.

Tout parut se dérouler en un instant. Un autre bruit s’éleva de la centrale, en face d’elles, une sorte de cliquetis, de raclement, comme une règle en fer traînée contre une barrière. À l’avant du groupe, elles entendirent des moteurs et des cris. Derrière elles,

au-dessus du terrain vague, résonna de nouveau le bruit des hélicoptères, cette fois assourdissant. Sarina se retourna. Elle vit des filles s’enfuir en courant, paniquées, dans toutes les directions, et d’énormes silhouettes noires qui s’approchaient du sol, soulevant des nuages de poussière. Une sirène se mit à hurler là-bas, vers la centrale. Sarina se retourna juste à temps pour distinguer une série de flashs aveuglants, suivis de détonations qui la firent s’accroupir, la tête entre les mains. Ce qu’elle vit en relevant la tête, elle fut d’abord incapable de lui trouver un sens. Une colonne de camions remontait la rue vers elle, depuis la centrale. Des soldats se penchaient aux fenêtres et par les trous des bâches, armes au poing, hurlant dans une langue qu’elle crut d’abord ne pas connaître, avant de réaliser, dans un choc, que c’était de l’anglais, bien qu’elle ne comprît pas tous les mots. Les camions ne cessaient d’interrompre leur mouvement, car des centaines de filles frappées de panique, poussant des hurlements de terreur, leur bloquaient le passage.

Sans savoir pourquoi, elle se blottit contre le mur et sortit de son sac la caméra vidéo qu’on lui avait prêtée. Elle se mit à filmer. Elle enregistra tout, dans cette lumière agressive. Les soldats américains s’interpellant les uns les autres. Leurs camions qui s’arrêtaient sans cesse avant de repartir. Ce cri : “Avancez ! Faites rouler ces putains de camions ! La première salope avec un chiffon sur la tête qui se met en travers, putain, vous me l’allumez ! Bougez-vous !” Les camions chargeant la masse des écolières. Leurs cris tandis que les roues leur passaient sur le corps. La fusillade. Et même lorsque les balles eurent transpercé le corps de Sarina, la caméra continua de tourner, gravant les milliards d’informations numérisées que l’on retrouverait intactes dans sa main froide, plus tard ce matin-là, parmi les dépouilles entassées des morts.

Adam Kellas interrompit la fuite en avant débridée de son stylo le long des lignes du carnet, relut les dernières phrases qu’il venait d’écrire, ratura “chiffon sur la tête” pour le remplacer par “torchon sur la tête”. Il barra “torchon sur la tête” et “putain”. La première salope qui se met en travers, vous me l’allumez ! Pas la peine d’en rajouter. Sans ces éléments superflus, la phrase devenait tendue, efficace. Selon le point de vue du lecteur, elle provoquerait soit sa colère à l’égard des troupes américaines, soit envers lui, Kellas, l’auteur de ces lignes. La direction ne comptait pas. L’émotion, si. Elle avait la vertu appréciable de distraire l’attention de cette douceur qui se dégageait du personnage de Sarina, petite fille modèle aspirant depuis le début, c’est du moins ce qu’on aurait pu comprendre sans l’ajout de cette émotion, à l’innocence et au martyre. Six cents vieilles bergères iraniennes massacrées dans leurs tuniques poisseuses, cela n’aurait pas donné un début aussi prometteur.

Kellas posa le stylo sur la surface rugueuse de son bureau, se verrouilla les mains derrière la nuque et s’arc-bouta en arrière aussi loin qu’il pouvait. Il était surpris de la facilité avec laquelle il avait écrit le début de son roman. Il avait recouvert de son écriture manuscrite quatre pages en deux heures, et presque sans ratures. L’acquisition du bureau et d’une chaise y était pour quelque chose ; il n’était plus obligé d’écrire avec le carnet posé sur les genoux, ou à même le sol. Peut-être aurait-il le temps de le poncer et de le vernir, si toutefois Mohammed parvenait à dénicher ici du papier de verre, du vernis.

Kellas se tourna sur sa chaise. Mark était assis sur son matelas, maintenant un carnet au creux de son bras droit privé de main, tandis que sa bonne main, la gauche, en feuilletait les pages et pianotait sur le clavier de son ordinateur portable. La chambre avait les murs chaulés, et des fenêtres de part et d’autre. Il y avait un placard encastré dans un coin, dont s’étaient emparés Mark et Sheryl, sa photographe, avant que Kellas emménage avec eux ; chacun des trois colocataires disposait d’une malle métallique bon marché aux fermoirs de cuivre, en plus de son sac à dos. Une épaisse moquette rouge tapissait le sol, dont le moindre centimètre carré non occupé par leurs matelas l’était par des enchevêtrements de câbles, de multiprises et de chargeurs divers. La nuit, quand les lumières s’éteignaient et que le générateur électrique continuait de tourner, la chambre scintillait des éclats verts et rouges de leurs batteries en charge. Il était dix heures du soir. Ces derniers temps, d’innombrables avions avaient survolé la zone, arrachant à la nuit des fracas de tonnerre. Ce soir ne résonnait que le bruit du générateur.

Kellas appréciait Mark, mais il y avait trois raisons pour lesquelles il ne l’aimait pas. Sans compter le fait de l’apprécier – ça en faisait une quatrième. Kellas aurait voulu savoir ce qui était arrivé à la main de Mark, mais il ne parvenait pas à trouver le moindre prétexte pour lui demander s’il était né comme ça, si sa main avait été blessée lors d’un accident, ou soufflée par une explosion, ou s’il avait subi une amputation judiciaire ; alors, il ne posait pas de questions. D’ailleurs, il n’aurait pas dû s’y voir contraint. Un homme privé de sa main avait l’obligation tacite d’en expliquer le pourquoi à ses colocataires. C’était la première raison. La deuxième, c’est que Kellas avait surpris Mark en train de hurler à un fonctionnaire de l’Alliance du Nord, dont le boulot consistait à répartir les chauffeurs entre les différents reporters, qu’il était un journaliste américain, qu’il ne travaillait pas pour l’un de ces “journaux européens à la con”. Suite à quoi, Kellas avait fait preuve de froideur à l’égard de Mark pendant un bon moment, jusqu’au jour où Mark avait découvert ce qui l’embêtait et lui avait dit de ne pas le prendre pour lui, puisqu’il n’avait jamais considéré les Britanniques comme des Européens. Ce que Kellas reprochait le plus à Mark, cependant, c’était de travailler si dur. Les éditeurs de leurs papiers respectifs se trouvaient dans des fuseaux horaires différents. Ceux de Kellas étaient à Londres, ceux de Mark et Sheryl en Californie. Mark devait passer les douze heures de sa journée afghane, puis les douze heures de sa journée californienne à travailler, sans que les deux ne se chevauchent. Kellas ne l’avait jamais vu dormir. Non que Kellas fût paresseux, mais si un jour entier passait sans qu’il eût rien écrit, cela ne le tracassait pas. Mark, si. Il n’arrêtait pas d’interviewer des gens, d’essayer de découvrir le pourquoi et le comment des événements. Il ne passait pas suffisamment de temps à attendre que les choses arrivent.

Kellas demanda à Mark s’il pouvait lui emprunter deux piles AA.

–Emprunter ? rétorqua Mark.

–Je t’en refilerai des neuves d’ici la fin de la semaine.

–Et tu les trouveras où ? Tu connais l’Irlandais ? Tu vois de qui je parle. Le photographe. Il est venu du Pakistan à cheval et à pied. Ça lui a pris dix jours. Il repart demain parce qu’il s’est retrouvé à court de piles AA et que personne ne piochera dans ses réserves pour le dépanner.

–Il m’en faut juste deux.

–Je n’en ai pas. Je n’utilise pas ce genre de pile. Celles-ci appartiennent à Sheryl. Demande-lui.

–Elle croit que je lui ai pris du café, mais je voudrais qu’elle sache que je m’en suis acheté. Les boîtes se ressemblent, c’est tout.

–Pourquoi tu ne lui dis pas directement ?

–Tu pourrais le faire en mon absence.

–Tu as peur de perdre la face, ou quoi ?

–Je ne l’aime pas.

–L’aimer ? Personne ne te demande de l’aimer.

Kellas tourna sa chaise pour faire face à la pièce.

–Tu travailles trop.

–Toi aussi. Tu as passé toute la journée dehors, en rentrant tu as rédigé un article, et tu viens de passer deux heures à griffonner dans ce carnet.

Kellas referma le carnet et le glissa sous son portable.

–C’est quoi, ton journal ?

–Ouais.

Mark éclata de rire en tournant une page de son propre carnet. Il se cala un crayon entre les dents et fronça tellement ses épais sourcils qu’ils se rejoignirent au milieu du front. Au tressautement de ses épaules, Kellas vit qu’il riait toujours. Des ombres traversèrent la fenêtre et des voix indistinctes parvinrent de l’extérieur. Le complexe était surpeuplé. Kellas pouvait s’estimer heureux de s’être vu attribuer ne serait-ce que le tiers d’une chambre.

–Qu’est-ce qu’il y a de drôle ?

Mark secoua la tête. Il plissait les yeux à présent.

–Quoi ?

Mark cracha le crayon, qui rebondit contre l’écran de son ordinateur.

–Mon cher journal ! Aujourd’hui, Sheryl ne m’a même pas adressé la parole. Vraiment, quelle salope ! Elle ne va pas tarder à se rendre compte que, moi aussi, je peux jouer à ce jeu-là ! Et puis, ô mon Dieu, à Mazar-e Charif, six traîtres ont été pendus en face des lieux saints. C’est dégueulasse ! (Il leva les yeux.) Tu sais qui d’autre a des piles AA ? Ton amie Astrid Walsh. La porte juste à côté.

–Nous sommes amis ?

–Vous êtes venus ensemble, par les montagnes.

–Une partie du chemin. Nous nous sommes séparés juste après la passe d’Anjoman.

–Eh bien, demande-lui.

–Bonne idée, répondit Kellas, tout en tripotant son stylo. Nous sommes allés à l’hôpital, elle et moi, hier soir.

Mark poussa un grognement. Il était en train de consulter les dépêches.

–Tu le crois, toi ? S’exclama-t-il. Cette guerre commence à peine qu’ils parlent déjà de la suivante.

Comme ils le faisaient régulièrement, Mark et Sheryl avaient rejoint ce jour-là la maison des moudjahidin, près de la ligne de front. Et son toit avec vue. Il s’agissait davantage d’un lieu d’observation que d’un sujet de reportage. Sheryl en rapporterait des clichés d’explosions sur une crête bien particulière, au loin, où les B-52 larguaient des tonnes de bombes. Elle passerait la majeure partie de la nuit à travailler sur ses photos puis à les transmettre à son journal, aux États-Unis. Les Californiens aimaient bien, en prenant leur café du matin, admirer les motifs tout à fait semblables à des brocolis gigantesques que leurs bombes dessinaient dans le ciel juste après le largage. Un jour, Sheryl avait montré à Kellas le détail, agrandi plusieurs fois sur l’écran de son ordinateur, de l’un de ses clichés. Kellas distingua les crocs décolorés de la crête, la fumée et la poussière de l’explosion se dissipant dans le bleu du ciel et, peut-être, sous l’ongle insistant de Sheryl, quelque chose d’autre.

–Tu le vois ? demanda Sheryl. Tu le vois, mon p’tit taliban ?

Peut-être que oui. Il aurait pu y avoir un trait noir vertical haut de quelques pixels et puis un autre, horizontal. Le point beige aurait même pu être un visage. Un combattant taliban aurait bien pu se trouver là, jaillissant de sous son rocher, sourd, triomphateur, asphyxié par les bombes, ouvrant tout grand les bras et hurlant aux Américains qu’il n’était pas un martyr, pas encore. Kellas n’arrivait pas à trancher. Peut-être s’agissait-il d’une simple fissure dans la roche. Sheryl utilisait des objectifs qui avaient le diamètre d’une bassine, mais la crête se trouvait bien au-delà des lignes de front tenues par l’Alliance. À mi-chemin de Kaboul.

Mark était absorbé par son travail. Kellas récupéra son carnet et parcourut de nouveau la scène d’ouverture. C’est un an plus tôt qu’il avait décidé de l’écrire, ce roman conçu pour vendre le plus grand nombre d’exemplaires possible en un minimum de temps, pour être adapté en film et en jeu vidéo. Il lui rapporterait assez d’argent pour passer le reste de son existence à écrire ce que bon lui semblerait. Peut-être rien, d’ailleurs. Il avait trente-sept ans. À ce jour, il avait écrit deux romans, pendant les périodes de temps libre que lui laissaient ses reportages. Il avait eu la prétention d’y faire œuvre de grande littérature, mais ses romans n’étaient ni grands ni mauvais. Pas plus qu’ils n’avaient connu de succès. Ce qui l’avait découragé, plutôt qu’accablé. Il se rassurait en se disant que chaque livre était une fin en soi, plutôt qu’un moyen en vue d’une fin. Ce qui aurait été difficile à croire, s’il n’avait su que d’autres que lui pensaient exactement la même chose. Le poète Pat M’Gurgan lui avait déclaré en 1981, juste avant qu’ils ne quittent l’école, qu’en tant qu’écrivain on pouvait soit se contenter d’être la bonne récolte d’une année, fruit de la terre, soit être la terre elle-même. Cette manière de voir avait séduit Kellas. Elle devint, en ses jeunes années, l’une de ces expressions qu’il estimait originales et sages. Quelques années plus tard, il y aurait sans doute réfléchi à deux fois. Mais entre-temps, la qualité de sagesse de ces paroles avait cédé la place à une qualité de souvenir, et il ne lui serait pas venu à l’idée d’y toucher, d’autant que M’Gurgan persistait et signait. Et puis, un soir, Kellas, qui à l’époque vivait à Londres, appela M’Gurgan chez lui, à Dumfries.

Au bout d’une longue conversation, M’Gurgan lui annonça qu’il avait cessé de travailler sur ses poèmes et son roman autobiographique. Il était à mi-chemin de l’écriture d’un nouveau livre, qui serait le premier volume d’une trilogie d’heroic fantasy destinée aux adolescents.

–Je me fiche bien de ce que tu penses, lança agressivement M’Gurgan, avant même que Kellas ait pu prononcer un seul mot. J’en ai marre d’être pauvre. À ma connaissance, les seules personnes qui lisent le genre de livres que j’ai écrits jusqu’à présent sont ma femme et de rares confrères écrivains, dont toi. Je veux gagner de l’argent. Je veux connaître le succès avant de mourir. Tu dois penser que j’ai vendu mon âme. Mais tu as vu mon âme, dernièrement ? C’est ce machin que les gamins balancent à coups de pied à travers le salon, quand il n’y a rien à la télé. Et dont les yeux pendouillent sur les côtés.

Kellas eut l’impression que toute la peau de son corps se détendait puis se contractait. Son pouls lui battait aux tempes.

–Comment peux-tu savoir que c’est une trilogie, alors qu’ils n’ont même pas encore publié le tome un ?

–Comment je le sais ? Cent cinquante milliers de jolies petites livres sterling de Sa Majesté, voilà comment je le sais.

La décision de Kellas lui vint cette nuit-là. Lui vint : il ne la prit pas. Elle vint tandis qu’il contemplait dehors, à travers son reflet, les lances et les plumeaux de son jardin, d’une prospérité indécente. Elle vint, et sa conscience allait devoir se pousser pour lui faire de la place. Il s’avouait vaincu. Les grands mots demeuraient hors de sa portée et il préférait encore avoir du succès qu’être obscurément sage. Il ne se faisait aucune illusion : écrire un best-seller, un roman dont la caractéristique première consisterait à séduire le public le plus large possible, cela ne serait pas chose aisée. Ici, aux quatre coins de Londres, il y avait des centaines d’écrivains qui se croyaient capables d’écrire facilement des romans commerciaux, si l’envie leur en prenait, mais qui choisissaient de n’en rien faire. Cette conviction trompeuse était l’ultime barrière qui les séparait des flots impétueux, indomptables, du désespoir. Kellas le savait, l’entreprise s’annonçait ardue. Il ne fallait pas l’envisager comme une démarche dégradante, vulgaire. Il allait lui falloir apprendre à trouver du plaisir dans ce nouveau média, ne pas se contenter d’en faire l’analyse. Le lendemain, il acheta cinq épais thrillers en édition brochée, dont les titres et le nom des auteurs étaient imprimés en relief sur la couverture, en grosses lettres d’or.

Au mois de septembre de l’année 2001, alors que Kellas avait déjà rédigé ses notes et tracé sous forme de diagramme, sur de grandes feuilles de papier d’imprimante, les différents fils de l’intrigue, utilisant pour chacun d’entre eux un stylo de couleur distincte, des groupes formés d’hommes jeunes détournèrent quatre avions de ligne, qu’ils envoyèrent s’écraser sur le Pentagone et contre les tours du World Trade Center, à New York, faisant des milliers de victimes et causant d’incommensurables dégâts. Kellas n’avait jamais abordé au bureau le sujet de son nouveau livre, si bien qu’en le surprenant ce jour-là, figé devant les écrans de télévision, en train de se mordre les lèvres, le regard parcouru d’éclairs, ses collègues du journal The Citizen furent stupéfaits de le voir prendre à ce point les choses à cœur, comme si l’un de ses amis proches s’était trouvé pris au piège dans les étages supérieurs des Twin Towers. Mais ce n’était pas le cas. Ce qui défilait sous ses yeux, c’était un scénario quasiment identique à celui dont il avait prévu, dans le secret de son étude, qu’il constituerait le point culminant du roman.

Il avait bien conscience que le marché du thriller était saturé. Il avait même accepté le risque de se retrouver en concurrence avec un autre livre à l’intrigue similaire. Mais il n’avait pas imaginé jusqu’à quel point des idéalistes naïfs, sans la moindre compréhension de l’humaine nature, dépourvus de toute sympathie à l’égard du prochain et croyant de manière puérile que l’usage de la violence peut avoir d’heureuses conséquences, étaient capables de persuader des êtres humains en chair et en os de mettre en pratique leur saleté de scénario, dans le monde réel. Kellas avait travaillé d’arrache-pied pour dépeindre le cerveau de son complot terroriste sous la forme d’une incarnation du mal, d’un être monodimensionnel, alors que ce personnage qu’il avait tant cherché n’était rien de plus qu’un romancier frustré qui s’ignorait lui-même. Il ne lui était pas venu à l’esprit que des hommes pussent trouver plus aisé de vendre aux masses leurs intrigues saisissantes, invraisemblables, en ordonnant à des armées de fidèles de les réaliser, plutôt que de monnayer les fruits de leur imagination sur les étals des librairies d’aéroport, comme on était censé le faire.

Quelques jours plus tard, la femme dont il avait partagé les nuits au cours des six derniers mois, Melissa Monk-Hopton, chroniqueuse au Daily Express, le quitta, déclarant que les attaques terroristes dont New York avait été la cible l’avaient poussée à évaluer ses choix de vie sous un jour nouveau. Tels furent les mots qu’elle employa. Kellas répliqua en lui demandant combien d’hommes et de femmes avaient pu, selon elle, se servir des actes d’un groupe de fanatiques religieux suicidaires comme d’un prétexte pour justifier leur rupture, cette semaine-là. Elle lui répondit le lendemain par chronique interposée, proclamant la fin de sa “fraternisation coupable avec les collabos pusillanimes de la gauche libérale”. Il avait désiré cette femme en vertu de ses instincts les plus bas. Et même si, alors qu’elle le présentait comme “mon petit ami”, Kellas ne parlait d’elle en son absence que comme “une fille que je fréquente ces temps-ci”, il était blessé par la manière dont elle l’avait quitté. Même s’il accordait la plus grande importance au fait de connaître les femmes, de comprendre les femmes, et s’il se vantait sans cesse auprès des autres d’apprécier plus que tout la compagnie des femmes, il n’avait cependant jamais été heureux avec une femme au-delà de quelques mois, et cela lui semblait curieux. Il prit quelques jours de congé et s’efforça en vain de boire, sans parvenir à autre chose qu’à renifler sa bouteille de whisky avant de la vider dans l’évier. Il passa des heures allongé sur son canapé, faisant défiler en boucle les chaînes de sa télé, l’une après l’autre, à deux secondes d’intervalle, commanda aux traiteurs du quartier des kormas au poulet, des calzones. Des gouttes de sauce tombèrent sur ses vêtements, séchèrent. Il étudiait attentivement le visage des livreurs, guettant dans leur regard des signes de mépris, mais il n’y voyait que la peur, quand il y voyait quelque chose.

Quand The Citizen le contacta quelques semaines plus tard et lui demanda de se rendre en Afghanistan pour relever un reporter posté au nord de Kaboul, les responsables du service lui firent cette offre d’une voix débordant de noblesse. Ils parlaient avec gravité, comme s’entraînant à trouver le ton juste pour prévenir ses proches. Ils semblaient enthousiastes. Ils voulaient s’assurer qu’il avait compris qu’il devait tout à la fois faire preuve de gratitude et de sérieux. Ce n’était pas la première fois qu’ils demandaient à Kellas de couvrir une guerre pour le compte du journal, mais il n’avait jamais vu ses rédacteurs en chef accorder autant d’attention au choix des joueurs sur le terrain. Au cours des autres guerres, celles qui mettaient aux prises des étrangers sans grand intérêt, Kellas et ses pairs troussaient rapidement leurs dépêches avant de les balancer à la maison comme autant de fragments narratifs dont l’espérance de vie n’excédait pas un jour ou deux. Cette fois, ce que l’on offrait à Kellas, à travers ses récits, c’était le privilège de participer d’une histoire plus vaste, un récit semblable à une parade haute en couleur, derrière une troupe de majorettes, organisée par une puissante nation de conteurs d’histoires, de faiseurs de mythes, d’aboyeurs d’actualités : l’Amérique, mais à laquelle d’autres conteurs d’histoires, venus d’autres pays, étaient invités à se joindre. Le plus fabuleux, dans l’affaire, c’est que si lui ou n’importe qui d’autre au sein de cette parade grandiose et inexorable venait à manifester bruyamment sa réserve, ou même à hurler avec son drôle d’accent que les événements se déroulaient en réalité d’une manière tout à fait différente, cela importerait peu. La bonne grosse histoire à tue-tête de l’Amérique malaxerait ces histoires-là dans son récit à elle, la voix de Kellas s’ajouterait au vacarme ambiant, mais le vacarme ambiant amplifierait sa voix. Il aurait le choix entre suivre le défilé ou bien seul dans son coin faire entendre sa propre voix.

Kellas refusa de partir et ses supérieurs lui dirent qu’ils comprenaient, bien qu’il ne leur eût fourni aucune explication. Ils supposèrent que Kellas buvait trop et cette supposition se mua en procédure. Ils lui témoignèrent ce mélange de respect, de peur, de latitude et de mépris dont le monde des lettres fait preuve à l’égard des alcooliques présumés. S’ils avaient bien compris que les événements récents l’avaient bouleversé, ils ignoraient qu’Oussama Ben Laden lui avait volé son idée de roman, que son meilleur ami vivait cloîtré dans un grenier, à écrire des histoires de lutins maléfiques, et qu’il n’avait pas prévu que sa petite amie le quitterait. Certes, il n’était pas vraiment amoureux de Melissa, bien qu’elle lui eût laissé entendre qu’elle était attachée à lui. Son désir à elle avait répondu au sien, jusqu’au jour où elle garda tout pour elle-même et cessa de rien lui donner.

Ce qui avait amené Kellas à changer d’avis au sujet de l’Afghanistan, ce qui l’avait poussé à retourner voir ses rédacteurs en chef après avoir décliné leur offre, pour les persuader de l’envoyer là-bas, c’était une simple phrase, prononcée devant lui au pub.

–C’est pas moi qui te reprocherais d’avoir refusé la tournée afghane, mon pote, lui avait dit le journaliste. Moi aussi, putain, ça me fout les jetons.

Il leva son verre puis le reposa et la mousse de sa bière retomba lentement. Kellas avait hoché lentement la tête, vidé son verre, puis il était parti à la recherche du chef du service international. Comme tant d’autres avant lui, Kellas s’était rendu compte qu’il n’était pas assez courageux pour passer pour un lâche et il s’était envolé vers la guerre.

Une version remaniée de son thriller opportuniste avait mûri en lui, comme une précieuse rancune, entre le moment où il était arrivé à Jabal-os-Saraj et ce soir-là, où elle avait commencé à se déverser sur la page blanche, avec l’aide du mobilier neuf. À l’origine, la maison ne comptait aucun meuble, rien que des tapis et des matelas : une demeure afghane. On prenait les repas sur des sets en plastique posés à même le sol. Aucun des Américains, des Européens ou des Asiatiques qui logeaient là n’avait remis en cause cet état de fait, jusqu’à ce qu’un Espagnol, qui se distinguait déjà par son goût du confort et son allergie au rush de huit heures du matin vers les montagnes, qui passait toute la matinée sur son lit à jouer avec ses doigts de pied, tenant un roman à bout de bras, main glissée sous la nuque, qui quittait le complexe vers midi pour se promener dehors pendant quelques heures et que l’on voyait, à son retour, écrire pour son journal sans se référer à des notes, ses doigts lourds et épais frappant le clavier de son ordinateur portable comme s’il s’était agi d’un vieille machine à écrire encline à s’enrayer, bref, tous le virent revenir, un beau jour, avec un fauteuil et une lampe qui enveloppait son long corps grassouillet d’une lumière banlieusarde lorsqu’il s’asseyait là, reposé et serein. Il ne manquait plus guère qu’une télévision. (Par la suite, il en acheta une.)