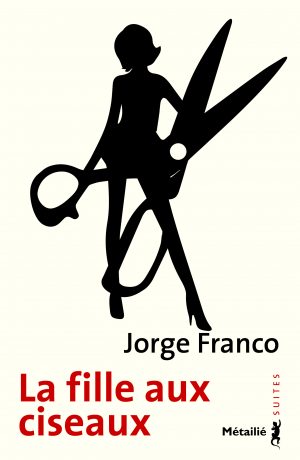

Antonio et Emilio sont amoureux de la même fille, Rosario, la fille aux ciseaux, la belle tueuse, la Vénus futuriste, fascinée par la violence et la mort. Elle a séduit les deux garçons et les a entraînés dans un triangle amoureux fait de plaisir, de vertige et de peur, entrecoupé par les missions mortelles qu’elle effectue pour “les hommes” du narcotrafic.

Rosario aimait Emilio mais c’est avec Antonio qu’elle parlait, et c’est Antonio qu’elle a appelé à l’hôpital où elle est en train de mourir, exécutée par celui qu’elle pensait tuer. Roman noir des bas-fonds de la drogue, de la prostitution et du crime, avec en toile de fond la ville de Medellín, La Fille aux ciseaux est aussi un roman d’amour et d’apprentissage vibrant et poétique.

-

"Jorge Franco signe là une œuvre marquante et passionnée." Lire la chronique iciSite Les obsédés textuels

-

"Jorge Franco a soufflé des sorts dans ses mots, et même s'ils rimaient avec mort, j'ai été envoûtée." Lire l'article iciBlog Fairy Stelphique

-

"On ne peut pas se passer de la fille aux ciseaux malgré l’enfer qu’elle porte en elle. Lire la chronique iciBlog America Nostra / Nos Amériques

-

" Ils étaient trois, Emilio et Antonio, étudiants et fils de famille, et Rosario, née (sic) en haut de la ville de Medellin, dans les rues interdites aux touristes, à la jeunesse dorée, à qui ne fait pas partie des gangs. Rosario Ciseaux, ainsi nommée par ce que, violée à 13 ans, elle punit son agresseur par où il a pêché, à l'aide d'une paire de ciseaux. Rosario qui se bat contre la vie, dans ce " pays qui porte dans ses gènes une lignée de conquistadors et de fils de pute qui se sont ouvert un chemin au fil de la machette; aujourd'hui, la machette est un flingue et nous sommes passés de la fierté à la honte ", dont les baisers ont un goût de mort. Rosario la tueuse, au service des narcotrafiquants et qui embrasse sa cible avant de l'exécuter. Rien d'étonnant qu'Emilio et Antonio tombent amoureux, les contraires s'attirent. C'est à Emilio qu'elle offre son corps, une sensualité désespérée et partageuse, n'est-elle pas la " petite douceur " de parrains impitoyables et bedonnants. Mais c'est à Antonio, le " petit partenaire ", qu'elle se confie, Antonio le narrateur, qui n'ose lui avouer qu'une seule fois qu'il l'aime. Et qu'elle appelle lors qu'à son tour elle reçoit en même temps une balle à bout portant et un baiser et qu'elle confond la douleur de l'amour avec celle de la mort. La Fille aux ciseaux, premier livre traduit de Jorge Franco-Ramos, est juste ça : la description passionnée d'une descente aux enfers amoureux et d'une montée au paradis des illusions. Et le constat désabusé que trois moins une égale zéro.Arnaud de MontjoyeTEMOIGNAGE CHRETIEN

-

La Fille aux ciseaux, premier roman de Jorge Franco-Ramos, un Colombien de 35 ans, raconte la vie d'une jeune femme pauvre introduite dans la société violente des cartels de la drogue. Ici, pas de langue syncopée, de recherche langagière pour dire la mort, le meurtre, les cris. Car le narrateur, Antonio, un jeune bourgeois amoureux de Rosario, la belle meurtrière, écrit et parle l'espagnol classique de ceux qui ont fréquenté école et université. Chez Jorge Franco-Ramos, c'est la situation de départ qui est violente : Rosario est mortellement blessée Elle est à l'hôpital, où Antonio attend le verdict de la médecine. Durant les longues heures de cette interminable nuit, il se remémore l'histoire de Rosario. Pour se sortir d'une existence de misère, pour échapper aux désirs des hommes violeurs, elle a pris les devants en devenant tueuse, et complice des gros bonnets du cartel de la drogue. Sur l'écran noir de sa nuit blanche d'angoisse, Antonio regarde défiler les images rouge et noir de la vie de Rosario, l'inaccessible qui campe depuis toujours de l'autre côté du miroir : celui d'où on ne revient pas. [...] La Fille aux ciseaux dit l'impossible communication entre ces mondes parallèles que sont la bourgeoisie colombienne et l'univers sanglant des rois de la drogue et des pauvres qui les servent. Rosario est une enfant blessée, une gamine qui tue, la peur et la rage au ventre. Une héroïne tragique dans un monde sans cœur et sans mémoire.Michèle GazierTELERAMA

-

« ça se lit d'une traite, d'une illumination. »Christophe TysonCOSMOPOLITAN

Rosario reçut en même temps une balle à bout portant et un baiser, et c’est pourquoi elle confondit la douleur de l’amour avec celle de la mort. Mais ses doutes se dissipèrent lorsqu’elle détacha ses lèvres et vit le pistolet.

–

J’ai senti une décharge dans tout le corps. J’ai cru que c’était le baiser… parvint-elle à me dire sur le chemin de l’hôpital.

–

Ne parle pas, Rosario, lui dis-je, et elle, agrippée à ma main, me supplia de ne pas la laisser mourir :

–

Je ne veux pas mourir, je ne veux pas.

Je faisais de mon mieux pour la réconforter, mais l’expression de mon visage ne trompait pas. Même agonisante, elle était belle, fatale, divine, lorsque toute ensanglantée on l’amena au bloc opératoire. La vitesse du brancard, la porte battante et les consignes strictes d’une infirmière me séparèrent d’elle.

–

Préviens ma mère, parvins-je à entendre.

Comme si j’avais su où vivait sa mère. Personne ne le savait, pas même Emilio qui l’avait si bien connue et avait eu la chance de l’avoir pour lui. Je l’appelai pour le prévenir. Il en resta tellement sans voix que je dus lui répéter ce que moi-même je ne pouvais croire, mais à force de le lui dire, pour l’arracher à son silence, je revins sur terre et je compris moi-même que Rosario était en train de mourir.

–

Elle est en train de nous lâcher, vieux.

Je lui dis cela comme si Rosario nous appartenait à tous les deux, ou nous avait appartenu un jour, cela m’avait échappé, c’était en fait ce que j’avais toujours désiré au fond de mes pensées.

–

Rosario.

Je ne me lasse pas de répéter son nom tandis que le jour pointe, tandis que j’attends Emilio qui ne viendra certainement pas, tandis que j’attends, que j’attends que quelqu’un sorte du bloc et dise quelque chose. Le jour se lève plus lentement que jamais, je vois s’éteindre une à une les lumières de la ville haute, d’où un jour Rosario est descendue.

–

Regarde bien mon doigt. Là, tout en haut de la rangée de lumières jaunes, juste au-dessus, c’est là qu’était ma maison. Doña Rubi doit encore y être à prier pour moi.

Moi, je ne vis rien, seulement son doigt tendu vers le sommet de la montagne, orné d’une bague qu’elle n’aurait jamais imaginé porter un jour, et ses bras couleur cannelle et le parfum de Rosario. Ses épaules nues comme presque toujours, ses chemisiers trop petits et ses seins aussi tendus que son doigt pointé. A présent elle est en train de mourir, elle qui a si souvent esquivé la mort.

–

Moi, personne n’arrive à me tuer, dit-elle un jour. Je suis de la mauvaise herbe.

Si personne ne sort, c’est parce qu’elle doit être toujours vivante. J’ai déjà demandé plusieurs fois, mais on ne me dit rien, nous ne l’avons pas encore inscrite, c’est trop tôt.

–

La jeune fille blessée par balle.

–

Ici, il n’y a pratiquement que des blessures par balles, me dit la dame à l’accueil.

Nous la pensions à l’épreuve des balles, immortelle bien qu’ayant toujours vécu entourée de morts. Je suis envahi par la certitude qu’un jour ce sera notre tour, mais je me console en me rappelant ce qu’Emilio disait : elle porte un gilet pare-balles au-dessous de la peau.

–

Et au-dessous des dessous ?

–

Elle a la chair ferme, répondit Emilio à mon mauvais jeu de mots. Et contente-toi de regarder.

Rosario nous plaisait à tous, mais Emilio était le seul à avoir eu le courage ; car il faut bien admettre que cela n’avait pas été seulement une question de chance. Il fallait les avoir bien accrochées pour sortir avec Rosario, de toute façon, même si je l’avais voulu, cela n’aurait rien changé, vu que j’étais arrivé trop tard. Emilio fut celui qui l’eut pour de vrai, qui la disputa à son ancien propriétaire, qui risqua sa vie, et ce fut le seul qui lui offrit de nous rejoindre. » Je vais le tuer lui, et ensuite je te tuerai toi » ; je me rappelai les menaces de Ferney. Je me les rappelle parce que j’ai demandé à Rosario :

–

Qu’est-ce que Farley t’a dit ?

–

Ferney.

–

Oui, Ferney.

–

Qu’il allait tuer d’abord Emilio et qu’ensuite ce serait mon tour, me précisa Rosario.

Je rappelle Emilio. Je ne lui demande pas pourquoi il ne vient pas me rejoindre, il doit avoir ses raisons. Il me dit que lui non plus ne dort pas et qu’il passera sûrement plus tard.

–

Ce n’est pas pour cela que je t’appelle, mais pour que tu me donnes le téléphone de la mère de Rosario.

–

Tu as des nouvelles ? demande Emilio.

–

Aucune. Ils sont toujours avec elle.

–

Mais eux, qu’est-ce qu’ils disent, bon sang ?

–

Rien, ils ne disent rien.

–

Et elle t’a demandé de prévenir sa mère ? demande Emilio.

–

C’est ce qu’elle a dit avant qu’ils l’emmènent.

–

C’est bizarre, dit Emilio. Que je sache, elle et sa mère ne se parlaient plus.

–

Cela n’a rien de bizarre, Emilio, cette fois, c’est vraiment sérieux.

Rosario s’est toujours battue pour oublier tout ce qu’elle laissait derrière elle, mais son passé est comme une maison mobile qui l’a suivie jusqu’au bloc opératoire, et qui se fraye un chemin et s’installe près d’elle, entre les écrans de contrôle et les bonbonnes d’oxygène, là où elle se trouve dans l’attente de sa résurrection.

–

Comment m’avez-vous dit qu’elle s’appelait ?

–

Qu’elle s’appelle, dois-je corriger l’infirmière.

–

Alors, comment s’appelle-t-elle ?

–

Rosario, ma voix prononce son nom avec soulagement.

– Nom de famille ?

Rosario Tijeras, Rosario Ciseaux, devrais-je dire, parce que c’est ainsi qu’on la connaissait. Mais Ciseaux n’était pas son nom, plutôt son histoire. On lui avait changé son nom, contre sa volonté, et à son grand déplaisir, mais ce qu’elle n’avait jamais compris, c’est que les gens de son quartier lui avaient en fait rendu un grand service, car dans ce pays de fils de putes, on lui avait ôté le fardeau de porter un seul nom, celui de sa mère, et offert en échange un surnom. Après, elle avait fini par s’habituer et même par aimer sa nouvelle identité.

? Rien qu’avec mon nom, je fais peur, m’avait-elle dit le jour où je l’ai connue. J’aime ça.

Et ça se voyait que ça lui plaisait, parce qu’elle prononçait son nom en détachant chaque syllabe, et elle terminait par un sourire, comme si ses dents blanches avaient été un second nom.

–

Ciseaux, dis-je à l’infirmière.

–

Ciseaux ?

–

Oui, Ciseaux, comme les ciseaux.

Et je fais le geste de couper avec deux doigts.

–

Rosario Ciseaux, écrit-elle avec un petit rire bête.

Nous nous étions tellement habitués à son nom que nous ne pouvions même pas lui en imaginer un autre. Dans l’obscurité des couloirs, je ressens l’angoissante solitude de Rosario dans ce monde, sans identité sur laquelle s’appuyer, tellement différente de nous qui pouvons fouiller dans notre passé partout et en toute occasion, avec des noms qui provoquent des moues d’approbation et qui nous absolvent même de nos crimes. Pour Rosario, la vie n’avait rien laissé passer, et c’est pour ça qu’elle se défendait autant, qu’elle avait édifié autour d’elle une barrière de balles et de lames tranchantes, de sexe et de châtiment, de plaisir et de douleur. Son corps nous induisait en erreur, nous pensions que l’on pouvait trouver en elle les délices du plaisir, son visage couleur cannelle y invitait, on avait envie de l’essayer, de sentir la douceur de sa peau fraîche, on avait toujours envie d’être dans Rosario. Emilio ne nous raconta jamais comment c’était. Il avait l’expérience pour, il l’avait eue souvent, longtemps, nuit après nuit, et moi dans l’autre chambre, je les entendais gémir, crier, d’interminables heures d’orgasmes prolongés, moi dans la chambre d’à côté, attisant le souvenir de ma seule nuit avec elle, cette nuit stupide où j’étais tombé dans son piège, une seule nuit avec Rosario se mourant d’amour.

–

A quelle heure l’a-t-on amenée ? me demande l’infirmière, sa feuille à la main.

–

Je ne sais pas.

–

Quelle heure à peu près ?

–

Vers quatre heures, dis-je. Et quelle heure est-il maintenant ?

L’infirmière se retourne pour regarder une pendule sur le mur derrière.

–

Quatre heures et demie, note l’infirmière.

Des cris violent régulièrement le silence des étages. J’écoute attentivement pour savoir si l’un d’eux vient de Rosario. Aucun cri ne se répète, ce sont les derniers hurlements de ceux qui ne verront pas le nouveau jour. Aucune voix n’est la sienne ; je reprends espoir en me disant que Rosario s’est déjà souvent tirée de situations semblables, de toutes ces histoires que je n’ai pas vécues. C’est elle qui me les racontait, comme on raconte un film d’action qu’on a aimé, à la seule différence qu’elle était la protagoniste, dans sa proche chair, de ses histoires sanglantes. Mais il existe une sacrée différence entre une histoire racontée et une histoire vécue, et dans celle que j’étais en train de vivre, Rosario perdait. Ce n’était pas la même chose de l’entendre raconter les litres de sang que d’autres avaient versés par sa faute, et de la voir allongée par terre en train de se vider.

–

Je ne suis pas celle que tu crois, me dit-elle un jour, au commencement.

–

Qui es-tu, alors ?

–

C’est une longue histoire, partenaire, me dit-elle les yeux vitreux, mais je vais te la raconter.

Même après avoir autant parlé de tout, je crois que je n’ai jamais su l’histoire qu’à moitié, et j’aurais voulu la connaître tout entière. Mais ce qu’elle me raconta, ce que je vis et ce que je fus capable d’imaginer fut suffisant pour comprendre que la vie n’est pas celle que l’on nous fait croire, mais que cela vaudrait la peine de la vivre si on pouvait nous garantir qu’un jour nous rencontrerons des femmes telles que Rosario Ciseaux.

–

Pourquoi Ciseaux ? lui demandai-je un soir, un verre d’alcool de canne à la main. C’est quoi cette histoire de ciseaux ?

–

C’est à cause d’un type à qui j’ai coupé les couilles, me répondit-elle en regardant mon verre, avant de le vider d’un trait.

Cette fois-là, je n’eus pas envie de lui en demander plus, ce qui ne fut pas le cas par la suite. A tout instant, j’étais dévoré par la curiosité, et je la bombardais de questions ; elle répondait à certaines, et disait qu’il fallait en laisser d’autres pour plus tard. Mais elle répondit à toutes, chacune en son temps, il lui arrivait même d’appeler chez moi à minuit et de répondre à une question en suspens. Elle répondit à toutes, exceptée une seule, même si je la lui posais souvent :

–

Tu as déjà été amoureuse, Rosario ?

Elle restait songeuse, le regard lointain, et en guise de réponse, elle ne m’offrait qu’un sourire, son plus beau sourire, qui me laissait muet, incapable de lui poser une autre question.

–

Toi, on peut dire que tu as le chic pour demander des conneries, répondait-elle aussi parfois.

Des médecins et des infirmières pressés entrent et sortent de l’endroit où on l’a mise, poussant des chariots qui portent d’autres agonisants ou discutant entre eux à voix basse avec des mines de circonstance. Ils entrent tout propres et ressortent avec des blouses maculées. J’imagine lequel pourrait être le sang de Rosario, il doit être différent des autres, un sang qui circulait à mille à l’heure, un sang très chaud et infesté de poison. Rosario était d’une autre étoffe, Dieu n’était pour rien dans sa création.

–

Dieu et moi, nous avons de mauvaises relations, dit-elle un jour où elle parlait de Dieu.

–

Tu ne crois pas en lui ?

–

Non, dit-elle. Je ne crois pas beaucoup aux hommes.

Rosario avait pour particularité de ne presque jamais rire. Elle se contentait de sourire ; il était rare qu’elle rende manifeste son hilarité, ou tout autre son exprimant une émotion. Elle restait de glace face à une plaisanterie ou à la situation la plus grotesque, elle ne réagissait pas quand Emilio la chatouillait tendrement pour la faire rire, même quand il faisait courir les ongles sous ses aisselles, ou la léchait jusqu’à la plante des pieds. Tout au plus offrait-elle un sourire, de ces sourires qui éclairent dans le noir.

–

Mon Dieu, Rosario, mais combien de dents as-tu ?

Jamais non plus nous ne sûmes son âge. Quand nous nous connûmes, c’est-à-dire quand Emilio la rencontra, elle avait dix-huit ans, quand je la vis pour la première fois deux ou trois mois plus tard, elle me dit qu’elle en avait vingt ; ensuite nous l’entendîmes dire qu’elle en avait vingt-deux, vingt-cinq, puis une autre fois dix-huit, et elle changeait ainsi d’âge comme d’amants ou de vêtements.

–

Quel âge as-tu, Rosario ?

–

Combien tu me donnes ?

–

Dans les vingt ans.

–

C’est ça.

A dire vrai, elle avait l’air d’avoir tous les âges de ses mensonges. Certaines fois, elle ressemblait à une fillette, bien plus jeune que ce qu’elle prétendait, à peine une adolescente. D’autres fois, on aurait dit une femme mûre, bien plus âgée que ses vingt et quelques années, avec plus d’expérience que nous tous. Et quand elle faisait l’amour, Rosario avait tout à fait l’air d’une femme fatale.

Une fois, je la vis vieille, décrépite, après des jours d’alcool et de crack, la peau sur les os, fatiguée comme si elle ployait sous les années, toute courbée. Elle entraîna aussi Emilio sur ces chemins et le malheureux manqua y rester. Il en prenait autant qu’elle et ils ne s’en sortirent pas avant d’avoir touché le fond. A cette époque, elle avait tué un autre type, pas à coups de ciseaux cette fois, mais avec un pistolet, elle portait une arme et était à moitié folle, paranoïaque, rongée de culpabilité, et Emilio se réfugia avec elle dans le chalet à la montagne, avec pour seules provisions de l’alcool et de la drogue.

–

Que vous est-il arrivé, Emilio ? lui demandai-je quand je les revis.

–

Nous avons tué un type, me dit-il.

–

Le nous est exagéré, dit-elle, la bouche sèche et la langue pâteuse. C’est moi qui l’ai tué.

–

C’est la même chose, reprit Emilio. Ce que l’un fait, c’est l’affaire de tous les deux. Rosario et moi, nous avons tué un type.

–

Mais qui donc, mon Dieu ? demandai-je, indigné.

–

Je ne sais pas, dit Emilio.

–

Moi non plus, dit Rosario.

Jamais non plus nous ne sûmes combien elle en avait tué. Nous apprîmes qu’avant de nous connaître, elle en avait déjà plusieurs sur sa liste, que le temps qu’elle resta avec nous, elle en avait « couché », comme elle disait, quelques autres, mais depuis que nous l’avions laissée, trois ans plus tôt, jusqu’à cette nuit où je l’ai récupérée agonisante, j’ignore si dans l’un de ses baisers passionnés, elle en a « couché » d’autres.

–

Vous avez vu le type qui lui a tiré dessus ?

–

Il faisait très sombre.

–

On l’a attrapé ? insista l’infirmière.

–

Non. Dès qu’il a eu fini de l’embrasser, il est parti en courant.

Chaque fois que Rosario tuait quelqu’un, elle se mettait à grossir. Terrorisée, elle s’enfermait pour manger et ne sortait pas pendant des semaines, elle demandait des sucreries, des desserts, elle mangeait tout ce qu’elle trouvait. Quelquefois on la voyait sortir ; mais elle revenait peu après chargée de sacs de nourriture, elle ne parlait à personne, mais tous ceux qui la voyaient prendre du poids déduisaient que Rosario avait des ennuis.

– Ces lignes, ce sont des vergetures, elle nous les montra sur son ventre et ses jambes. J’ai été grosse très souvent.

Trois ou quatre mois après le meurtre, elle arrêtait de manger et se mettait à maigrir. Elle rangeait les joggings où elle cachait ses kilos et reprenait ses jeans serrés, ses chemisiers nombril à l’air, ses épaules découvertes. Elle redevenait aussi belle qu’elle avait toujours été dans notre souvenir.

Cette nuit, quand je l’avais trouvée, elle était mince, ce qui me fit penser à une Rosario tranquille, apaisée, éloignée de ses anciens tourbillons, mais en la voyant s’effondrer, tout affaiblie, je sortis de mes quelques secondes d’erreur.

–

Déjà, quand j’étais petite, je n’avais peur de rien, disait-elle fièrement. Les profs étaient terrorisés. Une fois, j’en ai griffé une au visage.

–

Et qu’est-ce qui t’est arrivé ?

–

J’ai été virée du collège. Ils m’ont aussi dit qu’ils allaient me mettre en prison, une prison pour gamines.

–

Et tout ça pour une griffure ?

–

Une griffure avec des ciseaux, précisa-t-elle.

Les ciseaux étaient l’instrument de sa vie quotidienne : sa mère était couturière. Elle était habituée à voir en permanence deux ou trois paires chez elle ; elle voyait aussi que sa mère ne s’en servait pas seulement pour le tissu, mais pour découper le poulet, la viande, couper les cheveux, les ongles et, très souvent, pour menacer son mari. Ses parents, comme presque tous ceux du voisinage, étaient descendus de la campagne pour chercher ce que tout le monde vient chercher et, ne le trouvant pas, ils s’étaient installés dans la partie haute de la ville pour vivoter comme ils pouvaient. Sa mère s’était placée comme servante à plein temps, dans une maison, avec une sortie le dimanche pour être avec ses enfants et remplir ses devoirs conjugaux. Elle était tellement fascinée par les telenovelas qu’à force de les regarder, elle s’était fait renvoyer de son travail. Mais elle eut plus de chance, trouva un emploi qui lui permettait de rentrer dormir chez elle et de voir les telenovelas couchée dans son lit. Grâce à Esmeralda, Topacio et Simplemente Maria, elle apprit qu’il était possible de sortir de la pauvreté en prenant des cours de couture, à l’époque il était difficile de trouver de la place pour s’inscrire le week-end parce que toutes les employées de maison de la ville poursuivaient le même rêve. Mais la couture ne lui permit pas de sortir de la pauvreté, ni elle ni aucune autre, et les seules à s’enrichir furent les directrices des académies de couture et de confection.

–

L’homme qui vit avec ma mère n’est pas mon père, nous précisa Rosario.

–

Et ton père, où est-il ? demandâmes-nous, Emilio et moi.

–

J’en sais foutre rien, répondit Rosario.

Emilio m’avait prévenu qu’il ne fallait pas lui parler de son père mais ce jour-là, c’est elle-même qui mit le sujet sur la table. Les verres la rendaient nostalgique, et je crois qu’elle avait été émue de nous entendre parler de nos parents.

–

Cela doit être très bizarre d’avoir un père, commença-t-elle.

Ensuite, elle nous lâcha des morceaux de son histoire. Elle nous raconta que le sien l’avait abandonnée à la naissance.

–

En tout cas, c’est ce que dit doña Rubi, dit-elle. Evidemment, je n’en crois pas un mot.

Doña Rubi était sa mère. Mais celle dont on ne pouvait pas croire un mot, c’était Rosario elle-même. Elle avait un don pour convaincre sans recourir à trop de bobards, mais dès que sa « vérité » était mise en doute, elle savait pleurer pour faire passer son mensonge à coups de larmes.

–

Je suis avec une fille dont je ne sais rien, me dit Emilio, absolument rien. Je ne sais pas où elle habite, ni qui est sa mère, si elle a des frères et sœurs ou pas, rien sur son père, rien sur ce qu’elle fait, je ne sais même pas l’âge qu’elle a, parce qu’à toi elle dit autre chose.

–

Mais alors, qu’est-ce que tu fais avec elle ?

–

Demande-lui plutôt à elle ce qu’elle fait avec moi.

N’importe qui pouvait devenir fou à cause de Rosario, et si je n’ai pas succombé, c’est parce qu’elle ne l’a pas permis, mais Emilio… Au début, je l’enviais, sa bonne fortune me faisait enrager, c’est toujours lui qui avait les mieux, les plus jolies, alors que moi, je n’avais droit qu’aux copines des fiancées d’Emilio, moins bien, moins jolies, parce que presque toujours une jolie femme est accompagnée d’une laide. Mais comme je savais que ses aventures ne duraient pas beaucoup, j’attendais patiemment avec la moche, jusqu’à ce qu’il en change et moi aussi, en espérant que cette fois, je tomberais mieux. Mais avec Rosario, ce fut différent. Une fois avec elle, il n’en voulut pas d’autres, et moi je ne voulus me satisfaire d’aucune de ses amies : à moi aussi, Rosario me plaisait. Mais je dois le reconnaître : j’ai été moins courageux qu’Emilio, parce qu’avec elle, ce n’était pas une affaire de goût, d’amour ou de chance, non, avec elle, il s’agissait d’en avoir. Et il fallait sacrément en avoir pour se mettre avec Rosario Ciseaux.

–

C’est une femme qui ne croit en rien, disions-nous à Emilio.

–

C’est ce qui me plaît chez elle.

–

Tu sais qu’elle a été avec des vrais durs, insistions-nous.

–

Maintenant, elle est avec moi. C’est ce qui compte.

Elle avait été avec ceux qui sont maintenant en prison, avec les durs des durs, ceux qui étaient recherchés depuis longtemps, ceux dont l’arrestation était mise à prix, ceux qui s’étaient rendus et puis qui avaient disparu, et avec beaucoup de ceux qui « portent la terre sur la poitrine ». Ils l’avaient fait descendre de son quartier, ils lui avaient montré les belles choses que procure le fric, comment vivent les riches, comment obtenir ce que l’on désire, tout ce que l’on désire, parce que si on le veut, on peut tout obtenir. Ils l’avaient amenée jusqu’à nos territoires, ils nous l’avaient apportée, ils nous l’avaient montrée, comme pour nous dire, regardez, espèces de petits merdeux, nous aussi nous avons de belles femmes, et plus canons que les vôtres ; et elle, sans rechigner, s’était laissée montrer, elle savait qui nous étions, les gens bien, ceux du bon côté de l’avenue, et l’histoire lui plut, au point d’y inclure Emilio qui se laissa manger tout cru.

–

Je suis fou de cette femme, répétait Emilio, à la fois inquiet et heureux.

–

Cette femme est un coup de revolver, lui disais-je, à la fois inquiet et envieux.

Nous avions raison tous les deux. Rosario est de ces femmes qui sont à la fois le venin et l’antidote. Elle guérit celui qu’elle veut guérir, et elle tue celui qu’elle veut tuer.

-100x150.jpg)