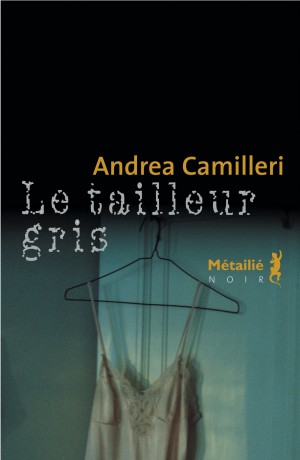

Le récit commence au premier jour de retraite du personnage de ce roman, dont le nom n’apparaît jamais. Directeur d’une banque, il a épousé en secondes noces une veuve bien plus jeune que lui, Adele, dont on découvre peu à peu la double personnalité. Affamée de reconnaissance sociale et parangon de respectabilité, elle est aussi dotée d’un appétit sexuel sans bornes et sans morale, au point d’imposer à son vieil époux la présence d’un jeune cousin qui sait la satisfaire.

Est-elle totalement insensible ou aime-t-elle en réalité son mari plus que tout ? Tandis que pointe la maladie terminale, le vieil homme creuse l’énigme. Tout en perçant à jour les faux-semblants d’une société bourgeoise qui affecte la bienfaisance et pratique le compromis mafieux tout en acceptant sa déchéance contre quelques moments de bonheur sensuel, il découvre des facettes contradictoires d’Adele, incroyable figure féminine, en attendant le jour où elle revêtira le tailleur gris, signe de mort imminente…

Écrit dans une langue bien plus sobre que celle à laquelle il nous avait habitués, ce roman d’Andrea Camilleri nous fait découvrir un nouvel aspect, totalement inconnu jusque-là, du talent du grand auteur sicilien, dans la lignée des Simenon sans Maigret. Dans cette histoire où le tragique se fait quotidien, les virtuosités langagières se font discrètes comme le désespoir qui pointe. Une grande et splendide réussite d’un écrivain octogénaire qui est aussi, et de très loin, le plus lu en Italie depuis une quinzaine d’années.

-

« […] Le Tailleur gris captive comme une petite fable sicilienne tendre et amère, qui trottera longtemps dans nos têtes. »Mikaël DemetsEVENE.FR -

BLOG D'ERIC VALMIR

-

« Très beau roman que l’on lit d’une traite. Prévoyez un transat, des lunettes de soleil et un coin de paradis car l’atmosphère est glaçante. »Delphine Cingal

-

« On connaissait la verve d’Andrea Camilleri à travers les enquêtes de Montalbano. Avec ce Tailleur gris, une très belle histoire, toute en retenue, l’auteur sicilien nous montre une autre facette de son grand talent de conteur. »Hoel MaleuvreBLOG HANNIBAL LE LECTEUR -

« […] Andrea Camilleri, star de l’édition italienne, […] délaisse ici son célèbre commissaire Montalbano et ses virtuosités langagières pour donner corps à un roman toujours sicilien et noir, mais presque sec, extrêmement épuré, et cette fois-ci très personnel. »Olivier Van VaerenberghFOCUSVIF -

« Un texte magnifique d’humanité et de profondeur qui n’est pas sans évoquer Simenon. »Michel Paquot

VERS L’AVENIR -

« Un beau texte court et grave sur le vieillissement, l’hypocrisie et l’humiliation, prix terrible à payer pour se donner un peu de l’illusion de l’amour. »

Roger GaillardLE TEMPS -

« Il y a du Bunuel ou du Ferreri dans cette chronique d’une fatale déchéance que Camilleri détaille avec une implacable férocité et un sens du décor sans pareil. »Eric SteinerLA LIBERTE -

« Un roman impeccable, singulier et impitoyable, à l’atmosphère suffocante, qui dénonce les dessous d’une certaine bourgeoisie, compromise, décadente et sans âme. C’est du Camilleri… »

Anne-Marie DucorneyLA GAZETTE NORD-PAS-DE-CALAIS -

« Un prenant parcours signé d’un Camilleri délaissant "son" commissaire Montalbano, mais toujours talentueux. »

Jacques BerthoL’ALSACE LE PAYS -

« Avec ce sombre roman pimenté d’érotisme, d’incertitude et de machiavélisme, Camilleri se hisse à la hauteur de grand Dino Buzzati, ou pas loin. »

Richard SourgnesLE REPUBLICAIN LORRAIN -

« Récit d’un déchéance analysée de l’intérieur, ce texte d’une grande sobriété est un vrai diamant noir. »

Lionel GermainSUD OUEST DIMANCHE -

« Andrea Camilleri joue cette fois sur le suspense des états d’âme des ses personnages. Il fait de cet homme insipide un être attachant. Elle reste impossible à cerner et c’est le plus effrayant. »

Karine SoulardOUEST France -

« Tout commence par une banale histoire de couple mal assorti et se transforme en un captivant suspens psychologique. Nous assistons, emportés par ce désastre grandissant, aux atermoiements de ce pauvre Giovanni. On se sent orphelins, sans la perspicacité du commissaire Montalbano si prompt d’habitude à intervenir pour défendre les veuves. Mais c’est vrai que celle-ci est redoutable et n’attire pas la compassion. »

Yves GittonX ROADS -

« Andrea Camilleri nous plonge dans une autre saga sicilienne où les coups bas sentimentaux prennent le dessus sur ceux des armes. Appétit des corps, adultère, mensonges, blessures et mort demeurent pourtant le lot quotidien des vainqueurs comme des vaincus. »

Yonnel LiegeoisNOUVELLE VIE OUVRIERE -

« Le sicilien Camilleri, ici au mieux de sa forme, dans une langue renouvelée. »

Philippe Di Folco

TGV Magazine -

« A 84 ans le "phénomène Camilleri" continue à séduire les lecteurs avec sa langue particulière, à la croisée du dialecte sicilien et de l’italien, et un humour qui ne respecte personne, surtout pas les autorités. »Chloé Brendlé

LE MAGAZINE LITTERAIRE -

« Un court roman au vitriol, où la mort n’a pas besoin de bras criminel pour frapper et qui fait forcément penser à Simenon. »Philippe ChevilleyLES ECHOS

1

Il rouvrit l’œil comme tous les matins à six heures tapantes.

En se redressant d’un quart et en se penchant de côté au risque de tomber du lit, il tâtonna de la main gauche sur la table de nuit, trouva la montre, la prit, se recroquevilla de nouveau, de l’autre main alluma, mata la montre et eut la confirmation qu’il était six heures.

D’un autre côté, il n’aurait pu en être autrement : après plus de quarante ans, son corps était maintenant habitué et avait réglé sur cet horaire une horloge interne toute personnelle qui ne faisait jamais défaut. Donc, même si la veille au soir il s’était couché avec le projet de s’aréveiller* une heure plus tard que d’habitude, le réveil corporel sonnait toujours à six heures pile, et il n’y avait pas moyen de changer l’horaire.

Elles étaient nombreuses les choses matutinales que faisait son corps, pour ainsi dire, en mode automatique. Pourquoi, rien que pour donner un exemple, devait-il se mettre à tâtonner dans l’obscurité jusqu’à ce que la pointe de ses doigts sente le verre de la montre, la prendre en main, allumer la lumière de l’autre main et mater enfin quelle heure il était ? Est-ce qu’il n’aurait pas été plus logique d’utiliser une seule main pour allumer la lumière, prendre la montre et mater l’heure, sans qu’il soit besoin de faire tout ce ramdam ? Avant tout, c’eût été une économie d’énergie. Et de montre, à bien considérer la situation. Passque, durant quarante ans, à force de tâtonner dans l’obscurité, des montres, il en avait cassé trois en les faisant tomber à terre.

Mais comment faire pour régler l’horloge interne sur un horaire différent ? Si ça se trouvait, après quarante ans durant lesquels l’aiguille était restée fixée sur six heures, même un réveil normal, de ceux qu’on met sur la table de nuit, aurait été difficile à débloquer de cette position.

Passqu’à partir de ce matin-là, de s’aréveiller à cette heure, il n’en avait plus besoin.

La veille, il avait pris sa retraite.

Mais, évidemment, son corps n’avait pas reçu la communication officielle de la mise à la retraite, au point que cinq minutes après qu’il s’était aréveillé, malgré une timide tentative de rester encore un peu couché, il s’était retrouvé debout comme d’habitude. De la salle de bain, où ce matin-là la brûlure avait été particulièrement forte, au point de lui arracher des larmes, il était passé dans la garde-robe, petite pièce étroite et longue dont une cloison était entièrement occupée par une armoire murale blanche. Sur les deux valets de bois, Giovanni avait déjà disposé le linge et le complet à endosser. La veille, il ne lui avait pas donné d’ordres précis concernant les vêtements dont il aurait besoin le lendemain, le domestique était donc resté dans les généralités, c’est-à-dire complet gris sombre, chemise blanche, cravate sévère.

Quand il eut fini de s’habiller et qu’il se regarda dans le miroir, il se sentit un peu mal à l’aise. Il s’en demanda la raison. Et la réponse lui vint aussitôt : il était habillé comme tous les jours, exactement comme s’il devait aller à la banque.

Et en réalité, à la banque, il ne devait plus y aller.

Mais il n’avait aucune envie de rouvrir l’armoire et de se choisir une autre tenue. De toute façon, l’entreprise risquait d’être bien difficile. Depuis des années, il n’avait plus eu l’occasion de la rouvrir, précisément depuis le jour où Adele et lui avaient décidé de diviser en deux l’appartement, et il ne savait donc pas quel côté son domestique avait attribué à ses vêtements dans l’armoire. Il se regarda de nouveau dans le miroir et cette fois, s’atrouva décidément ridicule. Il était habillé comme pour un conseil d’administration et, en réalité, la seule chose que désormais il aurait à administrer, ce serait l’énorme quantité de temps qu’il avait à disposition pour rin faire, rin de rin.

Non, il devait absolument se changer.

L’armoire murale était divisée en deux casiers superposés, et chaque casier en six compartiments. Il ouvrit le premier à main droite et le referma aussitôt, il n’y avait là que des vêtements d’été. Le deuxième aussi. Le troisième, en revanche, était bourré de tenues de demi-saison. Presque plus personne ne les portait, du fait que les demi-saisons avaient depuis longtemps disparu, on passait sans transition de la canicule aux frimas.

L’organisation maintenant était claire, les vêtements hivernaux s’atrouvaient dans les trois compartiments à main gauche. Mais à ce point l’envie de chercher encore lui passa définitivement.

Ridicule, d’accord. Mais à qui devait-il rendre compte ? De toute façon, il n’avait pas l’intention de sortir de chez lui et n’avait pirsonne à recevoir. Mais une chose au moins, il pouvait la faire, quelque chose de complètement différent, qui brisait une habitude de quarante ans : ôter la cravate. Il porta la main à la hauteur du cou, commença à tripoter le nœud et le résultat fut qu’il le resserra un peu plus, au risque de s’étrangler. Il essaya de le dénouer, mais n’y parvint pas. C’était comme si ses doigts avaient été appelés à faire un geste non naturel, ils s’y refusaient. Mais comment était-ce possible ? Le soir, en se déshabillant, ça ne lui était jamais arrivé.

Eh oui, le soir. Mais pas le matin à sept heures. Ses doigts, le matin, étaient habitués à faire le nœud, pas à le défaire. Ce pouvait être une explication possible. Et c’était aussi le signe qu’il serait long et difficile d’habituer le corps à des rythmes différents et insolites. Le nœud résista à une ultime tentative. La respiration lui devint difficile. Alors, il courut à la salle de bain, prit le ciseau à ongles et le coupa, jetant les deux bouts de cravate à la poubelle.

Il entendit tambouriner à la porte, mais si discrètement qu’on le percevait à peine.

– Oui ?

– Tout va bien, monsieur ? demanda Giovanni, sur un ton craintif.

– Oui.

– Je vous ai refait du café, monsieur.

Refait. Il s’était trop attardé dans la garde-robe et avait dépassé les délais rigoureux de ses habitudes matinales.

Giovanni, s’étant rendu dans le bureau pour retirer le plateau et ayant trouvé la tasse encore pleine, s’était occupé de lui refaire le café, parce que lui, le café réchauffé lui donnait des brûlures d’estomac. Et il s’était aussi hasardé à lui adresser la parole, en pensant à un malaise.

Le valet avait été avisé dès le premier jour où il avait pris son service : il ne devait jamais se faire voir de monsieur, ou lui parler, avant qu’il ait bu son café.

Depuis qu’il besognait à la banque, il lui était venu cette manie.

Au réveil, tout son être devenait comme une monade, c’est ainsi qu’il avait lui-même défini cette condition particulière en faisant appel à ses souvenirs scolaires, une monade sphériquement refermée sur elle-même, incapable d’ouvrir une seule minuscule faille vers l’extérieur sans en éprouver un sentiment douloureux de lésion. Une voix, un geste, un visage le blessaient. Son cerveau, ainsi protégé comme dans un cocon, pouvait se consacrer complètement aux problèmes qu’il devrait affronter au cours de la journée, de sorte que, quand il arrivait au bureau, dans sa tête chaque démarche à effectuer, chaque décision à prendre étaient claires et définitives. En revanche, dès qu’il avait bu le café, il se sentait disposé à accueillir le monde entier.

Quand il dormait encore avec Adele, en ouvrant l’œil il ne se tournait même pas pour la voir, persuadé qu’il était que de simplement voir le corps dessiné sous le drap, son cerveau aurait été incapable de fermer hermétiquement

le rideau de fer. Il se levait prudemment pour ne pas courir le risque de la réveiller et d’un pas rapide et léger de voleur, il parcourait le couloir et les pièces de la grande maison qui paraissait vidée d’autres présences, du fait que le valet et la bonne d’alors avaient su se synchroniser parfaitement sur ses déplacements, entrant dans une pièce dès qu’il en était sorti.

Le temps suspendu de la maison se remettait en mouvement juste après que la personne de service – dix minutes après qu’il se fut enfermé dans le bureau pour se boire une tasse et demie de café, la première sucrée avec une cuillère remplie à ras bord, la seconde sans sucre, en profitant cependant du résidu sucré resté sur le fond –, après que la personne de service, donc, tambourinait très très légèrement :

– Je peux emporter, monsieur ?

– Oui.

Et il semblait que la maison recommençait à respirer après avoir longtemps retenu son souffle, les meubles recommençaient à grincer, on entendait un pas sur le parquet ciré glisser légèrement, très loin renaissait la clochette de la porte de service.

Il se mettait à contrôler les documents qui se trouvaient dans la sacoche préparée par lui la veille au soir et, quand il était plus que sûr qu’ils étaient tous là dans l’ordre voulu, il se levait en donnant un dernier coup d’œil sur l’énorme bureau noir d’acajou (le catafalque, comme l’appelait Adele) hérité de son père et il allait dans l’antichambre, où la bonne déjà l’attendait avec le vêtement de saison, manteau, loden ou imperméable, et le chapeau à la main. Garée le long du trottoir l’attendait déjà la voiture de la banque, la portière arrière ouverte, le chauffeur planté à côté.

Ce matin-là, dès que Giovanni eut retiré le plateau du bureau, il ouvrit comme d’habitude la sacoche qu’il avait ramenée de la banque, mais qu’il n’avait pas touchée le soir précédent parce qu’il n’y avait pas à l’intérieur de documents sur lesquels besogner, mais seulement trois lettres dont il connaissait le contenu par cœur et qu’il avait gardées dans le petit coffre-fort de son bureau. Ici aussi, il en avait un semblable. Il se leva, ouvrit le coffre, prit les trois lettres, les posa à l’intérieur et aussitôt, se repentant, les ressortit, retourna s’asseoir au bureau, les disposa les unes à côté des autres et resta à les fixer. Trois lettres anonymes. Et toutes trois lui avaient été adressées à la banque.

La première remontait à presque trente ans auparavant.

Fais ce que tu dois faire parce que tu le sais.

Et pourquoi tu devrais mourir jeune ?

Dès qu’elle était arrivée, il l’avait fait lire à Germosino, son directeur de l’époque.

– Et qu’est-ce que ça signifie ?

– Elle est signée Filippo Palmisano, dottore.

– Mais qu’est-ce que vous dites ! Puisqu’elle est anonyme !

– C’est comme si elle était signée, croyez-moi.

– Mais qui est ce Palmisano ?

Une question que pouvait se permettre seulement quelqu’un comme Febo Germosino, promu depuis à peine deux mois directeur de filiale et envoyé de Florence à Montelusa.

– C’est le chef local de la mafia, dottore. On dit qu’il a trois morts sur la conscience.

Germosino avait blêmi d’un coup, éloignant la lettre de la pointe de son coupe-papier.

– Apportez-la tout de suite aux carabiniers !

– Vous voulez plaisanter ? Palmisano me fait tirer dessus aujourd’hui même.

– Mais qu’est-ce qu’il veut, ce Palmisano ?

– Un ligne de crédit pratiquement illimitée. Il y a quinze jours, il a remporté un appel d’offres pour la construction d’un viaduc et, avant-hier, il en a remporté un autre pour…

– Ben, si ça se présente comme ça…

– Ce sont des travaux publics. Il a remporté les appels en obligeant les autres concurrents à se retirer.

– Mais s’il les a remportés légalement…

– Attention que le risque que nous allons courir est énorme, vu le personnage.

– Et alors, qu’est-ce qu’on fait ?

– Je peux procéder à ma manière ?

Sa brillante carrière avait commencé ainsi. Germosino avait fait valoir auprès des chefs son courage et son dévouement à la banque et, lui, il s’était gagné la renommée de celui qui savait y faire, qui connaissait l’art de s’entremettre, qui réussissait à résoudre les situations les plus délicates.

La deuxième lettre remontait à deux années après qu’on l’eut nommé inspecteur.

Le sang de Stefano Barreca

retombera sur toi et sur ton fils.

Elle avait été certainement écrite par le frère du caissier de la filiale d’Albanova qui avait creusé un trou d’une trentaine de millions, perdus en jouant dans les tripots de sa ville et des villes voisines. Pour ne pas aller en prison, il s’était tiré une balle. Bonne nuit et amen. Qu’est-ce qu’il prétendait, le frère, sous-secrétaire au Trésor ? Que lui, par pitié et par générosité, il ne fasse pas son devoir ? Mais cet épisode aussi lui avait servi : non seulement c’était un homme qui savait résoudre les cas difficiles, mais il était aussi capable de ne se laisser intimider par personne.

La troisième lettre, arrivée après trois ans de mariage avec Adele, disait :

Tu sais que tu as plus de cornes qu’un cerf ? Demande à ta dame ce qu’elle faisait hier à cinq heures de l’après-midi au motel Regina.

Et lui, il l’avait demandé à sa femme le soir même, pendant qu’ils dînaient.

– Qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui ?

– Ce matin, je suis restée à la maison puis je suis sortie et j’ai passé tout l’après-midi avec Gianna.

Gianna, l’amie de cœur, celle qui connaissait tous ses secrets, la complice parfaite. L’envie lui passa de poser d’autres questions, il se repentit même d’en avoir articulé une. Et puis, à quoi servirait d’en savoir plus ?

Il se leva, alla refermer le coffre-fort en laissant les lettres sur le bureau. Tandis qu’il revenait s’asseoir, il donna un coup d’œil distrait par la fenêtre. Il sursauta et s’immobilisa.

L’auto de la banque était garée le long du trottoir, la portière entrouverte, le chauffeur debout à côté, prêt à l’ouvrir complètement dès qu’il verrait son passager sortir de l’immeuble.

Qu’est-ce qu’il faisait là ? Il s’approcha prudemment de la fenêtre, en se plaçant de manière à ce que le chauffeur, s’il levait les yeux, ne puisse l’apercevoir derrière la fenêtre.

Peut-être, au cours de la cérémonie d’adieu, avait-il fixé un rendez-vous avec un de ses collègues et se l’était-il oublié ? Verdini, probablement ? Oui, Verdini, qui allait prendre sa place, lui avait murmuré qu’ils devaient absolument se rencontrer… Mais il était sûr qu’ils ne s’étaient pas dit quand.

Il n’y avait pas à réfléchir longtemps, toutefois. Si on lui avait envoyé la voiture, certainement…

Il devait aller se mettre la cravate !

Et juste à ce moment, il vit que le chauffeur tirait de sa poche un portable et se le portait à l’oreille. Ensuite, l’homme ferma la portière de mauvaise grâce, s’installa au volant, démarra et partit. Évidemment, on avait oublié de l’avertir qu’il n’aurait plus à venir le prendre. Il s’assit, fixa de nouveau les lettres. Mais à présent il avait pris sa décision. Il attira à lui le grand cendrier de cristal gardé là pour sa beauté – cela faisait dix ans qu’il avait cessé de fumer –, ouvrit le dernier tiroir du bureau, retrouva une boîte d’allumettes à côté d’un paquet de cigarettes encore scellé dans la cellophane, la prit, en alluma une, mit le feu à la première lettre.

Cinq minutes plus tard, il y avait dans la pièce une fumée gênante et un petit tas de cendres noires dans le cendrier.

Il alla ouvrir la fenêtre pour changer l’air et, vu que personne ne passait, vida au-dehors le cendrier. Au bout d’un moment, il referma la fenêtre et retourna s’asseoir.

Machinalement, sans que sa coucourde lui en ait donné l’ordre, sa main gauche se déplaça vers le haut du bureau mais, n’ayant pas rencontré ce que chaque matin elle y rencontrait, elle resta suspendue en l’air.

Fixant d’un air perplexe sa propre main, il se rendit compte qu’il avait fait le geste de prendre les journaux. Que l’huissier lui avait toujours déposé au même endroit. Et qu’en ce moment, très probablement, Verdini était en train de feuilleter.

Les journaux étaient, en plus, des quotidiens siciliens,

Il Sole-24 Ore, Il Corriere della Sera, La Stampa et La Repubblica. Il commençait toujours avec le Corriere. Il était sûr que Verdini, lui, commencerait avec Il Sole.

Plutôt que les lire, il les feuilletait distraitement, s’arrêtant sur les pages économiques et sur les faits divers. À part la nécrologie. Qu’il lisait en entier avec une extrême attention.

Il commença à s’agiter avec inquiétude dans le fauteuil comme si le manque de ces journaux représentait quelque chose qui lui avait été indûment retiré.

À un certain moment, il n’y tint plus. Avoir ces journaux sur le bureau lui devint une nécessité absolue et incontournable. Il pressa le bouton de l’interphone et Giovanni lui répondit immédiatement.

– Va me prendre les journaux.

– Les mêmes que ceux du dimanche ?

– Oui. Ah, Giovanni, maintenant tu me les achèteras tous les matins et tu me les apporteras avec le café.

Le téléphone sonna.

Il agrippa le combiné comme un assoiffé saisit un

verre d’eau. À cette heure, au bureau, il avait déjà répondu à une quinzaine de coups de fil.

– Allô, papa, c’est toi ?

C’était Luigi, qui l’appelait de Londres. Il s’inquiéta, les coups de fil de son fils amenaient souvent de déplaisantes nouvelles. Une fois, ses titres s’étaient écroulés, une autre fois il s’était fracturé un bras, une troisième, il s’était bagarré avec un type qu’il ne connaissait pas… Et toujours il utilisait cette voix geignarde en quête de réconfort. Un réconfort qu’il n’avait jamais été capable de lui donner parce qu’il n’avait jamais été capable de remplacer, dans ce domaine, la mère disparue.

– Oui. Bonjour, comment va ?

– On va bien. Et même très bien. Je t’ai appelé à la banque, on m’a dit que…

– À partir d’aujourd’hui je suis un retraité.

– Profite bien de ta retraite, papa. Tu l’as bien méritée. Je voulais te dire que d’ici quatre mois, en plus d’être retraité, tu seras aussi grand-père.

Il en eut littéralement le souffle coupé.

Non pas sous le coup de l’émotion. Quelle émotion pouvait-il ressentir à l’idée de devenir grand-père d’un minot qu’il ne verrait et ne fréquenterait sans doute jamais ? Un vrai grand-père accompagne son petit-fils à l’école, l’emmène au jardin d’enfants, le voit grandir jour après jour… C’était la stupeur qui lui avait ôté le souffle, parce qu’il avait littéralement oublié que son fils s’était marié l’année précédente. Il ne se rappelait même pas le nom de l’épouse anglaise.

– Quelle… quelle bonne… Ta femme…

– Jackie va très bien. Et si ça te dit de venir à Londres rencontrer ton petit-fils, nous avons une petite chambre d’amis, un lit d’une place, et tu pourras rester le temps que tu voudras. Et maintenant il faut que je te quitte. Au revoir, papa…

– Au revoir et embrasse pour moi…

Luigi avait raccroché. Il était encore pas mal abasourdi. Mais bientôt lui revint en tête la phrase diplomatique

de son fils sur la chambre d’amis avec son lit une place, qui, traduite, signifiait : ne te risque pas à venir avec ta femme.

Son mariage avec Adele, Luigi ne le lui avait jamais pardonné. Fils unique, il avait toujours été trop attaché à sa mère. Et, quand Michela était morte, le garçon avait été tellement désespéré, tellement immergé dans sa douleur, que lui, pour l’aider, l’avait expédié quelque temps à Londres, chez un cousin qui besognait à la City. Il était revenu changé, plus détaché et souvent comme absent, peut-être à courir derrière une pensée. Après son diplôme, il était parti pour Londres et bien le bonjour chez vous.

Toutefois, avant le mariage avec Adele, il ne manquait jamais de venir à Montelusa pour Noël. Après qu’il s’était remarié, il n’était plus revenu. De rares lettres, des coups

de fil à cadence trimestrielle. Tout compte fait, il avait échangé un fils contre une femme. Y avait-il gagné ou y avait-il perdu ? Peut-être, maintenant que sur la balance oscillante Luigi mettait le poids d’un petit-fils…

Léger tambourinement.

– Les journaux, monsieur.

Il prit en main le Corriere, mais au lieu de l’ouvrir à

la première des pages économiques, il commença à lire la nécrologie. Maintenant il pouvait se le permettre, de donner la priorité aux faire-part de décès, en parcourant consciencieusement les interminables listes de tous ceux qui participaient au deuil.

La porte du studio s’ouvrit et apparut, sans crier gare, Adele. Elle devait s’être réveillée juste à l’instant, elle était en robe de chambre et en pantoufles et odorait encore le lit. Très élégante et vaporeuse, elle avait l’air d’une imitation, elle était l’exacte copie d’une de ces divas américaines en noir et blanc.

Depuis combien de temps est-ce qu’elle ne venait plus le trouver dans son appartement ? Des années, certainement. Mais combien ? Quatre ? Cinq ? Maintenant qu’elle avait à peine abordé la quarantaine, elle était adevenue encore plus belle que quand, dix ans plus tôt, il se l’était mariée.

À l’improviste, il ressentit un désir lancinant de son corps, mais il ne bougea pas, n’ouvrit pas la bouche, attendit qu’elle parle.

– Comment se passe ton premier jour de retraité ?

– Bien. Assieds-toi.

– Non, je dois filer. Je suis…

Il voulait la retenir et dit la première chose qui lui passa par la tête.

– Luigi vient de me téléphoner.

– Qu’est-ce qu’il voulait ?

– Il m’a annoncé qu’ils vont avoir un enfant.

– C’est bien. Je suis venue te dire qu’aujourd’hui, je dois déjeuner avec Gianna. On se voit ce soir au dîner. D’accord ?

– D’accord. Et Daniele ?

– Daniele mange à la cantine universitaire.

Sur le seuil, elle s’arrêta, se retourna pour le fixer.

– Attention, tu n’as pas ta cravate.

Quand Adele sortit, il resta immobile, les narines dilatées au maximum, pour saisir la légère senteur de sa peau qui flottait encore dans le bureau.

-100x150.jpg)