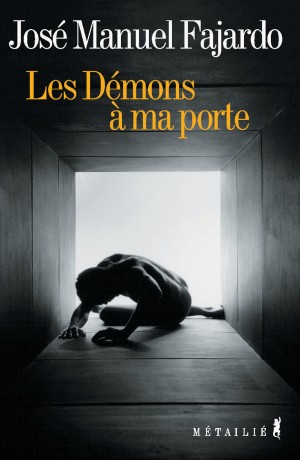

Séquestré par l’ETA, un journaliste survit à la claustrophobie et à la panique en marchant dans sa cellule et en refaisant les trajets et les voyages, à travers le Pays Basque, qui ont marqué sa vie. Hors du temps, il n’a pour toute compagnie que l’homme couvert d’une cagoule qui l’a enlevé, lui porte à manger et est, à tout moment, prêt à l’assassiner. Le démon de l’enfer où il a été jeté.

La mémoire qui lui permet d échapper au désespoir, le met en face d’autres démons les remords et les angoisses qu’il

pouvait éluder dans la vie quotidienne ordinaire.

Le romancier explore ici avec une rare sincérité les territoires des sentiments et de la sexualité masculine, ainsi que la valeur de l’amitié.

J.M. Fajardo écrit avec une intensité remarquable un roman sur les enfers l’enfer de l’intolérance et de la négation brutale de la liberté de l’autre mais aussi l’enfer du désir.

-

"A Bilbao, un journaliste de 40 ans se réveille, un matin... en enfer. Séquestré par l'ETA, il est enfermé dans une cave de 2 mètres sur 3, pas assez haute pour se tenir debout, avec, pour seule lumière, une ampoule allumée nuit et jour. Aux heures des repas, un lucarnon s'ouvre et laisse passer sa pitance, portée par un homme encagoulé qui ne dit pas un mot. Il y a deux histoires dans ce livre de José Manuel Fajardo, lui-même journaliste, né en Andalousie en 1957 et qui a longtemps vécu au Pays basque : celle de l'enfermement d'un homme pris en otage, de ses peurs, de sa déchéance physique, de son désespoir. Et celle de sa vie d'avant: ses amours, ses trahisons, ses remords et ses angoisses. Le romancier explore le territoire de la sexualité masculine, depuis l'adolescence et ses premiers émois jusqu'à la maturité. Les démons derrière la porte sont ceux de la tentation, du stupre, ceux que le curé du catéchisme a brandi avec perversité, en bon héritier de l'inquisition et qui l'obsèdent encore. Et ceux que le héros perçoit dans le regard de ses geôliers: intolérance, racisme, sauvagerie des poseurs de bombe, des assassins. On pourra aussi ajouter une troisième histoire, contée par Antxon, un personnage inspiré d'un des créateurs du mouvement indépendantiste basque : celle, terrible, de l'engrenage de la violence. Trois aspects de la vie d'un homme espagnol d'aujourd'hui, qui tissent un roman passionnant, d'une force, d'une cohérence et d'une sincérité bouleversantes."Danielle SchrammTELERAMA

-

« Un roman aussi puissant que déroutant. »Jean-Louis AragonLE MONDE

En Enfer

Le neuvième cercle

Je veux graver dans la mémoire les jours qui n'ont pas été, et dans le souvenir le temps confisqué, le tourbillon d'émotions qui agitèrent ces journées sans soleil et sans nuit. Je ne parlerai pas de la douleur ; pas plus qu'il ne faut. Elle est toujours présente, tapie comme un animal à l'affût. Parfois elle se réveille, mais la souffrance frôle l'impudeur quand on la rend publique. Personne ne veut être confronté à l'horreur, personne n'a envie de la revivre. C'est l'éternel avantage du bourreau : ses œuvres sont tellement atroces qu'elles tombent bien vite dans l'oubli.

Et pourtant, je revis cette période avec une telle intensité que les mots risquent de se cabrer. Je leur tiens la bride pour les empêcher de caracoler à leur guise et de répandre les cris de la souffrance. Je les martèle de points qui ne sont pas des signes de ponctuation mais des moments de paix, un répit.

Je me suis promis de nommer les choses, les faits, les sentiments. Simplement de les nommer. Les mots nécessaires. Rien de plus. Aux autres d'expliquer. Aux autres de chercher des raisons. Tout cela fait partie du décor, fables qui aident à dormir la nuit et à travailler le jour, histoires qui aident à aimer ou à haïr. Moi, je m'intéresse au reste. À l'impertinence de la vie à nu. Ainsi pourrai-je peut-être comprendre la tempête qui s'est déchaînée dans mon cœur pendant ce temps hors du temps.

J'ai été enlevé au moment où je sortais de chez moi, par une journée comme une autre. Ce fut si rapide que je n'eus même pas le réflexe d'avoir peur. Deux individus m'encadrèrent, une piqûre dans le cou et tout devint trouble et confus. Un claquement de portière, le ronflement d'un moteur, beaucoup d'agitation. Et l'obscurité.

Quand je me réveillai, j'étais en enfer. Je ne crois pas qu'il existe un seul et même enfer pour tout le monde. Chacun a le sien propre et l'art du bourreau est de deviner quel est le vôtre. Le mien mesurait trois mètres de long sur deux de large, mais le pire était que la hauteur permettait à peine de se tenir debout : quelques centimètres séparaient mon crâne du plafond.

La première chose que je perçus, avant même d'être complètement réveillé, ce fut l'humidité. L'air était pesant et dégageait une odeur de cave. J'avais le visage brûlant, les mains moites et les vêtements humides. Je ne sais pourquoi, je me dis que ma chemise était trempée de larmes. Mais je n'avais pas le souvenir d'avoir pleuré. J'étais hébété et ma mémoire avait du mal à fonctionner. Je me redressai péniblement et regardai autour de moi. Découvrant l'exiguïté de la pièce où je me trouvais, je fus inondé d'une sueur glacée. Je sentis la pression de pinces invisibles qui semblaient vouloir m'écraser les tempes. L'air s'épaissit dans mes poumons, comme s'il se transformait en bouillon, et je me mis à suffoquer d'angoisse. Je m'asphyxiais. J'avais besoin d'air frais. Je reconnaissais les symptômes. Je n'ai jamais supporté les espaces clos. J'ai toujours considéré les ascenseurs comme des pièges, et quand je prends l'avion, pour me rassurer j'envisage une mort brutale dans un accident, car l'idée d'être enterré vivant, d'agoniser dans un trou où je ne pourrais même pas remuer, m'est insupportable. Or, j'étais maintenant enfermé dans un réduit où je pouvais à peine faire cinq pas et étendre les bras sans me heurter aux parois en planches. C'était tout juste un cercueil ; et moi j'étais tout juste un mort-vivant.

Mes bras en sueur et un fourmillement dans les jambes m'avertirent que j'allais m'évanouir. J'avais un vide vertigineux dans l'estomac et du mal à garder l'équilibre. Je me rassis sur le grabat où je venais de me réveiller et je plongeai le visage dans le creux accueillant de mes mains. Les yeux fermés, le monde semblait plus vaste et je me sentais à l'abri de l'éclat jaunâtre de l'ampoule qui éclairait la pièce, dans un angle. Une lumière sans vie, froide et cruelle, qui, je ne tarderais pas à m'en apercevoir, ne s'éteignait jamais. Je sais maintenant qu'en enfer la lumière ambiante n'est pas l'éclat rouge des brasiers peints par les classiques, mais la clarté blafarde des ampoules électriques. Cependant, l'obscurité dans laquelle je m'étais réfugié s'avéra être encore pire.

Bientôt, l'horrible silence de ma tombe me parut insupportable. Je fus la proie de peurs irrationnelles, d'élucubrations délirantes. Et si, en rouvrant les yeux, l'obscurité persistait ? Et si la lumière de l'ampoule s'était éteinte définitivement ? Et s'il ne s'agissait pas d'un enlèvement, mais de l'œuvre d'un fou qui me condamnait à mourir oublié au fond de ce trou ? Je m'imaginai habitant un silence vide de ténèbres et je rouvris les yeux épouvanté, me raccrochant à la certitude des rares choses qui me tenaient compagnie dans ma solitude, à savoir le lit pliant où j'étais assis, une chaise de camping, une caisse en guise de table de nuit, une affiche touristique du Pays basque fixée au mur par des punaises, l'ampoule électrique et, devant celle-ci, une ficelle à laquelle était suspendu un drap noir qui pour le moment était ramené à une extrémité. Je l'examinai avec attention, me demandant quelle pouvait être sa fonction. Apparemment, il était simplement destiné à plonger la pièce dans une semi-pénombre quand le drap était déployé devant la lumière. Cela allait être ma nuit. Une nuit finlandaise de soleil éternel dont l'horizon, au lieu d'être relégué dans les immensités nordiques, serait simplement à trois mètres de moi. Je réexaminai mes modestes accessoires. Il était terrifiant de dresser un inventaire du monde sur les doigts d'une seule main.

Le temps ralentit tellement que son écoulement devint imperceptible. Impossible de dissiper l'angoisse, mais j'avais au moins réussi à éviter la syncope et mon estomac ne tarda pas à me rappeler que je n'avais rien avalé depuis des heures. Je constatai avec étonnement que mon appétit semblait indifférent aux aléas de l'existence. Je me demandai quand on m'apporterait à manger et j'allai même frapper au volet d'une trappe qui était près de la porte d'accès de mon réduit. Pas de réponse. De nouveau l'inquiétude s'empara de moi.

Au bout de je ne sais combien d'heures, alors que le fantôme de la famine s'était joint à mes autres peurs, l'étroite porte s'ouvrit et je vis apparaître deux des acteurs de mon enlèvement.

Je fus paralysé d'effroi. Jusqu'alors, ils étaient pour moi des créatures plus proches de l'imagination que de la réalité. Je n'avais pas conservé un souvenir précis de leurs visages, car je les avais à peine entrevus au moment de l'attaque. Mais ils étaient maintenant devant moi, accessibles, redoutables. Robustes tous les deux, corpulents, avec de grosses mains de travailleurs, le visage dissimulé sous une cagoule. J'étais assis sur la chaise pliante et je n'essayai même pas de me lever. J'avais l'impression qu'au lieu de trois petits mètres c'était un océan qui nous séparait.

Ils me donnèrent une cuvette en plastique et me décrivirent ce que serait ma vie dorénavant. La cadence des repas : deux par jour. Radio : pas question. Des journaux : de temps en temps, et dûment censurés. Sortir de mon réduit : pas question. Il n'y aurait donc ni promenades, ni couchers de soleil, ni parfums de l'hiver. Uniquement ces quatre murs. Ils m'avaient pris ma ceinture et les lacets de mes chaussures " pour t'empêcher de faire une bêtise ", avaient-ils dit avec une telle froideur que j'eus le sentiment d'être devant des taxidermistes résolus à me conserver dans le formol. Ils avaient aussi confisqué ma montre. Désormais, le rythme de mes repas serait mon seul moyen de mesurer le temps.

J'acceptai tout avec cette obéissance passive qui datait de mes lointaines journées de collège et de mon service militaire. Alors seulement, ils me dirent pourquoi ils m'avaient enlevé : j'étais la monnaie d'échange choisie pour négocier leurs objectifs. Je faillis demander pourquoi ce choix, pourquoi moi précisément, mais la peur m'empêchait de parler.

Ils me dirent aussi qui ils étaient, quelles étaient leurs idées, leurs intentions au sujet de ma captivité. Ils étaient membres de… mais non, je ne vais pas les nommer. En fin de compte, peu importe leurs idées ; quant à leur nom, on s'en moque. Ils appartiennent à une seule et même famille. Celle des hommes qui cachent leur visage derrière une cagoule, et leur absence de pitié et de scrupules derrière un nom, un sigle. Donc, mettons bas tous les masques : ils étaient mes bourreaux, les démons de mon enfer, et c'est ainsi que je dois les désigner.

Quand ils sortirent en refermant la porte, toute l'horreur de ma situation retomba sur moi comme une chape de plomb. Pour eux, je n'étais ni un otage ni un enterré vivant. J'étais moins que rien, moins qu'un chien ou qu'une plante, à peine une chose, une pièce mineure sur un échiquier. J'étais exclusivement obsédé par le noir tunnel de mon destin, et la seule réaction dont je me sentais capable, par-delà l'angoisse, c'était de m'attendrir sur mon sort. Il n'y avait ni souvenirs, ni nostalgies, ni absences. Uniquement la présence intraitable de la peur. D'un trait de plume, mes bourreaux m'avaient rayé du royaume des hommes et tout mon être s'affolait, inquiet et aveugle, telle une bestiole aux abois, en m'approchant de l'assiette de nourriture qu'on avait déposée par terre, près de la porte. C'était une sorte de ragoût aux haricots, sûrement une conserve, précuite, industrielle. Mais c'était chaud et cette saveur familière et franche me calma l'esprit, comme une tape amicale sur l'épaule.

Les jours suivants furent pour moi comme une longue cuite après le réveil. J'étais dans un no man's land. Je ne mourais pas, mais n'étais pas davantage vivant. Je passais des heures vautré sur le grabat, attendant que la trappe du lucarnon se soulève et qu'un des encagoulés m'y glisse le repas. Le bruit de la targette était le seul ressort qui me ramenait à la vie, au mouvement. Pendant ce temps, ma tête prenait le large, comme un navire sans patron au milieu de la tempête. J'essayais de ne penser ni à ma famille ni à mes amis, car leur souvenir exacerbait mon désespoir, mais j'étais incapable de mettre de l'ordre dans mes idées, incapable de raisonner. Les rares fois où j'essayais, leur inconsistance les entraînait dans le tourbillon de mes craintes, au centre desquelles flottait toujours la même question : quelle faute étais-je en train de payer par un châtiment aussi horrible ? Je me creusais la cervelle, essayant d'imaginer pour quelles raisons les ravisseurs avaient jeté leur dévolu sur moi, mais je n'arrivais à aucune conclusion. Je n'étais ni riche, ni célèbre, ni puissant. J'étais un journaliste parmi d'autres, banal, qui de temps en temps traduisait un livre de l'anglais. Habituellement, je n'écrivais pas d'articles politiques. Mes amis étaient des gens de tous les bords, depuis les conservateurs jusqu'aux ex-militants de l'ETA. J'étais un citoyen comme il y en avait tant au Pays basque. Ni plus coupable ni plus innocent que les autres.

Mais cette recherche obsessionnelle de motifs ne tarda pas à inverser toutes ces considérations. Mes amitiés contradictoires et ma vie sans soubresauts me parurent soudain être les véritables causes de mon malheur. Je m'accusais de lâcheté, d'égoïsme, d'indifférence… et je voyais dans chacun de ces reproches un péché terrible. Les descriptions atroces de l'enfer qui avaient terrorisé mon enfance me revenaient à l'esprit, comme un écho délirant de mes lectures scolaires, renforçant ma culpabilité diffuse. Je me sentais rejeté au neuvième cercle, le plus profond et le plus redoutable recoin des enfers, où les traîtres étaient brûlés et mis en pièces. Mon seul désir était de découvrir quelle avait été ma trahison, espérant ainsi implorer le pardon ou, du moins, pouvoir désespérer de l'obtenir.

Pendant ces jours ou ces semaines - j'ignore combien de temps s'écoula car je n'avais pas encore pensé à confectionner un calendrier -, ma santé physique et mentale se détériora rapidement. Au début, je mangeais avec une voracité frénétique. Mais la compagnie permanente de la bassine qui contenait mes déjections, vidée une seule fois par jour, m'obligea à modifier mon régime. J'essayai de manger davantage de légumes et d'espacer la viande. Une résolution qui fut très mal prise par mes bourreaux.

- La nourriture est bonne, décréta le plus gros des encagoulés, quand je lui eus demandé de supprimer le ragoût en boîte et la viande. Si tu n'en veux pas, c'est ton problème.

De cette façon, mes repas, qui restaient l'axe et le pivot de mon univers, devinrent un examen minutieux visant à éliminer les aliments qui altéraient le plus gravement ma digestion. Résultat : j'obtenais un menu, constitué de restes et d'accompagnements, qui me réduisait à la famine. Mais ma faim elle-même fut bientôt à bout de forces, comme moi-même, de plus en plus épuisé et inerte.

Un régime aussi spartiate avait en outre pour effet paradoxal de rendre mes chairs maigres et molles à la fois. Toutefois, je m'accordais rarement un extra, uniquement lorsque l'avidité l'emportait sur ma répugnance à supporter cette puanteur infecte, compagne inséparable de ma solitude. Dans ces moments-là, je me jetais sur les haricots, les ragoûts ou les fritures avec une voracité animale. Et s'il n'y avait pas eu cette cagoule qui empêchait de voir son visage, j'aurais juré qu'alors mon bourreau souriait béatement derrière le judas. Comme si le spectacle de mon abjection lui confirmait que ma captivité n'était que justice. Mais ce sourire n'était peut-être qu'un jeu de mon imagination, car dans ces cas-là je me méprisais avec une telle intensité que je finissais par fondre en larmes. Et cette vision pathétique d'un être dépenaillé, sale et effrayant, qui pleurnichait tout en dévorant à belles dents, me plongeait peu à peu dans l'humiliation et le désespoir.

Le silence qui régnait dans mon univers rendait la chute dans l'abîme de la folie encore plus vertigineuse. Parfois, je laissais mes égarements se manifester à haute voix et mes mots résonnaient de façon étrange, amortis et lointains. En outre, les autres me parlaient à peine. Leurs deux visites quotidiennes étaient aussi brèves que muettes. Au début je m'adressais à mon bourreau, essayant de lui expliquer que c'était une erreur, qu'on s'était trompé de personne, qu'ils n'avaient aucune raison de me retenir. Mais je n'obtenais aucune réponse. Je ne savais comment le convaincre et dans mon désespoir je le suppliais, l'implorais de me sortir de là, pour qu'au moins il me parle. Les rares mots que je parvins à lui arracher, secs et distants, furent pour m'imposer silence.

J'étais dans un tel état de prostration qu'un accès de fièvre me poussa au délire. Ils comprirent enfin que je ne jouais pas la comédie, et ils me donnèrent des médicaments qui me ramenèrent à la raison. J'avais à peine la force de me redresser sur mon grabat, mais je compris que je ne pouvais persister dans cette voie, un pied dans la folie et l'autre dans la destruction. Je devais absolument réagir. Reprendre possession de ce temps mort. Peu importait combien il avait duré : une succession de jours fébriles dont ma maladie n'avait été que la touche finale. Le temps de ma captivité commençait.

J'obtins du papier, un crayon et un minuscule taille-crayon, car ils refusèrent de me fournir un stylo-bille, et je commençai les calculs de mon calendrier personnel. La nourriture, qui avait été jusqu'alors le véhicule de mes tourments, devint finalement l'horloge de ma séquestration. Et eux, les personnages sinistres d'un carillon qui ne sonnait que pour moi. Un des deux repas était plus léger, généralement du lait et des fruits, ou des saucisses. Je décidai que ce serait mon dîner. J'ajustai donc sur lui mes heures de sommeil. J'essayais de me réveiller avant qu'on m'apporte le suivant, ce que je réussissais assez bien. On m'accorda une deuxième bassine d'eau. Après une toilette sommaire, je la posais sur la cuvette des déjections, en guise de couvercle, ce qui rendait la puanteur plus supportable.

Mon régime alimentaire était toujours aussi pauvre, mais au moins il était ordonné et, peu à peu, je repris des forces, bien qu'encore maigre et incapable de me libérer d'une sensation de lourdeur dans les bras et les jambes. Le dos aussi commença à me faire mal, une douleur sourde contre laquelle je ne trouvais pas de position.

J'essayai de me rappeler ce que j'avais lu sur les enlèvements. Malheureusement, le premier souvenir qui me vint à l'esprit fut celui de Lasa et Zabala, deux sympathisants de l'ETA enlevés par les GAL et dont on retrouva les ossements des années après, enterrés dans de la chaux vive ; et presque aussitôt, celui de Miguel Angel Blanco, un conseiller de droite enlevé par l'ETA, retrouvé dans un bois, une balle dans la tête. Les tenailles de la peur se refermèrent sur ma poitrine. Pour la première fois, à la panique de mourir d'asphyxie ou d'inanition, abandonné dans ce trou, s'ajoutait la menace d'être assassiné de cette façon. À ma grande surprise, je découvris que c'était une peur avec laquelle je pouvais mieux cohabiter. En fin de compte, c'était une porte de sortie, comme lorsque j'imaginais que mon avion allait s'écraser. Le fantôme de la mort subite revenait me rassurer.

Marcher. Voilà ce qu'il me fallait. J'avais lu que tous les séquestrés marchaient. Pour entretenir le corps. Pour vaincre la paralysie de la peur. Ne serait-ce que cinq pas aller et cinq pas retour. C'était une question de fermeté, d'obstination. Cent fois cinq pas, cela faisait cinq cents ; et mille fois, cinq mille. Combien mesurait un pas ? Cinquante, soixante centimètres ? Donc, cinq mille pas représentaient une marche de presque trois mille mètres. Une jolie promenade.

Je m'étais levé, en proie à une agitation soudaine. J'étais au fond de l'habitacle. À l'autre extrémité, à trois mètres de moi, se trouvait la porte. Je calculai la distance comme un marin observe l'horizon à l'affût d'un indice de terre. Et je me mis à marcher. D'abord à grandes enjambées, presque athlétiques, mais j'y renonçai. Je ne pouvais en faire plus de trois de suite, ce qui m'obligeait à de constants demi-tours. J'en avais mal au cœur. J'adoptai un pas plus court et plus tranquille. Comme si je suivais un boulevard en bavardant avec un ami. Juste cinq pas. C'était assez. Rien ne pressait. J'avais tout le temps du monde.

Mais marcher ne suffisait pas. Je m'en aperçus bien vite. J'avais besoin de fixer mon attention, car si je laissais errer mon imagination sans aucun guide, je finirais par succomber à l'angoisse. Bloqué par la panique. Je retournai m'asseoir sur la couchette, essayant de convaincre mes poumons anxieux qu'il y avait assez d'oxygène dans la pièce. Quand je levai les yeux, je remarquai l'affiche touristique du Pays basque, qui me semblait jusqu'alors la seule manifestation de pitié de mes ravisseurs. Bien qu'en papier, c'était une sorte de fenêtre qui me rappelait que, au-delà de ma tombe, existait un autre monde.

Elle comprenait trois photographies. Les deux du bas, verticales et plus petites, représentaient un port de pêche et un hameau sur une colline. Je m'approchai pour lire les légendes : Petit port d'Orio et Hameau de Goierri. Je n'y étais jamais allé. Cependant, la troisième photographie m'était familière, la vue panoramique d'un étrange paysage presque cubiste. Au premier plan, on voyait une quantité de surfaces quadrillées, géométriques, grisâtres, certaines disposées en terrasses. Au-delà, les maisons d'un village qui se dressait à la lisière. Au fond, les ondulations de prés verts avec quelques arbres, et les sommets d'une chaîne de montagne. Je lus sous la photo : Salinas de Añana. et le souvenir me revint vite en mémoire. La première et seule fois où j'avais vu ces salines, j'étais en uniforme de soldat.

-100x150.jpg)

-100x150.jpg)