On vient d'apporter à Heredia une vieille photographie de sa jeunesse où il pose au milieu de ses anciens camarades d'université. Sur le cliché, certains visages sont entourés d'un cercle rouge et, étrange coïncidence, deux d'entre eux ont été frappés de mort violente et le troisième a disparu depuis quelques semaines.

Voilà notre détective solitaire et désabusé contraint de plonger dans ses souvenirs et de suivre avec les yeux du cœur des pistes qui le ramènent à l'une des périodes les plus tragiques de l'histoire du Chili.

Ses recherches vont le conduire de Santiago jusqu'à Chiloé et lui faire toucher du doigt les noirceurs et les faiblesses de l'âme humaine.

Comme dans ses romans précédents, Ramón Díaz-Eterovic se fait le témoin critique de son époque en peignant dans son style si particulier les difficultés de la vie quotidienne, son arrière-plan de violence et les blessures mal cicatrisées de ses concitoyens.

-

, chronique de Mikaël DemetsEVENE.FR

-

, chronique de Sandrine LeturcqCARNETS DE SEL

-

« Son héros, Heredia, sorte de Don Quichotte porté sur la bouteille et dont le Sancho Pança est un chat doué de parole… »Gérard GuéganSUD-OUEST -

« Du polar sud-américain, au bon goût du vrai roman noir. »

Yonnel LiegeoisNOUVELLE VIE OUVRIERE -

« Ce roman magnifique, tout en ombres fuyantes et insaisissables, plonge le lecteur dans une atmosphère qui n’est pas sans rappeler certains films noirs des années 1950. »

Emmanuel RommerLA CROIX -

« Le charme du livre est dans les rencontres, les dialogues du détective avec Simenon, son chat, dans les balades à travers la ville et le Chili. L’on y chasse la fuite du temps et des rêves avec les fusils rouillés de la mélancolie. »

Jean-Pierre PerrinLIBERATION

C’était un après-midi frais, au début de l’automne. Un gros pâté de nuages orangés semblait assoupi sur le fond bleu du ciel et, par la fenêtre de l’appartement, entrait le beuglement de la rue grouillante de voitures et de piétons. Une foule de visages anonymes; des rictus devinés de loin et des mots agressifs, à fleur de lèvres, prêts à manifester à tout instant la colère que chacun portait en soi dans une ville où la paix est une valeur rare et où chaque passant semble avoir une bombe à retardement au fond de lui; des envies de blesser, à coups de mots ou de poing, un de ces visages en sueur qui se croisaient et se mêlaient dans des allées et venues chaque jour plus urgentes et plus désespérées. Au loin, le va-et-vient de la brise berçait les frondaisons des vieux arbres le long des rives du Mapocho. J’ai imaginé leurs feuilles sur le point de tomber

et, pendant un instant, l’idée d’aller me promener sous les branches en compagnie d’une jeune fille au sourire facile m’a traversé l’esprit. Dans l’appartement somnolaient les meubles familiers: une table de bois, quatre chaises, des étagères bourrées de livres et mon bureau métallique de fonctionnaire acheté à bas prix dans une vente aux enchères du Barrio Franklin. De la chaîne stéréo installée près de ma table de travail sortait le murmure des Variations Goldberg que j’écoutais dans l’intention de retenir un instant la magie de Bach. Une parenthèse avant de retrouver la tristesse des vers du tango que j’écoutais pour nourrir la nostalgie, le mal de vivre, seule explication à la douleur que je traînais.

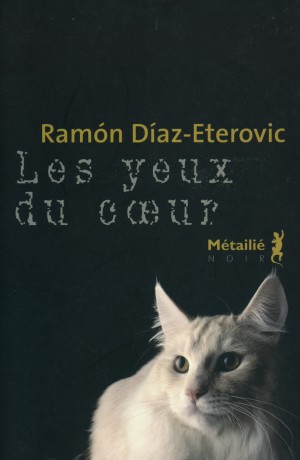

Simenon, mon gros chat blanc, avait quitté l’appartement et se dégourdissait les pattes sur les toits de l’immeuble de plus en plus couverts d’antennes de télévision, de paraboles et de colonnes de refroidissement. Chaque après-midi à la même heure il faisait une promenade et en revenait avec les doléances d’un animal qui, selon les comparaisons établies dans une encyclopédie consacrée aux chats que j’avais consultée à la Bibliothèque nationale, avoisinait les soixante ans chez un être humain. J’en avais quinze de moins, mis à mal par l’excès de cigarettes, d’alcool et de causes perdues auxquelles j’apportais mon soutien depuis mon bureau de détective privé, comme en témoignait la plaque suspendue à la porte de l’appartement.

J’étais seul et il n’y avait là rien de nouveau susceptible de troubler la routine de l’année qui venait de s’écouler. Seul, tandis que dehors, dans la rue, la ronde des petites et grandes injustices se poursuivait et que les premières pages des journaux montraient les images d’un pays fait d’apparences et de stupides vanités. Depuis longtemps je n’avais plus personne à qui confier mes sentiments. Dagoberto Solís, l’ami policier que j’avais connu à l’époque où il était surveillant dans mon collège avant de le retrouver à l’université, était mort. Anselmo, le vendeur de journaux du quartier, avait épousé une voyante et vivait à Viña del Mar, à deux pas des vagues et d’une officine du PMU. Griseta, la jeune fille qui était jadis entrée dans ma vie comme une bourrasque, était devenue une absence que je décidais chaque jour d’oublier. Je vieillissais dans la solitude comme un de ces géraniums plantés le long des rues que personne ne se soucie d’arroser. J’usais mes pupilles sur les livres accumulés sur les étagères de mon bureau, les kilos tendaient les coutures de mes costumes élimés et, en me rasant de près, je découvrais tous les jours

de nouveaux poils blancs dans ma barbe. Avec un peu de patience et quelques années de plus, je pourrais jouer

les Pères Noël et caresser des fillettes émerveillées dans tous les coins de la Plaza de Armas. Le temps faisait son œuvre tandis que mes pas suivaient le cours d’affaires routinières ou pas dans lesquelles je m’immisçais avec la discrétion d’une commère. Parfois, je leur redonnais vie dans des histoires confuses racontées, au rythme de deux ou trois godets par entrevue, à l’écrivain à l’air fatigué que je retrouvais souvent au City Bar en compagnie d’un verre de vin au fond duquel il semblait chercher une chose dont lui-même n’avait pas la moindre idée. Pour le reste, il s’agissait de survivre comme le concierge qui surveillait, à l’entrée de mon immeuble situé à l’angle des rues Aillavillú et Bandera, le voisin qui partait tous les jours à six heures du matin travailler dans une fabrique de poêles et de marmites ou les huit femmes de l’appartement d’à côté qui animaient le spectacle du cabaret Le Dahlia Bleu.

Après les Variations Goldberg, je me disposais à écouter une autre cassette de Bach quand j’ai entendu frapper; la porte s’est aussitôt ouverte sur le sourire de Marcos Campbell, mon ami journaliste. Nous étions unis par des années de bohème et l’histoire d’un avocat assassiné dans le quartier pour avoir servi d’intermédiaire dans la construction d’un gazoduc.

Je ne connaissais pas de type plus gai et plus optimiste que Campbell. Il ne mesurait pas plus d’un mètre soixante et, fidèle à son style, arborait une barbe peu soignée. Ses yeux, noirs et vifs, passaient d’un point à un autre, curieux et infatigables. Il portait une chemise bleu foncé et une cravate rouge imprimée de Mickey Mouse multipliés à l’infini. Il publiait un hebdomadaire qui survivait à grand-peine grâce aux publicités pour les restaurants, les garagistes et les bars du quartier Diez de Julio. Il rédigeait également des articles de commande allant des rapports institutionnels aux catalogues des insectes de la Patagonie en passant par l’importance du saumon dans l’économie du sud du Chili. Il suffisait que quelqu’un paie ses services, disait-il souvent, pour que son imagination déploie vigoureusement ses ailes. Quand c’était le cas, il collait un billet de dix mille pesos sur la partie supérieure de son ordinateur et là, grisé par le parfum de l’argent, il écrivait passionnément comme s’il avait attendu toute sa vie la possibilité de parler du sujet en question.

Campbell est allé jusqu’au meuble où je rangeais mes alcools et en a tiré une malheureuse bouteille de vin.

– D’habitude tu as des remontants plus costauds et plus secs. La situation est donc si mauvaise, Heredia?

– Ces derniers temps je préfère participer au développement de l’industrie nationale.

– Moi, par contre, je reste fidèle à mes principes: vodka ou rien. Où est passée la bouteille que je t’ai apportée la dernière fois?

– Elle se trouve dans la bibliothèque, derrière les œuvres de Charles Dickens.

– Les Papiers posthumes du Pickwick Club, voilà un livre assez volumineux pour dissimuler plus qu’une flasque, a déclaré Campbell après avoir trouvé la vodka en prenant le chemin de la cuisine.

– Un grand livre, même si je préfère David Copperfield et Oliver Twist.

– Ce vieux Dickens te perturbe, je le sais, mais je ne suis pas venu parler de littérature, a-t-il ajouté à son retour en me tendant un verre.

– Quel est ton problème? Tu viens chez moi à une heure où généralement tu travailles et tu te donnes la peine de me servir un godet. Venant de toi, voilà de quoi éveiller les soupçons!

– Tu te souviens de l’année où on s’est connus, Heredia?

– 1974. Je venais de reprendre mes études de droit à l’université et toi, tu étais en deuxième année de journalisme. Pour être plus précis, c’était à la fête donnée en l’honneur des nouveaux étudiants. J’essayais de draguer une brune tout juste arrivée de Talca et toi tu venais de remporter une course d’ânes; en tant que cavalier, bien sûr.

– Exact, c’est là que nous avons fait connaissance. Mais je pensais à notre groupe d’aspirants poètes et à nos réunions au Solitaire, le bar situé près de la fac de droit. Nous formions un joli groupe, uni et joyeux malgré les événements de l’époque. Quand tu n’as plus mis les pieds dans le coin après avoir abandonné tes études, tu nous as manqué.

– Ce n’était certainement pas à cause de mes poèmes.

– C’est vrai. Mais on en a entendu de pires dans ce bar, je dois le reconnaître, a dit Campbell avant d’ajouter en réprimant un sourire: tu te souviens de Traverso?

– Andrés Traverso. Le seul du groupe a avoir fait plus tard quelques gros titres dans les journaux. Je l’ai même vu un jour à la télévision. Je me rappelle qu’il voulait toujours discuter de choses graves comme s’il lui incombait de résoudre les problèmes mondiaux. Un type sympathique; j’en ai gardé un bon souvenir. Qu’est-ce qui lui arrive?

– Il a disparu depuis une semaine.

– Quoi? Pourquoi parles-tu de disparition?

– Le visiteur qui va arriver dans une demi-heure te donnera les détails, a dit Campbell d’un ton mystérieux en regardant sa montre du coin de l’œil.

-100x150.jpg)

-100x150.jpg)