Le refus des autorités politiques de laisser ce fils de pasteur continuer ses études classiques l’obligera, de même que son frère aîné, à partir pour l’Ouest. Le récit s’achève en 1956, lorsqu’en visite à Berlin-Ouest avec ses parents, il apprend en lisant un panneau lumineux l’entrée des chars soviétiques à Budapest.

L’écriture sobre, retenue, distanciée, pleine d’humour mais aussi de sensualité atteint une grande puissance émotionnelle. C’est ici un écrivain dans la pleine possession de ses moyens littéraires qui décrit avec tendresse et ironie l’enfant qu’il a été.

-

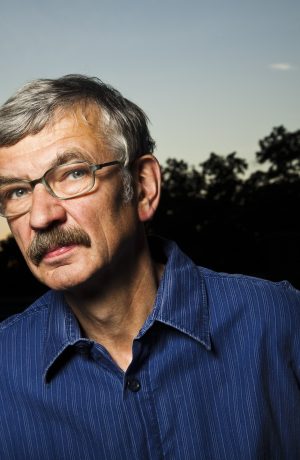

"Vous ne vous souvenez pas de l'Allemagne de l'Est. C'est un pays qui a existé pendant un demi-siècle puis qui a disparu comme par désenchantement, hop, quand un mur est tombé, là-bas, du côté de chez Goethe. Vous vous rappelez peut-être les initiales, RDA; quelques nageuses aux silhouettes hormonales; certains clubs de foot aussi, et le match RDA-RFA, pendant la Coupe du monde 1974, gagné par les futurs gagnants. Et sans doute quelques espions qui venaient du froid. Le reste semble n'avoir jamais existé. Cependant, 17 millions d'habitants, dont quelques écrivains, ont grandi dans ce pays qui n'existe plus. L'Histoire les a amputés. Ils vieillissent comme des chouettes poussiéreuses dans le cruel et virevoltant Luna Park occidental. Ils constatent leur disparition et se souviennent. L'un des meilleurs d'entre eux, Christoph Hein, est né en 1944 en Silésie. La Silésie touche la Pologne; une partie lui est revenue en 1945. Hein est un homme discret, avec une moustache, et derrière la moustache, un sourire courtois et crispé, presque glaciaire. Son appartement berlinois est situé assez loin à l'est, dans un quartier où vivait jadis la petite-bourgeoisie juive. Il y vit depuis vingt ans et retourne souvent dans sa région natale. Non loin de chez lui, il y a un grand cimetière juif. Il aime s'y promener: «C'est un endroit très calme, les noms sur les tombes racontent des choses. » Il aime peu le capitalisme et son arrogance faite d'oubli. Son nouveau livre, Dès le tout début, éveille le temps de sa jeunesse. C'est un roman d'apprentissage: l'éducation familiale, sentimentale et sexuelle de Daniel, un enfant est-allemand de treize ans. L'histoire se concentre sur neuf scènes, qui sont l'occasion de flash-backs dans l'enfance du narrateur. Elle se déroule en 1956, l'année de l'insurrection hongroise. Les grands-parents de Daniel viennent de rejoindre la maison familiale. On vit à l'étroit. Régisseur compétent et autoritaire d'une ferme d'Etat, le grand-père refusait d'appartenir au parti ; on l'a viré. Le père de Daniel, un pasteur, n'est pas davantage communiste : son fils aîné, bloqué par le système a dû poursuivre ses études à Berlin-Ouest. Un jour, la famille lui rend visite. Daniel y lit, sur des panneaux lumineux, l'entrée des chars russes à Budapest. Le monde communiste décrit est assez petit-bourgeois : fait de silence, de lenteur, d'ennui, de médiocrité. Mais il a aussi ses rêves, sa générosité, son innocence. L'histoire pourrait être celle de Hein. Adolescent, il effectuait des allers-retours entre Est et Ouest. La construction du Mur, en 1961, le surprit à Dresde : il demeura à l'Est jusqu'au bout. Daniel, lui, passera bientôt à l'Ouest. En attendant, il confie presque tout à sa tante célibataire, Magdalena. Le fiancé de Magdalena est mort dans son bateau, coulé pendant la guerre. Elle rit à tout, comme pour se protéger, et possède des tas de mystérieux cartons. Daniel apprend sa mort, bien plus tard, par une lettre de son père. « Je n'ai rien d'elle, pas même une photo. ». C'est la dernière phrase du livre. Elle a cette délicatesse propre aux fins qui s'étonnent discrètement d'elles-mêmes ; qui fondent, comme une voix, dans la tristesse de leur découverte. La découverte, c'est ce qui reste de Magdalena et de son pays : quelques souvenirs et rien. Christoph Hein ne s'y résout pas. Livre après livre, il ouvre les cartons aveugles de Magdalena. Il le fait dans une prose simple, narrative, sans brutalités ni effets. Son style est neutre, léger, sans ironie. Il est au service de son histoire, de ses personnages, de son propre passé. Il donne vie à ces êtres dont les modèles n'ont pas eu de chance : le communisme régnant les étouffait, les rendait gris ou les réprimait ; le capitalisme les efface. « Un parent pauvre est arrivé dans la maison de l'Ouest, nous expliquait-il voilà deux ans, avec son petit sourire crispé. Il n'est pas de la famille. Il est désagréable. Il est un peu lent et dépassé. On préfère l'ignorer. » Avant 1989, les romans de Hein contaient le pays dans lequel il vivait. La Fin de Horn, publié en 1985, évoque un réfractaire brisé par le Parti. Muté dans une ville, recroquevillé dans le silence, il finit par se pendre dans une forêt ; les cagots y voient « l'aveu d'une pensée déviationniste ». Cinq personnes racontent l'agonie sociale du personnage. Le livre fut d'abord interdit. Un éditeur le publia par erreur, sous une fausse couverture, avec un faux titre et un faux nom d'auteur. Hein craignait que « l'un de ses exemplaires ne tomb?t dans les mains d'un journaliste occidental qui n'aurait pas manqué d'écrire une excellente satire à ce propos », ce qui aurait provoqué son interdiction définitive en RDA. Son éditeur se battit pour le publier et risqua sa carrière au comité central. Finalement, La Fin de Horn parut. Hein n'avait changé qu'une phrase. La femme de l'ancien maire de la petite ville où Horn se suicida, dénoncé à tort, dit des membres du parti qui l'ont interrogé : « Ils ont été pire que les nazis. ». C'est devenu : « Ils se sont comportés comme des brutes ». Il fut ensuite décidé en haut lieu que le « cas Hein » devait être « liquidé » ; autrement dit, expulsé. « J'ai refusé de quitter le pays, expliqua t-il plus tard, mais je me suis aperçu que l'on ne reculait pas devant des solutions de rechange encore plus désagréables. »Philippe LançonLIBERATION

-

L'ambition du livre est là, mille fois déjà tentée par d'autres avec plus ou moins de bonheur, magistralement réussie ici : retrouver par la chair des mots le temps perdu. Le livre de Hein, écrit en 1997, ne s'inscrit ni dans le plaidoyer, ni dans la critique, ni dans la nostalgie. Il cherche à redonner à la RDA âme et atmosphère. Il déconstruit par la vérité des détails ce qui a été trop construit, que ce soit pour être magnifié d'un côté ou critiqué de l'autre.Pierre DeshussesLE MONDE

-

« La découverte de la vie et le choc de la réalité, qui ressemble à un char soviétique entrant dans Budapest. »Fabrice GabrielLES INROCKUPTIBLES

Bataille navale

Le jour où il me fallut prendre congé de tante Magdalena, je rencontrai Lucie devant la porte, dans la Molkengasse. Elle m'avait vu venir et s'était arrêtée pour m'attendre. Une rose à la main, elle portait une robe de velours sombre et un ruban noir retenait ses cheveux. Apparemment elle se rendait à la première messe. Elle était si belle que je n'arrivai pas à articuler une parole. J'eus un sourire embarrassé.

- Que fais-tu ici? me demanda-t-elle.

- Je dois rendre visite à quelqu'un. A ma tante.

- De si bonne heure?

- Oui, je m'en vais.

Pour un peu je lui aurais raconté que je devais aller dire au revoir à ma tante parce que je quittais la ville et partais pour toujours à Berlin-Ouest, mais je me souvins à temps qu'elle m'avait dénoncé auprès de Mlle Kaczmarek.

- Tu sais, je trouve dégueulasse le coup qu'on t'a fait au lycée, dit Lucie comme si elle avait deviné mes pensées, tu as de bien meilleures notes que Bernd.

- Si ça avait marché, nous aurions pris le train tous les jours ensemble. Dommage, mais c'est le destin.

- Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu as une place pour entrer en apprentissage?

Je secouai la tête.

- Toi aussi, tu vas aller à Berlin-Ouest? Comme ton frère?

- Qu'est-ce qui te fait dire ça?

Je me sentis rougir, mais je ne pouvais pas lui dire que c'était précisément ce que j'avais l'intention de faire, et pas plus tard que dans une heure.

- Comme ça. Tu sais, Daniel, je comprendrais.

- Toi?

- Oui. Bon il faut que j'y aille. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir.

- Je l'espère aussi, Lucie.

Tout d'un coup je lui tendis la main. Elle fut stupéfaite, car nous ne nous étions encore jamais donné la main, mais elle mit le livre et la fleur dans sa main gauche et nous nous dîmes au revoir dans les formes et non sans embarras. Elle se dirigea vers l'église, je la suivis des yeux jusqu'à ce qu'elle eût disparu.

Lorsque je grimpai l'escalier, j'étais tellement heureux que je chantais tout seul.

Tante Magdalena habitait au-dessus de la boulangerie Theuring, dans la Mühlenstrasse, où nous achetions notre pain et aussi parfois quelques sablés. Mais on n'accédait pas à son appartement par la Mühlenstrasse, il fallait tourner au coin de la rue, dans la Molkengasse, jusqu'au grand portail en bois qui, à la différence de toutes les autres portes cochères de la ville, ne restait jamais ouvert. Dans l'un des ventaux, il y avait une petite porte. Lorsqu'on l'ouvrait, les deux ventaux lourds bougeaient sur leurs gonds et il fallait attendre quelques instants qu'ils s'immobilisent pour pouvoir enjamber la partie inférieure du cadre métallique du portail. Une large voûte donnait accès à la cour où se trouvaient les cages à lapin du boulanger et un poulailler grillagé. Il y avait également un minuscule jardin protégé par une clôture où tante Magdalena faisait pousser des fines herbes.

- Les fines herbes, il faut les cultiver soi-même, avait-elle coutume de dire, les pommes de terre on peut les acheter, de même que le pain, le lait et tout le reste. Mais les fines herbes, c'est quelque chose à part, je ne veux pas que ce soient des mains étrangères qui les fassent pousser. Regarde l'aneth ici, on s'en sert à tout bout de champ, en tout cas ma cuisine doit être abondamment parfumée à l'aneth. Mais quand on ne sait pas comment s'y prendre, quand on ne sait pas que l'aneth possède une force magique, elle peut devenir une plante ensorcelée. Chaque mariée peut se mettre tranquillement un brin de mon aneth dans son soulier.

Les fenêtres du rez-de-chaussée étaient celles du fournil, été comme hiver elles étaient entrebâillées. On entendait le bruit des machines, du bras de malaxage du pétrin, le tamis électrique et le batteur, le claquement métallique des portes et des tringles du four. Et bien sûr les voix du boulanger et de ses deux mitrons.

A gauche, dans la cour, un passage donnait accès à la Molkenstrasse par les portes de derrière des autres maisons et conduisait jusqu'au pré communal où se trouvaient les garages. A l'extrémité du passage, à droite, on accédait par trois marches à une porte derrière laquelle se trouvaient un escalier et l'accès au fournil de M. Theuring.

Un étroit escalier en colimaçon conduisait au premier étage et à l'appartement de tante Magdalena. La porte ouvrait directement sur sa cuisine qui était également sa salle à manger, près de l'entrée il y avait un réchaud à gaz sur une étagère masquée par des rideaux en étoffe bigarrée. Entre la fenêtre et la porte suivante une glacière, un petit buffet, une table à rallonges devant la banquette de cuisine et deux chaises. La cuisine donnait sur le salon. La table ronde en marqueterie était en permanence recouverte d'une fine nappe ajourée. Elle était tellement fine qu'elle ressemblait davantage à un filet et au lieu de masquer les incrustations de la marqueterie, elle les mettait en valeur. Six chaises aux hauts dossiers en bois sculpté et aux sièges rembourrés en velours sombre étaient disposées autour de la table. A côté de la fenêtre qui donnait sur la cour, il y avait une vitrine. La partie supérieure, aux portes vitrées, laissait percevoir des verres de couleur et des vases dans lesquels tante Magdalena ne mettait jamais de fleurs. C'était pour la décoration, m'avait-elle expliqué, ils étaient beaucoup trop beaux pour qu'on s'en serve. A côté se trouvait la commode avec la boîte à musique, de facture ancienne. Une porte étroite et basse conduisait à la chambre à coucher, un réduit minuscule sans fenêtre. Tante Magdalena ne nous laissait jamais y pénétrer. Lorsqu'elle avait besoin de quelque chose qui se trouvait dans cette pièce, elle s'assurait d'abord que nous étions occupés. Elle se glissait rapidement à l'intérieur et refermait la porte derrière elle, pour ensuite ressortir en regardant à la ronde avec circonspection, avec l'objet qu'elle était allée chercher. La chambre à coucher se trouvait juste au-dessus du grand four du fournil, c'est pourquoi il y faisait toujours chaud, et en hiver on n'avait pas besoin de chauffage. Les deux autres pièces étaient elles aussi rarement chauffées, car le fournil dispensait suffisamment de chaleur dans l'appartement six jours sur sept.

L'été, la chaleur y devenait insupportable. Lorsque je demandai un jour à tante Magdalena comment elle pouvait dormir dans une chambre aussi torride, elle répondit en riant:

- Je me réjouis en pensant que l'hiver je pourrai tellement économiser sur le prix du charbon. Et quand je me réveille, le feu est déjà allumé. Comme dans la bonne société.

Un jour, comme la porte était simplement poussée et tante Magdalena occupée dans la cuisine, ma sœur s'était faufilée rapidement dans la chambre. Tante Magdalena avait immédiatement bondi, fait sortir Dorle et refermé la porte. Elle était très énervée et avait beaucoup grondé Dorle qui prétendit avoir simplement voulu refermer correctement la porte, mais on voyait que tante Magdalena était agacée et qu'elle n'arrivait pas à se calmer. En rentrant à la maison, j'avais demandé à Dorle ce qu'il y avait dans la chambre.

- C'est comme chez les Hempel, sous le canapé. Tu vois?

Je fis signe que oui. Quelques mois auparavant, l'évêque nous avait rendu visite et toute la famille avait déjeuné avec lui. En pleine semaine, il y avait eu de la viande au menu, une tranche mince pour chacun. Lorsqu'on fit repasser le plat sur lequel il restait deux tranches, nous déclarâmes tous que nous n'avions plus faim, comme notre mère nous l'avait ordonné. Pour finir, c'est l'évêque qui avait pris les deux tranches de rôti.

- Ce serait vraiment dommage de laisser se gâter un don de Dieu, dit-il en engloutissant la viande sous nos yeux. Ensuite il avait parlé de ses visites dans les autres presbytères et raconté que chez l'un des pasteurs, c'était comme sous le canapé des Hempel. Dorle lui avait demandé ce que cela voulait dire, et il avait expliqué que le bureau du pasteur Hempel était très mal tenu et qu'il y régnait un désordre indescriptible.

- Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre? Allez, raconte! insistai-je

- Rien que des boîtes. Et des piles de cartons. On ne peut pas bouger dans la pièce, tellement elle est encombrée. Si ma chambre ressemblait à ça, je serai consignée dans ma chambre, pour toute une semaine.

- Et qu'est-ce qu'il y a dans les cartons, tu as vu?

- Non. Peut-être qu'elle a rassemblé dedans des trésors.

- Dans des cartons? Tu es stupide. Et quels trésors peut bien avoir tante Magdalena?

- Peut-être qu'elle a fait un héritage et qu'elle est riche.

- Tu n'y crois pas toi-même.

- En tout cas, moi j'ai vu la chambre et pas toi.

Nous nous rendions régulièrement après l'école chez tante Magdalena, mes frères et sœurs et moi, pour y faire nos devoirs. Elle nous aidait très généreusement. Pour ce qui était de l'écriture - à laquelle elle tenait beaucoup - elle estimait que nous devions nous en tirer seuls. Elle se contentait de nous recommander d'écrire lentement. Pour tous les autres devoirs, nous n'avions qu'à nous arrêter un peu plus longtemps et rouler des yeux désespérés pour qu'elle vienne s'asseoir à côté de nous et nous souffle le mot juste, le nombre qui manquait, d'abord à voix basse, à peine audible, puis quand nous n'arrivions pas à deviner, d'une voix un peu plus forte jusqu'à ce que nous ayons compris la solution que nous cherchions et nous hâtions de l'écrire. Tante Magdalena disait alors, comme pour s'excuser elle-même:

- C'est incroyable ce que l'on exige de vous. Je n'aurais pas su répondre. Mais vous êtes tellement malins.

Et elle se mettait à rire. A l'entendre, nous étions les enfants les plus doués qu'elle ait jamais rencontrés de sa vie.

Elle n'était pas notre vraie tante, comme notre mère nous l'avait expliqué, mais nous l'appelions ainsi. Elle n'avait pas d'enfants, pas de mari non plus, elle n'avait jamais été mariée.

- Il y a des femmes comme ça, avait dit notre mère, et ainsi, vous l'avez rien que pour vous.

J'ai toujours voulu raconter son histoire et celle de ma famille, mais à chaque fois que j'essayais d'en parler, il me fallait constater que dans mon souvenir les histoires avaient des trous étonnants, comme si les mites les avaient dévorées. Je ne peux plus poser de questions à tante Magdalena. Je ne crois pas d'ailleurs qu'elle y aurait répondu si je les avais posées plus tôt. Je ne sais même pas si à l'époque j'aurais osé l'interroger sur des questions dont on ne parlait pas volontiers autrefois, du moins avec un enfant. Mais si j'attends encore, l'un ou l'autre de ceux qui peuvent encore me raconter tel ou tel événement ou rectifier mon souvenir va mourir aussi. C'est pourquoi j'ai entrepris ce récit et je vais essayer de remplir les trous avec ce dont j'ai été témoin, avec ce que j'ai vu, mais pas compris. Avec ce que j'ai entendu, mais qu'on ne m'a pas raconté. Et avec ce qui s'est passé sous mes yeux et que je n'ai pourtant pas vu. Autrefois.

J'essaie de compléter les histoires, de les remplir avec des fragments de souvenirs, avec les images qui se sont gravées en moi, avec les phrases qui de temps à autre surgissent de la mer de l'oubli aux reflets noirs et parviennent jusqu'à ma conscience. Nombreux sont les fragments dont les arêtes tranchantes blessent quelque chose en moi. Des petites entailles dans la peau d'où jaillit quelque chose. Ou comme tante Magdalena disait autrefois:

- Quand tu es assis les fesses nues dans une fourmilière, tu ne peux pas enfiler une aiguille. Essaie un peu, mon garçon.

Tante Magdalena avait auparavant travaillé chez un certain professeur Buhrow dont elle était la gouvernante. Elle était dame de compagnie, disait-elle, cela n'avait rien à voir avec une bonne ou une cuisinière. Dans la villa du professeur, elle s'occupait de tout et distribuait le travail aux autres domestiques. C'est elle qui décidait des menus, c'est elle qui avait la clé du cellier et de la vitrine où l'on rangeait l'argenterie et les candélabres en or et en argent. Lorsque après la guerre mes parents vinrent s'installer ici, elle venait d'être obligée de quitter cette place. Le professeur avait perdu ses propriétés et ne touchait plus qu'un salaire qui ne lui permettait pas de payer des domestiques, ni d'ailleurs une dame de compagnie. Elle eut alors beaucoup de temps libre et se rendit fréquemment à l'église et aux soirées organisées pour les femmes que dirigeait mon père, le pasteur de la paroisse; et comme il le lui avait demandé, et qu'elle l'admirait, elle aidait parfois ma mère à la cuisine et pour la lessive. Nous, les enfants, nous l'aimions bien parce qu'elle était toujours contente, et nous allions presque tous les jours chez elle.

Après l'école je restais souvent seul avec ma petite sœur Dorle chez tante Magdalena. Mon frère aîné venait plus tard, ou ne venait pas du tout, et les deux petits frères qui n'allaient pas encore à l'école étaient renvoyés à la maison dès que ma sœur et moi, nous commencions à faire nos devoirs. Quand nous n'étions que tous les deux, l'un de nous s'installait à la table de la cuisine, l'autre avait le droit de s'asseoir au salon où tante Magdalena avait auparavant étalé une toile cirée sur la partie de la table sur laquelle Dorle ou moi nous allions écrire.

Lorsque nous avions terminé nos devoirs, elle prenait les cahiers en main, regardait notre travail et nous faisait des compliments. Puis nous nous asseyions autour de la table de la cuisine et elle jouait avec nous à la bataille navale. Je crois que c'était le seul jeu qu'elle possédait. C'était un jeu de dés. Les figurines se déplaçaient sur un carton qui représentait un port et une mer déchaînée, bleu marine, sur laquelle croisaient divers bateaux de guerre, frégates, corvettes, brigantines, cuirassés, voiliers. Au milieu du jeu, le cuirassé Brunswick combattait le Lord Nelson de la marine britannique. Devant l'artillerie et les tourelles des cuirassés, il y avait des éclairs jaunes et rouges, et le ciel était couvert d'une fumée noire et grise. On distinguait des petits personnages sur les bateaux, des capitaines sur les ponts supérieurs de leur bâtiment avec des longues-vues, des matelots qui chargeaient des pièces d'artillerie et couraient le long du bastingage avec des caisses de munitions ou passaient par-dessus bord, des matelots naufragés dans des canots de sauvetage arborant des drapeaux blancs. Les pions se déplaçaient sur le dessin de cette bataille, ils devaient couler des bateaux et étaient menacés par des ennemis. Sécurité et victoire étaient seulement assurées lorsqu'on arrivait sur un sous-marin ou un torpilleur qui, indestructibles, postés sur les bords droit et gauche du jeu maîtrisaient la situation et décidaient de l'issue de la bataille navale avec leurs torpilles mortelles bien ciblées. Tante Magdalena nous avait recommandé de ne pas parler de ce jeu à l'école, il était déjà très ancien, il datait d'avant la Première Guerre mondiale, d'une époque dont aujourd'hui on ne voulait plus se souvenir, ou seulement en des termes très négatifs. C'était donc un jeu interdit, ce qui augmentait son attrait. Et à l'école nous n'aurions de toute façon rien raconté, du moins pas aux maîtres.

En jouant à ce jeu aussi, tante Magdalena riait de bon cœur. Et elle nous laissait gagner, une raison pour bien aimer jouer avec elle.

Tante Magdalena riait beaucoup. Son rire commençait toujours par un cri de joie et se transformait en un gloussement qui allait en décroissant. Elle poussait son cri de joie la bouche ouverte, mettait rapidement la main droite devant ses lèvres et ne l'enlevait que lorsqu'elle avait fini de rire. Elle riait des plaisanteries des adultes tout autant que des farces des enfants. Elle riait aussi lorsqu'il n'y avait absolument aucune raison de rire. Je crois qu'elle riait parce qu'elle était embarrassée. Elle riait parce qu'elle ne savait pas quoi faire ni que dire. Mais même quand elle était triste et désespérée, son rire semblait insouciant et gai. Tout comme le cri de joie avec lequel elle se mettait à rire même dans ces moments-là.

On jouait souvent à la bataille navale, deux fois, trois fois dans la semaine, mais on ne faisait toujours qu'une seule partie. Ce que je préférais, c'était jouer seul avec tante Magdalena. Quand je jetais les dés, seul avec elle, il ne pouvait y avoir ni dispute ni larmes.

Et en plus, une fois la partie terminée, tante Magdalena posait l'un des disques en métal perforé recouvert de picots dans la boîte à musique, plaçait dessus la barre avec les rouleaux d'élastique qui fixaient le disque sur son socle, remontait plusieurs fois la boîte à musique avec le grand levier qui sortait à l'avant de l'automate. J'avais la permission de le mettre en marche en abaissant le levier. L'objet grinçait et couinait doucement, les dents différemment accordées du peigne métallique étaient actionnées par les picots à la surface du disque et la musique commençait.

Tante Magdalena possédait vingt disques enveloppés dans des pochettes en papier gris qu'elle gardait empilés les uns sur les autres sous la boîte à musique. Il fallait les sortir délicatement de leur enveloppe pour ne pas abîmer les minuscules picots pointus répartis sur la surface du disque. Tous les disques étaient gris foncé, et dans leur centre était imprimé d'une écriture vieillotte le nom du morceau et du compositeur ainsi que l'adresse du fabricant. Tante Magdalena avait quelques chants populaires, des marches militaires, deux valses, un concerto pour piano, un cantique ainsi que La Prière d'une vierge et la mélodie J'implore la puissance de l'amour, deux disques qu'elle aimait tout particulièrement. Lorsqu'elle mettait l'un de ces deux disques, elle détournait légèrement la tête pendant qu'elle les écoutait et essuyait constamment ses lunettes avec un mouchoir. Lorsque je lui demandai un jour pourquoi elle essuyait ses verres de lunettes et non pas ses yeux, elle répondit:

- Tu as raison, c'est une habitude stupide que j'ai là.

Lorsque la mélodie était terminée, elle se raclait la gorge et se mouchait. Elle éclatait de rire, arrêtait la boîte à musique, ouvrait son couvercle en verre et retirait le disque.

- Pourquoi tu n'as pas d'enfants, tante Magdalena? lui demanda un jour Dorle.

- Ah, ma fille, c'est tout simplement qu'il n'y a pas eu d'homme pour moi.

- Si tu veux, je peux me marier avec toi, dit Dorle.

- Tu ferais cela pour moi?

- Oui.

- Ce que tu es bête. Tu ne peux pas te marier avec tante Magdalena, tu n'es pas un homme, dis-je.

- Tu n'as jamais eu de mari?

- J'ai eu un fiancé, mais il y a bien longtemps. Beaucoup, beaucoup d'années.

- Et où il est? Pourquoi tu ne t'es pas mariée avec lui?

- Il est mort. Il est mort. Trois semaines avant notre mariage.

- Il était malade?

- Il est tombé. A la guerre. Il y est resté.

- Il était soldat?

- Marin. Un pilote.

- C'est un grade élevé?

- C'était un officier.

- Tu l'as vu quand il était mort?

- Non. Il a disparu. On ne l'a pas retrouvé.

- C'est lui là? Sur la photo?

- Oui, c'est mon fiancé.

- Et pourquoi tu n'en as pas pris un autre?

- Ah, mon Dieu! Je me suis conduite de façon stupide. Aucun homme n'a voulu de moi.

Le jour où je partis pour m'installer à Berlin-Ouest, tante Magdalena m'ouvrit la porte en robe de chambre. Sur la table de la cuisine, il y avait une tasse de café et un croissant déjà entamé.

- Entre, dit-elle. Tu veux un petit pain?

Je secouai la tête.

- Cela veut dire que tu viens me dire au revoir.

- Nous allons bientôt nous revoir. Berlin, ce n'est qu'à deux cents kilomètres.

- Oui, je sais. Et je me suis bien promis d'aller te voir. Mais tu sais bien que de toute ma vie je n'ai encore jamais fait un aussi long voyage. Et je ne sais pas si c'est maintenant que j'y arriverai. Tu as peur?

- Peur, non, mais je me sens tout chose.

- Tu vas bien t'en sortir. Mais tu vas me manquer, Daniel. Ah, je déteste les adieux.

- Mais Dorle reste ici et les petits aussi.

- Oui, mais toi tu me manqueras et pour moi, personne ne pourra te remplacer. Autrefois, quand on a emmené le Dr Mandelbaum, on a dit qu'il y avait suffisamment de médecins dans la ville. Mais aucun autre n'a compris mes rhumatismes comme lui. Le Dr Mandelbaum, il avait des mains de guérisseur. Mais ils l'ont emmené et moi je suis restée avec mes ennuis. Et maintenant c'est toi qui t'en vas et je vais voir comment je vais m'en sortir.

- Nous allons nous revoir, tante Magdalena. Il faut que j'y aille. Papa m'amène à Berlin.

- Bon voyage, mon garçon.

- Au revoir. Et à bientôt, lui ai-je répondu en prenant congé d'elle.

Mais je n'ai jamais revu tante Magdalena. Je suis allé à Berlin-Ouest et il ne m'a plus jamais été permis de retourner dans ma ville natale. A maintes reprises, tante Magdalena m'écrivit qu'elle allait venir me voir à Berlin-Ouest, mais elle repoussa toujours son voyage, puis elle mourut. Je n'ai même pas pu me rendre à son enterrement. Ce jour-là, je devais passer une épreuve de latin, pour le baccalauréat, et personne ne reçut l'autorisation de s'absenter. Mais de toute façon, je n'y serais pas allé. Le directeur de l'école et le pasteur Sybelius m'avaient mis en garde de façon pressante. Ils m'avaient dit que c'était trop dangereux parce que j'étais venu clandestinement à Berlin-Ouest. J'avais trahi la République et mon nom était inscrit sur une liste.

Tante Magdalena portait toute l'année des jupes longues bleu marine ou noires imprimées, avec des fleurettes blanches ou de minuscules moutons ou chèvres. Ses cheveux gris étaient relevés en chignon. Un jour que j'étais venu très tôt chez elle, elle n'avait pas encore fait son chignon. Ses cheveux lui tombaient jusqu'au bas du dos et je pus l'observer pendant qu'elle les roulait et les attachait aussi rapidement qu'habilement avec des épingles à cheveux. Pour ce faire, elle se tenait dans la cuisine devant le miroir accroché à un clou près de l'évier. Lorsque nos yeux se croisèrent dans le miroir, elle dit avec vivacité:

- Pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne veux pas de cela. Va dans la pièce d'à côté jusqu'à ce que je sois prête.

En disant cela, elle était devenue toute rouge.

-100x150.jpg)