Toujours caustique, l’auteur poursuit sa biographie d’un jeune Anglais de vingt-trois ans partagé entre le sexe, qui l’intéresse passionnément et un sentimentalisme déplacé dans le monde violent et déstructuré de l’après-guerre. Menacé de bigamie, Horatio nous entraîne dans des aventures irrésistibles entre violence et tendresse, sexualité et humour sérieux et drôlerie.

-

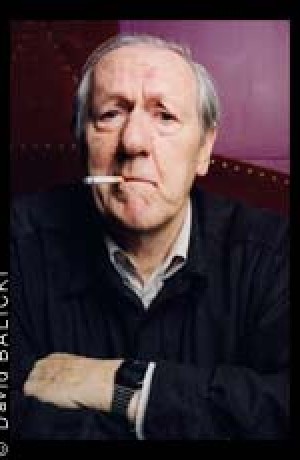

En 1970, lorsqu'il sort momentanément du genre pour raconter, en trois romans, l'enfance et l'adolescence de Horatio Stubbs, Brian Wilson Aldiss est déjà un grand nom de la science-fiction anglaise. Il lui a donné quelques chefs-d'œuvre (Croisière sans escale, Le Monde vert, Barbe-grise) et participe activement à son renouveau, dans les années d'effervescence autour de la revue New Worlds. L'autre grand nom qui s'impose à l'époque est évidemment J.G. Ballard qui, lui aussi, quelques années plus tard, reviendra sur ses souvenirs d'enfance et de guerre pour un très grand livre : Empire du soleil. Horatio Stubbs est né de l'enfance, plutôt heureuse néanmoins, d'Aldiss dans la société anglaise coincée de l'entre-deux guerres, puis de son service militaire en Inde et en Birmanie, au sein de ce qu'on appela (le gros des troupes ayant été transféré sur le front européen) « l'Armée oubliée». Le sexe est évidemment la grande affaire du jeune Horatio, exact contemporain du Portnoy de Philip Roth, et pour l'un comme pour l'autre, la branlette est la première forme d'affirmation de soi et de protestation sociale. Leur semence éclabousse les conventions. Autant que son double américain, le petit garçon élevé à la main a la pignolade grandiose et, si l'on ose dire, conquérante. Lui et ses petits copains d'école s'astiquent avec la frénésie de personnages de Tex Avery. Ensuite viendront les premières amours et les bordels de l'Inde, sans que la fringale s'apaise. Corrosive, subversive, picaresque, réjouissante et hénaurrne, la trilogie d'Aldiss vient rappeler une chose qu'on a tendance à oublier: l'existence, dans la littérature anglaise, d'une veine quasi rabelaisienne. Lors d'une rencontre récente, nous avons demandé à Brian Aldiss ce qui lui avait pris. - Robert Louit. Pourquoi, vers la fin des années 60, avez-vous eu envie de quitter la science-fiction et d'écrire la trilogie Horatio Stubbs ? - Brian Aldiss. A mon retour d'Extrême-Orient, longtemps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, j'avais envie d'écrire sur cette période et cette partie du monde, persuadé que mes compatriotes obtus n'en connaissaient pas grand-chose. A ma démobilisation, j'ai même commencé à écrire un roman qui devait s'appeler Hunter leaves the Herd (Le chasseur quitte la meute) , mais c'était impossible à écrire à l'époque, le langage brutal et obscène des soldats ne serait pas passé. Après 1960 et le procès de Lady Chatterley, les choses sont devenues plus libres, mais j'étais alors complètement impliqué dans le mouvement de la nouvelle science-fiction anglaise. C'est l'accueil stupide réservé à Report on Probability A et Barefoot in the Head qui m'a fait changer d'avis. Pour moi, ces deux livres appartenaient pleinement à la SF, mais ils ne correspondaient pas à la formule, et les fans ne l'ont pas accepté. Je me suis alors décidé à faire une pause et je me suis lancé dans deux projets : une histoire de la SF, Billion Year Spree, qui m'a occupé plusieurs années, et un gros roman sur la venue de la Seconde Guerre mondiale et le service militaire en Orient. Ce devait être toute la saga de Horatio Stubbs en un volume, mais parvenu à la fin de la première partie, j'ai trouvé qu'une parabole intéressante se dessinait. J'ai arrêté là, attaqué et publié le deuxième volume. Un Petit garçon élevé à la main a causé un énorme scandale. Treize éditeurs 1'ont refusé, principalement sous le prétexte que ça rendait la masturbation respectable ! Hutchinson est allé jusqu'au stade des épreuves (j'ai encore leur couverture en cinq couleurs) avant de tout jeter à la poubelle. Dans les 48 heures, Tony Godwin, chez Weidenfeld & Nicholson, avait repris l'option. Les deux premiers volumes sont montés en tête des ventes. - Les livres doivent évidemment beaucoup à votre expérience personnelle, mais d'où vient le personnage de Stubbs ? - ça n'aurait eu aucun intérêt d'essayer d'écrire ces livres sans s'être trouvé sur place. Stubbs est un mélange de nombreux gars ordinaires que j'ai connus dans ces années-là, un peu plus insouciants que moi, venant moins des classes moyennes, et peut-être un peu plus chauds lapins. - Que pensez-vous de l'apparition presque simultanée de personnages comme Horatio Stubbs et le Portnoy de Philip Roth ? -J'étais en train de rédiger Un Petit garçon élevé à la main quand Portnoy et son complexe a été publié. ça fit l'effet d'une bombe. Je l'ai lu avidement, et je reste en admiration devant le passage où Portnoy est couché sous une table en verre pendant qu'une femme noire chie dessus! Mais je ne me voyais pas bien en train d'écrire un livre comparable. Pour commencer, Stubbs est un personnage beaucoup plus innocent que Portnoy. Si la parution des deux livres au même moment a un sens, c'est simplement celui d'une évolution des mœurs, d'une plus grande ouverture de la société, de part et d'autre de l'Atlantique. - Dans un essai de 1975, Magic and Bare Boards, vous considérez Soldat lève-toi.. comme votre meilleur roman. Qu'est-ce qui fait son prix à vos yeux ? - Dans cette trilogie, j'ai voulu traiter d'une période de l'histoire anglaise qui, en fait, était déjà terminée, mais dont les retombées traînaient encore en longueur, alors que nous étions à la veille de grands changements. C'est ce souci de témoigner d'un passé en train de disparaître qui fait le prix de Soldat, lève-toi... à mes yeux. Est-ce mon meilleur livre ? Je n'en sais rien. J'espère que non. En tout cas, il est honnête. Et la chose dont je suis fier est que ça reste le seul roman sur tout cet épisode en Inde et en Birmanie écrit par un simple bidasse, un homme du rang. Le meilleur commentaire que j'ai vu, sur Soldat, lève-toi.. disait que si les Japonais représentaient un ennemi, d'autres ennemis, aussi destructeurs, que le conflit révélait, étaient la chasteté, l'enfermement, le puritanisme, la répression et l'hypocrisie. Dans le texte que vous citez, je disais aussi que ce qui me pousse à écrire est souvent lié à la description d'un paysage particulier. J'ai grandi dans le plat pays du Norfolk - mémorable, mais étrangement neutre. Par la suite, j'ai subi deux grands chocs : la découverte, dans mon adolescence, de la Birmanie, sublime Birmanie, et, plus tard, celle de la Yougoslavie. Je n'ai pas cessé de recycler ces paysages dans mes romans, du Monde vert à la trilogie de Helliconia. - Avez-vous été influencé par la « trilogie malaise » qu'Anthony Burgess écrivit dans les années 50 ? -J'ai lu ces romans dès mon retour en Angleterre, et je leur porte une grande admiration. Burgess avait une oreille incroyable. Il pouvait faire parler avec exactitude un sikh, un hindou, un paysan malais, un instituteur chinois. Il trouvait la voix de n'importe quel personnage. Un génie, avec l'humour en plus. Ces livres m'ont probablement influencé. En tout cas, ils m'ont encouragé. - Pensez-vous être un écrivain différent à l'intérieur de la science-fiction et hors d'elle, ou les considérations de genre n'ont-elles aucune importance pour vous ? - Si je persiste à sortir de la SF et à y revenir, c'est que je ne dois pas voir de différences irréconciliables entre ce qui appartient au genre et ce qui est en dehors. La vraie différence est que dans un roman « contemporain», normal, les personnages sont face l'un à l'autre, alors que dans un roman de SF, ils sont face à l'inconnu. Les deux ont leurs exigences et leurs libertés, et je sens toujours le besoin d'écrire les deux.Propos recueillis par Robert LouitLE MAGAZINE LITTERAIRE

-

« L'«éducation» d'un juvénile représentant des couches moyennes passablement perturbé par une mère toujours au bord de craquer, une sexualité toujours sur le point d'exploser et un conflit mondial. C'est grossier, brutal, poignant. [...] Ce «roman d'apprentissage» fort peu sentimental est nerveux, emportant, faussement simple et véritablement secouant : du grand art qui ne se montre pas, pour des émotions obliques qui ne se formuleront pas. »LA QUINZAINE LITTERAIRE

La vie sauvage à Medan était quelque chose que ni la nuit ni le DDT ne pouvaient arrêter.

Au-delà de nos vitres embuées, les ténèbres étaient aussi irrespirables qu'une aisselle de mataf. Une merdasse ailée et sans nom surgit en trombe de l'obscurité, pleine de haine et de fureur. A en juger par son allure, elle semblait décidée à pulvériser - si possible pour toujours - le record mondial de vitesse en vol dans la catégorie Saloperie Hirsute d'Insecte Tropical.

Elle traversa la pièce comme un éclair ivre, à l'altitude approximative de cinq centimètres au-dessus de la tête des buveurs assemblés. Ces derniers prenaient des forces en prévision de l'arrivée d'un camion de Hollandaises déchaînées et ne prirent pas garde à l'irruption de ce rejeton monstrueux de l'évolution. Accélérant toujours, la merdasse prit de la hauteur et creusa un sillon à travers un nuage composé de toute sorte de moustiques, mouches, papillons de nuit et autres horreurs ailées qui s'étaient approprié notre éclairage central pour en faire une zone combinée de combat aérien et de propagation de l'espèce.

Je la vis parce que j 'étais adossé au mur du fond du mess, écoutant en compagnie de Jock Ferguson les discours de Johnny Mercer sur la guerre.

- Les généraux ont fait ce qu'ils ont pu, mais cette foutue guerre aura été bien bordélique d'un bout à l'autre, était-il en train de dire. Ça vous étonne qu'on se retrouve coincé ici, dans ce piège à cons? On ne peut même pas dire que la guerre soit finie, même maintenant.

- Bah, tu exagères, mon pote, dit Jock Ferguson qui se redressa, rejeta les épaules en arrière, et se colla un quart de litre de whisky derrière la cravate. Dans cinq minutes, tu vas nous dire qu'elle a pas commencé comme il faut, non plus.

- Et quand est-ce qu'elle a commencé, voyons?

- En septembre 1939, bien sûr, quand l'Angleterre a déclaré la guerre à l'Allemagne pour la Pologne, répondîmes Jock et moi-même à l'unisson, à quelques variations près.

Johnny secoua la tête. Il avait été prof, dans le civil, et aimait faire la leçon.

- Erreur. Je vous parle du début de la guerre mondiale, moi, mondiale, celle qui n'est toujours pas finie, pas le petit conflit local en Europe dont la vedette a été Adolf Hitler. La guerre mondiale, donc, a commencé en 1931, quand le Japon a envahi la Chine. Ces pauvres vieux Chinetoques n'ont pas cessé depuis. Voilà quand a commencé l'agression japonaise.

C'était alors que j'avais remarqué la merdasse qui s'ouvrait une brèche à travers le nuage de ses frères inférieurs.

- Bon, mais la vraie guerre a commencé en 1939, dit Jock.

- Dans ce cas, elle s'est arrêtée en 1940, dit Johnny. Après la chute de la France, à l'été 1940, toute l'Europe était en paix, unifiée par Hitler. Il ne se passait rien en dehors des Anglais qui s'agitaient vaguement à la périphérie. Les Ricains lisaient leurs illustrés. Les Russes branlaient rien de particulier. Ça n'a été que plus tard que les Jaunes ont relancé le truc.

Johnny éclata de son rire perçant et se gratta le cul.

Nous étions un certain nombre à avoir déjà entendu l'exposé de ses étranges conceptions historiques.

- Tu diras ce que tu voudras, la victoire en Europe et la victoire sur le Japon ont mis un terme à la guerre, à chacun de ses petits morceaux séparés, dis-je.

- Mes couilles. Il y a des guerres qui se poursuivent partout, en Chine, partout. Et l'Espagne, hein? Et ici? Et l'Indochine?

- Oui, mais ce ne sont pas des vraies guerres. On ne les appelle pas des guerres, d'ailleurs.

- Horry a raison et tu as tort Mercer, comme d'habitude, dit Ferguson. C'est seulement des conflits locaux.

Mercer ne se laissa pas démonter.

- A mon goût, une guerre doit être comme un bon livre, je préfère qu'elle ait un début, un milieu et une fin. il rit et s'éloigna en titubant à la recherche d'un truc à boire.

- Il a jamais entendu parler des armistices, ce gars, déclara Jock Ferguson avant de s'éloigner lourdement à son tour, me laissant à la merci des effusions alcooliques du sergent Wally Scubber, un survivant traumatisé de l'Arakan qui était déjà aussi bourré qu'il l'était chaque soir de sa vie.

Il agrippa mon bras, s'arrangeant à la fois pour me retenir et pour assurer son équilibre. La merdasse ailée était en train de se livrer à quelques acrobaties aériennes sans rien perdre de sa vitesse.

- Merdeka, Wally, comment va? Il est temps d'aller au dodo?

- Comme ch... chtisais à Charlie Meadows, en Angleterre, t'as des b... b... baraques correc' avec des chani... des chanitaires, des chiottes qui s'vident correc' et tout. Pas comme c'te putain d'Medan, Horry, tu v-v-v-vois oit j'y-v-y-veux en v-v-v-y' nir. Des rideaux. Des tapettes, des mopis, heu, des tapis.

J'aspirai une profonde bouffée de ma cigarette. Tandis que Wally continuait de dévider son chuintant discours, je tentai de suivre d'autres conversations. Mon vieux pote Charlie Meadows était en train de dire:

...en tant qu'armée d'occupation, on doit adopter une attitude correspondante. Il y a des règles que les armées

d'occupation doivent respecter. Mais en même temps, on est soumis à une foutue pression et...

Le gramophone du mess démarra. Ron Dyer y avait placé un disque archiusé, le gros succès du moment, Terang Boelan, et les paroles sirupeuses noyèrent le reste de la déclaration de Charlie. Je bus un bon coup de mon verre de bière et m'enfonçai dans un fauteuil. Wally vint se percher sur le bras sans interrompre son débit. Il avait même inventé une façon de picoler sans déglutir qui lui permettait de continuer à bavasser pendant que le liquide lui dégoulinait dans la gorge.

- Tout l'monde est d'accord que l'Angleterre c'est la puterie hic, heu, pardon - la patrie d'la c-c-c-culture. Les r-r-routes,

tiens! Avant la g-g-g-guerre j'appartenais à l'Automobile Achochiachion. Eh ben, y a ça qu'en Antleguerre, l'Automobile Achochiachion. C'est une chierie...

- De quelle chierie veux-tu parler?

- Hic! C'est une chérie de détails comme ça qui changent tout...

La merdasse, rendue absolument furieuse par la fumée et par la chaleur qui régnait dans le mess, avait atteint sa vitesse maximale. Virant abruptement, elle piqua et vint heurter le mur juste au-dessus de ma tête avec un zzzrrrrtchiok! sonore.

Sa vitesse de pointe était étonnante mais ses réactions beaucoup moins rapides. Elle demeura là un instant, la tête songeusement appuyée contre le mur, la multitude de ses membres encore vaguement adonnée à la proprioception. Des éclats de détrempe et des fragments d'élytre s'écaillaient au point d'impact. Puis la créature tomba. Elle tournoya à la perpendiculaire du mur et piqua du nez dans mon verre de bière.

Wally n'avait rien remarque.

- Y'a que les Anglais, Horry, mon cher v-v-v-vieux collègue, y a que les Anglais qui soyent v-v-v-vraiment chivilisés.

- Il va falloir que je te quitte dans une minute, Wally. J'ai un rendez-vous.

- Tu dirais pas qu'les Français ou les Belges sont chivilisés, non?

J e gardai les yeux fixés sur la merdasse. Elle faisait de vagues mouvements dans ma direction, pour nager ou pour attirer mon attention.

-L'Amérique, Wally. Ils sont chivilisés, eux. La Chine voilà une culture très, très ancienne.

Avec un rire gloussant, Wally me poussa du coude. Mon verre déborda. La bière ranima la merdasse ailée. Croisant mon regard, elle se lança dans une tentative gluante de se hisser au-dehors. Je connus un instant de crainte à l'idée qu'elle allait tomber sur ma braguette et s'y enfoncer avant que j'eusse le temps de l'arrêter. Elle avait l'allure d'une créature qui dévore chaque matin des organes sexuels comme petit déjeuner.

- Anchienne, oui, oui, anchienne, tu p-p-p-peux l'dire. Ça, p-p-p-pour être anchienne, elle l'est, la Chine! Y z'ont pas d'Automobile Achochiachion, eux! R-r-r-rien qu'des p-p-p-pousse-pousse! J-j-j-j'les connais, moi, les Chinetoques, Horry!

Il se mit à rire, laissant échapper la fumée de sa cigarette, ouvrant et refermant ses rides comme les replis d'un très vieil accordéon.

-Bon dieu, Wally, ta fichue Association n'est pas le fin mot et le maître mot de toute civilisation! Les Chinois étaient déjà cultivés quand nous nous baladions encore tout nus et le cul peint en bleu. Il n'y avait pas d'Automobile Association, à cette époque-là, que je sache!

Ilse tortillait sur le bras de mon fauteuil, laissant tomber sa cendre sur mes genoux.

-M-m-m-mêle pas l'Achochiachion à cha! On cause des Chinetoques, pour le moment. C'est rien qu'un tas d'salopards crasseux, y a qu'à les r-r-r-rgarder.

- Mon cul, oui! Ils sont nettement plus propres que nous et vachement plus chivilisés.

-Tu d-d-d-dis cha pachque t'as ta Chinetoque au bazar voilà! Chivilisés, les Chinetoques! C'est une r-r-r-race tropicale, Horry, tropicale, tu m'entends. Et y a pas une s-s-s-seule race tropicale qu-qu-qu-que tu pourrais m'citer

qui soye chivilisée. T'as qu'à voir l'Afrique, l'Inde, et la B-b-b-birmanie...

-Me parle pas de la Birmanie, mon pote. J'y étais, et aux premières loges, avec la 2e Division.

Allumant une nouvelle cigarette, je jetai un coup d'œil à mon poignet. Deux montres y étaient attachées. L'une était une merveille dans un boîtier de métal noir comme une arme; elle avait été fabriquée en Hollande. Malheureusement, elle ne marchait pas trop bien. La seconde était une coûteuse montre indienne munie d'une trotteuse rouge, qui en jetait pas mal mais retardait sans cesse. Une rapide moyenne me convainquit qu'il devait être 20h15 ou 20h30, ou peut-être un peu plus tard. J'allais bientôt pouvoir prendre poliment congé pour aller voir Margey.

La soirée était censée être en mon honneur puisque, dans quatre jours, un avion allait me ramener au pays ; mais il y aurait une autre soirée au mess sous-off le lendemain, comme il y en avait déjà eu une la veille.

La merdasse ailée était une masse terrifiante de griffes, d'antennes et de pattes, pour ne rien dire des quatre ailes épaisses avec lesquelles elle était occupée à faire mousser ma plate bière indienne. Son corps se composait d'une protubérance et d'une armure de chitine entièrement hérissées de poils pubiens. On aurait cru un tank embusqué dans les broussailles. Fixant sur moi deux yeux noirs et ternes, elle redoubla d'efforts pour atteindre ma braguette ou ma gorge.

- En fait, y sont f-f-f-foutus, les Chinetoques, écrasés, comme les Hollandais… C'est p-p-presque une race tropicale auchi, les Hollandais, d-d-d-depuis l'temps qu'y sont là…

Terang Boelan se termina. J'entendis de nouveau Charlie Meadows qui continuait de parler du comportement de l'armée. Un type bien, Charlie, et un ancien de Birmanie. Mais Jackie Tertis n'arrêtait pas de le contredire.

- C'est bien joli, tout ça, Charlie, mais laisse-moi te dire que les indigènes ont jamais encore été matés par la douceur. Y faut les tenir et leur faire voir qui est le plus fort. Ils ne respectent rien d'autre. Bon dieu, si on me laissait faire…

- Dieu merci, on te laissera pas faire, Jackie, répliqua Charlie avec douceur.

Jackie Tertis était un type assez frêle ; au contraire de nous, il était toujours impeccable, dans un uniforme fraîchement repassé. Il n'était pas comme nous, sa sombre existence asexuée se déroulait sous une autre étoile. Le soleil qui nous avait presque tous recuits et brunis conférait à Jackie la chaude teinte rousse d'un renard. Il était en permanence chauffé à blanc.

Wally, quant à lui, me faisait plutôt l'effet d'une douche tiède. Tout en soufflant sur moi la fumée de sa cigarette, il poursuivait son sermon.

- Y'a trop longtemps qu't'es p-p-p-plus au p-p-p-pays, Horry. Pour parler de rester ici après ta démoli… ta démibolisation ! Y'a pas un r-r-r-rombier dans c'meche qui donn'rait pas cher pour êt' à ta plache, lundi ! Chte dis cha, c'est pour t-t-t-ton bien, Horry… Ces p'tites putes chinetoques, avec leurs chales habitudes chexuelles…

Pendant quelques instants, Wally se mit à m'intéresser plus que la merdasse ailée. Cette dernière avait plongé dans les profondeurs ténébreuses de ma bière indienne pour voir un peu si, en perçant le verre, elle avait des chances d'aboutir quelque part.

- Je voudrais bien savoir de quelles sales habitudes sexuelles tu veux parler, mon pote.

Son visage couperosé était tordu par la réprobation, comme s'il s'était enfin rendu compte que nous n'étions pas d'accord.

- Écoute, t'es mieux placé qu'moi p-p-p-pour le savoir, Horry, non ? J'voudrais pas entrer dans les détails, mais les Chinetoques sont pas édu… écu… élevées comme les Anglaises, pas v-v-v-vrai ? Pas d'église, pas d'école au cul… heu… aucune d-d-d-discipline, quoi. A portent pas d'culotte. Ces salopes avec leurs yeux brisés, heu, bridés, Horry, franchement, tu t'fous en l'air d'aller avec cette p-p-p-pute chinetoque du bazar. Quand tu r-r-r-rencontreras une gentille petite Anglaise, après…

Je rotai et m'arrachai à mon fauteuil.

- Finis ma bière, Wally, comme un grand garçon.

Je lui tendis mon verre, tout vibrant de l'agitation effrénée de la merdasse. Je me frayai un chemin à travers la pièce.

- Pauvre con, figure-toi qu'elles en portent, des culottes, annonçai-je à la cantonade.

Le visage hilare de Johnny Mercer vint à la rencontre du mien. Johnny était plus petit que moi ; avec sa tête de fouine de Cockney, son teint rougeaud, il faisait un sous-off passable.

- Je t'ai observé quand tu capturais ce spécimen de la faune locale dans ta bière, mon pote, dit-il. Ça m'a rappelé ce que le grand Vérolé avait coutume de dire de l'existence humaine : elle ressemble à quelque horrible abomination velue et ailée qui se précipite par une fenêtre ouverte et vient plonger dans la bière bougnoule d'un pauvre con.

Il se mit à hurler de son rire inimitable et je me joignis à lui. Puis, après lui avoir assené une claque retentissante sur l'épaule, je fendis la foule en direction de la porte du mess. On la tenait ouverte pour laisser sortir la chaleur et la fumée. Je la franchis en titubant et m'éloignai au petit trot dans la nuit d'étuve.

Les yeux bandés, on aurait pu dire que Medan n'était qu'à un degré de l'équateur. L'air suppurait comme le bouillon de culture originel. Un million de petites choses monstrueuses, inconnues en Angleterre, exprimaient leur être par le bruit avec un tel acharnement qu'il était difficile de distinguer l'air de la rumeur qui l'habitait. Je m'immobilisai, balançant vaguement d'un pied sur l'autre, et jetai mon mégot dans la nuit. Sa trajectoire lumineuse s'interrompit abruptement, quelque chose l'avait gobé à mi-course.

Les phares d'un vieux quinze cents délabré percèrent les ténèbres et longèrent la route en direction du poste de garde.

Tournant non sans hésitation, ils se présentèrent à l'entrée de l'enceinte du mess, semblables à deux yeux couleur pissat de mule. Ils reculèrent dans un coin de l'enceinte. Il y eut un bruit fracassant, prolongé, tandis que le quinze cents kilos heurtait posément le vieux pavillon de planches. Le juteux-chef Dickie Payne était de retour, saoul comme toujours.

-300x460.jpg)

-100x150.jpg)

-100x150.jpg)

-100x150.jpg)