Retour sur le coup d'état de 1973 avec le Chilien Luis

Sepulveda" J'écris du côté gauche de la barricade "

Il y a trente ans, les troupes de Pinochet balayaient l'expérience démocratique entamée avec Salvador Allende. Emprisonné puis exilé, l'écrivain Luis Sepulveda n'a jamais cessé de résister. Il évoque les espoirs et les luttes d'hier. Et ses combats d'aujourd'hui.

11 septembre 1973, il y a tout juste trente ans. Un soulèvement militaire met brutalement fin à la " voie chilienne vers le socialisme " ouverte trois ans plus tôt avec l'élection de Salvador Allende. Trois années de gouvernement pendant lesquelles l'expérience démocratique chilienne a dû résister aux renversements d'alliance et aux pressions extérieures, notamment celles des

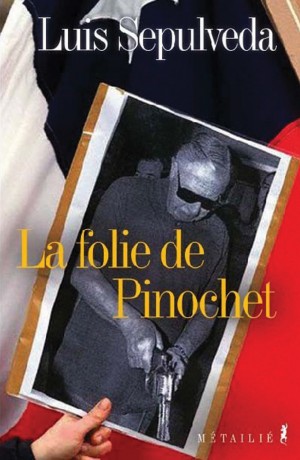

Etats-Unis, incapables d'admettre l'existence d'une démocratie socialiste en Amérique latine. Aux premières heures de ce 11 septembre, le président Allende trouve la mort à Santiago, dans le palais présidentiel de La Moneda bombardé par l'artillerie des militaires félons. S'ensuivra une terrible répression. Emprisonnements, tortures, exécutions sommaires inaugurent la dictature du général Pinochet, au pouvoir jusqu'en 1990. A l'occasion de l'arrestation (1998) de ce dernier, exilé en Angleterre, puis, finalement, de sa libération (2000) Luis Sepulveda, auteur mondialement célèbre du Vieux qui lisait des romans d'amour, a publié dans la presse espagnole, italienne et française une série d'articles sur le Chili, où il est né en 1949. Il y rappelle le sens de l'expérience démocratique chilienne et celui de son écrasement. Dans ses chroniques rassemblées aujourd'hui sous le titre La Folie de Pinochet, celui qui avait été condamné à vingt-huit ans de prison par la dictature, puis à l'exil après deux ans et demi d'emprisonnement et l'intervention d'Amnesty International, parle de la justice, de l'engagement et de la littérature comme outil de résistance à toutes les formes d'emprisonnement intellectuel. Il évoque aussi avec force et émotion ces hommes et ces femmes disparus dans la sauvagerie du coup d'Etat du 11 septembre 1973.

Télérama : Votre livre aurait pu s'appeler " Ni oubli, ni pardon ". En quoi est-ce essentiel de ne pas oublier et de ne pas pardonner ?

Luis Sepulveda: Alexandre Dumas a répondu à cette question dans le Comte de Monte-Cristo. L'oubli n'est pas une forme de pardon. Malheureusement, au Chili, les militaires comme la droite ou les trois gouvernements qui se sont succédé après le départ de Pinochet (démocrates-chrétiens puis, aujourd'hui, socialistes) croient que l'oubli est un biais pour faciliter le pardon . Mais on ne peut pardonner qu'à celui qui a assumé les fautes qu'il a commises. Hélas, cela ne s'est jamais produit au Chili.

Moi, je n'oublie pas les meilleurs moments de ma vie, mes années de militantisme, de rêves ; ces mille jours durant lesquels nous avons changé radicalement la réalité chilienne. Les gens se sont mis à lire, à vivre, à faire la fête. Les conquêtes sociales étaient nombreuses, à commencer par ce demi-litre de lait obligatoire donné à tous les enfants, parce que pour penser il faut manger. Un mot résume pour moi cette époque : joie, une immense joie. Je n'oublie pas non plus tous ceux qui ont payé le prix fort, qui ont connu la torture ou qui ont disparu, ceux qui sont morts de tristesse en exil. Et c'est parce que je n'oublie pas que je ne pardonne pas aux responsables.

Télérama : Le pardon est-il pour vous un acte moral ?

Luis Sepulveda : Je crois à la catégorie morale du pardon, mais pas à la manière dont l'appréhende le christianisme. Plutôt comme le concevaient les vieux Romains. Tacite, dans ses Annales, dit que le pardon n'est possible que lorsque celui qui a offensé quelqu'un est prêt à subir les mêmes humiliations que sa victime.

Télérama : Ecrire est-il pour vous une manière de sauver des militants anonymes du trou noir de l'oubli ?

Luis Sepulveda: Parfois, je pense que j'aurais aimé naître à une autre époque, dans le futur, bien sûr une époque plus heureuse, moins injuste, et je sais qu'alors j'aurais écrit ces histoires qui me trottent dans la tête mais que je n'arrive jamais à écrire, pour une question de décence quasi-politique. Je n'ai pas choisi de naître au Chili en 1949, mais cette époque m'est échue comme espace vital et je dois l'assumer. Gorki a dit que l'écrivain est le porte-voix émotionnel d'une classe. Je me sens cela : le porte-voix émotionnel des marginaux. Et j'en suis fier.

Télérama

: Vous êtes écrivain pour pouvoir être un témoin privilégié ?

Luis Sépulveda : Je suis écrivain car je ne sais rien faire d'autre que fabuler, raconter des histoires, écrire. Mais je suis aussi un être social, un individu qui se respecte et entend occuper une petite place dans le labyrinthe de l'histoire. De ce point de vue-là, je suis le chroniqueur de tous ceux qui jour après jour sont ignorés, rayés de l'histoire officielle, qui est toujours celle des vainqueurs.

Télérama

: Vous écrivez : " Les amis et les ennemis de la littérature sont les mêmes que les amis et les ennemis de l'humanité. " Est-ce à dire qu'aimer les gens et aimer les livres est la même chose ? Qu'il n'y a pas de grands écrivains fascistes et de fins lettrés assassins ?

Luis Sépulveda : Le Cyrano d'Edmond Rostand a aimé à travers les mots. Il les modelait, les ordonnait, fondait sur eux ses sentiments amoureux et n'a pas hésité à les mettre dans la bouche du jeune Christian de Neuvillette. C'est la force des mots qui lui a permis de survivre. Dans l'Odyssée, lorsque Ulysse se retrouve seul sur la plage après le naufrage, il sent que seuls les mots peuvent occuper tout ce vide, le rendre vivant ; il se nomme " Personne " pour lutter contre la monstrueuse solitude, se conférer une envergure, une présence . Je ne connais aucun grand écrivain fasciste. Je ne considère pas ce grand malade antisémite que fut Céline comme un grand écrivain, pas plus que je ne considère comme tel, et ce malgré son prix Nobel, Camilo José Cela, suppôt du franquisme, ou Heidegger, qui a accommodé sa pensée pour la vendre au plus offrant. Je suppose qu'il y a des lecteurs assassins car il y a des auteurs pour eux. Par exemple, le général français Aussaresses qui a récemment publié ses Mémoires, véritable manuel de sadisme. Les bons lecteurs en général sont des gens de paix.

Télérama : Qu'est-ce qui vous semble le plus important aujourd'hui, être écrivain ou militant ?

Luis Sépulveda : C'est un thème que j'ai abordé avec l'écrivain italien Bruno Arpaia dans le cadre d'un livre de conversations littéraires. J'y ai pris conscience que, dès le départ, la littérature a toujours été une forme très honnête de militantisme, une forme généreuse, imaginative. Ma mémoire historique de Latino-Américain remonte à la Renaissance, lorsque, après l'expulsion des juifs et des morisques [descendants des musulmans d'Espagne convertis de force au catholicisme], nous avons dû, nous peuples d'Amérique, prendre des chemins de résistance pour lutter non seulement contre les Espagnols mais aussi contre toutes les formes de domination et d'exploitation : celle des grands propriétaires, des banquiers européens. Mon vénéré Jules Verne a mis dans la bouche du Capitaine Némo cette phrase qui est pour moi pure et dure littérature de résistance : " Peu m'importent les nouveaux continents, seuls m'importent les hommes nouveaux. "

Télérama : Vous écrivez que vous resterez toujours " du côté gauche du mur ". C'est quoi " ce côté gauche " ?

Luis Sepulveda : Je suis un écrivain du côté gauche de la barricade, car je suis solidaire de ceux qui proposent des alternatives à ce monde d'injustice, de ceux qui sont prêts à parier sur la joie, les vieilles valeurs comme la solidarité, la fraternité, l'égalité des chances. Je viens d'une culture de gauche. Elle existe et j'existe comme faisant partie d'elle.

Télérama : Continuez-vous à penser, comme on le scandait dans les meetings de soutien à Allende : " Le peuple uni ne sera jamais vaincu. " ?

Luis Sepulveda : Bien sûr ! Je ne suis jamais entrée dans le groupe de ceux qui veulent démythifier. Il est capital de garder en mémoire des figures légendaires comme Bolivar ou le Che. Moi, je crois à tous les mythes et je persévère dans ma croyance. Oui, je crois que le peuple uni ne sera jamais vaincu, et même si ça ne se voit pas, car les médias sont entre les mains de ceux qui veulent nier nos mythes, nous remportons de petites victoires qui nous donnent raison. Un exemple : récemment, un collectif humain de la Patagonie chilienne, avec ma modeste participation en tant que documentariste, a gagné contre une société internationale qui prétendait installer une fabrique d'aluminium dans la région la plus pure du monde. Nous avons vaincu l'entreprise Noranda, nous avons vaincu la corruption, les corrupteurs et les corrompus. Nos victoires existent parce que la lutte continue. Jusqu'à la victoire finale.

Télérama : Votre rêve de victoire et de lutte était aussi celui du peuple cubain, qui attend toujours la démocratie.

Luis Sepulveda : Cuba a été pendant longtemps la dignité des Latinos Américains. Mais les peuples soumis depuis quarante ans à des blocus économiques, des sabotages constants, des provocations honteuses, ont forcément des problèmes dans leur développement politique. Je suis hostile à la peine de mort dans n'importe quel pays, et j'ai condamné les exécutions. Je suis hostile aux jugements sommaires et j'ai condamné les peines de prison pour délit d'opinion. Du haut de ma morale d'homme de gauche, j'ai critiqué Cuba. Mais je réclame pour ce pays le droit de résoudre ses crises sans ingérence étrangère. Aujourd'hui, résister est devenu une nécessité pressante, surtout résister à la bêtise de la simplification, à la paresse intellectuelle de ceux qui proposent des solutions faibles à des problèmes compliqués. Or le problème cubain est très compliqué.

Télérama : Peut-on porter le même regard sur les victimes des dictatures argentine et chilienne, celles des guerres et du terrorisme ?

Luis Sepulveda: Les victimes du 11 septembre 1973 et du 11 septembre 2001, les 30 000 disparus de l'Argentine, les 5000 disparus du Chili ont un point commun : ils ont souffert des erreurs de la politique extérieure des Etats-Unis, de leur vision planétaire. Ni Cuba, ni l'Iran, ni l'Irak ne sont directement responsables. C'est l'ingérence des Etats-Unis qui est porteuse de guerre. Ce sont eux les véritables responsables du terrorisme. Les humiliations des Palestiniens, la spoliation de leurs terres, le fait de mener une nation à l'épuisement et à l'enfermement, comme le fait Israël sous la tutelle des Etats-Unis, voilà ce qui a préparé le lit du fondamentalisme islamique et du terrorisme. La politique extérieure américaine n'a pas varié depuis le 11 septembre 1973, en réalité depuis l'assassinat de Kennedy, où a pris fin le peu de dignité qui restait encore au pays de Lincoln.

Télérama : Quelle est aujourd'hui votre relation au Chili ?

Luis Sepulveda : Avec le Chili de ma mémoire, j'entretiens une relation cordiale et amoureuse. Avec le Chili officiel, elle est plus conflictuelle. Je suis un opposant, un homme qui critique ce qui doit être critiqué. Mais un pays, c'est aussi des gens, et ma relation avec les miens, au Chili, est toujours belle, fraternelle et stimulante.

Télérama : Que faudrait-il pour que le Chili retrouve ce " ciel azuré " que vante votre hymne national ?

Luis Sepulveda : D'abord une nouvelle Constitution qui n'ait rien à voir avec celle de Pinochet. Une Constitution dans laquelle serait inscrit en priorité le droit au contrat de travail. Au Chili, aujourd'hui, seule la flexibilité, c'est-à-dire le bon vouloir des patrons, régit le monde du travail. On vous prend, on vous laisse, vous n'avez aucune protection. Rien. Il faudrait ensuite permettre que tous les citoyens participent mieux à la vie politique du pays. Ces deux points conduisent à la justice et à la seule réconciliation possible : celle d'un futur partagé.

Télérama : Pourquoi avoir choisi de vivre en Espagne ? A cause de la langue, des origines ?

Luis Sepulveda : Depuis mon arrivée en Europe, en 1980, j'ai vécu à Hambourg, à

Laufenbourg, à Paris, et finalement, je me suis installé en Espagne pour des raisons affectives. Je voulais aller tous les matins aux bistrot du coin prendre mon petit déjeuner dans ma langue. J'aime passionnément ma langue. Appartenir à un groupe humain de presque 500 millions de personnes unies par la même langue est un cadeau de la vie. Moi, je jouis de ce cadeau et j'en suis reconnaissant. Mes origines, elles, sont multiples, en partie espagnoles, mais je me considère comme un homme qui a fondé sa propre lignée. Je vis où je veux, parce que je suis un homme libre.

Dans la presse