Elle étudie la jeune Camila, à l’éducation parfaite, quand elle épouse Œillet Rouge, le jeune héritier. Très vite exaspéré par son indifférence et son calme, le jeune homme va se conduire comme un barbare, avec sa complice, Vanessa, propriétaire d’une boîte de nuit, mêlée à des trafics louches, elle aussi fascinée par Camila.

L’auteur nous fait avancer dans cette intrigue au pas de ses protagonistes, entre masochisme et violence sourde, entre soumission et révolte.

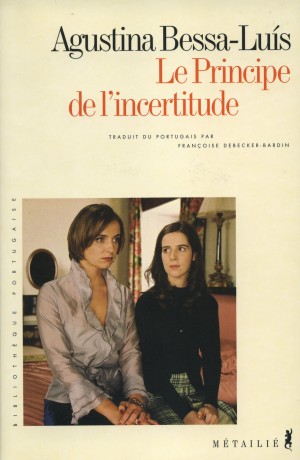

Ce roman est à l’origine du dernier film de Manuel de Oliveira présenté à Cannes en mai 2002.

Ce livre a été retenu dans la sélection de la rentrée littéraire Automne 2002 de France Culture.

-

La vieille dame indigne de la littérature portugaise Si ce n'était ses yeux, tour à tour brûlants ou glacés, on dirait une petite vieille de Faizant sirotant son thé en s'ennuyant. A peine déplacée dans ce bar branché parisien. Agustina Bessa-Luis, 80 ans, auteur d'une cinquantaine de livres, dont sept en France, vient de présenter Le Principe de l'incertitude, superbe roman plein de mystère et de haine qui se situe dans une campagne portugaise aux prises avec le changement, peuplée de personnages inoubliables, Œillet pourpre, Taureau bleu, Celsa, Vanessa, etc. La grande dame de la littérature portugaise, intellectuelle brillante, n'est jamais à court d'un paradoxe ou d'une provocation. Première phrase de votre livre : " On n'écrit pas mieux parce qu'on a beaucoup écrit? " Et je continue d'écrire !?Mon premier livre avait toutes les qualités des derniers. Présence de l'écrivain, goût de l'écriture, certitude d'un destin. C'est aujourd'hui qu'on peut le constater. Pourtant vous expliquiez dans une interview : " J'écris de mieux en mieux et j'arrive peut-être même à me faire mieux comprendre parce que je suis constamment à la recherche de plus de simplicité. " Oui, et alors ? J'essaie, comme tous les artistes, de simplifier ce qui était une idée de la vie et de la société. Je cherche ce qu'il y a de plus fort. Vous y arrivez ? Non, l'angoisse demeure. Une civilisation, c'est toujours un chemin vers l'angoisse. Le premier nom de l'angoisse était Dieu. Les questions demeurent. A 80 ans, vous n'êtes pas plus sereine ? Pas vraiment. Une femme est moins angoissée qu'un homme. Elle se dédie aux petites choses, à sa maison, etc. On meuble comme ça le blanc de l'angoisse. Les hommes ne connaissent pas cette façon de s'en débarrasser. Ils sont chargés de trouver des solutions aux grands problèmes : la guerre, la politique, etc. Les femmes sont très occupées pas préoccupées. Vous dites qu'elles perdent aujourd'hui leur originalité, en s'éloignant de la " vie fermée " ? Avant, à la campagne, dans cette région du Portugal dont je suis originaire, le Douro, on distinguait très bien les femmes des hommes. L'homme sortait de la maison pour travailler, s'exilait. Pas seulement pour faire fortune, pour l'aventure. A son retour, il racontait des histoires aux femmes. Et les femmes ajoutaient à ces histoires une imagination spéciale. Elles jouaient un rôle intéressant quand elles n'étaient pas les égales des hommes. Cette identité de l'érotique se perd. Elles sont de plus en plus exploitées, de moins en moins aimées. J'ai sur ces sujets des idées scandaleuses. Aujourd'hui, je dis tout ce que je pense. Et on me pardonne? Vous avez aimé le film que Manoel de Oliveira a tiré du Principe de l'incertitude ? Ce n'est pas son meilleur. La littérature portugaise a été couronnée par le Nobel de Saramago. Oui. Je n'admire pas son œuvre. Mais je n'admire pas davantage Pessoa. J'appartiens à une autre famille. Le Portugal produit surtout des poètes. La prose exige un élan vers le futur. La poésie se satisfait d'elle-même.Christian SauvageLE JOURNAL DU DIMANCHE

-

Porto et la verdoyante vallée du Douro, le paradis viticole du pays. C'est le décor du Principe de l'incertitude, l'ultime opus d'une des romancières les plus respectées du Portugal, auteur d'une cinquantaine de romans dont celui-ci est le septième traduit en français. Et c'est à nouveau une plongée dans une écriture d'une rare densité, aux phrases ciselées, parfois proches de l'aphorisme. Un style très particulier, à la fois lancinant et envoûtant, habile en tout cas à cerner la vérité des êtres sous le masque des apparences. Le point de départ du livre est une obscure affaire d'héritage. Dans un grand domaine se meurt le dernier représentant de l'antique dynastie des Albergaria. Sans héritier direct, cet aristocrate bon teint a décidé de léguer son patrimoine à un rejeton de sa nièce Rutinha, pour autant que celle-ci accouche dans la propriété. Rutinha a déjà deux fils, d'emblée écartés du pactole. Mais très futée, la nièce s'arrange pour accoucher de son troisième fils au « Salto da Senhora », le fief si convoité. L'affaire cependant se présente mal : l'enfant meurt à la naissance. C'est compter sans la ruse de Celsa, la servante des Albergaria qui substitue au mort-né son dernier enfant, un bébé de quelques jours. Une opération digne de la magie, qui abuse tout le monde. Ainsi Antonio, le fils de valets, surnommé « Œillet pourpre », deviendra à sa majorité l'héritier de la fazenda. FANTASMES DE POUVOIR On devine à travers cette situation hautement rocambolesque l'ironie de la romancière. Car le Portugal dont il va être question ici, c'est celui issu de la « Révolution des œillets ». Un Portugal qui tourne le dos à la tradition, à l'immobilisme des anciennes classes dirigeantes. Un pays qui s'ouvre à la modernité, mais aussi à la course au profit, à l'avidité et à l'arrogance des nouveaux riches. Ainsi le roman se focalise sur la trajectoire d'Antonio, le nouveau seigneur aux origines douteuses. Autour du personnage, que l'on découvre plutôt falot et cynique, gravitent deux femmes. La jeune Camila, son épouse, une fille de bonne famille à l'éducation parfaite. Et la capiteuse Vanessa, sa maîtresse, une femme partie de rien mais qui a réussi. Au demeurant propriétaire d'une boîte de nuit, au centre de maints trafics louches. Le triangle classique, en somme, sauf qu'il est ici la source d'une sarabande infernale où se mêle fantasmes de pouvoir et délire sado-masochiste. UN NŒUD PERVERS Qu'on ne s'y trompe pas. Le récit n'a rien de pornographique et ne dégage que peu d'effluves érotiques. Tout est dans l'analyse des personnages, l'approche de la psychologie des profondeurs. Le trio se retrouve pris dans un nœud pervers, où jalousies, persécutions et humiliations ne cessent d'alimenter la dépendance de chacun. Au plaisir de faire souffrir des uns répond le plaisir de souffrir de l'autre. Le plus troublant étant bien sûr de découvrir que Camila, la victime, ne voudrait pour rien au monde se défaire des liens qui l'attachent à ses bourreaux dans sa propre maison. Or, presque tout dans ce cercle vicieux reste au niveau de la parole, de l'oppression psychique. Ce qui rend le livre à la fois plus obsédant et plus envoûtant. Au point qu'il devient impossible de s'en séparer avant d'avoir atteint le dénouement. A bien des égards le lecteur comprend que le vrai couple est celui de Camila et Vanessa, tant Antonio le b?tard manque de classe et de consistance. JOUER AVEC L'IMPRéVISIBLE Mais l'art de la romancière est de brouiller les pistes et de jouer avec l'imprévisible. Si bien que le récit fait alterner à l'envi ses différents registres. D'un côté la satire sociale qui nous présente les nouveaux riches comme des assoiffés de pouvoir, avides d'intrigues, mais au final frustrés. Vanessa en est l'incarnation séduisante, quoique vulgaire, comme l'ont été chez Proust, Odette de Crécy et Mme Verdurin. Alors que Camila, la raffinée, porte en elle, jusque dans le plaisir d'être dominée les stigmates d'une vie familiale marquée par la fatalité des malheurs intimes. D'un autre côté, le roman déploie un luxe de détails dans l'approche du cœur humain. Toute la force d'Agustina Bessa-Luis tient dans ce scalpel qui lui permet de rouvrir les plaies les plus cachées, de fouiller dans la vérité nue de ses personnages et de leurs désirs les moins avouables. Traquant le masochisme en tant qu'élément constitutif de la sexualité et des rapports humains, la romancière portugaise nous dérange tout en touchant à l'universel. On comprend aussi à lire ce roman pourquoi il a fasciné Manoel de Oliveira, le cinéaste nonagénaire, qui en a tiré un film présenté à Cannes le printemps passé. Lui qui fut l'auteur il y a peu d'une adaptation moderne de La princesse de Clèves, ce pur chef-d'œuvre du classicisme français dont les protagonistes se brûlent au soleil noir de la passion. Une passion que, pour sa part, Bessa-Luis porte à l'incandescence jusqu'au vertige.Alain FavargerLA LIBERTE

-

Autour d'une cinquantaine de romans, de pièces de théâtre, de chroniques et de nouvelles, Agustina Bessa-Luis assuma tout au long de sa vie des charges publiques importantes, dirigea un grand quotidien et fut directrice de thé?tre. Traduite dans de nombreuses langues, elle reste cependant peu connue en France où l'on ne semble vouloir retenir que son travail de scénariste auprès de Manuel de Oliveira. C'est dommage. Aujourd'hui ?gée de 80 ans, Agustina Bessa-Luis est un des écrivains portugais les plus importants de sa génération. Depuis la parution de La Sibylle (1), roman publié en 1954, et qui reste un des textes les plus novateurs de la littérature portugaise du XXe siècle, Agustina Bessa-Luis ne cesse de pratiquer une littérature très exigeante placée sous le signe du réalisme prophétique et d'une implacable observation d'une humanité écartelée entre grandeur et petitesse. On ne sort jamais indemne d'un roman d'Agustina Bessa-Luis, qui demande toujours une participation active de son lecteur, comme une adhésion, une sorte d'étrange complicité. Dans Le Confortable Désespoir des femmes (2), le lecteur était invité à suivre la marche du jeune Melchior dans son retour à la réalité, c'est-à-dire dans sa confrontation avec la terre natale. Dans Un chien qui rêve (3), il s'agissait de comprendre le cheminement particulier de chacun en direction de sa propre vérité intérieure. Quant à La Sibylle, elle n'était rien d'autre que le roman des retrouvailles avec une propriété abandonnée qui revient progressivement à la vie. Nous pourrions ainsi passer en revue chacun des sept romans d'Agustina Bessa-Luis traduits en français : tous, sans exception, parlent du lourd héritage des travaux de la terre. Le dernier, Le Principe de l'incertitude, roman qui est aussi à l'origine du dernier film de Manuel de Oliveira, présenté à Cannes en mai dernier, ne déroge pas à la règle. Les livres d'Agustina Bessa-Luis sont « modernes » au sens où le furent en leur temps ceux de Flaubert, de Balzac, de Zola : ils nous parlent de notre époque. De quoi s'agit-il ? D'une propriété viticole partagée entre la nostalgie passéiste des anciens propriétaires et la rage commerciale des nouveaux. D'un côté, la recherche d'un passé introuvable ; de l'autre, l'effervescence violente d'un présent où la seule richesse est celle du profit. Les fluctuations de la Bourse ont remplacé la préservation de l'héritage. On ne se passe plus un domaine de père en fils, on vend des litrons au plus offrant. Le viticulteur d'hier n'était en somme qu'un passeur, un témoin éclairé qui ne possédait que l'art du bien faire : celui d'aujourd'hui est un barbare qui ne veut plus de limites. En cheminant vers l'Atlantique, et après avoir traversé Porto, le Douro, qui donne son nom à la région qui l'irrigue, serpente dans des gorges profondes où s'étagent des milliers de vignobles en terrasse. D'un côté, le sauvage Tras-Os-Montes, de l'autre, donc, la vallée prospère du « fleuve d'or » et ses vignobles parsemés de propriétés viticoles, les quintas. Agustina Bessa-Luis y est née. C'est la terre de son enfance. La terre de ses livres et le sujet de ce dernier, magnifique, porté par une écriture riche, précise, teintée de sourdes fulgurances. Avec, en son centre, le personnage de Camila, épouse du jeune héritier, tour à tour soumise et révoltée, broyée et triomphante : envahie par un tenace principe d'incertitude qui est, de tous les tourments le plus difficile à supporter.Gérard de CortanzeLE FIGARO LITTERAIRE

-

« Une description lucide, jamais réactionnaire, d'une société absolument singulière. »Tiphaine SamoyaultLES INROCKUPTIBLES

1. Examen prénatal

On n'écrit pas mieux parce que l'on a beaucoup écrit. Ainsi, il m'arrive de surprendre, dans l'une ou l'autre de mes anciennes pages, un ton parfait, où veille l'imagination, telle une marraine incapable de vieillir et de perdre la raison. La raison est la même, en dépit des longues épreuves, des déceptions, de l'expérience, en dépit de tout.

Si néanmoins il y a un progrès dans l'art d'écrire, sans doute faut-il le chercher dans un solitaire vœu de chasteté, dans la volonté de réduire à un simple détail le cœur humain, en dehors de ses obligations de palpitations et de vie.

Débattre du plus profond d'un sentiment, sans tenir compte du temps qui a passé ni des coutumes qui ont changé, m'a toujours fascinée. Prenons par exemple un jeune étudiant, sa cape rejetée sur l'épaule avec beaucoup d'élégance et d'esprit d'indépendance, et faisons-lui rencontrer Charlotte dans la salle à manger vers les quatre heures de l'après-midi. Bien sûr la maison est devenue une sorte de pension de famille, le personnel y est engagé sous les auspices de la Sécurité sociale, et il a beaucoup perdu de ses faiblesses si bien décrites par Swift. Ce sont des fonctionnaires à présent, non plus des laquais geignards et rusés. On ne les aperçoit guère qu'aux heures des repas, et nul ne peut prétendre en obtenir des faveurs durant les heures protégées par le Syndicat hôtelier, ou quel que soit son nom. Toutefois, ils ont toujours le même regard, vindicatif et somnolent à la fois, capable d'évaluer le client mieux que ne le ferait un agent des Douanes.

La seule nouveauté introduite dans le paysage, c'est un petit bosquet de plumes blanches que l'on n'y voyait pas autrefois. On méprisait alors leur beauté trop facile, et l'on craignait leur réputation d'objets maléfiques. On plantait de préférence des arbres de Judée, dont les fleurs répandaient un parfum délicieux, des araucarias et des rhododendrons. Mais jamais de ces plumes, aussi abominées que celles du paon à l'intérieur d'une maison. On ne sait comment ces légendes acquièrent droit de cité et se transforment en règles domestiques. Ce qui est sûr, c'est que l'on s'y conforme comme aux plus respectables des lois, aux plus dignes d'être obéies.

Cet après?midi-là, donc, entre cinq heures moins le quart et cinq heures, descendit d'une jeep grise un garçon aux cheveux longs, vêtu d'une chemise apparemment exhumée des coffres d'un lointain aïeul, et qui considéra la maison d'un air de prudente expectative. Élevé dans l'intimité des Tortues Ninja, comment aurait-il pu apprécier une aussi tranquille scène de vie campagnarde? Du reste, en dehors de la grande parade de la célébrité, et mise à part l'élégante silhouette d'un joueur de tennis sur son court de sable rouge, rien ne l'intéressait. Même pas le cinéma: il le laissait aux bourgeois, qui consumeraient sur les bancs du Parlement leur vision euphorique d'un monde corrompu. La société se révélait chaque jour plus libertine, plus éprise d'un idéal de vitesse, de consommation et d'ambition irréfléchie. Sans aller jusqu'à parler d'une intolérance aux bonnes mœurs, la faune de la nuit en tout cas n'accueillait pas volontiers ces grands garçons bien nés, qui parfois apparaissaient dans les discothèques, s'adossaient contre un mur et demeuraient immobiles, l'air indifférents, mais pleins d'une fureur contenue. A dix-huit ans, António Matos Clara, également connu, pour des raisons que j'indiquerai plus loin, sous le nom d'Œillet Pourpre, s'efforçait de sembler issu d'une race exterminatrice et implacable. C'était là une forme de romantisme, d'autant que ses moyens financiers étaient faibles, sinon seulement potentiels. Son père, un diplomate gravement malade du cœur, s'était retrouvé invalide alors qu'il était encore jeune et qu'une carrière prometteuse s'ouvrait devant lui. Sans fortune personnelle, entouré d'amis de peu d'utilité puisqu'ils appartenaient à un courant d'opinions différentes de celles du Gouvernement, il n'eut bientôt d'autre soutien que sa femme, qui l'aimait passionnément. Sans elle, jamais il n'eût supporté les obligations de sa charge, ni rempli avec bonheur sa délicate mission d'ambassadeur. Ce roman à ses débuts évoque Stendhal, car s'y tient à l'affût le destin de personnes d'une haute condition morale, soumises à des passions aventureuses. Leur fortune ne les protège en rien: au contraire, elle les rend plus vulnérables.

Le fait qu'António Matos Clara n'eût que des frères facilita pour la mère leur abandon. Elle les remit à des servantes de confiance, et les recommanda à l'attention bienveillante d'amis. Mais quels amis peuvent remplacer un père et une mère? Certains le font pourtant avec une atroce compétence. Si je dis atroce, c'est qu'il y a toujours un peu de cruauté dans un amour de substitution; une goutte de fiel dans le cœur qui ne cesse d'imaginer la tendresse des parents absents.

António Matos Clara grandit dans le confort, choyé par ceux qui ressentaient pour lui une pitié bientôt tempérée, une fois constatée l'attitude intéressée de la famille, par un sentiment moins noble. António était le plus jeune des trois garçons, et le plus attaché à la famille qui les avait adoptés, orientant leurs études et leur distribuant des mensualités que souvent elle arrondissait de généreux cadeaux. Mais ce qui facilita grandement leur vie pécuniaire, ce fut l'héritage d'oncles et de tantes. L'héritage, cette loterie des familles, qui perdure dans notre société férue de profits et d'arguments civiques et personnels, garde surtout son importance pour une bourgeoisie rurale où l'on s'en transmet les droits comme un message venu des morts. Il en fut ainsi lorsque mourut l'oncle de Rutinha Matos, la mère d'António, l'un des plus vieux et des plus riches cultivateurs du Douro. Mû par l'un de ces caprices singuliers que sacralise la sénilité, il avait destiné tous ses biens au neveu qui naîtrait dans la maison de famille - une maison aux plafonds chaulés, dépourvue de tout-à-l'égout mais éclairée au néon dans les cuisines et les pressoirs. Cette vaste propriété eût mérité de porter un nom tiré de l'armorial, ce qui n'était pas le cas. On disait que Rutinha, alors enceinte de son troisième fils, avait eu vent de cette disposition sur le testament de l'oncle Matos de Albergaria, et qu'elle s'était installée dans la maison en tant qu'invitée intéressante, comme on qualifie d'ordinaire son état. Ne manquèrent alors ni censeurs ni mauvaises langues. Mais l'enfant vint au monde sous les auspices d'une fortune grandiose. "Rira bien qui rira le dernier", dit Rutinha Matos, qui sous sa peau de porcelaine cachait des nerfs de chien de traîneau. Son fils serait riche et la quinta, la propriété, du Salto lui reviendrait de droit, puisque le vieil Albergaria n'avait pas d'héritier direct. L'endroit était haut perché; de là, on voyait la conque de Régua et l'antique vallée de Godim, l'une des plus belles du monde, cernée de montagnes où brillaient les villages et les grandes demeures des quintas. Tout au fond défilaient les trains aux portières vertes, avec le numéro correspondant à la classe écrit dessus en jaune. Les interminables "marchandises sortaient du tunnel de Régua dans le tambourinement de leurs wagons découverts, chargés de tonneaux. On entendait, très net, le grincement des bogies obéissant aux freins. Et l'on eût dit que la file des wagons allait se disloquer, laissant sur la voie une profanation houleuse de planches et de barils. On entendait le sifflet de la locomotive, strident, couvrant tous les autres bruits.

Cependant, on ne pouvait traiter tout à fait Rutinha d'ambitieuse éhontée. Elle avait simplement décidé de prolonger sa visite à son oncle et parrain Albergaria, et de vivre avec lui trois mois durant. Surtout, elle se disait que cette éclipse résoudrait le problème de sa ligne perdue alors qu'elle lui était essentielle dans son rôle de femme d'ambassadeur. Du moins, si la situation ne s'éternisait pas, car la santé de Manuel Clara se dégradait, et il lui avait fallu prendre sa retraite et se consacrer à la grande passion de sa vie: l'archéologie. Or, au Zimbabwe, où se trouvait à présent Manuel Clara, une femme n'avait guère plus de valeur qu'un sac de farine. Aussi Rutinha s'installa-t-elle tranquillement dans la quinta du Salto da Senhora, mangeant des grenades et allant se promener dans les bois, où elle piétinait les bogues pour en extraire les châtaignes. Cela, par pur ennui. Pareil sacrifice, dans l'unique dessein de favoriser un fils plus que ses frères, valait-il la peine? Avec son ventre de six mois, Rutinha ne se cloîtrait pas à proprement parler dans la maison, mais la nostalgie qu'elle avait de son mari l'empêchait d'aller bien loin. Elle avait épousé par amour ce garçon quasiment pauvre, mais hardi comme un chien de garde. Il était de ces gens de province que l'argent entraîne vers des causes qui au bout du compte le rejettent. Il fit son droit, puis récusa comme un honneur grotesque l'idée d'entrer dans la magistrature. Avec l'aide des Matos Albergaria il tâta de la diplomatie et réussit assez bien dans une carrière qui, dès le début, lui parut morose et dénuée de philosophie. Sa maladie, un rétrécissement mitral qui le prit de bonne heure, lui évita d'être connu pour ses défauts: la dissimulation et l'envie, surtout. Mais Rutinha le trouvait parfait, intelligent, conforme à l'idéal du souverain selon l'idéologie de César Auguste: un idéal de clémence et de justice, de courage et de piété. La réalité de ce mari faible et persifleur, doté d'un appétit dévorant pour tout ce qui promettait la fortune, était hélas bien loin de cette chimère de vertu.

De l'histoire des Albergaria émergeait la figure d'un ancien cultivateur qui nourrissait pour le sublime une sorte de sentiment religieux. Il était grand et dégingandé et gardait chez lui des chiens féroces qui effrayaient surtout les femmes de ses amis. Il demanda qu'à sa mort on fît faire à son cercueil le tour de la propriété, et le chemin resta connu sous le nom de Promenade du Gisant, bientôt changé en Promenade du Damné, plus conforme à la philosophie populaire. Comme il arrive souvent à cette sorte de gens, la fiction s'empara de la réalité au point d'en détruire les meilleurs témoignages. On disait, par exemple, que le Gisant - Albergaria do Salto - dormait sous un édredon de plumes de perdrix qui dura si longtemps que Rutinha l'avait connu. Rutinha elle-même avait hérité les gènes de l'extravagance des Albergaria, mais modérés par le sentiment chrétien, qui les convertissait en vertus paroissiales. Elle était ambitieuse autant que discrète. Elle supporta ses trois mois d'exil au Salto, à manger des châtaignes et du jambon sec de Lamego, dans l'unique dessein de donner à son fils une fortune dès le berceau. Elle comptait alors sept années d'un mariage d'amour, ce qui équivaut à trente de désirs frustrés. Elle faisait transformer ses robes chez une petite couturière et retourner les feutres de ses chapeaux, changeant les rubans de ses cloches comme on change les assiettes au cours d'un dîner: par étiquette plutôt que pour suivre la mode. Ses amies venaient la voir, Lou surtout, une fille écervelée mais au cœur fidèle, qui lui dit:

- Et si l'accouchement se passe mal? Il n'y a que toi pour aller t'enterrer dans un village, te coucher dans un lit où d'autres sont morts et y mettre ton enfant au monde. Tu es vraiment tarée.

Rutinha ne disait mot à personne du testament d'Albergaria, qui n'avait guère plus de cinquante ans et pouvait encore se remarier, annulant ainsi la clause de l'héritage. Elle allait à la chapelle mettre des fleurs.

- S'il te plaît, mon petit saint Antoine-des-Oliveraies, ne va pas lui donner cette idée. Rends-le plutôt glouton, et bon éleveur de vins. Ceux qui t'ont fait une réputation de marieur n'ont qu'à s'adresser ailleurs. Ne pouvais-tu te contenter d'écrire tes sermons et d'étriller les riches?

Petit et dodu, le saint, sur son autel doré, paraissait s'attendrir et lui dire de ne pas s'affliger, que l'enfant méritait la tranquillité de son ventre, et un bon avenir bancaire. Elle sortait de là consolée, mais la tristesse du soir s'infiltrait dans ses veines, comme si elle allait mourir au coucher du soleil, qui, du sommet des montagnes, semblait creuser la terre comme un météore en feu. Cette terre-là, lorsque la nuit tombait, ne se souciait plus des hommes. Les hommes, pour Rutinha, c'était son mari dans son cabinet du Zimbabwe, où grinçaient les girouettes. C'était, plus précisément, le beau Manuel Clara, passé de la situation précaire d'une carrière de diplomate à l'aventure africaine - l'or, surtout, qui interpellait encore les Portugais. Il lui écrivait: "ma chère Ruth, vous êtes assise sur une mine de diamants: n'en bougez pas. Moi, je tamise l'or et ses scories, et je serai riche un jour, vaille que vaille. Si seulement j'avais vécu au Xe siècle, si j'avais eu une flotte à Sofala! Soignez-vous bien, mangez beaucoup de fruits et buvez de l'eau de source. J'ai la nostalgie de vos petits pieds dans notre lit, et de votre dent de travers, qui vous donne le sourire fantastique d'une fille de Dracula."

La lettre se poursuivait en discours délirants, pleins d'informations archéologiques. Rutinha se désespérait; elle se sentait devenir l'allié du prince Chaka Zulu, qui avait contribué au sac du Zimbabwe en 1830. Elle aimait son mari au point que l'évoquer lui donnait un choc à l'estomac, comme lorsqu'on se trouve dans un ascenseur qui descend trop vite. Phénomène extraordinaire, mais qui ne procure aucun plaisir. Manuel Clara était très beau, de cette beauté indiscutable et rare qu'Oscar Wilde appelait divine. Les noirs de Dhlo-Dhlo et de Inyang, où Manuel Clara tournait autour des vieilles ruines, lui obéissaient aveuglément. Avec ses cheveux d'un blond rouge, comme saupoudrés d'or, ils le croyaient sorti tout droit des anciennes légendes du Zimbabwe. De plus, Clara était affable, autant que pouvait l'être un homme dont les rêves de grandeur le poussaient à construire des acropoles partout dans le monde. Mais cette bonne disposition ne dura que peu de temps. La boisson et la nostalgie où le plongeaient les vallées d'Afrique détruisirent à la fois sa beauté et ses désirs.

-100x150.jpg)