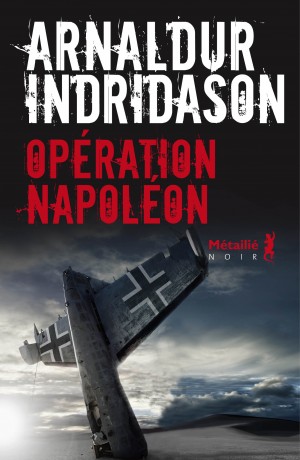

1945. Un bombardier allemand, pris dans le blizzard en survolant l’Islande, s’écrase sur le Vatnajökull, le plus grand glacier d’Europe. Parmi les survivants, étrangement, des officiers allemands et américains. L’Allemand le plus gradé affirme que leur meilleure chance de survie est de marcher vers la ferme la plus proche. Une mallette menottée au poignet, il disparaît dans l’immensité blanche. Dans les années qui suivent les Américains lancent en vain des expéditions pour faire disparaître cette opération militaire mystérieuse et encombrante.

1999. Le glacier fond et les satellites repèrent une carcasse d’avion, les forces spéciales de l’armée américaine envahissent immédiatement le Vatnajökull et tentent en secret de dégager l’avion. Deux jeunes randonneurs surprennent ces manœuvres et sont rapidement réduits au silence. Avant d’être capturé l’un d’eux contacte sa sœur Kristin, une jeune avocate sans histoires. Celle-ci se lance sur les traces de son frère dans une course poursuite au cœur d’une nature glaçante. Les événements se précipitent. Les hypothèses historiques déconcertantes, parfois dérangeantes, et la séduction inoubliable qu’exerce cette héroïne à la fois tenace et perspicace, font de ce texte un formidable roman à suspense.

-

L’Islande terre de glace et de secrets

Quel texte épatant de l’auteur de la femme en vert ! Mais attention, dans Opération Napoléon, point d’Erlendur ! Indridason nous entraîne en effet dans la quête d’un mystérieux avion de guerre allemand, camouflé avec les couleurs américaines, s’étant crashé à la toute fin de la guerre en Islande sur le Vatnajökull, plus grand glacier d’Europe.

Après plus de cinquante ans et deux expéditions infructueuses de l’armée américaine pour le retrouver, la carlingue refait surface. Nous sommes en 1999 et le glacier semble vouloir révéler ce qu’il a caché pendant un demi-siècle. Les services secrets américains sont sur le qui-vive. C’est en effet dans le plus grand secret qu’il faut excaver et rapatrier la carlingue. L’avion contient des documents compromettants qui pourraient provoquer une crise géopolitique. Mais c’est sans compter sur la ténacité du peuple islandais et de Kristin en particulier, peu crédules, pour mettre à bas les obscures visées américaines.

Un récit palpitant qu’on ne lâche pas, bourré d’anecdotes passionnantes sur cette île terriblement romanesque qu’est l’Islande…

Décidément, on aime vraiment beaucoup Indridason !

-

"Un polar peut-il être nordique et survolté ?

Indridason le prouve avec brio dans ce roman sans concessions sur l'un des plus grands secrets de la seconde guerre mondiale...

Haletant !"Thomas Carle -

"Quand la recherche d'un mystérieux avion nazi se transforme en traque implacable. Indridason délaisse son style calme et posé pour nous entraîner dans une course poursuite infernale et haletante."

Benjamin

-

"L'énigmatique mystère historique lié à l'accident d'avion est sublimé par la traque subie par l'héroïne qui tient tête aux soldats les plus aguerris de l'armée américaine. Génial !" Lire l'article ici

Jean-Paul GuéryPresse Océan - Le Courrier de l'Ouest -

"Suspense, traque, meurtres, secrets d'Etat... tout est réuni pour nous tenir en haleine du début à la fin de ce roman d'espionnage." Lire l'article ici

Michel PrimaultFemme actuelle -

"C'était mon troisième livre. J'expérimentais alors les diverses formes de policier et j'avais en vie de m'essayer au roman à suspense international et historique dans l'esprit d'Allistair MacLean et Hammond Innes, que j'avais lus étant jeune." Lire l'entretien ici

Entretien avec Mélanie CarpentierCarrefour Savoirs -

"Ce qui sort du glacier, ce n'est pas le passé, mais toute la violence de l'histoire contemporaine qui prouve - les dernières années l'ont montré - que I'Islande n'est pas comme les autres. Sa littérature non plus." Lire l'article ici

Alain NicolasL'Humanité -

"Au rythme d'un roman par an, Arnaldur Indridason pourrait finir par lasser ses plus fidèles lecteurs. C'est mal connaître cet auteur capable de sans cesse se renouveler." Lire l'article ici

Philippe BlanchetLe Figaro Magazine -

"On ne s'ennuie pas une seconde, on se pose beaucoup de questions, on s'indigne, on frissonne, on applaudit, et ne sont-ce pas là tous les éléments qui font un bon polar bien efficace?"

Lire l'article ici.

Blog Voyager...lire -

"A un rythme presque digne de la série « 24 Heures chrono » — l'intrigue se déroule sur quatre jours seulement —, Indridason multiplie les rebondissements et nous tient en haleine jusqu'à l'ultime page." Lire l'article ici

Catherine BalleLe Parisien -

"Le commissaire Erlendur n’existe pas encore, mais l’on retrouve déjà toutes les qualités du maître islandais du roman noir : un style précis, des personnages forts, une histoire poignante, du suspense, la noirceur de l’âme humaine, la trahison… et par-dessus tout la volonté de ne pas tomber dans le piège du happy end sirupeux."

Lire l'article ici.

Pierrick FayLes Echos -

"Dans ce roman inédit, Arnaldur Indridason conjugue secrets d'histoire, suspense trépidant et réflexion cinglante sur l'Amérique qui considère l'Islande comme une simple colonie. Sa colère contre ses compatriotes qui s'accommodent de cette tutelle pour une poignée de dollars fait carburer son récit d'une énergie hautement explosive."

François LestavelParis Match -

"Alternant entre thriller et roman historique, avec de fréquents flashbacks vers l’année 1945, Opération Napoléon n’a rien à envier aux classiques anglo-saxons, à qui il rend d'ailleurs un vibrant hommage. "

Lire l'article ici.

Philippe DegouyL'Echo Belgique -

"Opération Napoléon se lit en une nuit. Celle qui en Islande commence à 16 heures pour finir à midi le lendemain. Lumineux." Lire l'article ici

Sylvie MetzelardMarie France -

"Que les amateurs du commissaire Erlendur se rassurent, ce roman écrit avant la série et publié en Islande en 1999 contient une intensité étonnante et une puissance romanesque capables de leur faire oublier, le temps d’un roman, les bureaux de la police criminelle de Reykjavík et de les emmener, avec le même enthousiasme, du glacier Vatnajökull jusque dans un centre de contrôle très protégé, non loin du Capitole."

Cécile PellerinSite Actualitté -

" Entre thriller échevelé et fouille des glaces façon Indiana Jones, un Indridason surprenant et réjouissant." Lire l'article ici

Jean-Noël LevavasseurOuest France -

"Opération Napoléon, roman de jeunesse, porte en germe ce qui fera plus tard le succès de cet auteur sa capacité à intégrer dans une intrigue des éléments qui montrent la spécificité du petit pays à la nature fascinante et a la situation convoitée." Lire l'article et interview ici

Françoise DargentLe Figaro littéraire

1945

Le blizzard faisait rage sur le glacier.

Il ne voyait rien devant lui, parvenait tout juste à distinguer la boussole au creux de sa main. Même s’il l’avait voulu, impossible de faire demi-tour. La tempête lui cinglait le visage, criblant sa peau de flocons durs et froids venus de toutes les directions. Une épaisse croûte de neige s’était formée sur ses vêtements et, à chaque pas, il s’enfonçait jusqu’aux genoux. Il avait perdu toute notion du temps. Depuis combien d’heures marchait-il ? Il n’en avait aucune idée. Dans cette obscurité impénétrable qui l’enveloppait depuis son départ, il ne savait même plus si c’était le jour ou la nuit. Tout ce qu’il savait, c’est qu’il était à bout de force. Il progressait de quelques pas, reprenait son souffle, puis repartait. Cinq pas supplémentaires. Il s’arrêtait. Encore trois pas. Il s’arrêtait. Deux pas. Il s’arrêtait. Un pas.

Il était sorti à peu près indemne du crash. D’autres avaient eu moins de chance. Dans une éruption de bruit, l’avion avait raclé la surface du glacier. L’un des moteurs avait pris feu, avant de disparaître brusquement quand l’aile s’était décrochée, tourbillonnant dans les ténèbres enneigées. Presque aussitôt, l’autre aile s’était déchirée dans une pluie d’étincelles, et le fuselage amputé avait fusé comme une torpille sur la glace.

Le pilote, lui et trois autres hommes étaient attachés sur leurs sièges quand l’avion avait décroché, mais deux des passagers, pris d’une crise d’hystérie, s’étaient levés d’un bond et précipités vers le cockpit. Le choc les avait envoyés ricocher comme des balles aux quatre coins de la cabine. Recroquevillé sur son siège, il les avait regardés s’écraser contre le plafond et rebondir sur les parois, avant d’être catapultés au-dessus de lui jusqu’au fond de l’avion où leurs hurlements furent réduits au silence.

L’épave laboura le glacier, soulevant un nuage de neige et de glace, puis elle perdit peu à peu de la vitesse et, finalement, s’immobilisa. Alors, il n’y eut plus aucun bruit, rien que les hurlements du vent.

Il était le seul, de tous les passagers, à vouloir braver le blizzard pour regagner la civilisation. Les autres recommandaient d’attendre, dans l’espoir que la tempête finirait par se calmer. Ils estimaient qu’il valait mieux rester ensemble, mais personne ne le retiendrait. Il n’avait pas envie de se retrouver pris au piège dans cet avion ; l’idée qu’il puisse devenir son cercueil lui était insupportable. Avec leur aide, il s’emmitoufla autant que possible pour cette expédition, mais il n’eut pas à marcher longtemps dans ces conditions implacables pour comprendre qu’il aurait mieux fait de rester à l’abri dans l’avion avec les autres. À présent, il était trop tard.

Il s’efforçait de suivre un cap sud-est. L’espace d’une fraction de seconde, juste avant que le bombardier ne s’écrase, il avait aperçu les lumières de ce qui ressemblait à des maisons, et maintenant il suivait ce qu’il croyait être cette direction. Il était glacé jusqu’aux os, et son pas se faisait de plus en plus lourd. Loin de se calmer, la tempête semblait au contraire gagner en intensité. Il progressait péniblement, ses forces l’abandonnant à chaque pas.

Il repensa à la situation désespérée des autres, restés dans l’avion. Quand il les avait laissés, des congères commençaient déjà à recouvrir la carlingue, et la cicatrice dessinée par sa progression sur la glace se comblait rapidement. Ils avaient des lampes à pétrole, mais le combustible ne durerait pas très longtemps, et il régnait sur ce glacier un froid inimaginable. S’ils laissaient la porte de l’avion ouverte, la cabine se remplirait de neige. Ils étaient sans doute déjà coincés à l’intérieur. Ils savaient qu’ils allaient mourir de froid, qu’ils restent dans l’appareil ou s’aventurent sur la glace. Ils avaient débattu des différentes options – elles étaient plus que limitées. Il leur avait dit qu’il ne pouvait pas rester assis là à attendre la mort.

La chaîne cliquetait. Le poids de la valise lui arrachait le bras. Elle était accrochée à son poignet par une paire de menottes. Il ne tenait plus la poignée, laissant la valise traîner derrière lui au bout de sa chaîne. Le bracelet des menottes lui cisaillait le poignet, mais il n’y prêtait aucune attention. Tout lui était égal, à présent.

Ils l’entendirent bien avant qu’il ne passe en trombe au-dessus d’eux, en direction de l’ouest. Ils l’entendirent approcher dans les hurlements de la tempête, mais quand ils levèrent les yeux, il n’y avait rien à voir que l’obscurité de l’hiver et ces flocons projetés par le vent, qui leur poignardaient le visage. C’était juste avant onze heures du soir. Un avion, pensèrent-ils aussitôt. La guerre donnait lieu à un trafic aérien assez intense dans la région, car les Britanniques possédaient une base dans la baie de Hornafjördur, si bien qu’ils savaient désormais reconnaître les appareils britanniques et américains au son de leurs moteurs. Mais ils n’avaient jamais rien entendu de semblable. Et le rugissement n’avait jamais été si proche, comme si l’avion piquait droit sur leur ferme.

Ils sortirent sur le perron et restèrent plantés là pendant un long moment, jusqu’à ce que le vrombissement des moteurs atteigne son paroxysme. Se couvrant les oreilles de leurs mains, ils suivirent le bruit qui s’éloignait vers le glacier. Ils entraperçurent un instant la silhouette sombre au-dessus d’eux, puis l’appareil disparut à nouveau dans la nuit. Nez pointé vers le haut, il semblait essayer de reprendre de l’altitude. Le vrombissement s’estompa peu à peu au-dessus du glacier, avant de disparaître. Ils pensèrent tous deux la même chose. Cet avion allait s’écraser. Il volait trop bas. La visibilité était nulle dans cet effroyable blizzard, et le glacier happerait l’appareil d’ici quelques minutes. Même s’il parvenait à reprendre un peu d’altitude, ce serait trop tard. La calotte glaciaire était trop proche.

Ils restèrent debout sur le porche pendant de longues minutes après que le bruit eut disparu, scrutant le blizzard, l’oreille aux aguets. Aucun son ne leur parvenait. Ils rentrèrent. Ils ne pouvaient pas alerter les autorités ni leur transmettre la position de l’avion, car le téléphone ne fonctionnait plus depuis qu’une autre tempête avait fait tomber les lignes. On n’avait pas eu le temps de les reconnecter. Un désagrément coutumier. Maintenant, un autre blizzard s’était levé, deux fois pire. Tandis qu’ils s’apprêtaient à se coucher, ils se dirent qu’ils pourraient essayer de se rendre à cheval jusqu’à Höfn, dans la baie de Hornafjördur, afin de signaler l’incident, une fois que la tempête se serait calmée.

Ce n’est que quatre jours plus tard que les conditions finirent par s’améliorer, et ils partirent vers Höfn. De profondes congères ralentissaient leur progression. Ils étaient frères et vivaient seuls à la ferme ; leurs parents étaient morts, et ni l’un ni l’autre ne s’était marié. Ils firent halte dans une première ferme, en chemin, pour se reposer, et passèrent la nuit dans une autre, où ils racontèrent l’histoire de l’avion, et leurs craintes d’une issue funeste. Personne, parmi leurs hôtes, n’avait entendu quoi que ce soit.

Une fois arrivés à Höfn, les deux frères avertirent le fonctionnaire municipal, qui contacta immédiatement les autorités de Reykjavik et les informa qu’un avion avait été aperçu au sud du glacier Vatnajökull et s’était probablement écrasé sur la glace. Les contrôleurs aériens de la base américaine de Reykjavik, qui surveillaient tous les appareils survolant l’Islande et l’Atlantique Nord, n’avaient eu connaissance d’aucun vol dans cette région au moment de l’incident – les conditions météorologiques avaient réduit le trafic aérien au strict minimum.

Plus tard, ce jour-là, le fonctionnaire municipal de Höfn reçut un télégramme du quartier général américain. L’us Army se chargeait de l’enquête et allait envoyer une équipe de secours sur le glacier. Pour les Islandais, l’affaire était donc close. En outre, les militaires américains interdisaient tout déplacement aux environs de l’endroit où l’avion avait dû s’écraser. Ils ne fournissaient aucune explication.

Quatre jours plus tard, douze camions militaires entrèrent en grondant dans les rues de Höfn, avec à leur bord deux cents soldats. Les Américains n’avaient pas pu utiliser la piste d’atterrissage de la base de Hornafjördur, fermée durant les mois les plus sombres de l’hiver, et Höfn était coupée de la capitale, plus à l’ouest, par les torrents glaciaires dénués de ponts traversant la plaine alluviale du Skeidharasandur. L’expédition américaine avait donc dû faire le tour complet de l’île avec ces véhicules à six roues, équipés de chaînes, roulant d’abord plein nord avant d’obliquer vers le sud le long des fjords de l’Est, pour atteindre Höfn. Le trajet vers le nord avait été difficile, car la route principale n’était guère plus qu’une piste de terre, et les membres de l’expédition avaient été contraints de tailler leur chemin à coups de pelles à travers les épaisses congères qui recouvraient, d’un bout à l’autre, le désert de Modhrudalur.

Ces soldats appartenaient au 10e Régiment d’infanterie et au 46e Bataillon d’artillerie, sous le commandement du général Charles H. Bonesteel, chef des forces d’occupation américaines. Une partie de ces hommes avaient participé aux manœuvres organisées sur le glacier d’Eiriksjökull, au cours de l’hiver précédent. Mais, dans la pratique, peu d’entre eux savaient même skier.

L’expédition était dirigée par un certain colonel Miller. Ses hommes installèrent leur campement aux abords de Höfn, dans des baraquements construits par l’armée d’occupation britannique au début de la guerre. De là, ils continuèrent vers le glacier. Quand les soldats atteignirent la ferme des deux frères, dix jours s’étaient écoulés depuis que ces derniers avaient entendu l’avion, dix jours durant lesquels il avait neigé sans discontinuer. Les soldats établirent leur base dans la ferme, et les frères acceptèrent de leur servir de guides sur la calotte glaciaire. Ils ne parlaient pas un mot d’anglais mais, en ayant recours à une combinaison de gestes et de langage des signes, ils parvinrent à montrer à Miller et ses hommes la direction que l’avion avait prise, et à les avertir que les chances de le retrouver sur le glacier ou à proximité de celui-ci, au plus fort de l’hiver, étaient bien minces.

“Le Vatnajökull est le plus grand glacier d’Europe, expliquèrent-ils en secouant la tête. C’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin.” Et le fait que la neige aurait à présent effacé toute trace d’un atterrissage en catastrophe n’arrangeait rien.

Le colonel Miller comprit leurs mises en garde mais il n’en tint pas compte. Une route praticable menait de la ferme jusqu’au glacier, et, quoique rendue pénible par les conditions climatiques, l’opération se déroula sans incident. Les journées d’hiver étaient courtes, et le soleil ne se levait qu’entre onze heures du matin et cinq heures et demie du soir, ce qui laissait peu de temps pour effectuer des recherches. Le colonel Miller menait ses hommes d’une main de fer, mais les deux frères ne tardèrent pas à découvrir que la plupart d’entre eux n’avaient jamais posé les pieds sur un glacier, et n’avaient quasiment aucune expérience des expéditions hivernales. Ils les aidèrent à franchir sans encombre crevasses et ravins, et la troupe planta son campement au fond d’une dépression, au bord du glacier, à près de 1 100 mètres d’altitude.

Trois semaines durant, les hommes de Miller passèrent au peigne fin les pentes du glacier et une zone de cinq kilomètres carrés située sur la calotte glaciaire proprement dite. Dans l’ensemble, les soldats profitèrent de conditions climatiques relativement clémentes et coordonnèrent leurs recherches de manière efficace. Ils répartissaient leurs efforts, un groupe explorant les premiers contreforts depuis un camp installé près de la ferme, tandis que l’autre bivouaquait sur le glacier et ratissait la zone du lever au coucher du soleil. Quand la nuit tombait, dans l’après-midi, les soldats se retrouvaient tous au camp de base, à la ferme, où ils mangeaient, dormaient et entonnaient des chansons que les frères connaissaient bien pour les avoir entendues à la radio. Ils dormaient sous des tentes d’alpinisme de fabrication britannique, dont l’enveloppe était constituée d’une double couche de soie, et se blottissaient autour des réchauds et des lampes à pétrole pour trouver un peu de chaleur. Leurs épais manteaux de cuir, qui descendaient sous le genou, avaient des capuches fourrées. Ils portaient des gants grossièrement tricotés avec de la laine islandaise.

On ne retrouva aucune trace de l’avion au cours de cette première expédition, hormis la jante du train avant, que le colonel Miller s’empressa de récupérer. Ce furent les deux frères qui firent cette découverte, deux kilomètres environ en amont du glacier. Autour de ce fragment, dans toutes les directions, la glace était lisse. Rien ne semblait indiquer qu’un avion s’était écrasé là, ou avait dû se poser en catastrophe. Les frères déclarèrent que si l’avion s’était abîmé sur cette partie-là du glacier, la neige avait sans doute déjà recouvert l’épave. Le glacier l’avait engloutie.

Dans sa quête de l’avion perdu, le colonel Miller était comme possédé. Il semblait insensible à la fatigue et gagna l’admiration des deux frères, qui le traitaient avec un mélange d’affection et de respect, prêts à tout faire pour lui. Miller s’appuyait beaucoup sur leur connaissance de la région, et ils se lièrent d’amitié. Mais finalement, les opérations ayant déjà été suspendues par deux fois en raison des terribles conditions qui régnaient sur le glacier, le colonel fut contraint d’abandonner ses recherches. Lors de la deuxième tempête, les tentes et tout l’équipement se retrouvèrent ensevelis sous la neige, perdus à tout jamais.

Certains détails de cette expédition demeuraient pour les frères une énigme.

Un jour, ils étaient tombés sur Miller, seul, dans les écuries qui jouxtaient la grange et l’étable, et l’avaient surpris en train de caresser l’un de leurs chevaux, dans son box. Le colonel, qui les avait impressionnés par son courage et l’autorité dont il faisait preuve sur ses troupes, s’était manifestement isolé pour pleurer. Il tenait dans ses mains la tête de l’animal, et ses épaules tremblaient. Quand l’un des frères s’éclaircit la gorge, Miller sursauta et se tourna vers eux. Ils aperçurent la trace de ses larmes sur ses joues crasseuses, mais le colonel reprit aussitôt contenance et s’essuya le visage comme si de rien n’était. Entre eux, les frères avaient souvent discuté de Miller. Ils ne lui avaient jamais demandé son âge, mais lui donnaient vingt-cinq ans tout au plus.

“C’est un bel animal”, déclara Miller, dans sa langue. Les frères ne comprirent pas. Il a sans doute le mal du pays, se dirent-ils. Mais cet incident resta gravé dans leur mémoire.

La seconde énigme qui avait éveillé la curiosité des deux frères, c’était la roue de l’avion. Ils avaient eu le temps de l’examiner avant que le colonel Miller ne vienne les rejoindre et confisque l’objet. Le pneu avait été complètement arraché, si bien que seule la jante nue pendait du train d’atterrissage brisé. Longtemps, ils s’interrogèrent sur les inscriptions aperçues sur la jante, écrites dans une langue qu’ils comprenaient encore moins que l’anglais.

kruppstahl.